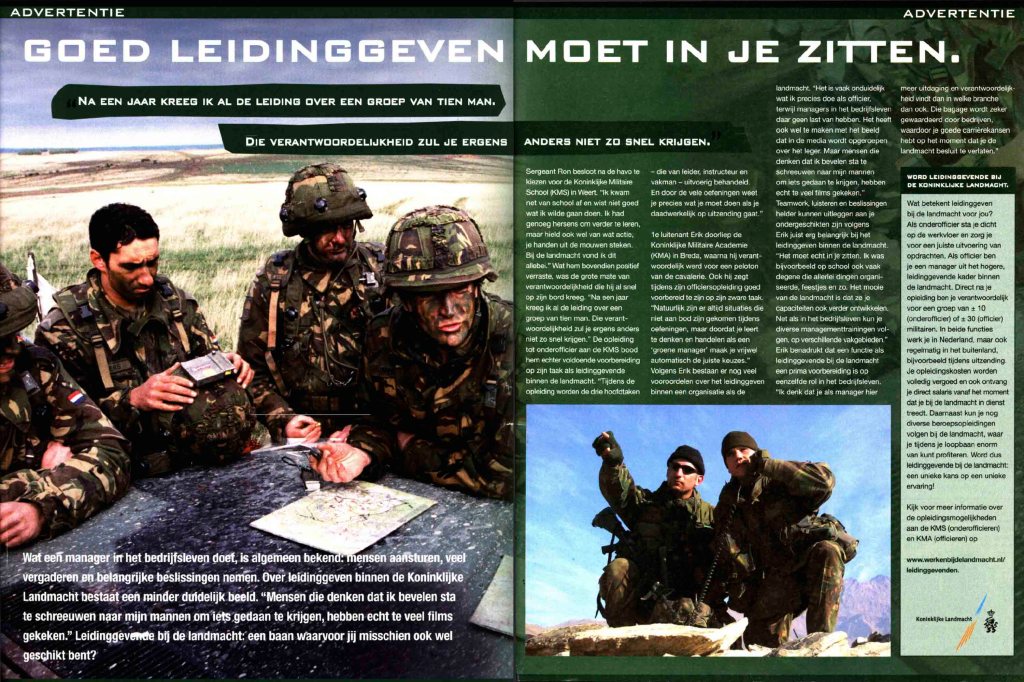

荷蘭遊戲雜誌《Power Unlimited》2008年的1月號在第2、3頁刊出了荷蘭皇家軍隊的全彩跨頁廣告,主打標語為「優秀的領導力與生俱來」。畫面上的士兵對著地圖討論戰術,對頁則附上了大量文字說明。值得注意的是,廣告中幾乎不見武器畫面,因此相較多數戰爭遊戲常見的張揚風格而言更為克制。其核心訊息所指向的是「專業化招募」:想在荷蘭軍中擔任幹部,首先考驗的是管理與領導能力。選擇遊戲雜誌投放廣告是順理成章的,因為其讀者與軍方招募的主要受眾——16至26歲男性——高度重疊。儘管荷蘭社會中的戰爭愛好者正迅速減少,第一人稱射擊遊戲《決勝時刻4:現代戰爭(Call of Duty 4: Modern Warfare)》在2008年假期檔期仍舊登頂銷售榜,累計銷量突破900萬套。

即便「硬核玩家」們熱衷於透過遊戲體驗戰場,荷蘭軍隊的招募前景仍不樂觀。荷軍在阿富汗戰爭中的傷亡明顯削弱了年輕世代投身軍旅的意願。為加緊招募士兵,軍方下探到更年輕的人群,直接切入到遊戲文化之中。在年度軍隊開放日及遊戲展覽之類的大型商業活動中,軍方專門設置了Xbox 360體驗台,以《湯姆・克蘭西之幽靈行動:尖峰戰士 2(Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2)》吸引玩家走進他們的招募攤位。同時,軍中不少本身也是玩家的高階成員,則對西方盟友的作法抱持著半是嫉妒半是尊重的心情。

早在2006年,美國軍隊就大手一揮投入39億美元招募預算,主打「在學生還沒進入大學校園時就能觸及他們的無縫廣告——平面雜誌、數字媒體下載、社群平台、電視與嘻哈電台,甚至是演唱會與體育賽事贊助」。多位荷蘭軍人(其中多數是遊戲玩家)受訪時指出,其中最讓人稱道的手法是美軍的官方免費遊戲《美國陸軍》。它被視為世界上第一個由國家主導、能見度高且面向大眾、具備明確政治目標的遊戲案例。該項目不僅以極低成本把美軍的品牌深植於遊戲文化中,更成功把美軍打入了美國高中生的「未來考量名單」,節省了可觀的美軍營銷和士兵招募經費。

當代戰爭在遊戲中的呈現與模擬表明了全世界已經對「電子戰爭」形成了某種共同理解。想想那些第一人稱射擊中常見的對於武器型號的膜拜、對近距離巷戰的迷戀,你就明白了。在此基礎上,美軍毋須砸大錢拍大片,就能直接接入這一既有的軍事娛樂複合體的產業脈絡中,尤其是遊戲文化中帶有「軍人男子漢氣概」的那些部分。軍方也能借力線上社群的主動寫作來放大美軍品牌的符號資本。

玩家們對有著軍方掛名的遊戲並不陌生:在商業遊戲的包裝上總是少不了專業軍事顧問的身影。正如《哈利波特》與《魔戒》,現代戰爭已成為一種「互文式的體驗商品」,而對戰爭模擬遊戲的需求幾乎無所不在。放眼全球,源自軍事化互動玩法的遊戲文化仍由以軍事衝突為核心的遊戲所驅動,且多數由年輕男性創作、熱切地服務著一代又一代的年輕男性受眾。

作為軟實力的電子遊戲

在那個臭名昭彰的九月清晨,第一架飛機撞上紐約雙子大樓的瞬間,整個世界為之改變。美國進入戰爭狀態。前任美軍代理軍隊部長萊斯・布朗利與時任美國軍隊參謀長彼得・舒梅克強調,當前戰爭具有長期性:

「這不僅僅是一場對抗恐怖主義的戰鬥——恐怖主義只是戰術。這不僅僅是一場對抗基地組織、其分支與追隨者的戰鬥——他們只是馬前卒。這也不僅僅關乎於把民主帶到中東——那只是戰略目標。這是一場為我們社會根本的理念、這些理念所成就的生活方式,以及我們所享有的自由而戰的鬥爭」。

依據美國政府官員(例如前國防部長倫斯斐)的說法,「全球反恐戰爭」(GWOT)不僅是對「無國籍罪犯」的戰爭,也是一場看似無止盡的「觀念之戰」。其目標在於推廣自由與民主——亦即那些被美國挪用、因而並與之緊密相連的價值觀。然而,阿富汗與伊拉克戰爭對美國的外交形象造成了沉重打擊:「這場戰爭加深了歐洲對美國的不信任,削弱了對反恐戰爭的支持,並損害了美國在全球的公信力」。美國全球形象下滑與對GWOT支持度減弱的趨勢,也得到皮尤中心民調的佐證。該研究指出,儘管全球普遍共享自由、民主與自由市場資本主義等價值,但布殊政府處理戰事的方式,被視為對美國主導之GWOT支持度下降的主因。

於是對美國來説問題就成為了:該如何改變反美態度?在《力量,恐怖,和平和戰爭:美國在危機世界中的宏觀策略(Power, Terror, Peace, and War: America’s Grand Strategy in a World at Risk)》一書中,國際關係專家沃爾特・羅素・米德探討了此一問題,並論述美國作為超級強權之角色的變化。他在開篇指出,美國的大戰略幾乎帶有一種彌賽亞式的救世主色彩:以各種「力量」在全球推展和平、自由與民主。米德提出硬實力(軍事與經濟)分為「銳性」(軍事)與「黏性」(經濟);軟實力(文化力量)則分為「霸權型」與「甜蜜型」。正如漫畫書與可口可樂屬於美國的「甜蜜型」軟實力,遊戲、電影與電視亦然。

依米德之見,GWOT不可能僅靠硬實力取勝,還必須依賴軟實力:「無論如何,美國的甜蜜型軟實力,雖然有其限制與變化,顯然在爭取全球對美國外交政策的同情與支持方面,扮演重要角色」。軟實力並不像宣傳那樣處於政府的完全掌控之下,它有其侷限,正如軍事力量也有極限。然而,正如我接下來要論述的,《美國陸軍》不僅是一種宣傳工具;它更是美國成功運用軟實力、直接切入流行文化的有效案例。

自我賦權,捍衛自由!

簡單地說,《美國陸軍》是一種「政治宣傳」。至少,按照美國國防部《軍事及相關術語辭典》中的定義,宣傳被定義為「任何形式的支持國家目標的溝通,旨在影響任何群體的意見、情緒、態度或行為,以直接或間接地使贊助者受益」。因此,宣傳是具有明確意圖的訊息,其發送者事先已知道其目的在於影響行為。

《美國陸軍》有兩個不謀而合的「說服性目標」。第一個、也是最顯然的是它試圖為美軍進行招募。第二個目標則關乎遊戲不透明的戰爭意識形態:「作為推動美國軍隊的意識形態的表現,遊戲鼓勵玩家將責任感、榮譽感和全球政治中存在唯一真理的邏輯視為理想的世界觀」。雖然《美國陸軍》首先是一個複雜的行銷工具,但它也教導著玩家成為美國士兵意味著什麼——或至少是應該意味著什麼。

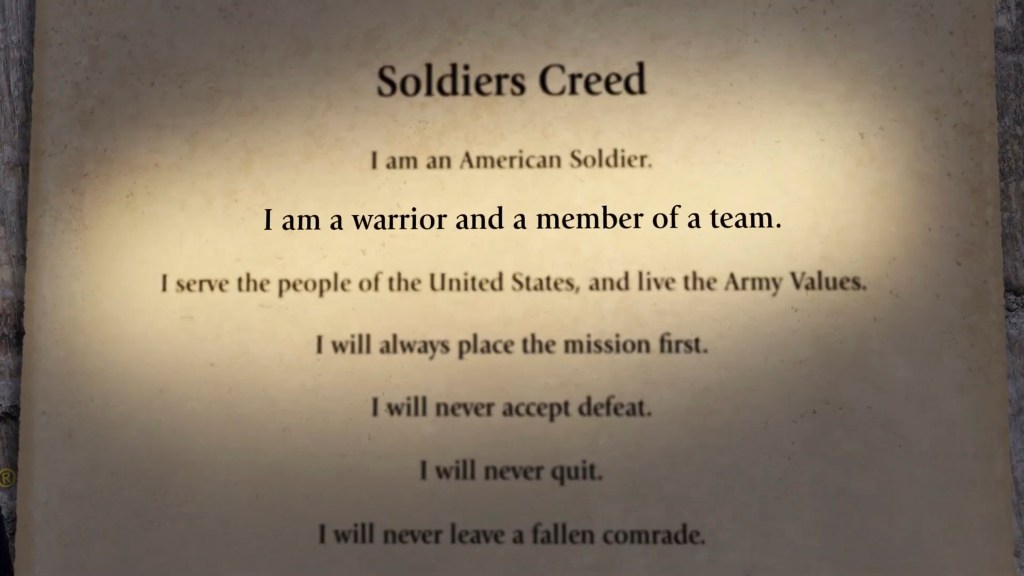

遊戲的核心設計是去複製美軍生活的某些面向——尤其與作戰相關的部分。作為美國社會的重要機構,美國軍隊直接間接地承載著國家與社會的價值觀;作為其「虛擬翻版」,《美國陸軍》也反映了美國的對外立場。進入連線對戰前,玩家都會在載入界面看到「士兵信條」——「我是一名戰士,也是團隊的一員。我服務美國人民,實踐軍隊價值。」信條以此收束:「我隨時準備部署、接戰,並在近距離戰鬥中殲滅美國之敵。我是自由與美國生活方式的守護者。我是一名美國士兵。」這幾乎像是一紙「虛擬契約」:讀完信條、遊戲界面讀取結束,玩家便暫時「加入」了虛擬美軍。

政治宣傳不等同於欺騙或是捏造。最有效的宣傳往往大部分都是真實資訊,差別在於其如何利用「語境」把觀點與世界觀轉換成看似中性的資訊。就像我們開頭提到的荷蘭軍隊廣告,《美國陸軍》採用的修辭策略強調克制與責任,且以美軍自身的道德座標為基礎。依循遊戲研究的理論,《美國陸軍》的關鍵策略包含三項:身份認同、真實感與正當化。

遊戲影響玩家態度的具體做法之一,是展示了美軍的暴力之所以合法是因為自由需要得到保護。遊戲同時教導玩家:美軍是一支以價值為本的專業部隊,其核心價值包括忠誠、責任、尊重、無私奉獻、榮譽、誠信與勇氣(LDRSHIP)。為了讓這些價值可被「玩到」,《美國陸軍》借用第一人稱射擊(FPS)的玩法框架,重新詮釋原本不帶政治意涵的常見操作,像是「團隊合作」。在強調「真實感」的模擬場景中,遊戲空間被賦予了鮮明的美軍價值。

單人模式中的「醫護訓練」就是個例子。玩家坐在一間教室中,教官對玩家吼道:「很多時候,你會無私地冒著生命危險提供急救。你做的是正確的事,展現身心兩方面的勇氣。實施急救就是實踐軍隊價值中的『榮譽』,因為拯救生命會為你與美國軍隊帶來榮耀。」

批判戰爭語言的作家Hedges指出:「戰爭的根本機制是劫持語言。」在遊戲裡,原本中性的行為——照護、犧牲、英雄主義——被重新指定為美軍價值的實踐:忠誠、無私奉獻、個人勇氣。透過這套設計,遊戲不只傳遞軍隊的核心價值,也進一步為美國對外政策的正當性背書。

另一個與傳統FPS大相逕庭之處,是對玩家視角的鎖定。遊戲視角將會玩家限制在「美軍士兵」的身上,因而不同於大多數商業射擊遊戲。多數二戰射擊遊戲允許玩家扮演德軍、英軍、美軍或蘇軍,但在《美國陸軍》中,你無法扮演「對立陣營」。正如部分新聞敘事以「我們/我方」來簡化複雜戰事、將其邏輯轉化為「正邪對立」,《美國陸軍》裡的「我們」始終代表美國軍隊。搞清楚了,你永遠「站在我們/美國(with us/US)」這一邊。這是老牌而常見的宣傳技法:限制視角,以便醜化並淡化敵方。

在遊戲官方論壇上,幾乎沒有人質疑「只能扮演美軍」這件事,要求扮演「恐怖分子」等角色的討論幾乎不存在。許多玩家意識到自己其實扮演了「雙重身分」:在自己與隊友眼中,你是拿著美軍武器的美國士兵;但在對手眼中,你就是對立陣營。與《反恐精英(Counter-Strike)》等遊戲可切換陣營的設計不同,這裡被保留的是唯一的「正確視角」。

總結來說,遊戲同時呈現了美軍「怎麼打仗」與「為什麼打仗」。離線的官方手冊更白話地寫明了「為什麼打仗」的問題:「雖然戰術移動與通信對任務成功也至關重要,但美國軍隊存在的目的就是捍衛自由,而在戰鬥中動用武力是其中不可或缺的一部分。」

延伸而來的是對「國家行為正當性」的詮釋:暴力的規則和定義是極其危險地多變和任意的,而藉由對暴力的定義,民族國家有能力使他們自己使用武力的行為不受譴責,而且還能操縱對他們使用武力的描繪方式來激勵公民。在《美國陸軍》中,使用致命武力的唯一理由是為了賦予自己權力去捍衛自由。

戰略傳播新戰場

隨著「全球反恐戰爭」(GWOT)持續推進,軍方對新兵的需求與日俱增,第二次波斯灣戰爭更讓人力壓力顯著升高。儘管《美國陸軍》在美國境內被視為正當的市場營銷與徵兵工具,但其「全球免費開放」的策略使得這一純粹為招募新兵所設的目標有些可疑。官方在遊戲的常見問答(FAQ)中曾直白表示之所以遊戲向美國以外玩家開放,是因為「我們希望全世界都知道美國軍隊有多棒」。從資源角度看,能夠自行開發並免費發行高技術力的PC遊戲的國家軍隊並不多見;而這款免費、技術先進且頻繁更新、並且直接模擬「硬實力」的遊戲,也因此轉化為美國的「軟實力」資產。

作為一種更貼近日常的「甜蜜型」軟實力,《美國陸軍》如何融入美國政府的整體媒體策略?開發團隊並未把它明說為「徵兵遊戲」或「廣告遊戲」,而是定位為「戰略傳播工具」。所謂戰略傳播,是政府為了理解全球輿情與文化、與各界展開理念溝通、為決策者提供民意影響評估,並以系統性的傳播策略改變態度與行為的一整套作法。重點在於:它明確以影響認知與行為為目標,這也使得戰略傳播與「政治宣傳」(propaganda)在功能上相當接近。美國國防圈對戰略傳播的重視正是反恐戰爭長期化的直接結果。

美國政府主要透過四種渠道部署戰略傳播:公共外交、公共事務、國際廣播服務與資訊作戰。當中的「資訊作戰」(亦稱「心理作戰」,PSYOPS)在戰術上常以對外廣播、傳單或電視訊息影響海外受眾行為。美國國防科學委員會也討論了心理作戰使用的「其他媒體類型」:

許多其他媒體類型和傳播手段也廣受歡迎。電子遊戲或許是最受歡迎的。它們可以透過多種技術進行傳播,從磁片到網路下載。網路遊戲允許許多地理上分散的玩家參與一個大型、共享的虛擬空間。所有這些在某些情況下都適合心理作戰。雖然目前《美國陸軍》並未直接在戰場上作為戰術心理作戰工具使用,但隨著公眾輿論在「長期資訊戰」中成為越來越重要的因素,它未來可能會成為這樣的工具。

戰略傳播的另外兩個組成部分——公共外交和公共事務,是與《美國陸軍》使用更直接相關的戰略傳播兩個面向。公共外交是一種互動方式,用來向外國人介紹美國文化、價值觀和政策(例如透過提供獎學金、各種語言的官方網站,以及與大使和軍事指揮官的電視訪談)。如前所述,《美國陸軍》明確傳達了各種價值觀、政策和對美國(軍事)文化的觀點。透過這樣做,《美國陸軍》已經遠超於一個免費下載遊戲,它成為美國公共外交努力的一部分。

在美國國際公眾形象陷入混亂的時代,《美國陸軍》的成功證明了將《美國陸軍》品牌擴展到全球流行文化中的合理性。作為戰略傳播工具,這個遊戲及其眾多衍生作品可能會成為美國軍備庫中經過構思的廉價武器。然而,如同任何戰爭武器一樣,把遊戲用作武器也存在「附帶損害」——在這一案例中,就是隨之而來的流行文化軍事化和遊戲文化政治化。

媒體因此已成為戰爭的工具;一支軍隊可能在戰術層級贏得戰鬥,但在戰略層級失敗,並且因此由於缺乏公眾支持而輸掉整場戰爭:「在公眾之中失去了神話地位的戰爭,如韓戰和越戰,注定要失敗,因為戰爭暴露了它的本質——有組織的謀殺」。在普遍受到批評的伊拉克戰爭之後,《美國陸軍》的簡單口號和陳腔濫調的善惡二元論重新確立了「戰爭神話」,將其視為歷史上不可避免和正當的國家行動。

本文的翻譯與傳播均已得到作者允許。原文出處為:

Nieborg, D. B. (2009). Empower yourself, defend freedom! Playing games during times of war. In M. van den Boomen, S. Lammes, A.-S. Lehmann, J. Raessens, & M. T. Schäfer (Eds.), Digital material: tracing new media in everyday life and technology (pp. 35-47). (Media Matters). Amsterdam University Press.

評論區 0