荷兰游戏杂志《Power Unlimited》2008年的1月号在第2、3页刊出了荷兰皇家军队的全彩跨页广告,主打标语为“优秀的领导力与生俱来”。画面上的士兵对著地图讨论战术,对页则附上了大量文字说明。值得注意的是,广告中几乎不见武器画面,因此相较多数战争游戏常见的张扬风格而言更为克制。其核心讯息所指向的是“专业化招募”:想在荷兰军中担任干部,首先考验的是管理与领导能力。选择游戏杂志投放广告是顺理成章的,因为其读者与军方招募的主要受众——16至26岁男性——高度重叠。尽管荷兰社会中的战争爱好者正迅速减少,第一人称射击游戏《决胜时刻4:现代战争(Call of Duty 4: Modern Warfare)》在2008年假期档期仍旧登顶销售榜,累计销量突破900万套。

即便“硬核玩家”们热衷于透过游戏体验战场,荷兰军队的招募前景仍不乐观。荷军在阿富汗战争中的伤亡明显削弱了年轻世代投身军旅的意愿。为加紧招募士兵,军方下探到更年轻的人群,直接切入到游戏文化之中。在年度军队开放日及游戏展览之类的大型商业活动中,军方专门设置了Xbox 360体验台,以《汤姆・克兰西之幽灵行动:尖峰战士 2(Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2)》吸引玩家走进他们的招募摊位。同时,军中不少本身也是玩家的高阶成员,则对西方盟友的作法抱持著半是嫉妒半是尊重的心情。

早在2006年,美国军队就大手一挥投入39亿美元招募预算,主打“在学生还没进入大学校园时就能触及他们的无缝广告——平面杂志、数字媒体下载、社群平台、电视与嘻哈电台,甚至是演唱会与体育赛事赞助”。多位荷兰军人(其中多数是游戏玩家)受访时指出,其中最让人称道的手法是美军的官方免费游戏《美国陆军》。它被视为世界上第一个由国家主导、能见度高且面向大众、具备明确政治目标的游戏案例。该项目不仅以极低成本把美军的品牌深植于游戏文化中,更成功把美军打入了美国高中生的“未来考量名单”,节省了可观的美军营销和士兵招募经费。

当代战争在游戏中的呈现与模拟表明了全世界已经对“电子战争”形成了某种共同理解。想想那些第一人称射击中常见的对于武器型号的膜拜、对近距离巷战的迷恋,你就明白了。在此基础上,美军毋须砸大钱拍大片,就能直接接入这一既有的军事娱乐复合体的产业脉络中,尤其是游戏文化中带有“军人男子汉气概”的那些部分。军方也能借力线上社群的主动写作来放大美军品牌的符号资本。

玩家们对有著军方挂名的游戏并不陌生:在商业游戏的包装上总是少不了专业军事顾问的身影。正如《哈利波特》与《魔戒》,现代战争已成为一种“互文式的体验商品”,而对战争模拟游戏的需求几乎无所不在。放眼全球,源自军事化互动玩法的游戏文化仍由以军事冲突为核心的游戏所驱动,且多数由年轻男性创作、热切地服务著一代又一代的年轻男性受众。

作为软实力的电子游戏

在那个臭名昭彰的九月清晨,第一架飞机撞上纽约双子大楼的瞬间,整个世界为之改变。美国进入战争状态。前任美军代理军队部长莱斯・布朗利与时任美国军队参谋长彼得・舒梅克强调,当前战争具有长期性:

“这不仅仅是一场对抗恐怖主义的战斗——恐怖主义只是战术。这不仅仅是一场对抗基地组织、其分支与追随者的战斗——他们只是马前卒。这也不仅仅关乎于把民主带到中东——那只是战略目标。这是一场为我们社会根本的理念、这些理念所成就的生活方式,以及我们所享有的自由而战的斗争”。

依据美国政府官员(例如前国防部长伦斯斐)的说法,“全球反恐战争”(GWOT)不仅是对“无国籍罪犯”的战争,也是一场看似无止尽的“观念之战”。其目标在于推广自由与民主——亦即那些被美国挪用、因而并与之紧密相连的价值观。然而,阿富汗与伊拉克战争对美国的外交形象造成了沉重打击:“这场战争加深了欧洲对美国的不信任,削弱了对反恐战争的支持,并损害了美国在全球的公信力”。美国全球形象下滑与对GWOT支持度减弱的趋势,也得到皮尤中心民调的佐证。该研究指出,尽管全球普遍共享自由、民主与自由市场资本主义等价值,但布殊政府处理战事的方式,被视为对美国主导之GWOT支持度下降的主因。

于是对美国来说问题就成为了:该如何改变反美态度?在《力量,恐怖,和平和战争:美国在危机世界中的宏观策略(Power, Terror, Peace, and War: America’s Grand Strategy in a World at Risk)》一书中,国际关系专家沃尔特・罗素・米德探讨了此一问题,并论述美国作为超级强权之角色的变化。他在开篇指出,美国的大战略几乎带有一种弥赛亚式的救世主色彩:以各种“力量”在全球推展和平、自由与民主。米德提出硬实力(军事与经济)分为“锐性”(军事)与“黏性”(经济);软实力(文化力量)则分为“霸权型”与“甜蜜型”。正如漫画书与可口可乐属于美国的“甜蜜型”软实力,游戏、电影与电视亦然。

依米德之见,GWOT不可能仅靠硬实力取胜,还必须依赖软实力:“无论如何,美国的甜蜜型软实力,虽然有其限制与变化,显然在争取全球对美国外交政策的同情与支持方面,扮演重要角色”。软实力并不像宣传那样处于政府的完全掌控之下,它有其局限,正如军事力量也有极限。然而,正如我接下来要论述的,《美国陆军》不仅是一种宣传工具;它更是美国成功运用软实力、直接切入流行文化的有效案例。

自我赋权,捍卫自由!

简单地说,《美国陆军》是一种“政治宣传”。至少,按照美国国防部《军事及相关术语辞典》中的定义,宣传被定义为“任何形式的支持国家目标的沟通,旨在影响任何群体的意见、情绪、态度或行为,以直接或间接地使赞助者受益”。因此,宣传是具有明确意图的讯息,其发送者事先已知道其目的在于影响行为。

《美国陆军》有两个不谋而合的“说服性目标”。第一个、也是最显然的是它试图为美军进行招募。第二个目标则关乎游戏不透明的战争意识形态:“作为推动美国军队的意识形态的表现,游戏鼓励玩家将责任感、荣誉感和全球政治中存在唯一真理的逻辑视为理想的世界观”。虽然《美国陆军》首先是一个复杂的行销工具,但它也教导著玩家成为美国士兵意味著什么——或至少是应该意味著什么。

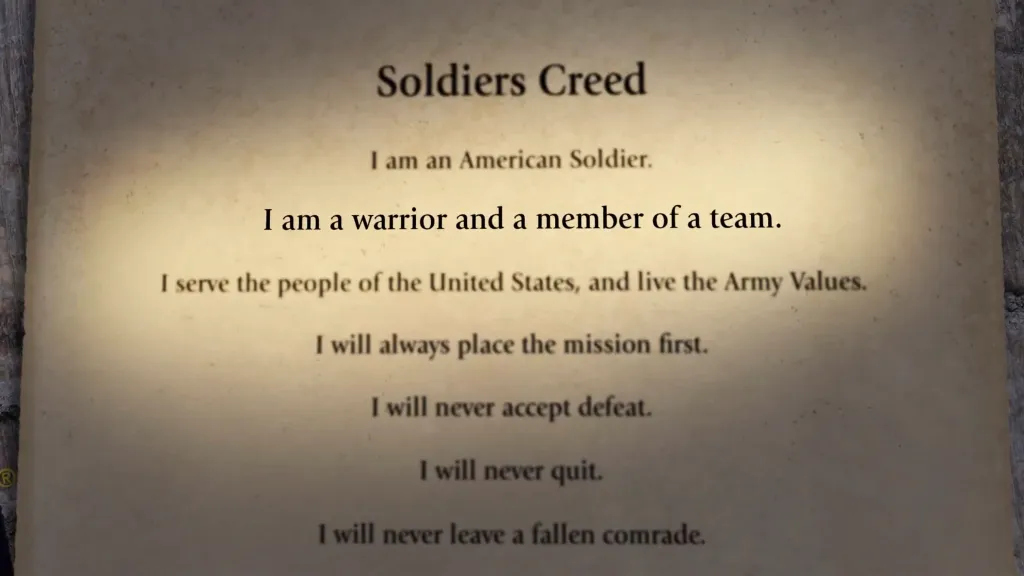

游戏的核心设计是去复制美军生活的某些面向——尤其与作战相关的部分。作为美国社会的重要机构,美国军队直接间接地承载著国家与社会的价值观;作为其“虚拟翻版”,《美国陆军》也反映了美国的对外立场。进入连线对战前,玩家都会在载入界面看到“士兵信条”——“我是一名战士,也是团队的一员。我服务美国人民,实践军队价值。”信条以此收束:“我随时准备部署、接战,并在近距离战斗中歼灭美国之敌。我是自由与美国生活方式的守护者。我是一名美国士兵。”这几乎像是一纸“虚拟契约”:读完信条、游戏界面读取结束,玩家便暂时“加入”了虚拟美军。

政治宣传不等同于欺骗或是捏造。最有效的宣传往往大部分都是真实资讯,差别在于其如何利用“语境”把观点与世界观转换成看似中性的资讯。就像我们开头提到的荷兰军队广告,《美国陆军》采用的修辞策略强调克制与责任,且以美军自身的道德座标为基础。依循游戏研究的理论,《美国陆军》的关键策略包含三项:身份认同、真实感与正当化。

游戏影响玩家态度的具体做法之一,是展示了美军的暴力之所以合法是因为自由需要得到保护。游戏同时教导玩家:美军是一支以价值为本的专业部队,其核心价值包括忠诚、责任、尊重、无私奉献、荣誉、诚信与勇气(LDRSHIP)。为了让这些价值可被“玩到”,《美国陆军》借用第一人称射击(FPS)的玩法框架,重新诠释原本不带政治意涵的常见操作,像是“团队合作”。在强调“真实感”的模拟场景中,游戏空间被赋予了鲜明的美军价值。

单人模式中的“医护训练”就是个例子。玩家坐在一间教室中,教官对玩家吼道:“很多时候,你会无私地冒著生命危险提供急救。你做的是正确的事,展现身心两方面的勇气。实施急救就是实践军队价值中的‘荣誉’,因为拯救生命会为你与美国军队带来荣耀。”

批判战争语言的作家Hedges指出:“战争的根本机制是劫持语言。”在游戏里,原本中性的行为——照护、牺牲、英雄主义——被重新指定为美军价值的实践:忠诚、无私奉献、个人勇气。透过这套设计,游戏不只传递军队的核心价值,也进一步为美国对外政策的正当性背书。

另一个与传统FPS大相迳庭之处,是对玩家视角的锁定。游戏视角将会玩家限制在“美军士兵”的身上,因而不同于大多数商业射击游戏。多数二战射击游戏允许玩家扮演德军、英军、美军或苏军,但在《美国陆军》中,你无法扮演“对立阵营”。正如部分新闻叙事以“我们/我方”来简化复杂战事、将其逻辑转化为“正邪对立”,《美国陆军》里的“我们”始终代表美国军队。搞清楚了,你永远“站在我们/美国(with us/US)”这一边。这是老牌而常见的宣传技法:限制视角,以便丑化并淡化敌方。

在游戏官方论坛上,几乎没有人质疑“只能扮演美军”这件事,要求扮演“恐怖分子”等角色的讨论几乎不存在。许多玩家意识到自己其实扮演了“双重身分”:在自己与队友眼中,你是拿著美军武器的美国士兵;但在对手眼中,你就是对立阵营。与《反恐精英(Counter-Strike)》等游戏可切换阵营的设计不同,这里被保留的是唯一的“正确视角”。

总结来说,游戏同时呈现了美军“怎么打仗”与“为什么打仗”。离线的官方手册更白话地写明了“为什么打仗”的问题:“虽然战术移动与通信对任务成功也至关重要,但美国军队存在的目的就是捍卫自由,而在战斗中动用武力是其中不可或缺的一部分。”

延伸而来的是对“国家行为正当性”的诠释:暴力的规则和定义是极其危险地多变和任意的,而借由对暴力的定义,民族国家有能力使他们自己使用武力的行为不受谴责,而且还能操纵对他们使用武力的描绘方式来激励公民。在《美国陆军》中,使用致命武力的唯一理由是为了赋予自己权力去捍卫自由。

战略传播新战场

随著“全球反恐战争”(GWOT)持续推进,军方对新兵的需求与日俱增,第二次波斯湾战争更让人力压力显著升高。尽管《美国陆军》在美国境内被视为正当的市场营销与征兵工具,但其“全球免费开放”的策略使得这一纯粹为招募新兵所设的目标有些可疑。官方在游戏的常见问答(FAQ)中曾直白表示之所以游戏向美国以外玩家开放,是因为“我们希望全世界都知道美国军队有多棒”。从资源角度看,能够自行开发并免费发行高技术力的PC游戏的国家军队并不多见;而这款免费、技术先进且频繁更新、并且直接模拟“硬实力”的游戏,也因此转化为美国的“软实力”资产。

作为一种更贴近日常的“甜蜜型”软实力,《美国陆军》如何融入美国政府的整体媒体策略?开发团队并未把它明说为“征兵游戏”或“广告游戏”,而是定位为“战略传播工具”。所谓战略传播,是政府为了理解全球舆情与文化、与各界展开理念沟通、为决策者提供民意影响评估,并以系统性的传播策略改变态度与行为的一整套作法。重点在于:它明确以影响认知与行为为目标,这也使得战略传播与“政治宣传”(propaganda)在功能上相当接近。美国国防圈对战略传播的重视正是反恐战争长期化的直接结果。

美国政府主要透过四种渠道部署战略传播:公共外交、公共事务、国际广播服务与资讯作战。当中的“资讯作战”(亦称“心理作战”,PSYOPS)在战术上常以对外广播、传单或电视讯息影响海外受众行为。美国国防科学委员会也讨论了心理作战使用的“其他媒体类型”:

许多其他媒体类型和传播手段也广受欢迎。电子游戏或许是最受欢迎的。它们可以透过多种技术进行传播,从磁片到网路下载。网路游戏允许许多地理上分散的玩家参与一个大型、共享的虚拟空间。所有这些在某些情况下都适合心理作战。虽然目前《美国陆军》并未直接在战场上作为战术心理作战工具使用,但随著公众舆论在“长期资讯战”中成为越来越重要的因素,它未来可能会成为这样的工具。

战略传播的另外两个组成部分——公共外交和公共事务,是与《美国陆军》使用更直接相关的战略传播两个面向。公共外交是一种互动方式,用来向外国人介绍美国文化、价值观和政策(例如透过提供奖学金、各种语言的官方网站,以及与大使和军事指挥官的电视访谈)。如前所述,《美国陆军》明确传达了各种价值观、政策和对美国(军事)文化的观点。透过这样做,《美国陆军》已经远超于一个免费下载游戏,它成为美国公共外交努力的一部分。

在美国国际公众形象陷入混乱的时代,《美国陆军》的成功证明了将《美国陆军》品牌扩展到全球流行文化中的合理性。作为战略传播工具,这个游戏及其众多衍生作品可能会成为美国军备库中经过构思的廉价武器。然而,如同任何战争武器一样,把游戏用作武器也存在“附带损害”——在这一案例中,就是随之而来的流行文化军事化和游戏文化政治化。

媒体因此已成为战争的工具;一支军队可能在战术层级赢得战斗,但在战略层级失败,并且因此由于缺乏公众支持而输掉整场战争:“在公众之中失去了神话地位的战争,如韩战和越战,注定要失败,因为战争暴露了它的本质——有组织的谋杀”。在普遍受到批评的伊拉克战争之后,《美国陆军》的简单口号和陈腔滥调的善恶二元论重新确立了“战争神话”,将其视为历史上不可避免和正当的国家行动。

本文的翻译与传播均已得到作者允许。原文出处为:

Nieborg, D. B. (2009). Empower yourself, defend freedom! Playing games during times of war. In M. van den Boomen, S. Lammes, A.-S. Lehmann, J. Raessens, & M. T. Schäfer (Eds.), Digital material: tracing new media in everyday life and technology (pp. 35-47). (Media Matters). Amsterdam University Press.

因對抗緬甸軍政府而生的手遊「The PDF Game」,據真實人物創作角色下載次數更近百萬

2023/08/30

資料來源: 關鍵評論

https://www.thenewslens.com/article/191056