2023年10月7日,作家謝燁被害離世三十年後,名為「辛貽」的讀者在豆瓣上發起一篇文章——〈紀念謝燁逝世三十週年:尋找謝燁——謝燁作品不完全整理〉。這是多年以來,第一次有人將謝燁的作品單獨整理成檔案,雖沒有紙本承托,卻在網路上默默流傳開來。

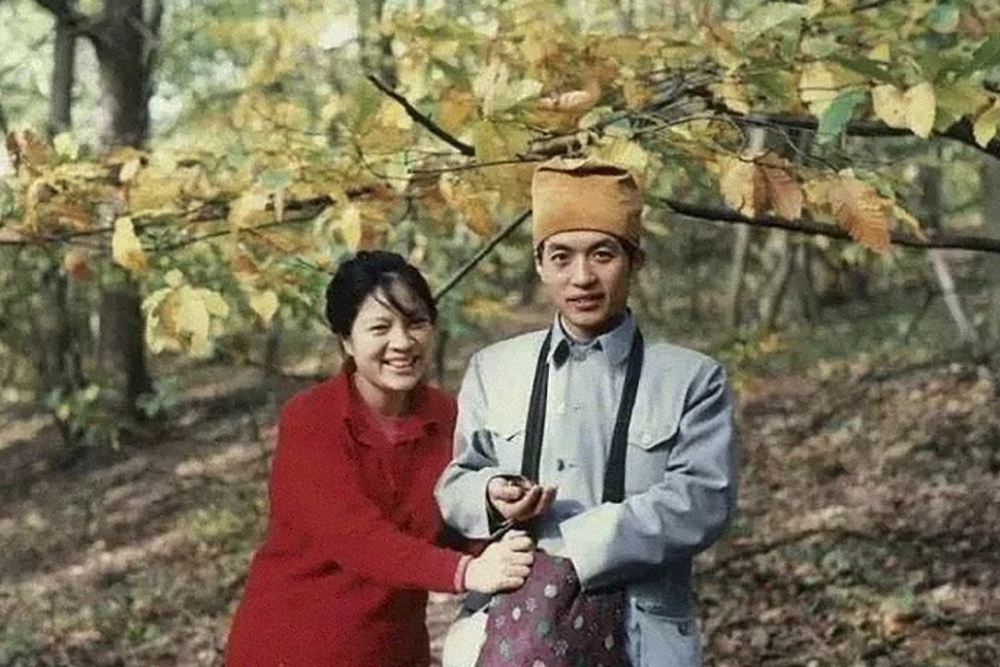

這份檔案的出現,填補了中國當代文學史上一區空白。文章雖只收到四十多則回應,但回應者大都對此深感共鳴。有人留言說:「謝燁的照片,她和顧城的關係,真讓人唏噓」;也有人補充從不同報章看到的謝燁作品,試圖讓她的作品集更加完整。

過去,想要尋找詩人謝燁作品的讀者,只能從朦朧詩代表人物顧城的文集中看到零碎篇幅。用搜索引擎尋找「謝燁的詩」,第一個連結是名為「顧城之城」的網站;在這座偌大、完整的紀念之城中,謝燁是顧城之妻、他的「維納斯」與文學伴侶。這「城」裡,幾乎無人提及三十多年前的那場悲劇——

謝燁(1958-1993),原名張紅,詩人,作家。生於北京,1979年在上海到北京的列車上與詩人顧城相識,1983年結婚,生子「木耳」。寫有詩歌、散文,詩作發表於不同刊物,並曾收入《朦朧詩選》(1986,春風文藝出版社)。1988年隨顧城移居紐西蘭激流島。1993年10月8日,在紐西蘭被顧城砍傷致死。

「想找到謝燁——不作為顧城的賓語、不作為顧城生平的次要方面,而作為主語,找到她的勞動、聲音、創造、情感、思想,找到她求索什麼、捍衛什麼、為什麼而痛苦」辛貽

想找到作為主語的她

當我離去的時候,

我不相信,不相信

那盞燈真的滅了,星星和信

丟了,你的靈魂一片黑暗,

不相信你那樣看我,

是真的讓我走開。

—— 謝燁,〈我不相信,我相信〉

1993年10月8日,當時已頗具聲名的詩人顧城,在紐西蘭居所激流島(Waiheke)殺死妻子謝燁,隨後自縊而亡。

暴烈的死亡事件讓許多人深感震驚,隨之而來的,卻是對這段愛情關係的獵奇討論。多年來,媒體刊物競相分析顧城、謝燁與另一位女性李英的關係,猜測悲劇事件發生的原因——關鍵詞不乏「情殺」、「三角戀」、「兩女侍一夫」等等;例如2017年,雖然事件已過去二十多年,時任香港明報月刊總編輯的彥火在《聯合早報》撰文時,仍以〈析顧城與謝燁英兒的三角戀〉為主題,試圖從手稿中找到更多印證三人關係的線索。另一方面,顧城的詩作多年來不斷被集結成冊,某些選集中,謝燁的作品在角落出現。多年以來,相比起顧城被納入中國文學史正典的地位,詩歌學界卻鮮有對謝燁詩作的討論,遑論將她納入現代詩歌史的論述。

然而到了近年,這一現象有所改變。「顧城之城」更新到2008年,之後熱度遞減;反之,新一代讀者的聲音漸漸出現。有人開始整理、討論謝燁的作品,而不是將她視為某人的妻子;有人關心謝燁作為女性的艱難處境,重新審視家庭和婚姻帶來的種種暴力——如同前文提及發起「尋找謝燁」的讀者,以及眾多留言支持的網友們,儘管其整體樣貌尚難以從網路上明晰辨認,但從「豆瓣」上的閱讀痕跡不難發現,新一代尋找謝燁的人們收藏了許多女性主義理論或文學,也把長期關注性別議題的podcast頻道列為最愛。

2024年底,記者柴静在 Youtube 頻道訪問了德國漢學家顧彬,題為「為什麼童話詩人顧城的地上天國毀於暴力?」。節目圍繞著集體暴力下的個人悲劇,播出後卻得到了意料之外的回音——一位讀者去信詢問柴靜,希望尋找謝燁的家人,以促成謝燁作品的出版。儘管這些聲量並不算大,卻可從中看到一種轉向。

「辛貽」在文中述說,尋找謝燁的原因,是「因為想找到謝燁——不作為顧城的賓語、不作為顧城生平的次要方面,而作為主語,找到她的勞動、聲音、創造、情感、思想,找到她求索什麼、捍衛什麼、為什麼而痛苦」。尋找謝燁的行動,在近十年來逐漸展開。這一關注轉向是如何發生的?人們又是如何尋找謝燁,重讀謝燁?我們訪問了不同代際的詩人、研究者、收藏家,看看他們是如何尋找這個多年來被遮蔽的名字。

「我為什麼要紀念詩人謝燁?」

「謝燁曾經寫過很優秀的詩歌,她不是詩人,她是什麼人?」張后

2007年11月,中國人民大學,一場聲勢浩大的、紀念顧城逝世十四週年的活動在此進行。活動現場,有個人舉起一張橫幅:

「紀念詩人謝燁」,藍底白字。

寫橫幅的是詩人張后。生於六零年代的他,早期寫作就已深受朦朧詩的影響:「我讀過許多流傳於《朦朧詩選》或者地下刊物轉載的顧城詩歌,受他的影響肯定不言而喻。」張后直言,在剛開始學寫詩的時候,因為自覺與顧城的氣質相近,也曾模仿過他的作品:「可能那個年代,相對於北島,顧城更能影響我的寫作。」

然而1993年的事件為此蒙上一層陰影。「在記憶裡,好像是一個同學跑到我家告訴我(顧城殺害謝燁的事情)。他知道我一向喜歡詩人顧城的,這是不應該發生的事情。」

因此,當事件發生十四年後,各大專院校以公開方式紀念顧城,張后更是感到不忿:「畢竟顧城是把另一個人殺害了,為他舉辦這樣的公開紀念活動,我覺得不太好。」

在「顧城之城」,至今仍能看到這一年的紀念活動。這場名為「紀念顧城逝世十四週年大型詩歌朗誦會」,相繼在北京、瀋陽、武漢、杭州等多地舉行,頗具規模。張后認為這樣的做法十分不妥,懷著憤怒的心情,他製作了這張橫幅,到人大會場抗議:「顧城的作品再好,畢竟是殺人犯。在大學院校公開紀念一個有罪的人,肯定是不行的,你要有良知。」

時年11月,張后先後寫下兩篇文章,〈死去的詩人是否仍舊活著——誰來紀念謝燁?〉及〈我為什麼要紀念詩人謝燁〉:「有人在我博客留貼聲稱,謝燁並不是詩人,紀念謝燁是她家裡的人的活動。我就奇怪了,謝燁曾經寫過很優秀的詩歌,她不是詩人,她是什麼人?」

自八十年代,謝燁陸續發表散文與詩作,亦曾於1985年獲全國首屆青年電影評論獎。1987年,她與顧城一同參加德國明斯特國際詩歌節,此後也陸續有所發表。儘管在抗議事件之後,不再有如此大型紀念顧城的活動,但張后的這兩篇文章並未得到太多關注,謝燁的名字也始終隱沒在另一個名字的陰影之下。

文學史中被遮蔽的人(們)

我被那更為粗大的沉重的斧頭

威脅著,被水泥的孔和面威脅著

被鏽蝕、橡膠、爆炸、星際間跑來的碎片

輾壓,一個厚皮膚的笑威脅著,我小小的生命

胚芽用芳香

威脅他們

—— 謝燁,〈節日〉

張后第一次讀到謝燁的詩,已是在悲劇事件發生之後:「直到我要為謝燁發聲,閱讀資料的過程中,才關注到她的作品。那時候,甚至很多人都不知道謝燁的存在,她完全被隱藏了。」

詩歌愛好者、收藏家樊杰,自少年時期就非常喜歡現代詩。然而九零年代能在北京街面上找到的詩歌書籍有限,反而開啟了他對詩歌相關史料搜集的興趣。因為熟悉北京的舊書、舊物收購網絡,樊杰偶然間得到了一批謝燁家書與手札,從此開始收集有關謝燁的資料。在尋找和整理這些資料的過程中,他也留意到這種遮蔽狀態:

「謝燁的作品總是伴隨著顧城、作為一種衍生狀態出現。例如幾年前在瀋陽,《鴨綠江》詩刊的前主編阿紅家那批散出的資料,其中也有顧城的信。顧城在信裡不僅提到自己的創作,還會夾帶一些謝燁的作品一起投稿,稱謝燁為『小不點兒』。後來在嚴文井和康志強夫婦家散出的資料中,也遇到了這種情況。我記得王燕生在一篇回憶錄中記述了這種情況,大概意思是顧城給詩刊投稿時,他會看到謝燁的作品,總是一起出現,他覺得謝燁的作品風格與顧城太像,登了顧城的就已經足夠了。」

在與不同藏家、學者交流的過程中,樊杰發現這並不是孤例。當時,在顧城的盛名下,許多編選者都傾向將謝燁的詩視為顧城風格的複製品:「謝燁的作品就這樣常常被忽略掉,現在看是很可惜的。如今這些詩歌前輩們都已經過世,已無法進一步探討此事,留下了永遠的遺憾。」

「大概意思是顧城給詩刊投稿時,他會看到謝燁的作品,總是一起出現,他覺得謝燁的作品風格與顧城太像,登了顧城的就已經足夠了。」樊杰

詩人謝燁

你是如何開始讀到謝燁的作品?在訪問過程中,每每問到這個問題,好像總是繞不過顧城的名字。就連去年發佈謝燁研究專文的學者湯巧巧,也不例外。

七零年代出生的湯巧巧,如今任教於西南民族大學,專研中國現當代文學,也寫詩。她的研究範圍涵蓋當代詩歌史,探討個別詩人,也研究諸如詩歌與城市間的關聯、「詩江湖」等文化現象。以「謝燁」為主題查找學術文章,幾乎只能找到湯巧巧寫的這篇文章,是專以謝燁的文學作品作為研究對象,而非從謝與顧的關係切入、或以顧城為主。

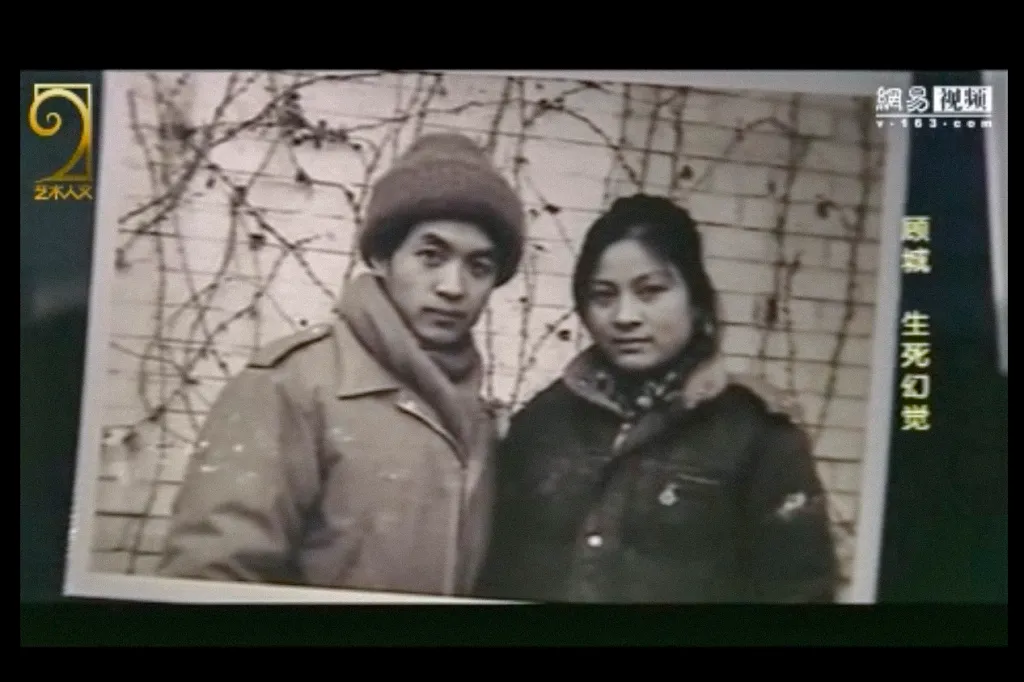

即便如此,在湯巧巧的記憶中,比起謝燁,她最先接觸到的還是顧城的詩、以及他與謝燁的愛情故事:「我之前確實很喜歡顧城的詩,起初站在瞭解一個名詩人的角度去想,他怎麼會出這樣的大事情?最開始,我也跟大多數人一樣,留意到的是顧城和謝燁之間童話般的愛情,以及為何會以如此慘烈的方式收場。只是當時,我對謝燁寫了很多詩這件事情很陌生,因為在節目和文章裡,大部分內容還是圍繞著悲劇事件來呈現這段愛情關係。」

湯巧巧提到的節目,是由《藝術人文》製作的一部關於顧城的劇錄片《生死幻覺》。節目中有一個細節,讓她至今仍印象深刻:「那是一段謝燁和顧城之間的通信,讓我覺得他們之間的關係,用今天的話來說,是一種『接得住』的感覺。我當時就在想,謝燁的文字這麼漂亮,而且她懂得欣賞一個這樣獨特的詩人,她的內心世界一定非常重要,並且很可能是一個真正的詩人、一個寫作者。」

然而在當時,囿於資料之限,湯巧巧未能讀到謝燁的完整作品,對於謝燁在文學貢獻的猜想,也只能放在心中。直到後來從事詩歌研究,她開始意識到更深的問題所在:

「在那個時期,顧城確實是很多人心目當中的偶像,加上他的詩歌也非常有想像力,對很多研究者來說,談當代詩歌,那肯定是一個入口。但是在我們做研究時,常常會忽視一件事,那就是在當代文學中,有很多深度參與的女性,謝燁就是其中一位。」

「在那個時代有不少這樣的現象:女性從旁幫助有名的丈夫,而通常這些幫助都會被淹沒、被遮蔽,很多人根本不知道。」

誠如顧彬在訪談中說過的,「如果沒有謝燁,就沒有後來的顧城。」湯巧巧引述並補充道:「因為謝燁承擔了顧城文字的(生產),幫他打字、記錄、編撰,甚至我們不知道在這其中,謝燁有沒有參與修改或其他,這部分目前還沒有去做深入的研究。但是實際上呈現出來的就是,謝燁是一個深度參與當代詩歌史的人,但是她卻永遠藏在這個巨大的陰影之下。」

如果她還能繼續寫下去

「顧城的詩通常是很抽象的、形而上的,但是謝燁的很多作品是有人情味的。謝燁的愛情書寫在當時非常大膽,因為還寫到了身體感受,是直到八十年代後期乃至於2000年後,我們才談論的這些(情慾書寫)。」湯巧巧

謝燁發表的作品雖不多,卻不至於無。1985年由老木編選的〈新浪潮詩集〉中,曾收錄了謝燁的詩作;她的散文〈你叫小木耳〉,是不少現代文學愛好者熟悉的作品。然而,學術界對謝燁詩歌的探討卻幾近一片空白,寥寥幾篇,也都是與顧城研究綁定在一起的。

這種現象,一方面是因為謝燁作品仍未集結,且許多文本至今未能分辨由誰而作。例如樊杰在收藏過程中發現,早年謝燁與顧城住在上海紫雲路61號時,為了解決生存問題,兩人曾經一同寫歌詞:「扉頁上註明『歡迎刊用,譜曲』、『作者:顧城,謝燁』,就很難分辨誰是誰寫的,應該視為他們共同的創作。」這些懸而未決的因素,為研究增加了難度。

而另一方面,則是與取決於讀者和研究者的關注點。在學界多年的湯巧巧,觀察到了多數研究者的傾向:「從研究的入口著想,謝燁肯定是會和顧城連在一起的。因為他們兩個的愛情是一個點、悲劇也是一個點。這樣的一種悲劇,可能是更多人願意去研究和關注的。」

2024年,湯巧巧的專文〈從「彩色的夢」到「惡夢」的書寫〉發表於學術期刊《現代中國文化與文學》第48輯,這篇以謝燁作品作為討論對象的文章,終於在幾近空白的謝燁研究中新添一筆。比起延續對於兩人愛情關係的討論,湯巧巧更希望能將謝燁作為一位獨立創作者介紹給大眾:「其實在最開始,我都不知道謝燁有寫詩、小說、散文,她還寫影評、文學評論,有著多方面的貢獻。深入研究之後我才發覺,假以時日謝燁一定會是個非常棒的作家,只是時間卻戛然而止。」

談起謝燁的文學價值,也激起了湯巧巧對學界既定印象的反思:「有些人,他們可能會認為謝燁的作品是顧城的翻版,或是受到顧城很大的影響。當然無法否認的是,謝燁當時的作品的確受到朦朧詩派的影響,但那個年代,不是很多人都是這樣的嗎?」

因此,在討論謝燁時,湯巧巧把目光放到其詩歌與顧城的差異之處:「顧城的詩通常是很抽象的、形而上的,但是謝燁的很多作品是有人情味的。」此外,她也看到了謝燁詩歌在題材上的突破:「謝燁也寫愛情詩。也許在今天來看,很多人會覺得:那些愛情詩算什麼?但當我們回到當代文學前三十年(大約是1950-1970年代),愛情是一個絕對的禁區。直到八十年代開始,愛情議題才逐漸解禁;後來舒婷寫愛情,一下子就引起轟動。但是舒婷寫的愛情,還是站在一個公共文化的角度;而謝燁的愛情書寫,在當時是非常大膽的,因為她還寫到了身體感受,是直到八十年代後期、乃至於2000年後,我們才談論的這些(情慾書寫)。」

我想愛一回

就象青色的小蟲愛看

濕漉漉的花朵

一回,我想

把蜜水飲盡

——謝燁,〈要求〉

女性主義浪潮中,她們再次尋找謝燁

「過去討論謝燁與顧城的故事時,我們談『浪漫愛』、『三角關係』;有了女性主義視角之後,會發現那背後並不是浪漫愛,而是一個女性的自我認識,以及這段非常艱難的過程。」湯巧巧

湯巧巧的研究,也是在呼應最初提到、發佈在「豆瓣」上的那篇文章——「今天我們如何尋找謝燁」?

過去人們尋找謝燁,或是抱著對她遭遇的不忿、憐憫,或是從獵奇逐漸走向共情。如同樊杰,他尋找謝燁是因為覺得「需要有個聲音為苦命的女詩人謝燁發聲」:「這個時間已經拖得太久了,需要讓謝燁的文學成就走出顧城的盛名陰影,以獨立的文學姿態呈現在世人面前。」

而另一些人尋找謝燁,同時也是在追問:為什麼謝燁在後人敘述中被隱去?作為詩人、作為女性的謝燁,到底遭遇過什麼?

2013年,事件發生二十年後,《Vista看天下》刊出一篇〈他們紀念顧城,我們紀念謝燁〉,作者沈佳音提出:「我們只想換一個視角,來看看謝燁是誰」,並形容這段關係「沒有童話,也沒有世外桃源。」;

2020年,為了紀念謝燁逝世二十七年,線上平台「後生價值」推送〈謝燁之死:天才神話下的性別暴力〉一文,直指謝燁曾經歷的家庭暴力,並在性別視角下重新檢視了這一段多年被奉為「詩人神話」的關係:「如果說謝燁生前在家務、情感和才能上為顧城所剝削,身後她的名字被附注在以顧城為中心的公共回憶里,這是否可算作另一種剝削?」

2025年,作者馬欣宜以〈尋找謝燁〉為題投身非虛構寫作,並在計畫簡介中寫道:「第一次讀到謝燁的遭遇,我們仿佛被打了一拳。很痛。作為文學系學生,理應在許多時刻接近過她,卻對她一無所知,便意識到被自己當作重力接受的知識和語言是如何排除了女性。」

湯巧巧也觀察到近年來網路上「尋找謝燁」的新聲音:「我覺得一個重要的問題,是它真正地喚醒了女性自覺,意識到自身的價值在哪裡。」在她看來,這些聲音正是伴隨著女性主義的討論而誕生的:「過去在討論謝燁與顧城的故事時,我們談『浪漫愛』,談『三角關係』;後來,當有了女性主義視角之後,我們會發現那背後並不是浪漫愛,而是一個女性的自我認識,以及這段非常艱難的過程。」

近幾年來,伴隨著 #metoo 等社會運動浪潮,女性主義議題在世界各地皆備受關注。這一現象在中國也有跡可循。2015年前後,中國出版界陸續引入當代重要的女性主義理論著作,例如日本作家上野千鶴子的《從零開始的女性主義》、《始於極限——女性主義往復書簡》等等,譯介後都暢銷一時,且在網路上有著相當高的討論聲量(幾乎每本書都在「豆瓣」平台有過萬評論)。

隨著新一代讀者對於女性主義的認知愈來愈深入,女性主義日漸成為一種思考方法,他們對於傳統親密關係、浪漫愛、性別暴力等議題的想法也更加辯證。譬如在寫關於謝燁的文章時,湯巧巧同時反思著浪漫愛與女性處境的問題:「包括謝燁,她早期或許也是個『戀愛腦』,對吧?但實際上,這是很多女孩會都會經歷這個過程。可是看著這樣的浪漫愛走到最後,那不堪重負的心理痛苦,當我們經歷了這些,或許對於愛情的理解就會發生很大的變化。」

「浪漫化顧城、省略掉謝燁,這種歷史敘述是如何形成的?」元十雨、陸召袂

前文提及過的平台「後生價值」,在發佈〈謝燁之死:天才神話下的性別暴力〉的幾日後,再度刊出一篇題為〈回憶的性別:我們為何要寫《謝燁之死》〉的長文。這篇文章是前文作者元十雨、與平台編輯陸召袂之間的對談紀錄,清晰記下他們追尋謝燁之死的最初動因,那個懸在心頭的疑問——「浪漫化顧城、省略掉謝燁,這種歷史敘述是如何形成的?」

他們以女性主義角度出發,不只談謝燁,也談遭受性暴力而去世的台灣作家林奕含,以及文學史上總是與其他男性綁定在一起的女作家,例如蕭紅。編輯陸召袂說:「這就是回憶的性別。我們追憶男性作為大師的文化遺產;而對於女性,我們的回憶必須摻雜一種情緒,其中必須夾帶一絲憂郁,這種憂郁或多或少縈繞在她與男性的關系周圍。」他們尋找謝燁,同時也是為經年累月的性別難題,尋找新的回答。

如果有另一個世界,謝燁不曾隱形

「同樣身為女性,我會設想,謝燁臨終前想到什麼?」談及謝燁的生命悲劇,國立清華大學台灣文學所王鈺婷教授不禁感歎,「她會如何去想自己的這段生命歷程、文學歷程?」

王鈺婷從事文學研究多年,專精於女性主義與台港文學研究。2021年,她主編專書《性別島讀:台灣性別文學的跨世紀革命暗語》,以文學文本呈現出台灣不同代際的性別困境;今年,她又擔任國立台灣文學館主辦的「改編自真人真事:當代性別事件的噤聲與反抗特展」策展諮詢,密切關注著文學與社會的關係、尤其是對性別議題的參與和影響。

謝燁的生命遭遇,讓王鈺婷聯想到一本名為《寫作的女人生活危險》的書籍,作者是德國學者斯提凡.博爾曼(Stefan Bollmann),「為什麼女性寫作是危險的?一方面,父權制的家庭通常都會要求(女性)對婚姻做出犧牲;此外,在寫作那種孤寂的生活底下,女性也常常難以兼顧家庭跟創作。」在她看來,顧城傾心構建極度潔淨的文學世界、那個他心目中的「天國花園」,實際上危機四伏:「在(顧城)那樣的世界裡,寫作的女人是危險的。」

「發掘這些女作家的聲音,可以讓之前隱身在文學史內的女性聲音重新被聽見,讓女性為文學史的主題、而不是在男性為主流的敘事底下,讓她們發聲、現身。」王鈺婷

謝燁最終面對的危險,是失去生命;而她的作品,多年來也面對著被隱沒的命運。因此,在王鈺婷看來,這個年代發生的尋找謝燁的行動,其實有著兩重意義。第一重是在公眾議題層面:「這種性別意識抬頭,讓新世代對於自己的性別探索(更為深刻),也更看重自己的性別權益。」

第二重意義,則體現在文學史的重構上。王鈺婷認為,當愈來愈多人投入、重新發掘曾一度消失的女性創作者,對於文學研究者而言,這將促成一種新的可能性:「原本在歷史地表之下的女性重新浮現了,隱形的女性被重新看到。」

「對於文學來講,透過發掘這些女作家的聲音,我們可以讓之前隱身在文學史內的女性聲音重新被聽見,讓女性為文學史的主題、而不是在男性為主流的敘事底下,讓她們發聲、現身。」王鈺婷補充道。這兩重意義之間,也有著彼此交互、共生的趨勢:「這種聲音很重要,它是促進性別意識覺醒的一個關鍵點。」

你是如何開始讀到謝燁的作品?

對於新一代的讀者而言,這個問題的答案可能正在改寫。

正因有了這些反思文字,因為有隔著時代屏障、重新尋找謝燁的人們,謝燁的名字正慢慢回到讀者眼前。儘管這條路仍然漫長,但始終忍不住去想:如果另一個世界是可能的——如果真有這樣一個世界,當讀者第一次遇見「謝燁」的名字時,旁邊不會再永遠伴隨著另一個名字;他們將讀到她寫的詩句,並隨之輕輕唸出:另一個世界的鴿子 / 正發出清脆的哨音。

彩色的氣球飄浮不定

我沒有力量

我不想退避

在大片大片

潔淨的低語的樹林裡

另一個世界的鴿子

正發出清脆的哨音

—— 謝燁,〈風〉

評論區 0