【編者按】歡迎來到端傳媒Podcast——在這裏,端傳媒的深度報導擁有聲音。你會聽到跨文化、跨地域、跨語境的故事、經驗和觀點,打開一個又另一個世界。除了端的原創節目,端傳媒還會不定期與來自世界各地的聲音創作者合作,共同推出特別系列節目。

這次與端傳媒合作推出的華語離散播客「行星酒館」,來自旅美媒體人林東尼。東尼曾任美國著名晚間新聞欄目VICE News Tonight的東亞區製片人,也是Netflix亞裔社交媒體平台Golden的發起人之一。去年,他辭掉了美國的工作,搬離了定居多年的紐約。在亞洲與世界各地走出來的新老離散者相聚之後,他決定在泰國清邁租一塊地和一個果園,並成立了創作空間「此處」。

播客「行星酒館」是東尼與端的一次合作嘗試,用聲音記錄離開家園的異鄉人們所遇到的人、經歷的事、以及深刻的體驗。第九期行星酒館,東尼找到了兩位曾經在中國長期生活工作的外國朋友 ,他們幾年前不得不和北京告別,解封後有機會回去探訪,卻發現一切都變了,熟悉的人和事都變的稀少,彷彿一場孤單的告別派對。

歡迎在 Acast、KKBOX、Spotify、Apple Podcast、Pocket cast、Google Podcast 平台上關注我們喔!

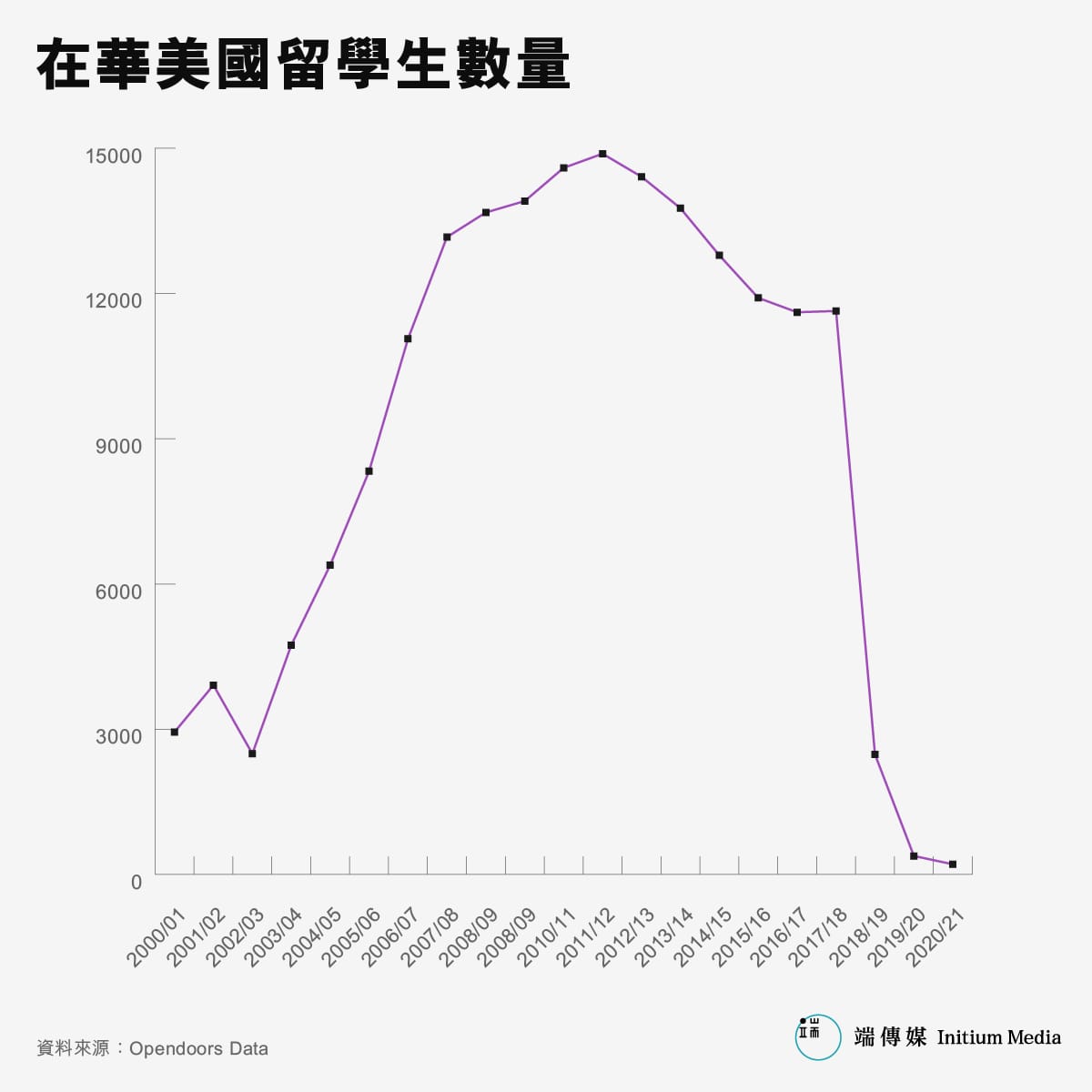

2021/22學年,共有211名美國學生在中國留學生活。五年前,這個數字是11,639,規模縮減了超過五十倍。

疫情與封控固然是重要的直接原因,但美國留學生在華斷崖式的人數下跌,只是世界全面脫鉤加速的側影。2020年6月,在中國運營27年的美國和平隊(Peace Corps)終止了在中國的志願者計劃。美國和平隊曾被視為兩國共同的外交成果,它的落幕標誌著又一個交流溝通渠道的消失。

明面上的退場,僅是斷裂的冰山一角。外資撤離、遊客驟減、偏見激增、輿論極化——許多中國人選擇物理離散的同時,相當一部分已經定居在中国的外籍人士,也一樣必須放下自己扎根的土地,尋找新的生活。

現在,疫情封控解除,航班日漸恢復,這些曾經把中國當做「家」的外籍離散者,重新踏上這片土地,他們抱持的又是怎樣的心情呢?相隔說長不長、說短不短的三四年,這片土地對他們而言,又是怎樣熟悉而陌生的存在呢?

今期行星酒館,邀請到了兩位外籍人士 Matt 和 Ling。 他們都曾定居中國,度過大部分成年時光。在中國,他們從零開始建立自己的生活,學習當地語言,結交朋友,學著去了解、記錄和書寫這片土地——而又在某一刻,他們選擇了離開。

過去半年,他們先後回到中國短暫停留。藉著兩位朋友的「外賓」視角,我想聊聊他們重新踏上不算故土的故土時,經歷的軼事和複雜的心情;也分享他們觀察到的、這片土地所上發生的微妙變化。

P.S.為了讓大家更為舒服地暢所欲言,這期播客主要用英文錄製。而文字專欄則附上對談的全程翻譯。

(編者注:行星酒館EP8為正式訪談之外的番外,可在行星酒館播客頁面第八集收聽)

時間軸

02:05「西安戶口」的Matt和疫情中搬家的Ling

03:58 旅程前的復雜心緒,到剛下飛機的第一印象

08:37 微信支付與滴滴,國內方便的不方便

13:51 飛盤文化的崛起背後,一些微妙的新現實

16:41 失落與悵惘,地方變了還是我們老了?

20:08 一個反復被提起的掙扎:「為什麼還沒出國?」

21:38 失落的連結背後,中美語境下不同的創作困境

28:10 一場酷兒舞會背後的思考

30:49 面對斷裂,我們還能找到主體性嗎?

40:10 新冠後,一場百感交集的婚禮

45:00 記錄這個地方,缺席的情感事實

47:28 按摩店裡,一場可能不會被記錄的對話

51:59 差點忘了,疫情間我們都逃進了工作

57:07 短視頻與直播帶貨的文化衝擊

播客精華節選

東尼:今天的主題是「回鄉氛圍檢查」——我們都曾經在國內某處有個可被稱為家的地方,在模糊的、地緣政治意義的中國之外,那裏有我們的朋友、社群和建立的生活。我知道你們倆最近都回中國旅行了,感覺如何,什麼變了,什麼沒變?不僅是這個地方,也是我們自己。在深入討論之前,你們想自我介紹一下嗎?

Ling:我叫 Ling,我在媒體行業工作。

Matt:我是 Matt,我之前在中國生活了大約五年。第一年在西安,2010年大學畢業後立即搬到西安,在那裏待了一年,然後在北京待了四年。我有點像西安戶口,在北京長大。後半段時間我是一名記者。當時我在玩飛盤競技,有很多機會去全國各地旅行。我上次去中國是2018年12月,2019年沒去,後來就疫情了。今年夏天的時候去了一次。

Ling:我2018年搬到北京,在那裏一直待到2021年12月底。我非常突然和意外地離開了。幾個月前我終於回去了,算是錯過了北京(封控)非常激烈的時期。

東尼:剛離開紐約,我第一站去的是香港,那是2022年9月。在肯尼迪機場就發現,整個航班都是散落在不同地方的中國離散者。大家的對話都像是,「哦,我剛去阿姆斯特丹,那裏上飛機手續比較容易。」 竊竊私語不同的回國路徑,我猜這次你們回去,整個過程非常不同。

Matt:過程、感覺都太不一樣了。這次回去是為了工作,參加一個中美對話,需要新的學術交流簽證。疫情前我有十年商務簽證,隨時隨地可以往中國飛,一落地就給十幾個朋友發微信,邊工作邊見朋友。這次更官方,需要邀請函,然後抽空玩一玩。

東尼:感覺如何?有擔心或焦慮嗎?

Matt:確實有些焦慮,不少美國人會擔心去中國是否安全。這是個複雜的問題,大多數時候沒問題,但有時候會有點擔心。我是正規方式回去的,沒太緊張。主要是開心能回去。走出機場那一刻,聞到北京午夜有點污染的空氣,我覺得很親切。很多東西都被打磨得更光滑了。街頭的小攤、煎餅之類的東西不再是以前的樣子。但城市仍然有活力。不那麼混亂,但依然不錯。

東尼:Ling,你也回了北京嗎?

Ling:對,但 Matt, 我的經歷幾乎與你完全相反。疫情期間我回去了幾次,做過兩次隔離,有點習慣那種繁瑣、令人恐懼的過程。這次回去感覺有些奇怪,不用戴口罩?不需要做那些的檢測?我可以直接進去?——很多焦慮在出發之前慢慢累積,到達幾天之後才鬆了一口氣。但正如你所說,即使在一年之內,城市的邊緣也似乎被打磨得更平滑了。某些方面,北京看起來變得更宜居。亮馬橋的士紳化就是一個例子,好多回北京的人看到亮馬橋都會驚呼:「天哪,這裏變美了,發生了什麼?」

有一個印象深刻的時刻是我去北京水果攤買柚子,那時我才意識到,我已經一年沒吃柚子了。對我來說,柚子和北京這座城市是聯繫在一起的。

東尼:說到買東西,我有點焦慮,這幾年,我的微信和支付寶都不能用了。你們有遇到類似問題嗎?

Matt:這取決於你離開了多久。我以前在中國生活時一直用微信支付,直到2018年。當時我覺得來中國的外國人用不了微信支付,是「你們都太Out了」。可這次回去,我花了很長時間重新搞微信支付,最終還是沒法用。主要的問題是:它和我原來的手機號綁定,那個號碼涉及到一連串的問題,陷入了死循環。後來我試着用支付寶綁信用卡才搞定。我原來從來沒用過支付寶。

我犯的一個巨大錯誤是:我當時選擇用美國號碼漫遊,而不是用中國當地的號碼。我能打電話,有數據和Wi-Fi,但像滴滴和共享單車這樣的服務,需要發送驗證碼到手機,我就卡在這裏了。

所以第二天晚上,我在外面喝酒喝到凌晨一兩點,我發現靠街邊攔車的方式已經沒法打到車了。我在北二環路邊站了大約90分鐘,沒有一輛車願意停。幾乎絕望了,甚至想考慮偷一輛自行車算了(笑)。我住的酒店大概兩個小時的步行距離,我有腳傷走不了那麼遠。最後我是真的站在一輛出租車前面,拿出一張一百塊鈔票,:「司機師傅,麻煩您停一下,我給您100塊,我要去的地方真的不遠。」 在北京,四處走動真的不容易。

東尼:你等於靠搭便車回去的。

Matt: 我給錢了!但是說服他花了好大勁,我也付出了遠超正常價格的費用,真是太難了。我在北京的時候和中國外交部的人聊過中美關係。我就提到這個問題,「如果你們想讓美國人回來,你們可能得在機場設個站點,給每個外國人一鍵搞定微信賬號、銀行賬號什麼的。」我的原話是,「中國現在方便到了不方便的地步」,如果你在這個系統內,一切似乎都很酷,很容易。但如果你不在系統裏,你就徹底完蛋了。

Ling:我的經歷還沒那麼糟糕。我還是能叫到車,但回去時,像極了五年前剛到中國時的感覺。那種不便太久沒經歷了,都已經忘了。我的手機號被註銷了,第一天到的時候,弄了個新號,重新綁定所有應用。但我的新號實際上還是別人用過的。比如我想訂餐,用新號註冊美團時,應用就告訴我:「哦,不好意思,這號已經有人在用了。」我就是「這人到底是誰,拜託從我手機裏離開好嗎」的感覺。所以有三天我還挺不適應的,使用這些APP已經是曾經的肌肉記憶了,但是一抬手才發現,這號我沒法用。

東尼:聽完我還挺焦慮的。美國原來有個手機套餐,一個美國號碼可以關聯一個中國號碼。後來這個套餐隨着貿易戰就消失了,我失去了中國手機號,國內所有的服務也一併都沒了。

Matt:你就是貿易戰的具體受害者(笑)。這就是脫鉤。我的環境裏,人們總是談論各種各樣的技術脫鉤。雖然生活還是在表面上繼續,當我們失去一些簡單的聯繫時,不是一時半會兒就能恢復的事情。可能「不舒服」這個詞有點過了,但確實有一些新的現實。比如我原來在中國的時候,超級喜歡極限飛盤。我在西安和朋友成立了一個隊伍,還當過「北京大哥」隊的成員。我當時非常投入,想要發展中國的極限飛盤運動。我熱愛這項運動。那也是我最喜歡的認識中國朋友的方式。我特別喜歡文化融合碰撞的感覺,覺得特別美好。當年我總是在隊伍裏強調,我們需要平衡,不要全隊都是外國人,讓更多中國朋友參與進來,讓他們來帶隊。

這次回去,情況完全顛倒過來了。極限飛盤在中國一下子火起來了,成為小紅書上最時尚的運動,參與人數翻了好幾倍,非常瘋狂。我以前的團隊,中國人和外國人的比例大概是三七開,或者四六開,現在變成了九五開,幾乎全是中國隊員。從某種角度看,這正是我當初在中國想要加入的團隊的樣子。

過去,我們練完就出去吃燒烤,大吃大喝,下午一點就喝醉了。現在(因為參與者結構的變化)聚會變成了另一種樣子,一小群人去吃開個包間,不喝酒,食物更好吃了,環境也更安靜平和。這讓我不禁思考:我喜歡的東西,有多少是深入了解中國文化和社會的喜愛,有多少是對不同文化碰撞和融合的喜愛?我不知道,這種體驗是我想要的,卻又和我想象的有些不同。這項運動也變得更官方、更官僚化了,現在甚至出現了「飛盤腐敗」這樣奇怪的事情。

東尼:飛盤腐敗?

Matt:極限飛盤機構內部的腐敗(笑)。這讓我反思文化融合是什麼,轉變又是什麼,挺有趣的。

Ling: 對我來說,回去的感覺裏更多的是悲傷,而非不適。我聽說很多人回去都有這種感覺,你會懷念一些曾經的事物,已經消失的東西。有點像人們在北京的某個黃金時代生活過,回去時發現那個時代已經過去了。在很多人看來,我2018年搬過去之前,北京美好的東西已經消失了。但當我到的時候,還是目瞪口呆:這裏有這麼多事情可做。我愛上了這個地方。北京讓我喜歡的一點是在其他任何城市無法再現的,就是社交圈子的流動性。大家都很友好,陌生人轉眼變熟人,熟人轉眼變朋友,那種速度和方式除了北京我從未找到過。這次我仍然能感受到那種氛圍,但有所放緩。人們不再像以前那樣,走進一間酒吧,遇見二十個我認識的人,而他們又會帶來新的朋友。這次那種氛圍消退了不少,我很懷念它。

東尼:我經常會陷入這種懷舊模式裏,但我也挺困惑。過去三四年,我們經歷了各種各樣的分離、封鎖、脫鉤,但我也從二十多歲變成了一個三十多歲的人。所以我分不清,懷念的東西,究竟是自己的青年時光還是那時的文化氛圍?

Matt:我原來特別討厭有些上一輩人,老氣橫秋地說,「2010年的中國已經不好了,95年的中國才是精彩的」。我就會想,「哥們兒,隨你的便吧,我自己去體驗當下的生活」。我有些還在那兒的朋友,仍然在做一些非常酷的、文化碰撞的事情。我現在老了一些,失去了與那裏很多人的聯繫,大部分朋友們也離開了。但那些東西總是存在的。小小的種子和新芽總是在那裏。也許2023年會有點像1981年的奇怪版本,從一個超級嚴格、混亂的封鎖時期走出來。我很懷舊,又不想被懷舊情緒困住。

東尼:我完全理解。肯定有一些地下的東西在發生,說不定有很多非常酷的獨立雜誌,只不過我太老了沒有門道。

Matt:像紐約那邊很多中國離散者、移民,以及二三代亞裔圈子的事情非常酷,非常特別。

東尼:確實。我有次去了一個派對,是曼哈頓的「雜碎」精品店以《青蛇》為主題的派對,每個人扮成不一樣的法海、小青,派對上放徐克的電影。我覺得太酷了。在那個空間引用的文化線索,街上的人完全都不懂。

Ling:我看到在中國國內反覆出現的一個討論是:我究竟應該潤出去還是留下來。當然,我接觸的社交圈子大部分是媒體和NGO工作者。大家聊起來,肯定有很多對紐約的羨慕。很多人就想,我在這裏再也沒有空間做想做的工作了。也有很多人擔心離開後會失去更多,尤其是NGO工作者,擔心完全失去與社區的聯繫。很多人聽到在國外的朋友問,「你怎麼還沒出去?」,感到壓力不小:「我在這裏還有事情要做。這裏有我連接着的一整個世界。」紐約無疑有美妙繁華的、充滿活力的社區,而且好大一部分社群在推特上還很風光,而中國國內的社群相比起來沒有那麼多的活力,但仍有線下的、隱蔽的社群活動。

東尼:我在類似圈子的朋友們,在出國的問題上同樣糾結。很多人挺痛苦的。一方面,出去也有一大堆煩心事,一堆移民相關的問題。另一方面,你得思考需要放棄什麼。在地的痛苦與倖存者的內疚,我們都在這兩者之間搖擺。

從疫情後的遠行開始,我意識到的是,我們怎樣才能重新找到在地的聯結?我已經三四年沒用中文認真寫作和創作了。我以前總覺得,我了解我的受衆,但一轉頭,很多時候我已經看不懂他們討論的東西,不知道如何去關心他們所關心的事了。與此同時,我為美國受衆寫了很多東西,但其中90%的工作其實是在解釋。可能最後,人們大概能理解,「這是中國那邊正在發生的事」。但現在我用中文寫作,看到許多中文的評論,它們的重點是,「我也有同樣的感覺。」這種創作上帶來的反饋,重量是完全不一樣的。我從中獲得多得多的快樂和認可;而以前我在美國的工作非常卷,可能就是因為有一份無法被填滿的空洞,那是一種未被滿足的情感聯結。

Matt:是的。

Ling:我們都曾在媒體工作,熟悉這種微妙的東西:現在你如果把地下社群曝光給外界,本身就會給它帶來很多風險。光是把聚光燈照上去,就已攪亂了一些東西。所以在北京我一直在想,怎麼能當一個觀察者,而不是給他們打一盞聚光燈?我在北京最後一天去了一 酷兒 voguing 的舞會,純粹為了體驗,而不是讓其他人更清楚地看見TA們。我的角色不是觀察和解釋,而是享受,沉浸其中。我看到這樣的活動仍在進行,非常的感動。當然,那活動不是在市中心,也不是上海的藝術博物館,沒有水晶吊燈和酒商贊助。就是在沒人知道的廠房裏。這樣的事情還在發生。能夠體驗到這一點,不用翻譯,不用解釋,真的很棒。

東尼:太美了。我在清邁也去過一些家庭音樂會和DJ現場,年輕一代的中國離散者創造了很多很酷的東西。過去幾年我一直專注於工作,實際上沒怎麼享受生活。去年晚些時候,打開我的YouTube,滿屏都是英文,就是一些美劇片段我一遍遍看。現在我打開 YouTube,我願意看更多中文內容(我發現不少中國 YouTuber 內容比英文世界更好)。我不知道你們有沒有也經歷過這種感覺,我突然找到了一些勇氣,去注視一些我過去不太敢注視的東西。

Matt:我一直在想你之前在播客裏說的一句話,「你上次覺得自己是個完整的人是什麼時候?」我覺得「臥槽,好像那真的是很久很久以前的事了」。特別是我在北京的時候,完全沉浸在生活體驗之中的,不會去想「我該怎麼平衡這些東西,怎麼解釋這些生活?怎麼利用這些體驗?」聽你播客裏採訪其他嘉賓,我才意識到我在紐約的生活有多卷。

有很長一段時間,我不再看與工作無關的中國內容。我不看中國的電視劇或電影,因為我工作已經和中國相關了,而且都是些 bad vibes。我不需要更多。可最近我開始想,我想要接觸相關的文化,是因為我喜歡這些東西。所以我最近開始看《甄嬛傳》,我想工作之外去和一個文化創建真實的聯繫。

Ling:能把生活和工作的分離很好,可我幾乎完全相反。當它們相互交融時,情感會變得很複雜混亂。就比如我們這次的旅行,Matt 你是為了工作,有任務要完成。可我甚至說不清楚為什麼來。我算是為朋友婚禮來的,也想和一些朋友重新建立聯繫,但我想再次體驗和觀察這個地方。所以這一切可能變得很混亂,很情緒化。

我去 Voguing 舞會,就是想參與那種氛圍,看看那裏還在發生什麼。與此同時,我也在思考一些更大的問題,比如,酷兒空間在未來還能繼續在這裏存在嗎?這些空間正在迅速消失。我很矛盾,有時我真的不想考慮這些,但這又是我們生活的一部分。

東尼:你剛才提出的那個問題,我都要哭了。你覺得酷兒空間未來還能繼續存在嗎?

Ling:和我2020年在上海比起來,簡直是180度大轉彎,更不用說2019年在北京的時候了。那時北京 LGBT 中心在酒店屋頂舉辦派對,成百上千的人去。現在那個組織甚至都不存在了。這次去的派對算是成功舉辦了,但對比一下,上海(2020年)的舞會,500人在外灘的藝術博物館,壯觀的水晶吊燈之下,全國各地的人都飛過來參加。這次規模小多了,也許只有一百人在五環路開外。但人們還是非常開心地參與。

那天是萬聖節,大家穿着各式各樣的衣服——可能是這輩子我在北京見到漁網襪和高跟鞋密度最大的場合。而且我注意到了,屋子一邊全是公主禮服、高跟鞋、瘋狂妝容和到處都是穿環的人,另一邊是五個板寸發型的中年男人,穿着黑夾克坐在沙發上,一臉震驚的樣子——從一個極端到另一個極端。

Matt:不管怎樣,對他們來說應該是很棒的教育體驗。

Ling:老實說,這甚至有點可愛,因為他們太格格不入了。

東尼:當我感覺在失去對這個地方的連結時,最直觀的衝擊是:我不再知道什麼是被允許的了。以前,不了解中國的外國人會說,你們不能做這個,不能做那個,這就是中國的運作方式。我會想,那是因為你們笨(笑)。即便外面的人覺得這是個黑箱,我也模糊知道紅線大概在哪裏。但過去四年,我有種很強烈的感覺,我不再知道了。這對我來說是巨大的恐懼。作為創作者,如果我失去對環境的判斷,我還怎麼信任自己所講的故事?但是現在我終於意識到,如果我不開始討論這些,我將永遠不會重新找回失去的觸覺。

Matt:帶着目標的體驗和自由的體驗是完全不一樣的。我最喜歡的在中國的外國記者中,幾乎所有人在某個時刻,都只是在中國生活,而並不是以媒體的視角來講故事。你有時間慢慢吸收一切。對我來說,最寶貴的是我在西安教英語的那一年,那時幾乎沒人在乎我的觀點,我只是在慢慢地體會這個世界。在這種重新熟悉的階段,或者重新建立聯結的時候,儘可能虛度一點時光,而不需要帶着目的做什麼事——當然,這對許多人來說可能很奢侈,尤其更多的人因為種種原因無法回去。

Ling:像一張白紙一樣去觀察一個世界有其好處。在某些方面,我們都已經不是一張白紙了。當你已經吸收了很多觀點,觀察的時候就會帶着預判尋找印證。我自己也是這樣——這不是在貶低我的觀察。回國前,我已經了解到現在有很多人過得不太好,我和朋友聊完後(也確實如此)。但我不可能反過來說「我只跟北京小圈子裏20個人聊過,那不算,其他地方一定非常棒!」。

Matt:人們看同一場災難也會有不同的看法。過去四年的中美關係,從旁觀者的角度來看,毫無疑問是場徹頭徹尾的災難,直到最近都幾乎沒有什麼進展。這個判斷在宏觀層面相當準確。

但是在微觀的層面,如果你找到自己的小天地,感到融入和投入,也許能夠感受到一點自主性。比如我現在所在的AI和科技領域,我可以看到一點點合作和進展、一點點我能做的事情,和那種宏觀評估相比,這超級激勵人。我願意這樣,而不是當一個評估者,大喇喇說:「評估結果出來了,局面爛透了」。

Ling:我也在儘可能多地放下宏大敘事,擁抱不同的微觀視角。目前情況並不美好,而我一直在想,「樂觀」和「虛假希望」之間的線在哪裏,什麼時候樂觀會變成盲目的空想,你永遠不想混淆兩者——但說不定虛假希望是一件好事?如果你做音樂,你仍然可以創作你喜歡的,只是有時候要剔除90%想說的內容。

東尼:我來分享一件有些奇怪的樂觀精神。最近一個老朋友剛離開中國重新旅行,她說:以前你告訴人們我來自中國,人們會問哪個城市,家鄉在哪裏,那些片湯問題。但現在全世界都共享了一個糟糕的經歷,COVID,每個人都能抱怨他們的政府有多蠢,生活有多糟糕。所以大家產生了一種奇怪的聯繫。我記得她的原話是,寰宇之內皆傻X。這在某種程度上讓人們更加親近。

Matt:要是兩國人民都能聽到對方怎麼罵自己政府的抱怨,那會是一種真正的聯結體驗。可惜更多人相信對方國民都與他們領導人的立場一致。

Ling:也許大家能被這種糟糕團結起來。

東尼:太好嘞,我們解決世界和平問題了:秘訣就是虛無主義(笑)。

Matt:東尼,你的歸屬感是怎樣的?你現在住的地方怎麼樣?

東尼:我現在住的地方有一個活躍的中文離散社群,他們創造了很多相遇的場域。不斷有朋友、父母來訪,感覺故鄉在反過來拜訪我。這是一種很奇怪的感覺,我陪很多朋友經歷了很多和世界重逢的過程,很多感覺正在甦醒。不過回過頭來,每一個道別的重量也變大了,現在告別的時候,都有一點蒼涼之感。你們呢?

Matt:我對你的經歷特別感興趣,聽這個播客的時候感覺在做隔空的心理諮詢,播客裏的人很多都處在剛剛離開,或者剛剛到來的狀態。聽到大家現場消化這個過程,非常療愈。

東尼:Ling 這次回國還參加了朋友的婚禮?

Ling:對,婚禮在湖南,有非常多情緒。一方面,這是兩個好朋友的婚禮,另一方面,這是一場新冠之後的中國婚禮。和很多四年沒見的老朋友重聚,既是團圓,又是婚禮,還是懷舊之旅。

那種感覺好像是,「一切都改變了,我很惆悵。我曾經在這裏愛過、心碎過。我原來有好多好朋友在這裏,但是他們中百分之九十五都已經不在這兒了。剩下的百分之五告訴我他們現在並不開心。」

我能感受到,中國的很多東西變了。疫情也把我們改變了。我當時是年輕人,現在有點老了。把這些情緒梳理清楚是很難的,它們全都糾纏在一起。如果把這些傷痛都歸因到這個地方,也許對這個地方不公平;而這個地方又確確實實地改變了我,這對我自己也不公平。

我在中國的最後一天,整個人是很懵逼的。在很多道別之後,我騎着車在北京漫無目的地四處亂逛,最後停在了箭廠啤酒,一家沒啥情調的餐館。那裏曾經是那種有點煩人的 expat 去的地方,現在就剩下使館外交家庭去了。我坐在那兒吃着一個捲餅,梳理着過去兩週經歷的種種情緒,我就開始哭。中國變了,但也有很多是少年時代的流逝、朋友的改變。

婚禮時有一個細節,我見到我2020年後就再也沒見過的朋友。上次見她的時候,我們在後海玩兒。那是一月份,一幫膽子大的朋友要往冰冷的湖裏跳。我沒跳,我當時想我等明年再跳,但我再也沒有跳了——因為已經沒有和我一起做這件事的朋友了。

東尼:天哪,這不就是你們的《陽光燦爛的日子》。

Ling: 有那麼一段時間,我是根據好玩的事情來安排生活的,比如週末有什麼有趣的事情可以做。記得有個週末我們搭公車去了崇禮,帶了五大桶的啤酒。這些事我現在已經不會去做了。還有一次,一幫朋友突發奇想,決定在淘寶買同款卡通連身睡衣,所以我就有了大象頭的連身睡衣。

Tony: 這又是中國版的《牛仔褲的夏天》了。

Ling: 更大的一點是,每個在中國生活過一段時間的人——不管是不是中國人——對中國的觀察,都無可避免地受到主觀經驗的感染。很多英文媒體的報道,往往在強求報道者沒有自己的主觀視角。但並不應當要求故事都要講成「這就是中國」、「中國就是這個樣子」。每一個記錄和寫作中國的人,都有屬於自己的後海跳冰湖、荒謬連身衣那樣的私人經歷。我們的經驗塑造了我們的觀點——而這個很基本的點,現在要被拿出來講,其實是有點好笑的。

Tony: 這點上我的感受太深切了。英文世界很多對於中國的報道着眼於記錄事實,但並不在乎背後情感的記錄。「中國就是這樣的」、「中國人現在的想法就是這樣的」……媒體業內有個玩笑說法,就是隻有三種故事「好的中國」、「壞的中國」、「瘋狂的中國」。但事實上情感是比之細膩的多的多,也承載了更多不同維度的事實和真相。而美國社會的情感,則被記錄和討論的多得多。美國受衆喜歡什麼,討厭什麼,感覺到什麼,對美國乃至全世界都影響巨大。

Matt: Matt:這讓我挺難過的。要了解一個地方的「情感真實」,需要看他們講述自己的故事。但顯然,許多故事沒辦法在中國內部被講出來。而很多時候,記者們沒有條件,也沒有媒介來傳達這種情感的真實,除非你恰好有個獨特的平台,可以在不「clickbait」的情況下用聲音、視頻來捕捉真情實感。還是有很多好的東西,只是沒有被翻譯過來,沒有辦法被國際觀衆理解。

Ling: 播客也許是可能的媒介。比如我們在這個播客聊的很多東西,我不可能把它們放進一篇文章裏面,因為沒有這樣的空間。舉個例子,你能看到很多關於青年失業率的文章,數據說失業率高達20%。但是這次回到北京,我真正把它放進上下文裏感受到這個數據,是去按摩的時候。我有很嚴重的腰痛問題,有間按摩店的按摩技師阿姨常好,我們深聊了一個多小時,從一帶一路談到最近來的俄羅斯移民,什麼都聊。真正打動我的是,她聊起了她和她女兒的關係。

她大概六十來歲,在按摩這行幹了十二年,她是哈爾濱人。她說,剛進入這行的時候從哈爾濱到北京,非常開心,覺得終於可以離開家鄉去看這個世界了。而且她比父母賺得多,錢越賺越多,日子是在往前跑的——「我想要給女兒創造一個更好的生活」。她的女兒也剛當了媽媽,所以她成為了祖母。但聊起她女兒的時候,她的語氣卻有些複雜,感覺女兒的生活似乎沒有她那麼好。因為女兒大學畢業就一直「在北京混,看看能不能在體制外工作」。女兒嘗試了一年,放棄了,說還是想在體制內工作。回到哈爾濱,結婚生孩子,找到體制內的工作,掙的錢只有她的四分之一。她提起女兒,「她也不想去探索其他地方,不想旅行。」但與此同時,這個六十歲的祖母在到處hustle, 還剛去了泰國和香港。

我第一身感受到了這種倒退的感覺——也許「倒退」不是恰當的詞,但是確實「前一代看不起後一代」,因為後一代想要的(普通工作中的)穩定和安全已經不存在了,而他們也不太想做按摩師這樣的體力勞動。 這種張力你在(英文)文章裏是很難找到的,你只會讀到百分之二十年輕人失業了。

東尼:另外一個讓我感受到文化差異的是短視頻文化的崛起。朋友的家人來訪的時候,我發現很多上一代人完全沉浸於短視頻裏。我自以為是重度手機用戶,後來發現和他們完全不是一個等級。

Ling:這次回北京,最讓我驚訝的是整個文化多麼熱衷於直播。我讀過相關的故事,也做過報道,但那都是第二手的資料。回來看到的直觀感受是,每個人以及TA的媽媽都想進入直播電商行業。有人辭職當主播,有人看俞敏洪,想着如果他能成功轉型,也許我也可以買個夾克或者什麼的。我在長沙去婚禮的途中在餐廳吃飯,看着四個人圍着飯菜,鴉雀無聲,他們用最先進的攝像設備直播那些飯菜。給我按摩的阿姨說,「好像現在的年輕人只有兩個方向,一個就是進體制內,一個就是直播帶貨」。

東尼:在概念上,我明白直播行業的熱潮。但我親眼看到時,才意識到——這是我不在中國時發生的事。我沒有見證它的崛起。而之前很多科技帶來的社會改變,我是從早期見證過來的,比如微信支付和美團、餓了麼。我和它們有直接的聯繫,它們也改變了我的生活。但是直播帶貨和我的生活完全無關,所以感到非常奇怪和陌生。

Ling:就是這樣。比如微信和其他應用,你是那個先體驗它的人。可能兩年後《紐約時報》報道出來說說每個人都在用微信。但這次是我們先看到麥肯錫的報告,說有50%的中國人嘗試過直播電商,你就想,那太瘋狂了。然後你去了,你就發現,這幾乎涵蓋了他們生活的每一個方面。

Tony: 這次回去之後,你還覺得這個地方——中國,北京,亮馬橋,無論你怎麼定義——是你的家嗎?

Matt::你可以有無數種定義「家」當的方式。但是我到那裏時,的確有一種回家的感覺。我感受到了一種踏實感,有種舒適區的感覺。我想起我人生中一個有意義的階段,在那裏發生的事,以及我的成長。雖然一切都都變了,但是在物理上置身於那個地方,還是會有情感被勾起來,

Ling:這是一個相當糾結的問題。我大部分成年生活都是在北京度過的,在那個城市度過了22到28歲這個階段。而當年那種感覺,我還沒有在世界的其他地方找到過。因為疫情,我離開得太突然,沒有告別派對;沒有和認識的人、曾經的地方好好地告別。一切都有些令人扼腕。這次在某種程度上是我一直在尋找的一種告別。我終於可以向前走了。這有點讓人難過——但是對很多離開的朋友而言,這是一個經久不衰的主題。就像一個沒有熟人的告別派對。所以它是我所知道的唯一的家,但它也不再真的是家了。我對此有些矛盾。我期待在別處重新創造我在北京所擁有的生活,但我不認為我會在北京重現那些。

東尼:自從我們確定聊這一期之後,我腦子裏一直有一個詞盤旋,叫「近鄉情怯」。越靠近故鄉,越有更多情感上的糾纏。感謝今天兩位一起來和我解綁這些情緒。

Ling: 謝謝!

Matt:謝謝!