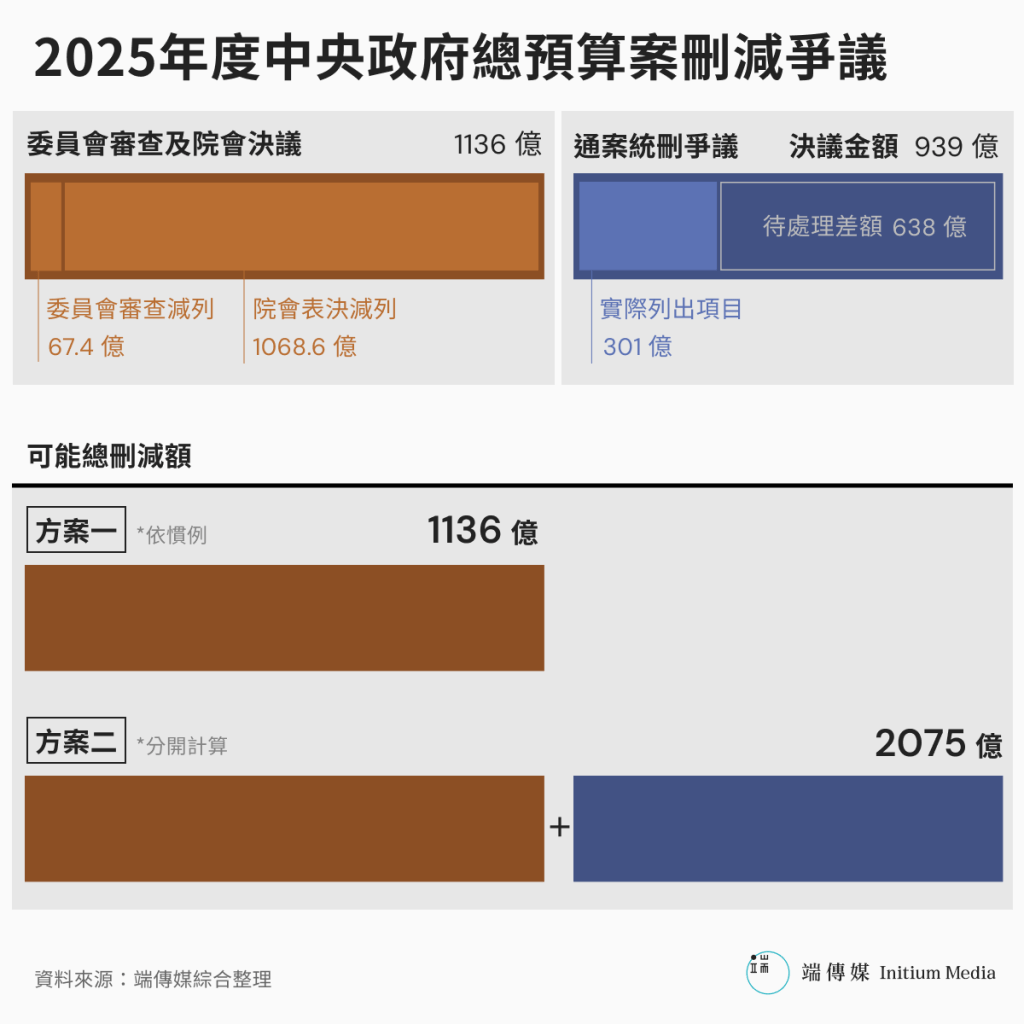

2025年中央政府總預算案在立法院三讀後,出現前所未有的混亂。2月19日,立法院送出預算審查報告,預算刪減金額創下歷史新高,但最終刪減金額卻因計算方式不一而存在巨大爭議。原列歲出總額3兆1324億元(新台幣),報告顯示委員會及院會審查共減列1136億元,另須執行不低於939億元的通案統刪。

爭議焦點在於,「統刪」與「個別提案」的優先順序未明確規定,導致總預算刪減金額出現兩種版本。根據報告,各委員會審查加上院會表決共減列1136億9925萬9千元。此外,立法院另通過「通案統刪」不得低於939億7500萬元的決議,要求刪減各機關旅費、水電費等項目。然而,報告未說明通案統刪是否包含在1136億元內,引發爭議。

爭議的另一核心在於計算方式。若兩項刪減分開計算,總刪減額將達2075億元,約占總預算6.6%。然而,對行政院而言,若通案統刪939億元需額外執行,將面臨638億元(939億元減去已列通刪項目301億元)的執行困境,因立法院未指定具體刪減對象。這種做法不僅造成行政困擾,更可能違反憲法規定的責任政治原則。行政機關無法依法進行預算分配。

對此,行政院主計總處指出,若立法院決議的通案統刪與個別提案分開計算,總刪減額將達2075億7425萬9千元。其中,通案統刪939億元僅列出301億元具體項目,差額638億7500萬元需由行政院自行盤點。行政院強調,因立法院未指定刪減對象或項目,行政機關難以執行這筆638億元的額外刪減。

在這樣的計算混亂下,可能呈現兩種數字:最低估計刪減金額為約1136億元,包含委員會審查及院會表決減列金額,但未計入通案統刪;若將通案統刪939億元額外納入計算,總刪減額則達約2075億元。

總預算刪凍數額難計算

不過,即使目前主流看法多以總刪減額2075億元計算,但主計總處表示僅1439億元。行政院秘書長龔明鑫指出,行政院與立法院在預算刪減數上存在636億元的差距,行政部門計算出1439億元,而立法院則提出2075億元。立法院要求行政部門自行刪減這段差額,但此做法有違憲法規定的責任政治原則,因為預算審查權應歸屬於立法院。

而該落差,在於主計總處無法依往例協助立法院核算。除在審查總預算案出現程序瑕疵,導致最終刪減金額存在爭議外,主計總處也指出,三讀時未明確宣讀總刪減數,造成立法院計算的2075億元與主計總處核算的1439億元產生巨大落差。

主計總處表示,另有部分提案更出現超額刪減情形,如外交部媒體政策及業務宣導費原編列1.1億元,卻遭刪減1.4億元。這些都使主計總處無法依往例進行預算核算工作。

除此,行政院長卓榮泰指出,今年總預算刪減率較往年增加約六倍,加上通案統刪939億元中尚有636億元待行政院自行調整,恐影響施政。審查結果顯示,多個機關業務費遭大幅刪減,其中監察院削減96%,面臨業務停擺危機。

預算修正案集中削減特定機關業務費,包括監察院、不當黨產處理委員會等。媒體政策及業務宣導費普遍遭統刪60%,外交部與文化部更遭全數刪除。

此前的總預算審查過程中,藍白陣營在黨團協商階段提出大量刪減案,多項提案存在理由不清、金額誤植、重複刪減等問題。為因應預算被刪至負數等異常狀況,立法院首次增設「新增通過決議」章節,明定院會審查效力優於委員會審查。預算凍結金額及最終刪減數,至今仍未在審查總報告中確切呈現。

除了刪減金額爭議,總預算被凍結的金額,至今也不明確,從立院宣布的2600億元,到主計總處1月23日提出的凍結金額為1607億元,再到最新核算的1381億元,兩者差距達一千兩百多億。

需注意的是,台灣政府預算分成不同類別,這些類別之間的資金不能隨意調動,尤其是被刪減的部分不能挪用。推動一項政策通常需要人事費、業務費、資本設備等多種經費投注,如果單獨刪減某個類別的預算,就可能讓整個機構無法正常運作。

而本次凍結主要針對業務費,可能導致機關運作陷入困境,例如擁有車和司機卻沒有燃油,使機關無法正常運作。此外,此次凍結規定必須執行到一定比例後,才能提出解凍報告。然而,從達到比例到立法院排入議程並通過解凍,中間必然存在時間差,且解凍與否仍不確定。這意味著業務執行可能因資金短缺而停擺,且解凍過程可能拖延。

此前,總統賴清德表示,此次預算刪減幅度為往年六倍以上,凍結部分則較近三年平均增加約20倍,對政府運作影響是史無前例。此次總預算遭凍結的具體項目,包括總統府業務費凍結73%、監察院業務費削減96%且剩餘預算全數凍結。

一本算不清的帳

立法院於1月21日三讀通過2025年度中央政府總預算案,然而朝野立委嚴重對立,迄今仍無法明確計算總預算及刪減金額。

時代力量主席王婉諭批評,總預算審查過程缺乏實質協商,導致部分預算遭重複刪減。她指出,立法院未釐清「通刪」與「個別提案」的優先順序,造成刪減金額無法準確計算,引發行政機關執行困境。

針對目前的預算僵局,王婉諭呼籲行政院提出覆議,重新審查總預算。她強調,這是符合憲法的解決方式,若藍白立委持續反對覆議,預算問題將更難解決。王婉諭提醒,這種混亂的預算審查不僅影響政府施政,更可能衝擊憲政體制的正常運作。

王婉諭也批評,立法院首度在審查報告中增設「新增通過決議」章節,明定院會審查效力高於委員會審查,使委員會中心主義淪為空談。如國民黨立委陳玉珍未參與文化委員會討論,卻可在院會提案刪減公視預算,她擔憂此類情況恐將層出不窮。

她另比較2024年與2025年總預算審查報告差異指出,2024年審查報告明確列出「共計減列299億2622萬1千元」,但2025年則出現「共計減列1135億9925萬9千元」外,還須執行「不低於939億7500萬元」的通案統刪,且未說明兩筆金額是否重複計算,造成最終刪減金額難以確認。

協商破局後的下一步

行政院於2月19日收到立法院送交的總預算案後,因預算刪減規模龐大且未明列總刪減數,正研議包含覆議在內的合法救濟方式。行政院長卓榮泰表示將審慎評估是否提出覆議。

為化解僵局,立法院長韓國瑜先於2月18日召集朝野協商總預算案,但因立場分歧最終破局。國民黨與民眾黨立委態度強硬,強調總預算1月21日已三讀通過,不應再調整。韓國瑜在協商破局後呼籲行政院勿輕易提覆議,並建議未來可用追加預算解決問題,但卓榮泰認為此舉難以解決當前問題。此前,行政院指出總預算有12項窒礙難行之處,難以用追加預算解決。

依據《預算法》第79條規定,行政院雖可在法律規定前提下提出追加預算案,但被刪除的預算是否得以此方式追加,仍有疑義。

若行政院決定提出覆議,立法院需在15天內作出決議;若不提覆議,行政院將被迫自行刪減可能影響國防或教育的重要預算。目前行政院仍在評估總預算案影響,尚未正式啟動覆議程序。如預算案最終無法通過,依《預算法》第51條和54條規定,政府將沿用去年預算,預料新計畫與新支出將受影響。

從現實層面來看,一旦2025年中央政府總預算無法明確核算,恐將對政府運作與社會經濟造成衝擊。預算刪凍不僅可能導致社福、醫療與教育等公共資源投資不足,也將影響政府資源分配效率,進而惡化行政院與立法院的對立,不利未來政策推動。