「馬克·吐溫是不是馬克思的兄弟?」

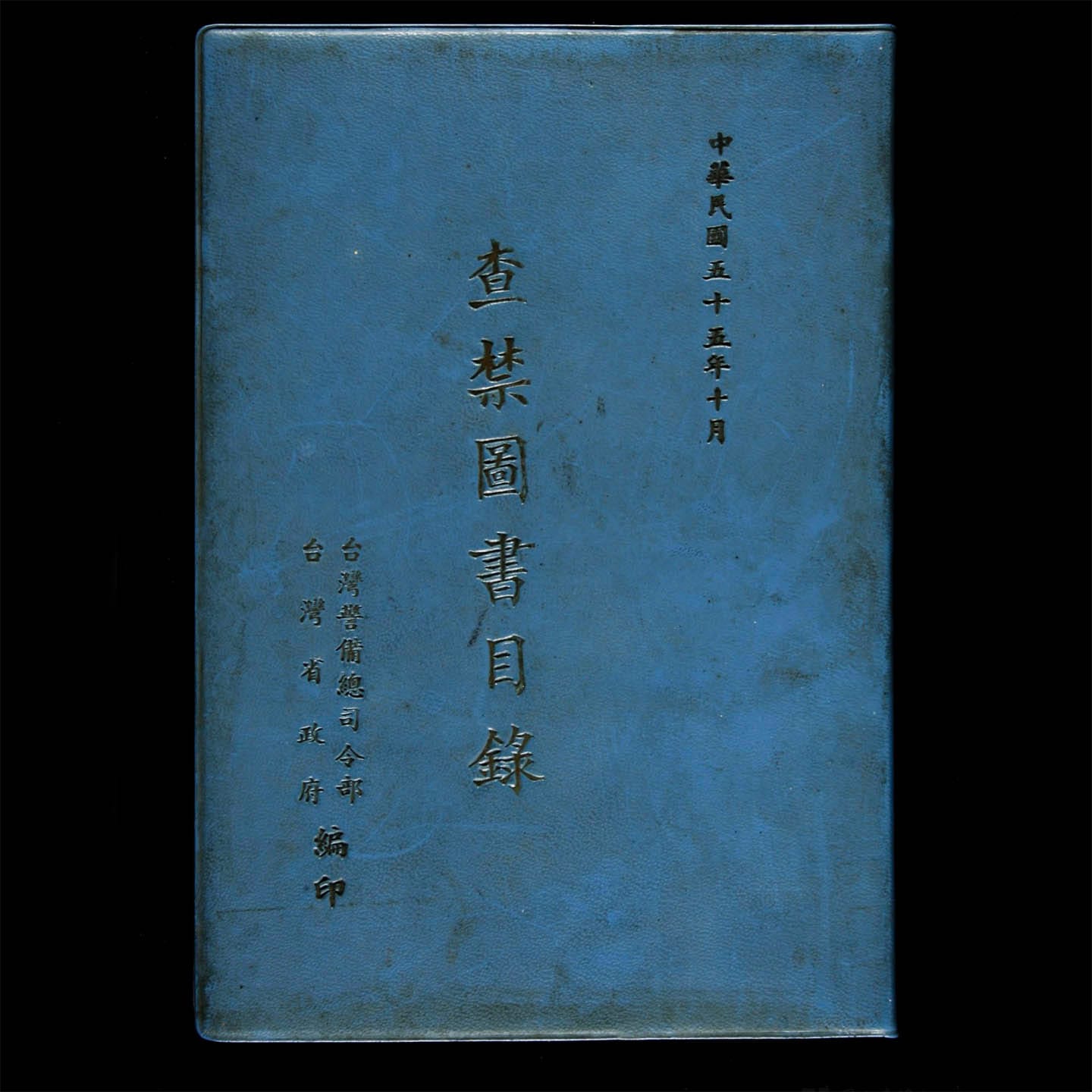

深藍色封面的《查禁圖書目錄》,是民國五十五年(1966)十月由台灣警備總司令部編纂,也是台灣文化部「典藏網」芸芸文物中的一幅影像。如果沒人再去翻閱這本收藏於國立台灣文學館的原件,這本目錄將與它前後出現的數本修訂版,一同隱入歷史塵煙。然而,僅僅是半個世紀前,台灣的審查員們卻是手持這本目錄,在戒嚴年代逡巡,試圖將異己者的思想束縛在一冊名單之中。

如今在台灣講起「禁書」,似乎是一個久遠的名詞,但其實從明治三十三年(1900年)日治時期頒布的「台灣出版規則」計起,至1987年蔣經國政府宣佈解嚴,近百年時間裡,台灣的出版與言論自由一直受到壓制。2019年,首爾書展特別企劃了「禁書:竹林裡的幽靈」專題展,邀請台灣、日本、馬來西亞、土耳其等地的出版機構合作,展出各國歷史中的禁書。

擔任特展台灣選書顧問的出版人郝明義,曾藉此總結了十項以往台灣禁書的理由,包括「共產思想」、「叛逆社會體制」、「有傷社會風化」等等,都有可能成為一本書被禁的原因;而諸如魯迅、沈從文、老舍等1949年後留在大陸的「附匪作家」,他們的作品都必然在禁書之列。

日治時期政府對出版的管制,主要是在禁止出版牽涉訴訟案件、冒犯皇室尊嚴、有違社會風俗等方面的書籍;而到了國民政府戒嚴期間,隨著官方加強對民間的高壓統治,書籍被禁的原因也愈來愈多,執行查禁的機構更是包括台灣省政府、警備總司令部等等,無孔不入。由於這種審查體制所涉範圍甚廣,執行者的背景又參差不齊,因此還有許多其他書籍被禁的理由,在今看來十分荒唐。

例如學者古遠清在《台灣查禁文藝書刊史》中記述道,台灣的左翼作家陳映真,曾在被捕時受到盤問,審訊者質疑他為何會有美國小說家馬克·吐溫(Mark Twain)的書——「馬克·吐溫是不是馬克思的兄弟?」在紅線密佈的戒嚴年代,「寧可錯殺,不可錯放」,在官方把控之外的出版和流通,無不危機四伏。