土地面積僅三萬六千平方公里,卻擁有四座核電廠的台灣,到了2025年,將迎來第一個沒有核電的夏天——如果2024年總統大選中勝出的執政團隊,沒有立即啟動修法的話,蔡英文自2011年第一次參選總統就祭出的重要政見「2025非核家園」將會實現。

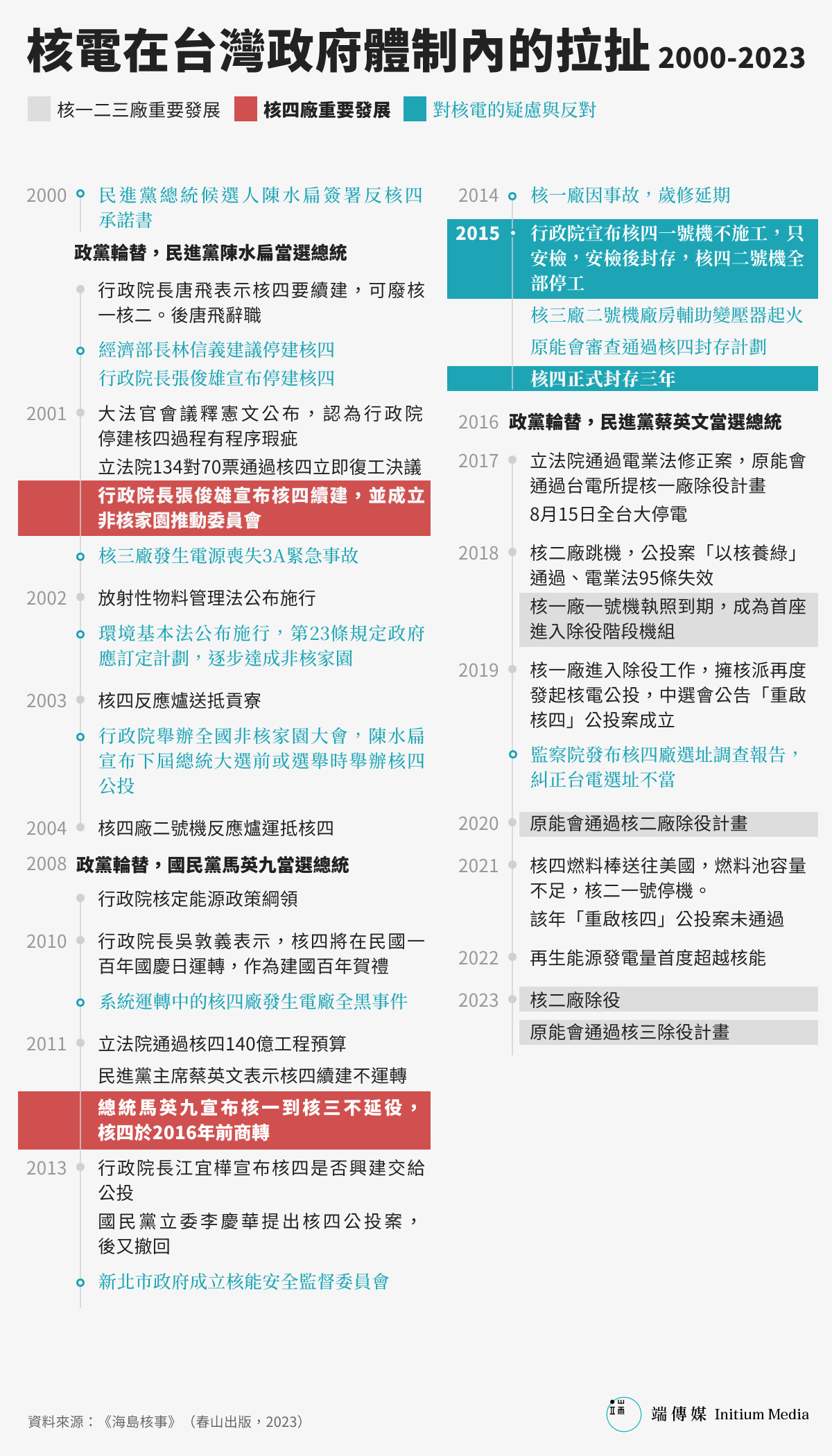

以比例計算,世界上最多核電廠的美國,平均每10萬平方公里就有一座核電廠,台灣則是九千平方公里就有一座,而其中第一核電廠(核一)、與第二核電廠(核二)與第四核電廠(核四),密集座落在北海岸85公里距離內,距離首都台北直線距離只有30公里。目前,頭兩座已除役,核四廠則未完工;它在計畫開始時,就受到地方政府、民意代表與地方反對,並成為台灣社會運動的戰場,2011年福島核電廠事故推進這股力量,核四於是在2015年封存,且2021年全國公民投票決定它不能重啟。

直至2023年10月,核電僅提供全台灣6%的電力需要,來源是唯一還在運轉中的核三廠。而這個唯一座落在南部屏東的核電廠,隨著一號機組與二號機組即將在2024年、2025年屆滿40年之期,進入除役程序。換句話說,除非政治介入,否則在2025年,台灣土地上將不會有任何一座核電機組運轉。

民進黨籍總統蔡英文將2025作為非核家園實踐之期,便是因為最後一座核電廠在這一年役退。儘管2025由她所設,但「非核家園」一直是民進黨創黨就有的願景——從黨外時期,民主人士與知識分子便將反核與環境運動當成公民權的爭取與實踐,1986年民進黨成立後,「非核家園」位列黨綱之內,自2000年民進黨首次執政,就朝這個方向前進。

因此,民進黨反對者,常譏諷這個黨的神主牌有二:「台獨」與「非核家園」。

與之相對的,是國民黨向來將核電廠視為他們經濟建設的榮光,未可割,不能棄。因此,當蔡英文於2016年勝選,履行「非核家園」政見時,她競選連任途中的對手、2020年國民黨總統候選人韓國瑜便將「非核家園」當作攻擊點,嘲諷這是「用肺發電」;2024年,蔡英文將卸任,接棒參選的民進黨總統候選人賴清德自然是延續「非核家園」路線,但這次不只國民黨不以為然,連民眾黨總統候選人柯文哲都隨之奚落:「非核家園,絕無可能。」

在野黨如此自信滿滿,無非論定民進黨再生能源進展不順利,至今能源配比,仍有近半是燃煤,恐無法追上為應變氣候變遷的國際淨零共識;以製造業為重的工商界,長年來也對「非核家園」有所質疑,既擔心停電,又怕沒有綠電,影響經濟與發展。面對這份焦慮,藍白兩黨認為解方只有一種:使用核電。因此,侯友宜與柯文哲都主張核電廠延役,甚至不排除核四重啟。