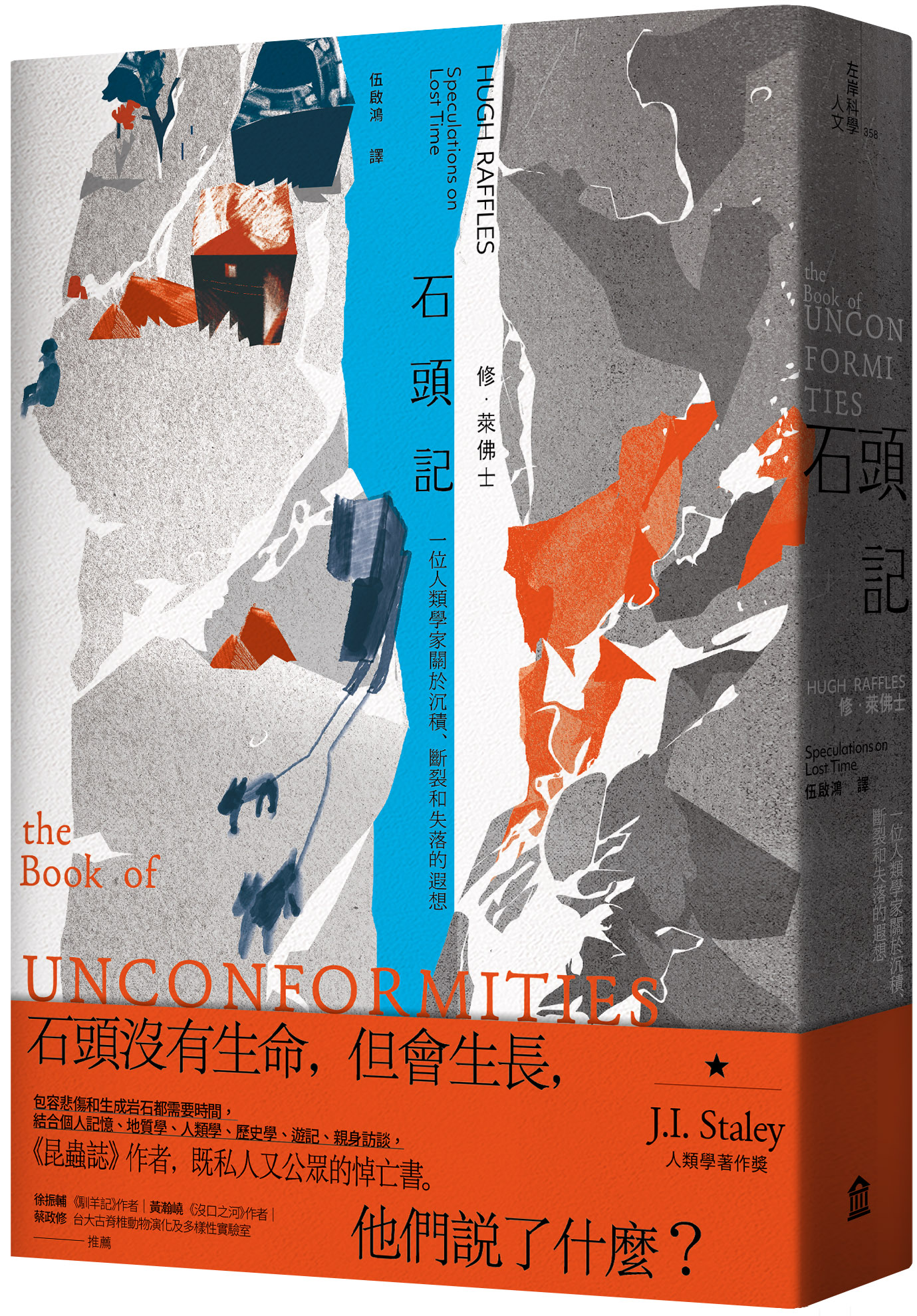

【編按】:本文摘自左岸出版社新書,《石頭記:一位人類學家關於沉積、斷裂和失落的遐想》,是結合地質學、歷史學和文學的筆法,從非人中心的觀點,以石頭為焦點,所做的一本地理範圍在北極圈內外的民族誌。端傳媒獲授權轉載。

石頭記:一位人類學家關於沉積、斷裂和失落的遐想

作者:修.萊佛士

譯者:伍啟鴻

出版社:左岸文化

出版日期:2023/09

一九七〇年代末,弗蘭姬住在外赫布里底群島(Outer Hebrides)的路易斯島,房子就在卡蘭尼什「北方巨石陣」的下面。我會在夏天和過年前後去看望她。我經常爬上山頭,去看那些神秘的巨石。它們被脆弱的鐵絲網和生鏽的「禁止擅入」告示牌束縛著,感覺被遺棄,被遺忘,但也是休眠著,等待著。偶爾,會有一兩個人在那裡紮營,像朝聖者一樣長途跋涉而後到達;但大多數時候都只有我一個人。

弗蘭姬離世後,我發現無法停止思憶那些日子,於是決定回來。我依然不能明確說出這是為了什麼。即便如此,這也是我回到倫敦的原因。六月底的倫敦又濕又冷,我瑟縮在牛津街上一家星巴克裡,靠著蒸氣騰騰的窗戶坐在凳子上,還不知該如何填滿這個夜晚。

凱勒(Patrick Keiller)執導的《倫敦》剛好在國家電影院放映,所以我濕漉漉地擠上了地鐵,到達堤岸站。低著頭,忍著斜雨撇打的刺痛,眼見河面勾勒的輪廓已黑,但河面更黑,我匆匆趕到南岸。電影院本身走水泥粗獷路線,與電影恰成一體:無情的鏡頭、哀傷的旁白,是遙遠世界的遠景;長長的靜態鏡頭下,上映起荒蕪的街道和心不在焉的行人,被忽視的古蹟和空置的房地產、道路工程、交通,還有鉛灰色的河水蕩漾著。時值一九九二年,那灰暗的倫敦見證著柴契爾時代之後沒完沒了的衰落。

隔天早上,我被同樣的雨聲驚醒,彷彿走進了前一晚電影的畫面:汙穢的街道、匆忙的上班族、徘徊的警車、垃圾堵塞的下水道。我乘環狀線到市長官邸站。一出站便落入前往上班的雨傘流中,沿著威廉國王道,經聖斯威辛巷,進入城市的正中心,倫敦最古老、至今仍最具影響力的街區。在坎農街一一一號,一棟不起眼的辦公大樓外,我凝視著倫敦石。這塊風化了的鮞狀石灰岩(oolitic limestone)由玻璃圍著,我在凱勒的電影裡見過它。一五七六年,威廉.坎登(William Camden),伊莉莎白時代最偉大的古物學者,也是今日歷史學家和考古學家的先驅,也曾走過坎農街。他ㄧ心想著君士坦丁大帝,然後宣稱這塊石頭正是羅馬帝國當年的里程標誌。一百五十年後,威廉.斯圖克雷(William Stukeley)在馬車上繞過它,裁定它為lapis milliaris:零里程石(lapis milliaris,編註:其他里程碑所標示距離,即以此石為基準算起)。又過了一百六十年,狄更斯宣佈它不僅是倫敦的中心,而且是「羅馬時期英國理論上的中心」。坎登把他的判斷發表在《不列顛尼亞》中,這是有史以來第一份調查不列顛和愛爾蘭地理的詳盡報告,他和其他人文主義的同事鑽進古墳,攀爬堆石標,逐一記載所發現的物品。舊不列顛於是被挖掘出來,這裡曾住著凱撒大帝筆下所描述的藍紋戰士。現在,這個不列顛已遠遠超出當時羅馬人的範圍,進入了一個蠻荒而陌生的世界。

同樣,在一五七六年,海盜馬丁.弗羅比雪(Martin Frobisher)剛完成西北航道首次試航,回到了倫敦。此時,世界在距離和時間上都在開放,不僅僅是對歐洲人如此。弗羅比雪的「加比利號」(Gabriel)從巴芬島(Baffin)返航,駛上泰晤士河,船上載著一塊有決定性影響力的黑石和一位不知名的伊努特人俘虜。這是大多數歐洲人見過的第一個來自極北地區的人,而他則是最早見證歐洲人創造如此世界的美洲人之一。第二年,弗羅比雪第二次北極航行歸來,坎登看到他帶回來的阿娜(Arnaq),當時讓他大感震驚的是她的紋身(「她在眼睛周圍和顴骨塗上了深深的天藍色,就像古不列顛人一樣。」他這樣寫道)。

古物學家和傳記作家約翰.奧布里(John Aubrey)的想法是:那些古不列顛人「要比美洲人少兩三分野蠻」。但像美洲人一樣,他們也被神話和奧秘所籠罩,尤其集結在像倫敦石這樣的物件上。傳說雅典娜的木像保佑了特洛伊,直到奧德修斯和狄俄墨得斯闖入城堡,偷走了女神木像,才使得特洛伊被希臘人攻陷,倫敦石就是原先女神雅典娜的木像基座嗎?公元前一一〇〇年,埃涅阿斯的曾孫布魯圖斯(Brutus)建立倫敦,稱此地為新特洛伊,當時他將一塊石頭運過愛琴海,那塊石頭就是現在矗立在聖保羅大教堂遺址上的那一塊嗎?如果是,那倫敦石就是古英國歷代國君加冕向其宣誓的石頭囉?它就是倫敦最初的象徵性奠基石嗎?所有最重要的儀式都是在這塊石頭上舉行的。一四五〇年,農民叛軍攻入首都,它就是傑克.凱德(Jack Cade)當時用劍擊打的石頭?它是否還是這現代城市命運所繫的護身符?它可能全都是,也可能全都不是。

坎農街一一一號正在施工,倫敦石擺在計畫管理辦公室的展示架後面,周圍是建築師的草稿、時間表和平面圖。外面的人匆匆而過,正眼也不瞧一下,就像凱勒電影裡一樣。但石頭還在那裡,經歷了火災、戰爭、暴亂、公眾的冷漠和官方的忽視。或者說,至少還有一塊石頭在那裡。一六六六年,奧布里和朋友羅伯.胡克(Robert Hooke)一起參觀倫敦。當時倫敦大火仍在燒,這位博學的實驗科學家朋友被任命為三大測量師之一,負責監督這大都會的重建工作。在奧布里的手記中,有一些關於倫敦石的簡要紀錄。他寫道:「倫敦石並非所謂的『零里程石』,它曾扎根於十英尺深的地方,是一種類似方尖碑的東西,矗立在倫敦中央,即路德門(Ludgate)和傲德門(Aldgate)之間。這塊石頭仍然存在,但現在很少露出地面上」;此外,「現在立在那裡的一塊只是模擬石頭;我還知道以前有一兩塊被馬車輾壞了。」

伊恩.辛克萊(Iain Sinclair)也提出他的地理心理學觀點:「關於倫敦石,重點在於:雖然大家都認為它意義重大,但沒有人知道為什麼。」他敦促說:「我們來砸爛玻璃,打碎石頭。如果它被視為殖民戰爭的戰利品,像滅火器一樣被包起來,那麼它早晚會要求獲得公正對待。」我想到了一張地圖:歌登(E. O. Gordon)在一九一四年依據前基督教的地理觀點揣想過泰晤士河上新特洛伊,她說,那是以土丘為界的祭祀圓形劇場,如此象徵性的力場「毫不遜色於今天的倫敦」,且曾有不少「未經斧鑿的德魯伊教圈巨大石塊」點綴其中。她斷定說,它們就位於聖保羅大教堂的位置上,倫敦石則是今天唯一的見證[7]。在歌登眼中,現代英格蘭的單調色彩可比作墨西哥:基督教征服者在異教寺廟的廢墟上高舉他們的標準,泛神論的微弱脈搏只能在資本鐵輪的輾壓下奄奄一息。這是一種民族主義的幻想,在以懷舊為動力的民粹時代蠢蠢欲動,在今天,這類幻想仍然引起共鳴。現在的倫敦市中心已煥然一新,資本的車輪還是照樣的無情,霍克斯莫(Hawksmoor)設計的教堂依舊在迷霧中隱約現身,放任房地產市場的結果,迫使我認識的每個人都躲進郊區;都市化計畫進行下來,似乎只在一夕之間,藍領街區便按都更的模型重整,被排擠在這光鮮亮麗的高端社區以外。每個人都在滑手機,每一寸土地都被鏡頭監視著,每個人不是窮困潦倒,不然就是汲汲營營,或者招搖昂貴地玩樂著。雨還沒停。我在康普頓老街的一家咖啡館裡,伏在桌子上,正計劃該如何逃往北方。

不吸引的書評。。。