「一分鐘數洞」將有趣﹑有用的數據和資料,以易懂又好讀的方式呈現給讀者。請按此訂閱數洞欄目。

閱讀時長:1分鐘

「熱乾麵又漲價了,為什麼我的工資還不漲?」一位網民對湖北武漢熱乾麵整體漲價的新聞回應道。

2023年2月初,有武漢市民發現早餐店的熱乾麵整體漲了0.5至1元,成了6元一份,當地餐飲協會會長回應指是「市場調節行為」,原因一是春節前上調了員工工資,二是上游原材料價格上漲。熱乾麵並非特例,疫情過後,餐飲漲價的信息便浮現於高漲的消費者價格指數(CPI)、接連不斷的品牌商提價新聞、與網民出行後在社交媒體的感嘆裏。

據中國統計局,2023年1月中國大陸食品價格同比上漲6.2%,其中北京市食品價格隨年漲6.6%,並因此觸發其價格補貼機制,宣布對符合條件的30萬困難群眾發放1月價格臨時補貼,每人40元。2月,食品價格在數據上漲幅回落,但如西雙版納(5.7%)、海南(5.3%)等部分地區仍維持高位。

誠然,消費者價格指數的大比例上漲與春節等節假日、疫後旅遊業的推動不無關聯,但季節性上漲外,因原料、人力成本等大範圍的餐飲商品提價,也愈發明顯。疫後看起來剛剛如常的日子裏,漲價的餐飲給了生活當頭第一棒。

疫情期間餐飲業現「漲價潮」

事實上,餐飲行業的漲價早在2021年便已悄然開始。

2021年初海通證券發消息稱,伊利、蒙牛基礎白奶產品將漲價3%~5%,兩家公司均為中國大陸本土龍頭牛奶品牌商,後伊利回應指,受國內生鮮乳品價格上漲影響,的確會有小幅價格調整。2021年底,漲價的餐飲品牌商便多了起來:醬油、耗油類主要品牌海天味業,宣布對部分產品出廠價上調3%~7%;緊接著的一個月裏,自稱「中國最大製醋企業」的恆順醋業、調味品企業加加食品、雪天鹽業、佳禾食品、千味央廚等也相繼宣布對部分產品提價;速凍食品業龍頭三全也隨後加入提價行列,上調3%~10%。

在2021年提價的品牌商中,千味央廚是肯德基、必勝客、華萊士、海底撈、九毛九、呷哺呷哺等快餐連鎖店的半成品供應商之一,而佳禾食品則是茶百道、蜜雪冰城等飲品連鎖店的合作商。提價品牌中,星巴克因在2021年10月至2022年2月的四个月内兩次漲價,被輿論調侃为「星巴克漲價事件」。

2022年,餐飲提價的新聞更是冠以「漲價潮」這樣的關鍵詞出現,從年初的香飄飄、娃哈哈等飲品漲價潮,康師傅、統一等方便即食食品漲價潮,一直到年中及下半年的百事食品、衛龍等零食漲價潮。

據端傳媒不完全統計,2022年共有至少19家飲品商(含8家飲品連鎖品牌)、19家零食商、與7家即食食品及調味品商上調了產品價格,調價幅度3%至20%不等,麻辣王子等零食類商家調價幅度最高。值得一提的是,2022年4月中旬,河北伊錦園油脂、劉偉偉牛油等多家牛油企業也相繼發布調價函,一噸牛油漲價500至600元不等。據火鍋店業者估算,這樣的漲價意味著川渝火鍋店家每年成本增加420至500萬。

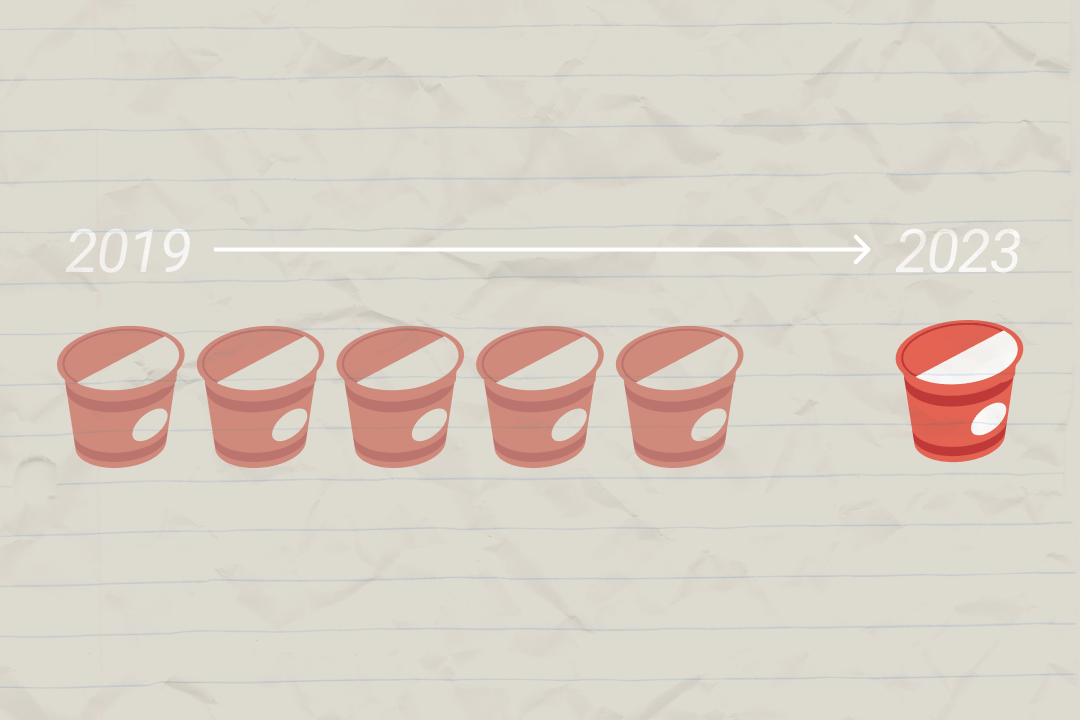

疫情封控剛剛放開的2023年初,怡寶、農夫山泉、養樂多等飲品企業便開始宣布漲價通知,漲價幅度為3%~14.3%不等。與此同時,國際連鎖餐飲品牌麥當勞也提升了在中國的部分產品價格,一款被稱為「窮鬼套餐」的「隨心配1+1套餐」基礎價,從2019年的12元,先在2022年漲至12.9元,又在2023年1月提價至13.9元,疫情前後的漲價幅度高達15.8%。

此外,原料端的雞蛋價格自2022年下半年便開始飆升,直至目前仍處於高位,引起其波動的原因一是全球多地爆發的禽流感,二是極端天氣和俄烏戰爭導致的玉米大豆等飼料減產提價。雞蛋的價格也帶動了牛羊肉等肉類價格上漲。

事實上,餐飲商家的漲價基本都源自「成本上漲」和「運行壓力」。在成本端,一是來自地緣政治、極端天氣帶來的糧食減產和提價;二是能源危機和地緣政治帶來的運輸成本上漲;三是來自包裝用紙、可降解塑料等成本的上漲。而在運營方面,人力成本、疫情期間封控帶來的損耗等,商家都期待通過漲價進行彌補。

收入增長追不上物價飛漲

中國大陸並非唯一餐飲漲價的地方,受全球通脹影響,漲價浮現在全球不同地區。例如在香港,除餐飲提價外,地鐵、巴士等公共交通亦有不同程度提價。其中,港鐵於3月底宣布按票價調整機制今年加價2.3%。而在日本,2023年首3個月內,共195家企業的超過1.4萬種食品出現漲價。

但就中國大陸而言,餐飲漲價的背後仍帶著結構性隱憂:即食品類價格迅速飆升,但城鎮人均可支配收入卻增長平平,購買力的增長遠遠趕不上物價的飛昇。事實上,2023年頭兩月分類的消費者價格指數中,除食品外,住房、服裝、生活用品及服務等增長情況一般,甚至汽車等產品的銷售價格呈下降態勢。

中國財政部發布的稅收數據也可見到收縮仍在、經濟遠談不上復甦的情況。2023年頭兩個月中,中國大陸政府公共預算收入同比下跌1.2%,財政部稱是因2022年初入庫了2021年末的緩稅收入。不過,稅收情況上,消費稅同比下跌18.4%,車購稅下降32.8%,房產稅下降22.9%,進出口貨物增值稅、消費稅同比下跌21.6%,個人所得稅同比減少4%,唯企業所得稅同比上漲11.4%。

4月3日,財新製造業採購經理指數(PMI)發布3月份數據,製造業PMI自2月份的51.6回落至50.0的榮枯分界線上。2月份PMI高位是中國大陸過去7個月以來的首度增長,然而海外訂單的疲弱、為削減成本等導致的就業情況不善,都再次拖慢了製造業的修復速度。

製造業復甦緩慢、就業情形不佳,意味著整體消費能力的停滯,而在此情形下的餐飲價格飛漲,大概也很難被稱為消費復甦。

上面說台北物價上漲的不要忽略大陸的最低工資和台灣沒有可比性

中国拥有乌克兰十分之一的耕地,战争结束粮食价格应该能回落不少。

不过显然相比外交游戏,政府不甚在意国内食品价格。

人均可支配收入剔除价格因素再去和通胀速率比较的方式并不合理

文章很精簡,但是這個系列一定是改錯了名…一分鐘不會看得完

怎么办呀,怎么办

台北的物價上漲也很有感

现在喝咖啡要深思熟虑了,一般都不喝了

老干妈2022年3.4欧,今年再看,定价4欧到5欧 。肉类涨价也很明显,所以更要认真关注超市打折小广告了 ... 感觉欧洲十年都没有见过这样的涨幅了

受影响最大的是退休金生活的老人,按照社保规定,只会根据经济发展水平调整,而不会根据物价水平调整。比如2022年GDP涨2%,2023年退休金只上调2%,但物价可能涨了8%,不合理。欧洲的退休金是按照通胀水平动态调整,相对合理得多。

天天喝店里的咖啡钱包承受不住,已经改成自己买豆子/挂耳了……

“一顿牛油涨价500至600元不等”应该是“吨”

疫情后全球物价都上涨了,收入都没怎么涨,没什么钱的人的生活越来越不容易了。