「早上好!」日本工程師中村和山田用中文與迎面遇上的每位中國員工打招呼。疫情仍肆虐全球,但2020年初夏起,中國南方的復工復產已在有條不紊地進行。

這裏是距浙江省紹興市市中心約20分鐘車程的半導體產業園。一大清早,中村和山田就從公寓步行來上班。這是由日本老板加藤創立的公司。兩人都穿著印有公司logo的夾克制服,裏面是白襯衫,系領帶,一副日本工廠「匠人」的打扮。

這裏也複製了典型日本企業的「傳統」,一天的工作正式開始前要行「朝禮」。兩位日本工程師領著中國員工高喊口號——「安全第一」「保證質量」「提高效率」。這是昭和年代(指1926年12月25日至1989年1月7日)日本企業就有的「文化」,日本人相信這麽做能提高企業的凝聚力和競爭力,現在它被帶到了這家有80多名員工的中國半導體公司。

邁入60歲的中村仍一頭黑髮,見人習慣鞠躬打招呼,隨後遞上一張印有自己穿西裝照片的名片。早在2018年夏天,日本公司就派他到蘇州的工廠常駐。廠裏只有他一個日本人,不會中文,全靠翻譯軟件交流。

2020年春節,中村回日本休假,因疫情在日本滯留大半年。後來,他索性在加藤的邀請下加入中國公司,於9月回到中國。中村透露:「日本工程師在中國公司不僅有股票期權,工資更是日本的5至7倍。工作三年,收入比在日本公司拿到的一次性退休金更高。」(編者註:部分日本公司為員工設立「退休金計劃」,除每月領取退休金外,亦可在退休時獲得一筆額外的退休金。)

山田的中文也不熟練。公司的兩名翻譯沒來上班時,他和中村都靠微信的翻譯功能和中國員工交流。早前,一位中國員工理解錯日文術語,直接導致購買的材料用不上。山田舉例:「說到半導體材料錠,中文直接翻譯過來成了鋁錠,是一種加工好的材料。但在日文裏,錠是指尚未加工的材料。」

這家公司的廠房都嚴格按照日本的規格設計,製作車間的不同區域有日文和中文兩種標記,大約有六台訂製的機器正不停運轉。

山田仍保持著日本公司的工作習慣,要求中國員工必須 「報告、聯絡、相談」。1990年至2018年,他在一家半導體材料公司工作了28年。3年前,這家公司在價格上競爭不過韓國產品而破產。失業後,單身的他回到老家福岡,找了一年半工作都沒著落。直到加藤向他發出邀請,山田拿著為期一年的工作簽證來到了中國。

「我也有朋友是在半導體公司幹了一輩子的技術員,正拜托我幫他在中國找工作。」說到這裏,山田不竟感到惋惜:「他們都是很有經驗的行業匠人。」

半導體產業是《中國製造2025》的重點之一,目標是在2020年實現半導體核心基礎零部件、關鍵基礎材料40%自主率,2025年更要達到70%。隨著國產化腳步加速,中國公司不約而同將目光對準了這批「日本匠人」。

據日本財經雜誌Diamond報道,中國紫光集團在2020年招聘了大量日本技術人員。其HR透露,招聘啟事刊登之初,許多人因為擔心疫情不想來中國,但仍有不少50多歲的技術人員想抓住這次機會。

中村、山田與他們那幾代日本半導體人,是日本半導體站上世界巔峰又驟然跌落的親歷者。從二戰的廢墟下起步,日本半導體產業於八九十年代獨步全球,後成為日美貿易摩擦的慘烈「戰場」之一,並逐漸走向衰落。不少意難平的日本半導體人,選擇中國作為他們的下一站。

不被看好的日本「收音機夢」

走過東京市中心的「COREDO日本橋」大廈,氣派的綠色玻璃幕牆高樓直到夜晚仍燈火通明。而70多年前,這裏只是一家百貨公司的倉庫。美國發動的大空襲幾乎將東京燒成一片平地。1946年5月7日,37歲的井深大和盛田召夫在此創立了東京通信工業株式會社(以下簡稱:東通工),即索尼公司的前身。

正是井深大一個大膽的決策改寫了公司乃至整個日本半導體產業的命運。1952年,平生第一次出國的他去美國考察如何擴大錄音機的銷路。在紐約,他得知貝爾實驗室(Bell Labs)在1948年發明了晶體管,專利由實驗室的母公司美國西部電氣公司(Western Electric)持有,而後者正欲出售這種專利。

晶體管是一種類似於閥門的固體半導體元件,可用於放大、開關、穩壓和信號調制等。自誕生以來,它的主要買家一直是美國軍方。上世紀50年代中期,全球半導體產值約5000萬美元,僅美國國防部就採購了全球半導體產量的22%,占整個半導體市場銷售額的35%。反過來,美國軍工產業也促成了電子真空管向半導體晶體管迭代。

索尼公司的官方網站上,如此記述井深大當年拋出的一番「大話」:「既然要造晶體管,如果不瞄準人人都能買得起的大眾產品,還有什麽意義。而那(種產品)就是收音機。」

東通工表示希望將晶體管應用在民用商品中,西部電氣的技術人員並不看好。井深大花2.5萬美元買專利一事,也在公司內部飽受質疑:「有必要冒著公司經營的風險,來做不知道能否成功的晶體管嗎?」「像咱們這種小公司做美國也做不出來的晶體管收音機,是種魯莽的冒險。」

更大的阻力來自日本通商產業省(以下簡稱「通產省」,現為日本經濟產業省)。東通工向通產省申請製造許可,對方卻答覆:「擅自簽字(買專利),真是豈有此理。」

受挫的井深大只能先在公司內部召集人才做籌備。當時,東通工雖然買下專利,卻沒有製造裝備的說明書。公司不僅不掌握製造方法,連稱得上資料的東西也找不到。唯一能借鑒的是盛田昭夫從美國帶回來、由貝爾實驗室出版的三卷本「聖經」——《晶體管技術》(Transistor Technology)。

時任錄音機製造部部長岩間和夫自願接下此任,從這套書入手,開啟了日本初代半導體人長達三十多年的「偷師學藝」。

1953年底,通產省的電子工業部門發生重大人事變動,似乎有望通過東通工的許可申請。因此剛過完1954年新年,岩間和夫就奔赴美國研究晶體管。岩間時年35歲,後來他提起這段經歷開玩笑道,「這也是我發胖的開始」。

西部電氣熱情地接待了岩間,卻禁止他記筆記或拍照。岩間就跑去環境相對寬鬆的工廠,不停用蹩腳的英語四處提問,再把回答和看到的一切記在腦中。

一回到酒店,他邊回想看過聽過的事,邊畫素描寫報告。受益於岩間收集的信息,東通工在他回國一周前成功製造出了晶體管。由岩間撰寫、長達256頁的跨國信件也被整理為《岩間報告》。

之後,東通工又幾經改良,於1955年8月7日首次向全世界推出了晶體管收音機「TR-55」。同年,公司以拉丁文「Sonus」和英文「Sonny boy」組成品牌名稱 「SONY」(索尼),進軍美國。從此,日本正式踏入了全球半導體產業。

TR-55售價19,800日元,當時日本大學畢業生的起薪約七八千日元,算是件「奢侈品」。盡管如此,它依然成了國內外的「爆款」,使索尼在世界一舉成名。到1959年,索尼收音機已賣出250萬美元,引來其他日本公司的紛紛效仿。

如今已屆耄耋之年的牧本次生在日本人稱「半導體先生」,彼時正在大學工學部念書。牧本告訴端傳媒,這年第二學期的物理課上,老師講起索尼收音機使用了半導體技術,激起了他強烈的好奇。

「半導體好像很有趣,真想嘗試做做看。」青年牧本立下決心。從東京大學畢業後,他如願進入日立公司半導體部門。在九十年代的美日半導體貿易摩擦中,牧本更作為日本代表團團長,站上兩國交鋒的第一線。

「舉國之力」研發的黑色小盒子

2015年5月,中村第一次從日本報紙得知,中國政府提出了「中國製造2025」。他不禁感慨:「以國家為主導發展未來產業,這和日本當年(的做法)很像啊。」

牧本次生在接受端傳媒採訪時也特別提及,《日本經濟新聞》在2018年4月刊登了中國國家主席習近平考察武漢半導體工廠的報道。文章引用習近平的講話:「如果以人體打比方,半導體堪稱心臟。(中國半導體)要實現技術上的重大突破,躋身半導體產業的領先地位,為中華民族的復興做貢獻。」

牧本認為,習近平的講話「說明中國從上到下都充分認識到了半導體產業的重要性」。

與現在的中國相似,45年前的日本也曾以舉國之力發展半導體。

1976年3月,通產省成立「超LSI技術研究組合共同研究所」(Very Large Scale Integrated Circuits,以下簡稱「超LSI」),口號是「打造未來計算機必不可少的大規模集成電路」。

顧名思義,研究所本來的目的不在半導體。對此牧本解釋,研發新一代計算機勢必需要1μm或更小的微加工技術,研究所研發的正是相關製造技術中的基礎技術。只是後來作為成果,許多技術被應用到日益小型化的半導體元件上,促成了日本半導體產業的急速成長。

當年,通產省集合了富士通、日立、三菱、東芝、NEC五家計算機公司,以及富士通-日立-三菱系的計算機綜合研究所(簡稱CDL)、NEC-東芝系的日電東芝信息系統(簡稱NTIS)的研發人員,又聯合學界和政界資源,進行共同研究。

在一張老照片中,約一百名日本半導體精英身穿統一制服,站在研究所門前,人人望向天空,鬥志昂揚。該舉國項目共投入700億日元,其中政府出資290億日元,幾乎相當於當時通產省補貼支出的一半。

盡管七家企業、企業與通產省、當時執政的自民黨之間存在諸多分歧,超LSI存在的四年間共研發出上千件專利。很長時間來都有一種說法,超LSI是奠定日本半導體產業競爭力的經典之作。

不過,東京大學教授丸山知雄在論文《中美貿易摩擦下的中日韓集成電路產業生態》中的評價更為中立:「從集成電路的分類來看,(超LSI)取得的成就基本局限在DRAM領域。在電腦CPU、手機基帶等領域,日本的技術從未超越美國。」

正是依靠DRAM技術,日本打出了半導體的一片天下。

簡單而言,DRAM是一種存儲芯片。它主要基於半導體晶體管和集成電路技術,由美國IBM公司在1966年研發成功。從外表看,許多時候它就類似一塊黑色的小盒子。

其實早在1970年代,日本就具備生產DRAM內存芯片的能力,但最關鍵的生產設備和材料都依賴從美國進口。半導體的產業鏈很長,上游有材料和生產設備等環節,中遊有設計和製造環節,下遊主要是封測。越往上游,核心技術越密集、越尖端,尤其是在半導體材料和設備領域。缺乏材料和設備,芯片設計只能紙上談兵,後續的製造和封測也如無米之炊。

借超LSI的「舉國之力」,使日本在DRAM領域形成了一條完整的半導體產業鏈。晶圓製造巨頭有信越化學工業;光罩領導者有 TOPPAN (凸版印刷株式會社);後端材料有京瓷(Kyocera)、住友電木;前後端檢測有 Advantest 和東京電子;還有光刻機巨頭尼康等。

「70年代進入公司的前輩們一心想著如何超越美國,我們這些年輕人則熱衷研發新器件、新工藝,提高成品率和可靠性,幾乎到了廢寢忘食的地步。」

1980年,日本比美國提早半年生產出64K容量的DRAM;又比美國早兩年推出256K容量的DRAM。從1980年到1986年,日本企業在全球半導體市場的份額由26%升至45.5%,美國企業的份額則由61%跌到43%。鼎盛時期,日本企業在世界DRAM市場中的份額更高達80%。

即使後來日本的半導體式微,由研發DRAM形成的這條完整產業鏈、積累的尖端技術,尤其日本在半導體材料和設備上取得的飛躍性成就,成了目前其與中國合作的重要前提與基礎。

「今後是日本的時代」

回望80年代,半導體是日本最被看好的新興產業之一。中村從大學工學部畢業時,便違背了父親和爺爺讓他進入傳統名企神戶製鋼的意願。「鋼鐵已經是過時的產業,我要去做更有魅力的新東西。」中村在他的中國辦公室告訴端傳媒。他去了神奈川縣的一家半導體公司,一幹就是三十餘年。

日本半導體的興盛,以及戰後經濟的繁榮,讓幾代日本人重拾自信,意氣風發。

中村回憶:「70年代進入公司的前輩們一心想著如何超越美國,我們這些年輕人則熱衷研發新器件、新工藝,提高成品率和可靠性,幾乎到了廢寢忘食的地步。」

NHK曾製作6集紀錄片《電子立國·日本自述傳》。一位日本半導體工程師流露了相似的情緒:「每次芯片tape out的兩三個月,心裏非常不安,睡不好。隨時都在想會不會出問題……芯片回來,第一次按下重啟鍵,心裏緊張到了極點,鬆開按鍵,就是去往天堂和地獄的一瞬間。(如果)邏輯分析儀數字混亂,心情就瞬間落入地獄,沒人願意說話;如果一切正常,人就像到了天堂,仿佛整個世界都在圍繞自己旋轉,就像我是世界之王。」

日本半導體產業的快速崛起,也受益於市場上對消費電子產品的巨大需求。從50年代到70年代,以彩電、空調和汽車為代表的「新三大神器」替代了冰箱、洗衣機和黑白電視機。到了90年代,最早一批「平成廢宅」已經快樂地沈浸在電腦遊戲的世界中。

日本前大藏省(2001年後改名並拆分為財務省和金融廳)官僚、經濟學家野口悠紀雄在《戰後日本經濟史》中回憶,從70年代起,世界上對日本感興趣的不只是投資者了。他在美國各大城市介紹日本經濟情況,會場總是座無虛席。發達國家的年輕人中不乏認為「今後是日本的時代」,紛紛開始學習日語,希望進入日本公司。

1989年,陳同正是在這種氛圍中來到日本的。從南京工學院(後更名為東南大學)畢業後,他被分配到南京無線電廠做技術員。在東京,陳同進入了一家半導體測試公司,首次接觸到燒機測試(burn in)技術。

陳同給端傳媒舉了個例子,半導體產品有初期不良的問題,他所在的公司正是針對初期不良做檢測工作。就像人壓力大容易生病,提高半導體的電壓,改變環境溫度等,讓半導體產品內可能有的故障提前出現。他半開玩笑地說:「(我們)通過這些手段給產品分檔次。抗壓最好的用在宇宙飛船上,次之用在軍事上,之後可能是航空,再往下可以用在汽車工業。最一般的,就送去秋葉原了。」

「當時中國完全沒有這種技術。中國連半導體都不生產,怎麼可能做半導體檢測呢?」 陳同說。他在這家半導體企業工作了二十年,直到爆發「雷曼兄弟」事件。2009年,他響應公司的中高年退休計劃,離開了半導體檢測行業。

以威脅國家安全的名義

如今,在紹興半導體產業園,茶餘飯後,有時加藤會和中村、山田一起「緬懷」日本半導體昔日的輝煌。進入中美貿易摩擦的第4年,他們還嗅出幾分與30多年前日美半導體貿易摩擦的相似之處。

1985年,日本半導體企業迎來了高光時刻,卻成了美國企業的集體噩夢。

64K DRAM的價格由前一年的3美元暴跌至0.75美元;256K DRAM則由31美元跌至3美元。價格戰打響後,日本企業在政府的支持下將價格壓得更低,搶先占領市場。

這年,NEC的銷售額超越了行業老大美國德州儀器(Texas Instruments)。而美國半導體行業在這年失去了約4萬個工作崗位,國內5家規模最大的半導體公司上一年還盈利13億美元,轉眼就在這年損失近3.43億。英特爾和國家半導體(National Semiconductor)被迫宣布撤出DRAM市場。

「我們正在與日本開戰——不是用武器和彈藥,而是在打一場技術、生產力和質量的經濟戰。」

美國仙童半導體(Fairchild Semiconductor)也未能倖免。這是家傳奇公司,更是矽谷未來成長的基石。1957年,「晶體管之父」、諾貝爾物理學獎得主威廉·肖克利(William Shockley)創立了它。如今在矽谷,由仙童衍生出來的公司達近百家。

1987年,富士通打算用2億美元收購陷入財務困境的仙童半導體。據當年《洛杉磯時報》的報道,這本是一次商業上的友好合作。仙童半導體的高層親自前往日本尋找「救命稻草」;而富士通則經過對方的一番遊說才決定參與競標。

然而,收購引發了美國半導體業界的強烈不安。仙童半導體前CEO、後創立LSI公司(LSI Corporation)的威爾弗雷德·科里根(Wilfred Corrigan)預言,它必將引發多米諾效應。國家半導體公司的時任CEO查爾斯·斯波克(Charles Sporck)則宣布:「我們正在與日本開戰——不是用武器和彈藥,而是在打一場技術、生產力和質量的經濟戰。」

去年8月,特朗普政府試圖迫使字節跳動出售 TikTok在美國的業務時,CEO張一鳴在內部信中多次提及,雖然公司積極配合美國外資投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)調查,仍屢屢受阻。這個在中美貿易戰中頻頻出手的機構,首次以威脅國家安全名義找上的外國公司,就是欲收購仙童半導體的富士通。

當年,美國貿易副代表麥克·史密斯(Mike Smith)在該委員會的辯論中稱,國家安全不僅僅是轟炸機、彈藥和導彈的儲備量,經濟安全同樣至關重要。「如果我們沒法自己造半導體,就無法成為世界強國。」

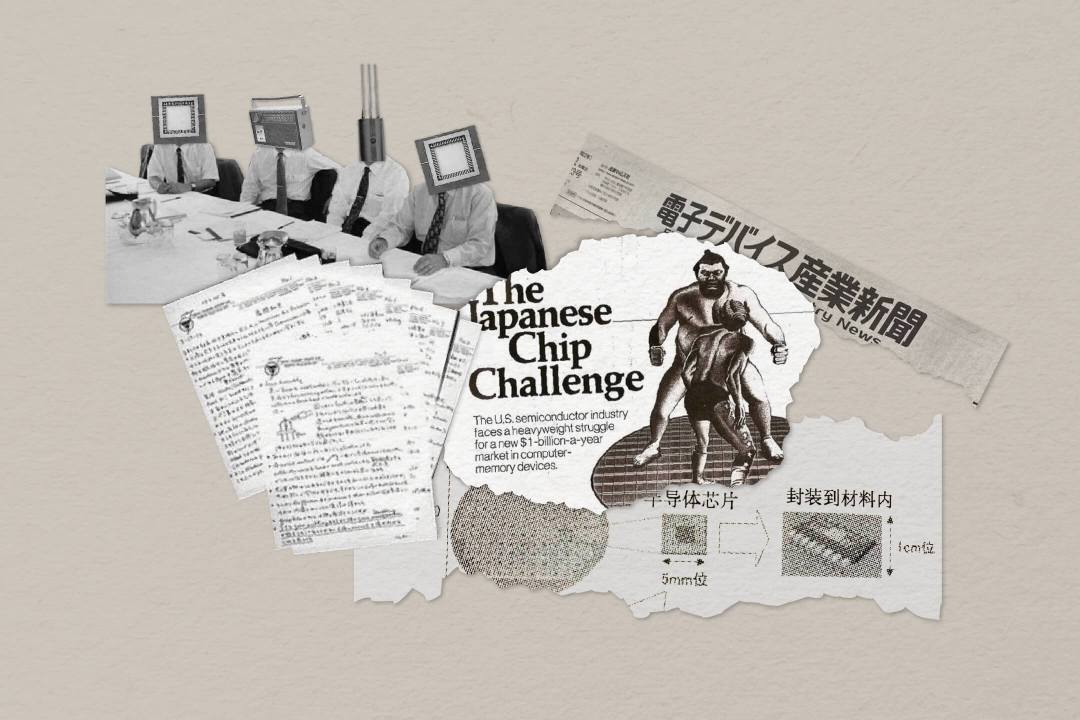

美國媒體則在更早就對日本半導體產生警惕。1981年3月,《財富》雜誌為《日本半導體的威脅》一文所配的插畫中,日本相撲選手站在模仿矽晶的擂台上,與美國選手怒目對視。1983年,《商業周刊》也發表題為《芯片戰爭·日本威脅》的文章。1987年的一張老照片中,五位美國議員在國會大廈門口掄起大錘,砸毀了一台東芝的收音機。

1987年3月,富士通在各方壓力下宣布放棄收購仙童半導體。當月17日,《日本經濟新聞》刊發文章《富士通不希望導致問題政治化》。

直到十多年後,時任富士通社長山本卓真仍耿耿於懷:「為什麽法國公司可以收購(編者註:法國的斯倫貝謝Schlumberger曾於1979年收購仙童半導體),日本公司就不行?這種不公平待遇應該跟美國說清楚。對於這種沒道理的反對,就這樣忍氣吞聲,(讓我)至今無法原諒自己。」

《洛杉磯時報》更一針見血地指出,曾經叱詫風雲的仙童半導體淪為了美日貿易摩擦中的一枚棋子,折射的是背後的種種擔憂——對企業生存的擔憂,對國家安全的擔憂,對經濟的擔憂,對日本不可信任的巨大擔憂。

「誠聘能用英文吵架的日本男士」

為了解決和美國在半導體領域的摩擦,日本在1986年9月與美國簽署《第一次日美半導體貿易協定》,限制向美國出口半導體產品。1991年6月,雙方再次簽署新的五年協定,這次美方希望外國半導體產品在日本的市場份額能達到20%。

1996年伊始,《第二次日美半導體貿易協定》即將到期,兩國必須展開新的談判。時任美國總統比爾·克林頓和時任日本首相橋本龍太郎將談判的時限定在7月底。這個日子也成了日方談判團團長牧本次生的「懸頂之劍」。

25年後,牧本向端傳媒講述了親自參與談判的經歷。

談判在1996年共進行了五次。2月23日和4月26日在美國夏威夷;6月24日為電話會議;7月20日和7月29日在加拿大溫哥華。

「從清晨到中午,從中午到晚上,時間不停過去,談判仍不見結束的可能。臨近深夜,大家都非常疲憊。」牧本次生記得,直到8月1日清晨,雙方才結束大部分討論。等文書整理完畢,已經是8月2日。

「忘記是我們還是美方,有位代表提議將時間記錄為7月33日。」牧本形容,這仿佛「讓時間靜止了」,既沒有打破「7月底」的時限,也緩和了緊張氣氛。後來,美國半導體行業協會(Semiconductor Industry Association)為第一次 「世界半導體理事會(WSC)」製作的紀念T恤上,就印了一行字:「溫哥華最終談判 July 33」。

雙方最大的爭論點在政府是否要插手干預?美國向日本政府施壓,不僅要批準更多外國公司進入日本市場,還要求設立半導體國際交流中心支援其銷售。日方態度堅決,認為政府干預無法真正解決市場經濟的矛盾。美方的態度則更加強硬,「說這樣談下去根本沒有意義,乾脆全員退席」,牧本次生透露。

在具體用詞上,雙方也互不相讓。

日本主張在「半導體理事會」( Semiconductor Council)的名字前面加上「世界」一詞,但美國不同意。

一名美方代表說:「世界上有『World』一詞的機構太多,但該決定的事還是決定不了。」日方代表則反駁:「那美國人不是對世界棒球系列賽很狂熱嗎?」這一輪,日本勝出。該機構最終被命名為「世界半導體理事會」。

盡管如此,十多年來的日美半導體摩擦以滿足美國的大部分要求而告終。一位了解多年談判過程的官員稱,這是他「一生最大的侮辱」。有接近日本經濟產業省的人士向端傳媒轉述他的話:「(美方)態度蠻橫惡劣,甚至還以政客的醜聞作為要挾。」

為此,索尼國際貿易部在東京的一家報紙刊登了一條非同尋常的招聘廣告:「誠聘年齡不超過30歲、能用英文吵架的日本男士。」

如今,日美半導體摩擦的硝煙早已散退,觀照當下的中美貿易戰,牧本認為「完全是另外一回事」:當年日美發生摩擦,是因為日本產品所占市場份額超出了美國,讓美國有了危機感。到了中美貿易摩擦,「美國是希望在中國的半導體產業崛起之前,就出手壓制。」

「如何製作」還是「製作什麽」

日本工程師山田向端傳媒回憶:「90年代,我和同事們每天只想著下一個設備會是什麽,新產品什麽時候推出。我也關注到市面上的存儲器越來越多,日本的市場行情似乎不是很好,但始終對日本半導體重振很有信心。」

《第一次日美半導體貿易協定》簽署後,1986年至1989年,NEC、日立和東芝仍連續三年蟬聯世界半導體公司前三甲。但到了1995年,英特爾已經一舉取代NEC成為新的行業領軍者,韓國的三星和現代也擠進了前十名的榜單。

「1986年的日美半導體協定並非日本半導體產業衰退的主要原因。」反思那段歷史,東京大學教授丸山知雄如此認為:「其實協定內容對日本相當寬鬆,目的之一是將外國生產的集成電路在日本的市場份額提高到20%。那麽反過來說,日本企業還能保持80%的國內市場」。

「日本的半導體很像卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)成為CEO之前的日產汽車(編者註:戈恩已於2018年因經濟犯罪被解除職務)。當時的日產汽車是個『技術宅』公司,由於技術和品質過剩在1990年末瀕臨破產。」日本半導體行業的資深人士湯之上隆打了這樣的比方。

牧本次生向端傳媒坦言:輕視市場,對技術戰略的誤判,選擇不合適的商業模式,以及不夠及時的經營判斷等因素,才是日本半導體產業衰退的原因。

日本最重要的半導體公司從設計開發、晶圓製造、組裝、測試、銷售等關鍵環節都可以在本公司內部完成。其弱點在於,必須使用本公司的晶圓廠,製造必須優先考慮本公司的設計。而90年代全球半導體企業分工模式逐漸形成。引領這一新動向的正是台灣的台積電(TSMC),這家公司只專注優勢明顯的製造環節,其他則外包給別的公司。

接受端傳媒采訪時,牧本次生轉述了一位業內好友、一家世界級規模日企老板的話:「日本製造業沒有失去它的實力和精神。我們公司在世界各地都有工廠,日本製造的產品依然是最優秀的。不是日本製造業的精神跟不上速度,而是半導體產業需要回答兩個非常重要的問題:『如何製作?』以及『製作什麽?』」。

牧本的友人認為,日本公司在「如何製作」上投入了過多精力,在「製作什麽」上的思考卻不充分,「沒能平衡好製造能力和營銷能力」。

進入90年代,日本的半導體產業大勢已去。可沉浸在輝煌年代的日本半導體人,卻遲遲感受不到危機來襲。

中村大學畢業進入半導體公司之際,恰處於第二次日美半導體協定談判階段。可如此關乎產業「生死」的大事,在公司中幾乎不曾有人討論過。他如此回憶:「這是政府才能決定的事,好像消息被自動屏蔽了一樣。我直到2000年以後才感受到日本半導體的衰落。」

1999年12月,日立和NEC合資成立爾必達公司,做最後一搏。日本媒體興奮地報道,「擁有強大新技術研發能力的日立」和「擁有強大生產技術能力的NEC」終於合二為一。

可爾必達不僅沒能再現輝煌,更在2012年2月因負債4480億日元申請破產保護,次年被美國的美光科技(Micron Technology)收購。至此,曾站上世界巔峰的DRAM製造商,從日本消失了。

「赤字的『犯人』就是半導體」

進入90年代,周末由日本往返韓國的航班上,經常可以見到日本的半導體工程師。這是日本半導體人的第一次海外「試水」。

中村的同事們在每周五晚飛去韓國,周日回來。「因為沒有辭掉日本大公司的職務,只能周末去『打工』,在韓國指導研發半導體。」中村回憶,這在公司屬於「秘密行動」,同事之間從來不會相互過問。

「搶人」的不止三星、LG這樣的大公司,許多中小企業也積極與日本半導體人「交流」。這一現象後被日本媒體曝光,抨擊國內半導體工程師的行為或將危害本國產業。

另一方面,80年代末從中國來到日本、進入半導體檢測公司的陳同發現,公司的大客戶在慢慢從國內的三菱、松下轉向韓國公司。他向端傳媒回憶,韓國公司得到國家支持,1997-98年間在日本大肆購買半導體設備,直接拆解、山寨日本產品。在韓國做設備使用培訓時,陳同在工廠親眼看過日本設備旁邊就放著韓國製造的如出一轍的機器,「他們有時甚至拿著山寨電路板找我們修」。

與之形成鮮明對比的是,日本國內的半導體產業急轉直下。

2001年,曾參與超LSI的五家公司日立、東芝、三菱、NEC和富士通的總利潤赤字高達4920億日元,與各公司半導體部門的總赤字金額5038億日元相當。

那時,牧本次生已經退下第一線,他從一位半導體經營者處聽說,「打仗的時候有『國賊』的說法,而我們現在都被指責為『社賊』(編者註:「公司」的日文為「會社」)。」

2002年5月,各家綜合性電子公司的股東大會前夕,日本媒體大肆報道半導體部門業績慘淡,「我們公司赤字的『犯人』就是半導體」的說法流傳開來,業內人士普遍覺得很丟臉。

彼時,牧本次生受邀前往摩洛哥參加一場半導體的國際會議。往返摩洛哥的航班上,他都在琢磨有什麽辦法能給國內的半導體打打氣,於是一口氣寫成了《加油!日本半導體》這首歌。但歌寫成了,卻無人問津。

到了2005年3月10日,牧本次生受邀出席瑞薩電子公司(Renesas Electronics Corporation)的半導體技術者論壇。發言到最後,他又提到《加油!日本半導體》這首歌。演講後的聚餐上,它成為大家的話題。許多人表示,「不知為什麽總覺得聽起來有種悲壯的氣氛……」

在中國繼續製造半導體

日本人加藤來中國已經第二十個年頭。

受日美半導體協定影響,他當年供職的三菱化學將濺射靶材事業部賣給了美國公司。但加藤認為美日文化難以契合,最終促成了他辭職。

「那家美國公司雖然收購了我們的部門,他們的產品在日本卻很難賣。」加藤解釋,美國不是從客戶的角度出發,而是抱著自己生產產品讓客戶用的心態。美國公司會對客戶說,「請用這個」;而日本則會為了迎合客戶,生產出性能完全不同的產品。

「日本和美國在半導體設備、材料上都很強,幾乎沒有創業機會。 而中國的市場很大,半導體的原材料又豐富,是未來發展的方向。」他又不禁惋惜,「日本的半導體公司如果早點來中國就好了,他們的判斷太慢了。」

加藤創立的公司做半導體材料起家,在中國製造成本較低的產品,90%以上都是日本客戶。他告訴端傳媒,目前供應鏈上的原材料尚未受到中美貿易戰的影響。一方面由於利潤過低,日本工廠很難在國內完成所有生產;另一方面,中國還不掌握最尖端的技術,正是加藤眼中「比較好的投資機會」。

根據智能芯片行業垂直自媒體AI芯天下的報道,芯片生產所需的19種必備材料中,日本在矽晶圓、合成半導體晶圓、光罩等14種重要材料上均占據超過50%的份額;必備的26種半導體設備中,日本企業在10種設備所占的市場份額超過50%,尤其在清洗設備、氧化爐等重要前端設備更是幾乎壟斷市場。

華為、中芯國際都是日本半導體設備和材料的重要買家。美國宣布進一步封鎖華為後,去年10月還傳出了華為希望與尼康、佳能合作研發高端光刻機的消息。

如今,擔任紫光集團高級副總裁,負責拓展日本市場業務的正是爾必達的前社長阪本幸雄。

原本年事已高的阪本並不想接下中國拋來的這根橄欖枝。他告訴《日本經濟新聞》,「中國方面非常熱情,總理李克強還親自讓人轉告『拜托您了』」。

一年後的2020年8月,紫光集團對外宣布成功自主研發了8GB DDR4內存芯片,以及128層3D NAND。

中日之間的「聯手」或已引起美國警惕。前日本經產省大臣甘利明以5G為例稱:「美國要求同盟國協作完成供應鏈,日本也必須步調一致。哪怕只有一個芯片,也可能成為間諜芯片。」

關於這場貿易戰與當年美日半導體摩擦之間的差異,加藤對端傳媒坦言,「沒什麽相似的地方」,「日本對美國的要求就是『好的,好的』,只有聽的份。但中美(貿易戰)不一樣,中國是自己怎麽也要做點什麽」。

2016年,曾與中國友人合作的加藤開始獨立在中國創業。他會選擇紹興,並不意外。根據紹興市《關於加快集成電路產業人才引進培養的暫行辦法》的通知:(符合條件的人才)可以享受分房、子女就業、就醫的便利,以及安家補貼等。加藤的公司如果要購買設備,還可以享受消費稅暫緩征收等優惠政策。

在中國待久了,加藤說得一口流利的普通話,還能聽懂方言。他認為,這是在中國創業的必備技能。去年,他在1公里之內的另一個產業園建設了更大的廠房;今年過完新年,又招攬了兩位外國工程師,一人來自台灣,一人來自韓國。

到了紹興產業園的午餐時間,山田選了一盒有「無辣」標記的盒飯,又拿起一個月前的日本《電子機械產業新聞》讀起來。這裏的日本工程師每天的生活頗單調,公寓和公司兩點一線。附近沒有太可口的日本料理店或居酒屋,他們總想趁著去上海出差吃一頓地道的日料。

讓加藤煩心的則是不容易招中國員工。生產半導體產品尤其需要嚴格的管理,在中國卻很難找到像日本這麽嚴謹的員工。他只得尋找,培訓,淘汰,再尋找。招來的中國員工大多畢業於很好的大學,只是少不了中村和山田費心,必須一點點從半導體的專業術語教起。

中村還在習慣中國的辦公環境,直呼「早上不打招呼沒法開始一天的工作」。山田已經在適應和老板加藤去應酬。他明白中國的「國情」:「小公司只有和當地政府搞好關系,才能有好的機會發展下去。想要絕對公平的競爭是不可能的,這就是中國的文化」。

遠在日本的牧本次生,如今多了閑暇時光打高爾夫球。

2003年,他趁日立半導體一位外派高層退休回國之際,組織了一次高爾夫聯誼會,逐漸聚集起一批日本半導體「黎明期」的日立半導體人,成立了「蟬的輪會」。

每年,「蟬的輪會」舉辦兩次高爾夫聯誼,還有新年會,秋季活動等。最初成員只有十幾人,現在已經超過130人,都是「日立半導體苦樂與共的戰友們」。每次新年會的最後,一群老人都聚在一起唱當年牧本寫的《加油!日本半導體》。牧本後來修改了歌詞,如今這首歌改名為《太陽仍會升起的半導體》,基調也明快了許多。

牧本次生也密切關注著中國半導體產業的發展。他寄望中國的眼光放得更開,著眼全球合作。「不僅美國,日本、韓國、台灣、荷蘭、比利時和英國都是十分重要的存在。想在中國國內實現一切是不可能的。」牧本說,「搞清楚自己國家的半導體產業在整體生態上處於什麽位置非常關鍵。」

應受訪者要求,陳同、加藤、中村、山田為化名。

本文特約編輯徐臻。

端傳媒實習記者小島芝竹對此文亦有貢獻。

我之前看过很多有关战后日本复苏时期记录各行各业的纪录片,每一部影片中无不弥漫着一种极度自卑的情绪。说实话,这种自卑情绪非常的别扭和不自然,因为这背后隐藏着仇恨的情绪。我也因此一点也不奇怪日后日本的泡沫经济和那段时期与美国签订的一系列协议了,前者可以解释为自卑情绪得到释放后引发的狂热和不理性,后者可以解释为对美国黑船事件的一种报复。

当年殖民主义的阴影至今仍旧挥之不去,尽管曾经支持殖民主义和被殖民过的人现在都早已死去,但是被殖民者的后代仍旧不愿意忘记这份仇恨——这其中有像日本一样是真的不愿忘记的,也有像中国一样是统治者为了树立共同敌人来维持统治合法性而故意煽动的。我并不打算为殖民者当年的罪行辩护,也不打算评论他们日后是否都进行了足够的赎罪行为,但是对于现在中国和日本国内所存在的这些仇恨我是不可能视而不见的。这或许才是实现和平的最大障碍。

苏联不倒那才是人类的不幸,人们很清楚这一点,却总是好像要为苏联辩护一样,还在重复太祖那套「敌人的敌人就是朋友」这种仇恨逻辑,却反过来指控别人在「恨国」。这是长期对于「人」的漠视所导致的,对于共产主义者来说,人只是工具而不是目的,只有「国家」、「社会」这种集体才是目的。只要自己的集体比别人的集体好,不管里面的「人」过得再差都要拍手叫好,毕竟人只是工具嘛。

说到底日美的这场半导体贸易战到底是谁先打响的呢?文章里也写了,当初日本向美国倾销半导体是有日本政府在背后支持的吧,这与凭举国之力只为了破坏他国的半导体市场有什么区别呢?更何况这还是一个与国家安全有关的产业,美国更加没有理由坐视不理了。同样文中也提到了,很多日本人一开始就是带着一种自卑的民族主义情绪,盯着美国为目标投身这一行业,就是想要超越美国。这并不是一种健康的心态,倒不如说这才是万恶之源,之后故意压低价格倾销的行为很难说不是带有情绪在里面的。而这也同样与现在中国的情况非常相似。

原來敲幾行代碼就可以大言不慚的說自己是對此攸關的「科技從業者」,有夠好笑。

端什么时候能改善一下评论功能?建议楼下两人私聊对骂…

哦順帶一提

碼農用的碼通通都是外國貨,遠至java, C, C++到python, Julia, node. js, Pearl, Ruby... 要是種族主義真的要帶進來,首先就先把那些碼通通毀滅才對。

日本人在自己身上找问题,中国人在美国人身上找问题。这位记者总结委婉,差点儿没抓住;还好有一位忽悠人士的点评给点了睛。

一个不准备受教的人是不可能被教会的。对牛弹琴,莫过于此。

"昂格魯薩克遜“如何如何....假如你那麼在乎種族對抗的話,那你已經輸了,這個世界的工商業,科學通用語言是英文,現代微積分是歐洲白人發明的,牛頓是“昂格魯薩克遜“。科學的世界是多麽深邃美麗,鑽那個種族主義的牛角尖幹什麼?有病。

嘩,忙到飛起,發現又有人同親共分子浪費口水。玩揭露?大忽悠我留底你個豐功偉績給大家,讓大家看下親共分子的可憎面目

https://theinitium.com/roundtable/20210323-roundtable-hk-National-Security-Education/

請移步本回答Minagi朋友評論,就可以見到下方戰略大忽悠的質素?比粗口,你比得過糞坑茅厠未啊?

大家各有立場可以理解,但有論點就好好闡述吧,沒必要給對方貼標籤。隨意定義別人有助討論嗎?網路罵戰我在臉書和 YouTube 看得夠多了,這些情緒化的爭執一點意義都沒有,要是真想罵人,請稍移玉步至其他平台。

很好的题材,但还嫌不够。很想了解半导体到底是什么、芯片行业到底怎么回事、中国芯片行业什么情况、世界芯片行业的科技和商业史……但似乎中文世界找不到一本关于这个主题的好书。求推荐。

編者註:「公司」的日文為「會社」——日文是“会社”,不是“會社”

@weber 光有資金是沒用的,從這篇文中日本半導體產業崛起的過程中通產省的角色可以看到,政府不光是給錢,還組織協調國內企業發展超LSI。同樣地,TSMC的成立也是由政府研究機構工研院的工程師脫離政府成立。日本和台灣在DRAM產業上的先後興起與衰落與DRAM生產缺乏技術壁壘所導致。但面對三星財閥,日本和台灣企業沒有足夠資金支撐這股研發競賽。兩兆雙星計畫背後沒有技術支撐,所以走不下去。

端什么时候出个屏蔽关键字/用户功能,实在不想在评论区看到出口成脏的

若就DRAM產業來看,也是台灣『兩兆雙星』計畫裡投入大量資金試圖攻城掠地的領域。

日本企業除非願意不惜血本去支持,否則在二十一世紀的前十年就注定要被洗出場。

後來上端看到滿嘴什麼「陽具抽爛你的顴骨」、「民族的大義」、「盎格魯撒克遜和中華民族的對峙」的評論就會跳過了。希望中國端友不要覺得怎麼發表意見就變成小粉紅。在牆外反駁別人的觀點或文章都是很歡迎的、甚至言之有理是會被尊重的,但言論自由的底線是不可以涉及人身攻擊。這種民族主義衝腦的小粉紅們對大局不會有改變,大局是被更深謀遠慮的人把持。戰場不在此處

小粉紅智商低在於腦子里只有民族 沒有現實。發生什麼事情就馬上把美國,盎格魯撒克遜往上套。就好像「戰略大忽悠」第一個留言。完全無視現實,也不聽其他人,甚至是自己人的觀點。這樣還不是無腦小粉紅?

日本因为政治输了经济 這句話本身就是錯的。我和Madlex都是批評這句話。廣場協議和日美貿易戰無疑是對日本經濟造成打擊,但是說因為這個原因是造成日本經濟泡沫爆破的最大 甚至是最主要的原因。這顯然是違背事實的。這一點跟是否親中共無關。即使是牆內的知乎都是這樣認為的。

蘇聯因為經濟而輸了政治也是不對的,蘇聯在1991年決定國家前途的公投里,有6個加盟共和國抵制。這六個加盟共和國的離心傾向主要是因為蘇聯的民族政策。蘇聯的崩潰即使從中共的觀點(參考中央黨史和文獻研究院),單獨的經濟因素也不是解體的原因。蘇聯後期經濟上的困境也是因為其斯大林體制所導致的。

@戰略大忽悠 就是拿著兩套鍵政界流傳的都市傳說當真理瞎顯擺。被打臉了除了扣人家港獨,收了美國錢以外什麼也說不出來。只會罵生殖器。連半導體產業和IT產業都分不清,敲兩行代碼就在那裡裝業內人士。鍵盤造芯片真是讓人笑掉大牙。

日本半导体衰落有一千个原因,我指出其中一个,也没有否认另一个,某些人就觉得这是小粉红智商低?EricChan 自己说的话前后不一致,对着只言片语疯狂跳脚,扭曲别人说话,事后假装中立客观,真是奇葩

某些人扭曲事实的能力太强了,我再次po一下我一开始的原文“上个世纪面对盎格鲁撒克逊北美匪帮,苏联因为经济输了政治,日本因为政治输了经济,中国政治能力和经济能力都有,若是我们输了,美国将会为所欲为。”

ericchan强行把这一段话解读为小粉红!?解读为我只看得到美国人奸诈诡谲?解读为我意淫中国完美?他所有的对我的指责都说针对这一段话的,真是滑天下之大稽

我骂港独你就不玩了,看来你真的也是个港独吧。

@戰略大忽悠 我沒打算 要改變你的看法,甚至中國如果有更多人跟你有一樣的想法我更高興。如果中共政權的組成都是像你這樣的小粉紅。中共倒台的日子想必會更快些。

@戰略大忽悠 原來滿嘴髒話是你好好說法的方式啊。那我還真是不奉陪了,你自己跟自己玩。

因為這篇文章講到了很多日本半導體衰落的原因,甚至是指出日本半導體產業衰落,日美貿易戰不是最關鍵的原因的觀點。結果小粉紅只看到美國在貿易戰中是如何強勢如何奸詐。這不是捨本逐末,活該被罵嗎?如果因為仇美的民族主義,又怎麼會對一個這篇文章,日本專家研究學者乃至中國半導體產業領袖都認同的一個結論(日本半導體產業衰落最重要的原因不是日美貿易戰,日本半導體發展的過程中自身有很多問題)視為是「被美國人收買」,「看不得美國人被罵所以氣得跳腳」

順帶一提,這個知乎問答里有很多你口中的 有組織的 被收買的人。你記得要把裏面每一個問答都舉報了啊。https://www.zhihu.com/question/23411520

@EricChan 我可以郑重地告诉你,我就是从业者,我写的代码行数比你在端传媒写的字数都多,科技战对你来讲是坐山观虎斗,对我来说是一场漫长的战争,我会有我的立场,那些狗屁倒灶的港独我向来不吝用中文里最肮脏的词语指教。

如果你一开始就好好说话,我也不会随意指责别人是美国雇佣的写手。我也郑重警告,不要把你幻想的观点强加给我。

我哪里说了美国人蠢所以中国人聪明?哪里说了你臆想出来的那些观点?

我贴一下原话“上个世纪面对盎格鲁撒克逊北美匪帮,苏联因为经济输了政治,日本因为政治输了经济,中国政治能力和经济能力都有,若是我们输了,美国将会为所欲为。”

就因为我这句话某些人就气得跳脚,我有说日本就一定会成为世界第一么?我有说中国一定要走日本的道路么?都是有人脑补的吧

事實上小粉紅除了用「都是收了拜登的錢」「都是外國勢力有組織煽動的」來處理自己的認知失調以外,還會做些什麼?又能做些什麼?

@戰略大忽悠 事實上就是小粉紅看到了美國 盎格魯撒克遜就戰略高潮。覺得美國的道德敗壞就代表中國的道德是怎樣高潔。美國人愚蠢就代表中國人有智慧。所以才看不得任何沒有批評美國的聲音,不是嗎?文章里又不是沒有提到日美貿易戰對日本半導體的衝擊沒有部分業內人士描述的這麼誇張的論點。你除了一再強調美國在過程中如何奸詐如何不講廉恥,然後呢?跟貿易戰最終內容對產業的衝擊又有什麼關係?

你這種只會扣帽子和罵髒話的人,小粉紅就是這個素質?只會除了民族和屁股。就什麼也不會了嗎?事實上中國半導體行業也不是像日本一樣單純地在追求已有產品品類在價格和產品素質上的優勢,而是通過5G這個新概念引領著市場的趨勢,沒有像日本人一樣錯過半導體產業發展的新趨勢,結果錯過圖形處理器發展的機遇。華為採取不上市的做法也避免了像日本半導體企業下半導體長期發展與財務業績之間的矛盾。 事實上大陸半導體行業的領袖已經把問題看得很清楚,日本半導體企業的失敗絕非只是貿易戰這麼簡單,只有小粉紅還在那裡圍在那裡嚷嚷該死的美國人,該死的盎格魯匪幫。拜託,蠢得從來只有你們。別拉上中共。

哦?现在有人开始好好说话了,刚才谁在说我虚空输出?是谁看我骂了美国就在那生气来着?

哈哈,以前觉得大家观点不同,但是也都恳切地看看,现在看来某些人明显是有组织的,无论你们是美国台湾雇佣的还是真的脑子有病,我以后就当你们说话放屁,并且会在一切场合积极揭露你们的真面目。

这么一想,世界豁然开朗呀,任何一个可能有助于爱国人士的话题下 erichan 和madlex 总是一唱一和,疯狂进行输出,原来都是有团伙的。

沒人否認美國在打壓日本半導體發展啊。也沒人在肯定美國的行為啊。用回大雄與胖虎的比喻,日本人是在認為如果不是胖虎在欺負他,我大雄就能出人頭地打敗出木杉成為全班第一,這個論述不是有問題嗎?

公知@EricChan 和 港独@madlex 在这个问题下的回应实在是太诡异了,文章明明白白地说了美国对日本的打压,这两位竟然还在疯狂地为美国辩护,已经超出了正常人的思想范畴。

我十分怀疑这两个人是美国国家民主基金会的雇佣的职业评论员,专门负责在端传媒下面散播反华言论。说白了我能理解大家立场不同,但是脑子歪成这样,真的让我怀疑两位的真实动机。

野比大雄成绩差也许不是因为胖虎欺负他,而是因为自己笨且懒,难道野比大雄就该被胖虎欺负了? 楼下诸位的言论真的是非常恐怖啊。

当美日半导体协议开始的那一刻日本的仆从国属性就暴露无遗了,因为他们已经没有任何与美国平等竞争的资格了,美国官员可以肆意曝光日本官员的丑闻,日本官员有能力这样回击么?

上世纪80年代美国对日本的敌意是昭然若揭的,一帮白人附庸还在那一板一眼地辩解一些无所谓的东西,真是让人看了就气愤。

美国人是如何系统性地全面控制日本官僚的,知乎有一篇好文,我建议各位好好看看这篇文章。

https://www.zhihu.com/answer/487146369

有接近日本经济产业省的人士向端传媒转述他的话:“(美方)态度蛮横恶劣,甚至还以政客的丑闻作为要挟。”

这句话仔细想想,真的是让人不寒而栗。无论日本半导体的衰落是因为谁,美国并没有有公平的方式去和日本人竞争,我骂一句盎格鲁撒克逊匪帮怎么了?

某些恨国党那么热爱你的美国爸爸,北美印第安人同意么?

我覺得這篇文章有一點很關鍵的內容沒有談及,那就是日美貿易戰對於日本半導體產業的對於日本半導體產業直接的影響是什麼?是因為日本在這場貿易戰落敗之後市場和銷量被限制?是因為這場貿易戰之後日本企業的技術優勢不再?還是因為這場貿易戰之後日本半導體產品的成本優勢不再?這一點是需要好好地去表述。因為這才是關於日美貿易戰的前線,而不是雙方官員在背後如何應對的花絮。

如果我們回顧過去30年全球半導體企業營收的排名。日本半導體產業是否在1996年日美半導體貿易協定之後就即刻跳水式下跌?似乎並不是。知道1991年,nec半導體和東芝半導體依然是行業前二,全球半導體企業前10名中有6家是日本企業,值得注意的是當年收入最高的nec半導體行業營收4774百萬美元,而排第三的英特爾收入為4019百萬美元。轉眼間到了1992年,英特爾的營收便超越nec升上第一位,收入大增25%達到5091百萬美元,再過了兩年到了1994年,英特爾營收便幾乎翻翻到達10099百萬美元,再過4年,英特爾營收達到22784百萬美元,而同年nec的營收只是8135百萬美元。我們回顧科技史,這段期間正是intel的奔騰處理器在市場上大展身手的時間(當然94年還發生過cpu出bug要召回的時間)在同一段時間中,日本半導體企業在做些什麼?角色又是什麼?

intel因為被日本半導體企業擠出存儲器市場之後,當時的總裁安迪葛洛夫計畫將公司轉型開發cpu。日本的半導體企業為什麼沒有在微處理器市場上加入戰場?假若說x86處理器受限制於intel的授權。那麼2000年左右各家混戰的圖形處理器市場加入戰鬥,從中分一杯羹?再後來與韓國半導體企業的競爭?如果說日本與美國因為政治形勢不得不低頭,那麼跟韓國的半導體企業競爭為何還是輸得一敗塗地?

如果不能很好地回答上述問題,就將日本半導體的衰落歸因於日美貿易戰,等同於將二戰美日太平洋海戰中日本的落敗歸因於日本情報工作差劣/沒能開發出原子彈/沒有石油等等一系列日本右翼自我反思得出的敗因一樣,是在自欺欺人。而後人把這套自欺欺人的故事當作是金科玉律,則只會重蹈覆轍。

如何製作還是製作什麽,這一段日本半導體衰弱的主要原因,親共分子是假裝看不到的。正如成日以廣場協議打飛機,卻不明白對炒賣的追逐才是日本泡沫的根源。正常人的歷史,與親共分子虛浮的歷史,分別即在於此。

文章都寫得這麼清楚明白了,小粉紅還是只會盯著盎格魯撒克遜這個名詞虛空輸出。

苏俄的失败是自己的经济结构与政治集权化的综合后果,苏共主导的国际共运对于知识与自由技术创新的阻碍是它一直没办法避开的政治哲学与行政体系问题,不存在什么匪帮,如果非要有匪,那国际共运对于整个自由贸易的国家化妨碍也是前所未有的

能学到日本老资格技术人员的经验是非常难得的机会,要向日本的前辈学习。

上个世纪面对盎格鲁撒克逊北美匪帮,苏联因为经济输了政治,日本因为政治输了经济,中国政治能力和经济能力都有,若是我们输了,美国将会为所欲为。