2014年5月,中共中央「新疆工作座談會」提出,各民族要「像石榴籽那樣緊緊抱在一起」,石榴這種寓意「多子多福」的吉祥物,開始被廣泛用於北京的民族議程宣傳,代表了北京「中華民族共同體」國族建設的長期目標與願景。

然而,2019年出版的《新疆班和維吾爾身份變遷》的作者Timothy Grose提出了「石榴」隱喻的問題所在:「用石榴來象徵民族團結只在特定的情況下具有說服力,即石榴籽被緊緊包裹在堅韌的外皮之中;可一旦打開,紅色的外皮很容易就從它的膜上剝落,緊接着,只需要稍微拍一下,再輕輕一捏,暴露在外的石榴籽們就會紛紛鬆散開來,跌落在地上。」

Grose是印第安納大學博士,在美國羅斯-豪曼理工學院(Rose-Hulman Institute of Technology)任助理教授。《新疆班》是他對超過60名內地新疆班維吾爾學生的訪談研究,其中一部分追蹤式訪談歷時近10年(2006-2017),超過70%的受訪對象來自南疆的喀什噶爾、和田等地。

在書中,Grose分析了維吾爾學生在內地的新疆高中班(「新疆班」)的經歷,以及高中畢業後在內地讀大學和工作時的身份認同,也記錄了新疆班的畢業生抉擇是否返回新疆時的考量與糾結,及返回新疆的人所遭遇的失望與改變。

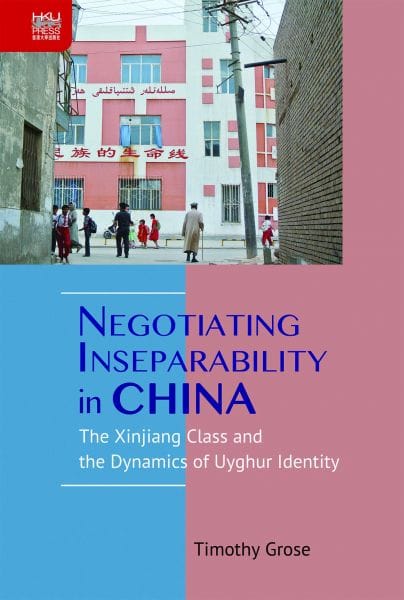

Negotiating Inseparability in China

The Xinjiang Class and the Dynamics of Uyghur Identity

Timothy Grose

Hong Kong University Press

2019

「新疆班」除了在學業上幫助少數民族學生在高考中獲得好成績,進入中國內地優良等級的大學,更重要的是負有政治任務。Grose認為新疆班想要成為一座文化和意識形態的訓練營,創造出一批對中共心存感激、致力於保衞「民族團結」的維吾爾精英。為了達到這樣的目的,新疆班被設置在內地漢人佔絕大多數的大城市,學校內有嚴格的政策來削弱學生的宗教意識,老師和校方管理人員事無鉅細地控制語言、飲食、日常作息、可以見的人和可以去的地方,等等。然而Grose認為,在新疆班花費了大量的能量和資源之後,中共卻並未達成自己的目標,恰恰相反,新疆班加強了(甚至在有的情形下激活了前所未有的)一種獨特的維吾爾人意識。」

新疆班的學生們識別、確定、甚至誇大了維吾爾的族群符號,並將之與漢人的「族性」相對立:他們將自己與漢族同學隔離開來,在規定使用漢語的環境中刻意使用維語,尋找各種機會參與正式或非正式的宗教實踐,他們組織維吾爾人的專屬足球隊,舉辦將漢人排除在外的文化活動,並反對與漢族年輕人的浪漫關係。

Grose對「新疆班」的記錄非常豐富、生動、鮮活,包含了大量難得的一手資料。但很多分析論述也並不足夠讓人信服。這篇文章中,我打算簡單介紹其內容,也提出一些簡要的批評。

「政治任務」與「抵抗」

「新疆班」毫不諱言其政治目標與價值灌輸的任務。

「新疆班」,又稱「內地新疆高中班」,是20年前中國大陸教育部牽頭組織的針對新疆少數民族的寄宿學校工程,簡而言之,是為新疆成績較好的(以維吾爾族為主的)初中畢業生提供機會,讓他們去東南發達地區為主的內地大城市就讀高中。1999年,國務院辦公廳發布《加強少數民族教育》文件,確認一種新的寄宿制高中項目將從2000年秋季開始實施。文件指計劃招收1000名左右學生,其中80%要求是少數民族農牧民子女,在指定的內地城市接受純漢語教學。於是,品學兼優、身體健康的初中畢業生被迅速篩選出來,他們只需要支付900元人民幣作為每年的學費和住宿費用,其中還包含基本的醫療費用,以及新疆到內地學校的往返火車票。

2000年,北京、上海、天津、南京、杭州、廣州、深圳等12個城市的13所學校開設了「新疆班」,招收1000名學生。連年擴招之後,「新疆班」的招生規模在2013年已超過9000人,遍布45個內地城市,包括了鹽城、淮安、莆田等非一線城市。二十年來,累計已有超過12萬名學生在「新疆班」接受了高中教育。

招生過程中,維吾爾學生在新疆班中的佔比遠超其在新疆人口中的比例:以2012年為例,在全部8030名新疆班學生中,維吾爾學生佔比達到了70%,而維吾爾人在新疆本身的人口比例約為46%。

新疆班負有「政治任務」,這一點在其成立之初就毫不諱言。2000年5月,教育部發布「內地新疆高中班工作會議紀要」,強調該項目「要把加強馬克思主義民族、宗教觀和黨的民族宗教政策的教育放在突出位置,使學生樹立堅定的社會主義信念」,也特別指該項目將「有利於促進新疆少數民族學生與內地漢族學生廣交朋友…;有利於今後新疆與內地建立緊密的協作關係」。2000年6月,教育部頒布「內地新疆班管理辦法(試行)」,其中第10條特別指出,「政治課除按要求組織教學外,還要根據新疆各少數民族學生的思想實際,特別注意加強以擁護中國共產黨、熱愛社會主義祖國、維護祖國統一的愛國主義教育;加強以漢族離不開少數民族,少數民族離不開漢族,各少數民族之間也相互離不開的民族團結教育;加強……無神論的教育。」

這一點在招生入學時就有體現,報考新疆班的同學會被要求堅持四項基本原則、熱愛祖國、維護民族團結、遵紀守法等,報名表中還會詢問「有無信奉宗教」。新疆班入學考試附帶的加分政策中,在「愛我中華少數民族學生雙語口語大賽」中得獎的同學可以加5到10分。在入學後的具體實踐中,新疆班的教育者被要求向學生們的思想中「滲透」「四個認同」——對祖國、中華民族、中國文化、以及中國特色社會主義的認同。

Grose筆下的新疆班試圖將學生們轉化為國家的工具,一些受到訓練的、能夠執行國家工程的主體。有意思的是,他在研究中間引入了美國的美洲原住民寄宿學校予以對照。這種始於19世紀的寄宿學校在北美地區和澳大利亞等地都有所實踐,被設計的初衷就是要將原住民的孩子們與自己的家人、部落、語言、傳統、身份認同等等一系列熟悉的事物分離開來,提供一種新的空間以灌輸、教授他們適當的衞生習慣、日常禮儀、交易技能等。其中一位美國的校長曾說,寄宿學校就是要把原住民的孩子們置入(基督教)文明之中,將他們放在那裏,直到充分浸透。

Grose認為新疆班設置在內地東部的沿海城市,與美國針對原住民的寄宿學校目標類似,都是試圖切斷學生們與家人、社區和朋友們的親密連結,也儘量遠離中亞伊斯蘭文化盛行的新疆。接下來,作者仔細描述了新疆班種種嚴苛的規範,尤其是那些限制學生表達宗教和族群身份認同的行為。例如,教室內不能講維語,甚至連握手時說「essalamu eleykum」(阿拉伯語的問候語,在維語中也廣泛使用)也違反了規定。上海松江一中要求家長們每學期訪問不能超過一次,寄包裹不能超過4個。穆斯林女生被着重要求不許蒙面,在南疆普遍佩戴的頭巾也被禁止。在杭州一所新疆班所在學校,一位受訪女生和她的幾位同學表示抗議,她們說,我們戴頭巾因為我們是穆斯林。她的老師反駁道,不,現在你們不是穆斯林,你們只是學生。有報導稱,2011年,杭州的兩名維吾爾男生因參加當地清真寺禮拜活動被開除。

與此同時,儘管教師們會不辭辛苦地組織學生旅遊、帶學生去醫院、照顧學生衣食起居,但這種延伸至生活中的師生關係使得教師們既是知識和文化的燈塔,又要成為道德的規訓者,負責指導學生適應漢族文化規範和政治思想。學生如果做錯事,常常會被指責為不珍惜這樣良好的教育機會,以及辜負了老師和學校的關愛;新疆班的學生也會在潛意識中渴望權威人物的讚揚,內化那些學校想要宣揚的價值。

在學習之餘,學校也要求慶祝「中華民族傳統節日」。新疆班的學生們只有暑假才被允許回家,寒假的時候,尤其春節期間則必須留在寄宿學校中度過。他們有時會被組織學習寫春聯、剪紙、包餃子等傳統的漢族文化習俗和活動。更加無聊的活動也是有的,比如「寢室內務衞生評比」。Grose認為學校要求新疆班的學生們廣泛參與這些節日,是在試圖重新定位,使他們由伊斯蘭的「烏瑪」(Ummah,社群)轉向以漢族中心的中華文化,而這與習近平強調慶祝傳統中國節日,抵制西方價值觀入侵的理念一脈相承。

新疆高中班管理嚴格,學習壓力巨大,有受訪學生甚至將寄宿學校與監獄做類比,稱自己的學校為關塔納摩(Guantanamo)。來自喀什的Ilham說,24小時就是學習,吃飯,睡覺,就像機器人一樣。

儘管如此,維吾爾學生們仍然儘自己所能,使用各種靈活變通的方式來維繫甚至加強自己的族群和宗教認同。例如,校方試圖使維吾爾學生只講漢語普通話,在校園中使用維語可能會被「扣分」,然而,新疆班的語言政策遭到了學生們超乎尋常的抵制——幾乎所有的受訪者都表示,他們彼此之間講維語,只要是老師看不到、聽不見的地方,就講維語。Ilham說,「如果我跟他們講漢語,那感覺非常奇怪。個人而言,我完全無法想像任何相同民族的兩個人彼此間不用母語講話」。

有些學生甚至敢於在教室內講維語。北京十中的新疆班,在古爾邦節當天早上,有學生在黑板上用維文寫下了「古爾邦節快樂」。走進教室的老師十分吃驚,要求學生擦掉黑板上的字。當學生解釋了維文的意思後,老師作出了妥協,同意用漢字在黑板上寫「古爾邦節快樂」。但學生們拒絕了這個提議,並迅速擦掉了維文問候。

Grose觀察到,維語在新疆班的使用如此廣泛,有些學生甚至表示他們自己的維語水平提升了。一名新疆班畢業生曾經在北京的寄宿學校讀書。在此之前,他在烏魯木齊的學校從小學到初中都講漢語,但到了內地的新疆班,他反倒被迫跟維吾爾同學講維語。

「反漢族」與維吾爾族群性

生活世界的隔離,反而加強了維吾爾精英的「反漢族」身份認同。

幾乎所有主流的社會學家們都不否認,族群邊界並非原生的,更不是永恆不變,它們來自於社會建構與自我建構,處於不斷流動和重建中。就維吾爾而言,在漢人移民等因素的刺激下,維吾爾人通過確認,甚至誇大語言、宗教、文化等方面與漢人的差異而維繫着固定的族群邊界。Grose甚至認為,維吾爾身份的基本元素是拒斥漢族文化規範,維吾爾學生與漢族同學的交往互動反倒激活了他們此前處於潛藏/休眠狀態的民族身份認同。

新疆班雖然設置在內地以漢人為人口主導的城市中,然而維吾爾同學跟所在學校漢族同學的交往和互動少之又少。他們的宿舍和教室,基本都處於與漢族學生隔離的狀態,食堂當然是清真食堂。有些受訪人表示他們在學校很少碰到漢族同學,更別說交朋友了。空間的邊界也很清晰地定義着漢人與維吾爾人的族群邊界。這與新疆班項目「促進新疆少數民族學生與內地漢族學生廣交朋友」的初衷背道而馳。

而在有限的交往中,漢族學生常常提出一些在維吾爾人看來非常居高臨下和傲慢的問題,比如「你看過電視嗎?」、「你們是不是要跟牛羊住在一起?」不少受訪者都表示了失落和憤懣。學校的操場在體育活動時偶爾會有新疆班學生和當地漢族學生相遇,也常常發生大打出手的情況。非常自然地,如同一位北京的新疆班畢業生所言,操場上所有的遊戲最終都很快變成了新疆(維吾爾人)對抗北京(漢人)的格局。

Grose發現,受訪中維吾爾學生不斷強調自己與漢族學生不同——漢族學生遵守規則,甚至是盲目地服從學校的規章制度。漢族學生洗手之後上下甩動,甩幹手上的水,而這在維吾爾文化中非常粗魯。甚至,當Grose跟受訪對象一起喝茶,倒茶時把茶壺提高、離開茶杯時,受訪的維吾爾年輕人會忍不住大叫起來,「別他媽跟漢族人一樣!」。

如果說四年高中時間沒能讓維吾爾學生和當地的漢人之間建立起情誼,是因為他們的宿舍和課堂隔離,那麼情況到大學時期應該有所好轉。畢竟,在絕大多數大學,維吾爾學生和漢族學生是一起上課,混合宿舍。然而實際情況並非如此。在大學的足球比賽中,兩名維吾爾學生沒有按照通常各系組隊的慣例,而是組織了一支「維吾爾隊」。他們不斷吹噓維吾爾人比漢人踢球要好得多,而隊友還包括兩名國際學生,一個來自哈薩克斯坦,一個來自蘇丹。Grose開玩笑說道,「他們可不是維吾爾人啊。」兩人立即回答,「至少他們是穆斯林。」 與此相似,學者Bovingdon在研究中也記錄過,2002年世界盃期間,在學校觀看土耳其隊與中國隊比賽的電視直播時,新疆的維吾爾大學生為土耳其隊的進球和勝利歡呼,幾乎引發了與現場漢人球迷的衝突。

然而穆斯林身份認同並非沒有邊界。Grose的受訪人在談及回族同學和回族人時,通常表達出非常不信任的情感。維吾爾人質疑回族的宗教虔誠,而且認為他們是新疆的「新移民」,與漢人共享生理特徵和政治忠誠。借用Cote等人的研究,Grose記錄到,維吾爾人會在調笑中稱回族人是「西瓜」(tawuz),認為他們表面上是「綠色的」(信仰伊斯蘭教),但內心是「紅色的」(信仰共產主義)。

在每年肉孜節和古爾邦節的慶祝活動中,維吾爾學生會也幾乎從來不邀請漢族同學。 Grose參加了2010年的慶祝活動,發現學校裏數千名漢族學生幾乎全被排除在外,現場卻有不少印度、哈薩克斯坦等國家來的國際學生。他只看到了兩名漢族學生,他們安靜地坐在角落裏,並沒有跟大家一起跳舞,無意中,他們又加強了維吾爾人對漢族人「killjoy」(掃興的人)的印象。

跟漢族同學共享宿舍,最好的情況也是「令人不愉快的」,差的情況可以稱作「無法忍受」。Grose揭示了衝突的兩種原因,首先是飲食禁忌。一名女生抱怨室友總是帶回含有豬肉的飯菜,她曾禮貌抗議,室友也道歉,但隨後又總是忘記,有一次甚至帶回了豬血湯。「噁心!我衝出了房間。我真受不了這些漢族人!」 其次,Grose寫到,宗教要求的純潔性塑造了維吾爾學生對清潔的標準,而一些維吾爾學生認為漢族同學「非常髒」。一名男生曾威脅自己的室友,如果再把臭襪子在房間裏亂扔,他就會揍他一頓。在一種二分對立敘述中,這位維族男生不認為這種衞生習慣是個人問題,而是將其歸咎於漢人的「族性」(ethnicity),並通過源自於伊斯蘭衞生理論來證明自身相對於漢人的優越性。

「頭巾和穆斯林身份

「新疆班」導致了或至少是允許了一群受高等教育的維吾爾人發展出宗教和族群身份上的「日常抵抗」。

此前,一些學者的研究已經講述過新疆班的維吾爾學生如何運用靈活的手段在宿舍裏研讀和討論古蘭經,以維繫和加強自己的宗教身份。Grose的研究不但補充了更多細節,例如兩名受訪的男生討論吃西瓜是否算一餐飯,是否應該做飯後祈禱,更重要的是,他還提供了更多的材料來分析當維吾爾學生從管理嚴苛的高中寄宿學校畢業後,在內地讀大學時如何擁抱自己的宗教身份。

一名女生會去沙特阿拉伯駐華使館參加活動,因為使館會給每個註冊的維吾爾人發放《古蘭經》。她認為新疆發行的《古蘭經》版本不夠好,因為政府翻譯不夠準確,而來自沙特使館的古蘭經才是「真的」、「最純潔的」。很多北京的維吾爾學生還會去北京外國語大學參加免費的公共阿拉伯語課,希望能用阿拉伯語讀古蘭經。前文中那個無法忍受室友飲食習慣的女孩最終嫁給了一名巴基斯坦留學生,並且跟自己的婆婆一起用阿拉伯語讀經。她說,「我在新疆永遠也不能公開這麼做。(用阿拉伯語讀古蘭經)也讓我發現維吾爾語與阿拉伯語多麼緊密相關。好多詞彙都是一樣的。」

Grose指出了內地維吾爾女性宗教實踐的意義。閲讀古蘭經為維吾爾女性提供了一種與其他地方穆斯林女性的神聖連結。組成閲讀小組學習伊斯蘭典籍不僅僅加強了宗教紐帶和社交關係,而且能夠讓她們有機會與全球的穆斯林社區發生聯繫;更重要的是,用阿拉伯語誦經也加強了她們想像的與阿語穆斯林的文化紐帶,這是「想像的共同體」意義上的連結。

書中有一個叫做Rena的女生,來自和田,新疆班畢業後在北京的一所大學讀書。一次暑假去了埃及以後,她開始「接受」頭巾,並持續用頭巾(hijab)將自己的頭髮完全包裹起來。在訪談中她說:「頭巾是我宗教中的重要部分……伊斯蘭教導女性把頭髮遮擋起來,衣着要端莊。這樣的穿着能夠阻止男人們盯着我們看,或是傷害我們。每次戴上頭巾我都很開心;頭巾提醒着我的宗教,我的信仰,我的神。」雖然在北京讀大學的絕大多數維吾爾女生並不戴頭巾,但她抵擋住了同伴的壓力。

當然,新疆班的學生在宗教實踐方面並不嚴苛。Grose指出,即便在較少受到限制的大學生活中,大部分年輕人每天只在早上起來祈禱一次,而且只有在節日的時候才會去清真寺禮拜,這跟新疆城市中同齡的年輕維吾爾人差別不大。他們中有不少人抽煙、喝酒,而且並不按要求封齋和禮拜。有人就常常批評自己在宗教方面懈怠,甚至質疑自己還算不算「真正的穆斯林」。在Grose眼中,儘管在新疆班的寄宿學校接受了長期的無神論教育,他們還是意識到、並且認同伊斯蘭教是「維吾爾人」身份的重要元素。新疆班導致了,至少是允許了,一群受到高等教育的、在社交上清醒的維吾爾個人發展出一種「日常抵抗」精神。

但Grose認為新疆班學生的伊斯蘭宗教實踐並不代表他們拒斥中國人身份,佩戴頭巾的女性也未必是在表達對新疆頭巾禁令的抗議,而是一種對多層身份認同的個人化駕馭。Rena在採訪中談到,她另一次去加拿大短暫生活時,在加拿大跟同學們講自己來自中國:「我不想成為一個沒有國家的人。我不知道為什麼,有些海外的維吾爾人說他們來自土耳其,或是東突厥斯坦。我們是來自中國的。」

回到新疆去

「維吾爾女生基本都在25歲以前結婚。我們越成功,就越難找到丈夫。」

Grose在書中第三和第四章集中於解釋新疆班的畢業生在內地讀完大學之後的選擇。他認為,儘管黨國的宣傳教育部門希望新疆班畢業生回到新疆基層工作,以補充當地雙語人才的匱乏,但維吾爾學生出於各種緣由並不願響應這種號召。但最終,大批學生因為父母要求、婚戀市場和大城市的住房等壓力回到了新疆,開始重新適應本地生活。

不過,這段論述中,Grose出現了一個明顯的問題,他沒能將很多影響新疆班維吾爾學生就業取向的因素予以區分,而是將很多由現代與傳統的對立、城鄉二元對立、發展不平衡等在世界各地都普遍存在的因素,與新疆班維吾爾學生的身份認同和民族政策等問題混為一談。

例如,Grose花費大量篇幅談論很多人不願回到新疆的原因是新疆經濟發展落後——「在北京的兼職工作收入都比新疆全職的高」、人們普遍教育程度不高、在教師、公務員、警察等體制之外沒有好的工作,以及父母希望女孩子犧牲職業前景,早日結婚成家、生孩子,等等。很多維吾爾學生的考量和糾結包括北京上海這樣的大城市房價太高,難以承受,而回到家鄉,一方面會有銀行職員、公務員、教師等相對穩定的就業機會,另一方面可以重新獲取相對熟悉的人際網絡。一名來自欠發達地區的漢族同學,也會在較好大學受過教育之後,面臨是「北漂」或「滬漂」打拼,還是回到家鄉過相對舒適穩定但選擇較少的生活的選擇。這和很多維吾爾學生的困難、心態、權衡、抉擇,並無太多不同。

Grose非常有啟發的發現之一,是維吾爾畢業生所特有的族群和宗教身份認同影響了他們選擇畢業去向。而且這種影響在疊加了性別因素後尤其引人深思。

比如,維吾爾男生似乎更多考慮族群和宗教身份認同在內地工作生活中的困難,尤其是清真飲食的問題。例如,一名男生告訴Grose,畢業告別了大學裏的清真食堂後,他發現北京的清真飯館選擇非常少,而且那些新疆風格的飯館都非常貴。吃飯成為了他在北京生活最難解決的問題。另一名男生認為,公司負責招聘的人發現了他是維吾爾人之後就對他不再有興趣,類似的就業歧視使他無法在北京找到工作,不得不返回新疆。

另外一位男生,大學畢業後拿到了一所建築業大型國企的工作邀請,但有一個問題,人力經理對他解釋,在工程中絕大部分員工都是漢族人,無法給他單獨開設清真飲食。他再三糾結,最終選擇回到喀什噶爾做了一名公務員。「我不但代表其他維吾爾人,我還代表所有穆斯林。如果我吃了豬肉,我的漢族同事會認為所有的維吾爾人都會吃豬肉。接着,所有的漢族人都會認為吃不吃豬肉這件事對所有維吾爾人和穆斯林都不是那麼重要。我從小就敬畏神,但漢族人什麼也不怕,所以他們不理解這些事。」

而與此同時,女性面臨的問題完全不同。訪談中新疆班畢業的維吾爾女性並未抱怨因族群身份遭受就業歧視。例如,Sumbul在2008年大學畢業後就進入了上海的一家國際化粧品公司,月收入超過1萬元人民幣。Mehrigul進入了北京一家地產公司總部;Leyla則在一家大型跨國公司工作。

其次,女性更容易受到父母壓力,因為婚戀等原因而回到新疆。內地大學的學歷可以為她們帶來良好職業前景,但並不能使他們免於婚姻帶來的社交壓力和家庭責任。Sumbul的男友是新疆班同學,畢業後回到家鄉,在連鎖超市阿爾曼工作。儘管Sumbul獲得了上海的高薪工作,男友和家人卻都反對她留在上海發展。男友不願意搬到上海,也無法接受女友賺錢比自己多。不得已,Sumbul回到新疆結婚,做了一名小學老師。她說,「有時,妻子不得不做出犧牲。」Mehrigul的母親警告她說,在漢人主導的首都北京想找一個維吾爾丈夫是非常困難的。她只得回到烏魯木齊做了一名銀行職員。作為獎勵,父母給她在二道橋附近買了一間公寓房。結婚後,Mehrigul跟丈夫搬到了郊區的房子,每天上班通勤的單程時間就超過1小時,她只好辭職做了全職主婦。丈夫對此表示支持,說:「對於女人,每週工作50個小時實在太累了。」

再次,維吾爾女性面臨的父權制與族裔身份會疊加起來。前文提到的Leyla在受訪時說:「我們維吾爾的父母讓我們努力學習,然後能有一個好的未來;但我們畢業以後,他們就要我們結婚、照顧孩子。這樣的生活方式對我們的教育是一種浪費。」Grose認為Leyla將她的「維吾爾」身份與女性的「傳統責任」(婚姻、養育)相匹配,同時把她的「中國人」身份認同跟正式的教育、世俗性、現代性,以及社會經濟上的成功相匹配——對於她而言,追求高等教育和尊重維吾爾社會規範(至少一部分規範)是相互排斥的。最終,Leyla在跨國公司就職,獲得了某種身份認同上的解放,公司裏的辦公語言是英語和普通話的混合體,而她也變成了一名國際僱員,並沒有是否作為維吾爾人被邊緣化的問題。

新疆班畢業的維吾爾女性在回到家鄉之後,也經歷着比男性更加艱難的重新融入問題。她們要重新熟悉茶會(chay)這樣的社交方式,否則就會被長輩或社區譴責不懂禮貌。她們還必須面臨思維理念上的各種衝突。Hajigul在年近30歲的時候想要追求一個研究生學位,但在當地,一個沒有完成生育和養育職責的女性這樣做太過離經叛道。Gulnaz和Sumbul——那個從上海放棄高薪外企回來的女生——苦惱的是,丈夫和家人要求她們戴頭巾。她們從小就不戴頭巾,在內地讀書的時候也不戴,甚至工作單位(兩人都是小學教師)也不許戴。但最終她們都妥協了。Grose指出,對於這些新疆班的女生,頭巾意味着維吾爾父權社會的韌性,而並不代表伊斯蘭的實踐或是維吾爾身份認同。Sumbul告訴作者,丈夫在回到新疆以後就變得特別虔誠。「他以前抽煙喝酒,但是現在都戒了。他祈禱、封齋,還要求我戴頭巾。我支持他……畢竟現在我不擔心他找其他的姑娘,抽煙,或者喝醉酒了。」

在採訪中,男性都表示家裏「絕對是女人做飯」,「不會做飯的女人不能娶」。但很多新疆班畢業的女性受訪人試圖挑戰這樣的性別規範,她們批評維吾爾社會性別不平等。有些女性為工作推遲了婚姻。她們不願向未來的丈夫們屈服,並且抨擊維吾爾男性害怕、不願意跟職業女性交往,也質疑是否有足夠好的維吾爾男性來匹配日益增長的受過高等教育的維吾爾女性。一名叫做Hasiyet的女性抱怨道,「女人會做飯很重要,因為98%的維吾爾男性認為這個很重要……維吾爾女生基本都在25歲以前結婚。我們越成功,就越難找到丈夫。你看,找到像我們一樣好的男人很難。很少有維吾爾男人努力工作(tirishchan)、有夢想、負責任(mesuliyetlik)。然後我們還必須得給這些人做飯、洗衣服。成功的女孩當然不想過這樣的生活。」

反觀作者筆下的維族男性,在從內地回到新疆之後,都相對容易地很快融入了當地社區。一方面,在世俗生活中他們成為了公務員、警察、銀行職員等體制內的工作人員,並很快在父母的幫助下結婚生子。另一方面,他們也通過一些行為改變,很快穩定並強化了自己的穆斯林身份認同。Grose去烏魯木齊看望一位男生,發現這位曾經要他從美國帶煙的年輕人在烏魯木齊街頭遇到熟人時會把手裏的煙藏起來。此前的研究者都指出,回到從前社區的維吾爾年輕人用戒煙來表達對那些虔誠的朋友和親戚的尊敬,同時也重新確認自己對伊斯蘭道德的承諾。整體上,相比女性而言,內地教育經歷給維吾爾男性帶來的反差和不適似乎要小得多。

自由的辯證

Grose的這本研究出版於2019年,是英語世界中繼陳暘斌(Yangbin Chen 2008)的著作後唯一關於「新疆班」的專著作品,講述了一種「充滿活力的、有時帶有矛盾性的過程」——「新疆班」的維吾爾年輕人通過微妙的方式挑戰了中共統治的絕對性以及黨對少數民族分派的身份狀態,他們定義、擁抱、確認了那些不被國家認可的維吾爾和穆斯林的身份標記;展現維吾爾的身份並不需要通過暴力抗議、號召獨立等方式對「中國人身份」予以直白的拒斥,但新疆班的學生作為個體可以決定如何駕馭他們的多重身份。

但與此同時,Grose的研究中,也有一些值得商榷之處,比如,作者認為新疆班的維吾爾年輕人挑戰了中共強化世俗化和「中華民族共同體」教育,新疆班的經歷反而加強了宗教身份和族群身份認同——這似乎是說,如果不上新疆班,這些學生反倒族群和宗教身份認同會更弱一些,國家/中華民族認同會更強一些。但這種推斷成立嗎?

Grose認為新疆班的維吾爾學生利用了內地相對寬鬆的宗教管制。一名新疆班畢業生在談及不想回新疆的時候表示:「北京比起新疆來更自由。在新疆有那些非常荒唐的限制,比如鬍子留多長、能不能去清真寺之類的……在北京,我每週都去清真寺,我的學校對此一點問題都沒有。」然而,在本書稍後的部分,作者卻講述了這樣一個故事:一位年輕人大學畢業後回到了和田,他自豪地對作者說,自己變成了一個「好穆斯林」。「在北京做大學生的時候,我喝酒、抽煙,每個週末都去Vic’s和Mix(北京三里屯著名的兩家夜店)。現在,我認識到了做穆斯林的重要性,我每天祈禱五次,早上會去清真寺晨禮。」還有不少例子是講新疆班畢業生回到新疆以後變得「更虔誠」,通過宗教實踐重新融入當地社區。如果這些年輕人回到新疆以後才重拾、加強自己的穆斯林身份認同,一個更合理的推理應該是,「新疆班」的經歷,在一定程度上削弱和改變了他們在原有軌道上的本應更強烈的穆斯林身份認同。否則,他們就不需要改變生活方式,努力重新融入社區、「做一個好穆斯林」。相比新疆,北京有更多信仰宗教的自由,但作者忽略的是,更多的新疆班學生也享用了在北京過一種相對世俗化生活的自由。一名男生在北京求職失敗後有些難過地說,回到新疆他會失去「自由」(erkinlik),「在北京,沒人在乎我是不是封齋,是不是去清真寺禮拜,或是祈禱。」

更不用說,從性別的視角而言,大批女性維吾爾年輕人通過新疆班和內地生活的經歷,明顯更多接受了現代化、世俗化的性別意識,也對傳統維吾爾社會在宗教和父權方面的規範提出了挑戰。從這個意義上說,是否應該認為,「新疆班」至少在一定程度上達到了決策者培養世俗化精英的目的?

與此相關,Grose的研究沒能說明,「新疆班」學生的身份認同到底是由於他們在內地接受教育,還是因為維吾爾的整體族群處境。比如新疆班學生失敗的跨族群婚戀並不能簡單歸因於「新疆班」的影響。菅志翔等學者的研究就發現,在2000年到2010年之間,維吾爾人不但與漢人的結婚率大幅下降(由0.561%到0.204%),甚至與哈薩克人的結婚率在同時期也顯著下降(由0.077%到0.055%)。即是說,維吾爾人對族外婚、族外浪漫關係的排斥是整個族群的趨勢,它可能是維吾爾社會與國家/漢人關係整體緊張、族群隔離程度居高不下的情況下,維吾爾族群整體向內轉,從而強化族群身份認同的反映,絕不僅僅是新疆班教育和內地經歷造成的。

Grose對新疆班的記錄的最大缺憾,是它沒能訪談那些出於各種原因沒有參加新疆班、一直留在家鄉的維吾爾年輕人,從而無法比較不同經歷的維吾爾精英是否在族群認同、宗教身份認同和國家認同上有顯著差異。而且,儘管維吾爾學生佔到了80%,但在新疆班接受同樣政治教育的20%其他族裔,尤其是哈薩克、回等穆斯林學生,他們的宗教身份認同、族裔認同發生了怎樣的變化,他們是如何觀察維吾爾同學的?這些學生畢業後進入大學,他們的室友、大學同學、漢族戀人、老師、僱主、房東如何與他們相處,又有哪些觀察?這些視角都缺失了,不無遺憾。

此外,Grose把維吾爾學生強化族群身份邊界的行為和較低的國家身份認同解釋為他們的抵抗。但現實中,抵抗行為和身份認同的強化本身是相互糾纏、相互影響的,另一方面,一些學者也觀察到,在一些特殊的事件中,例如汶川地震、60週年國慶、或是在一些場合遇到外國人時(不自覺地需要、想要「代表中國」),新疆班維吾爾學生的國家認同也會很容易被喚起。此外在認同的形成中還有一些更復雜的情境——例如轉換環境中與大量陌生人相遇和相處,青少年與作為權威的老師之間的衝突,傳統節日中的失落和思鄉情緒,遭遇相關族群信息失真、片面等情形時的委屈與憤懣,等等。

在一些問題上,Grose也會顯得「過度政治化」。例如,在一部關於新疆班的「獻禮影片」中,女主角在上海新疆班學習時,眼疾發作,視力受損。畢業後,她的眼睛一直沒有徹底治好。她回上海同學聚會時,發現老師中風後已經身體虛弱,不能講話了。老師留給她一封信,信中講述了已經將自己的角膜捐贈給她。在中國大部分觀眾眼中,這最多不過是一個宣傳部門常用的老套「正能量」故事。然而在Grose的分析中,「這個政治寓言是相當明顯的:只有在黨和漢族人民的指導下,維吾爾人才能同樣擁有正確的世界觀」。「正確的世界觀(correct worldview)」一語雙關,同時呼應了健康角膜帶來的良好視力與意識形態規範下的政治觀念。但這恐怕是絕大多數觀眾,包括新疆本地的維吾爾觀眾都不會代入的視角。

在現實中,新疆班的入學競爭相當激烈。2000年的第一屆新疆班報名中,有超過2萬名學生在爭取1000個入學名額;一直到2017年左右,還常常有超過4萬名學生報名競爭不足1萬個入學名額。也就是說,這些學生一方面有機會擁有教育資源帶來的經濟前景、階層躍遷和流動的可能性,以及相對世俗化生活的精神資源,另一方面卻也要面臨國族建設和身份改造的企圖。是否參與,或者是哪些維吾爾人更願意參與新疆班,人們是如何抉擇的?這些問題需要更多的解答。