開羅時間6月17日,埃及第一位民選總統穆罕默德·穆爾西(Mohamed Morsi)在庭審過程中突然暈倒,在送往醫院後被宣告死亡。前總統穆爾西之死幾乎沒有在埃及社會激起任何波瀾。諷刺的是,因為阿拉伯之春下台的穆巴拉克(Hosni Mubarak)早已被埃及法院下令釋放,同自己的家人在紅海岸邊沙姆沙伊赫(Sharm El-Sheikh)居住。

七年前,當穆巴拉克下台時,穆爾西還是一個幾乎沒有公眾影響力的穆兄會成員。七年後的今天,在埃及執政的依舊是一個從軍隊出身的總統。曾經是最大的反對派的穆斯林兄弟會的大部分中高級成員要麼被逮捕,要麼已經流亡海外,失去了在埃及的政治動員能力。開羅美國大學解放廣場校區外牆最後的革命塗鴉也最終被清理。

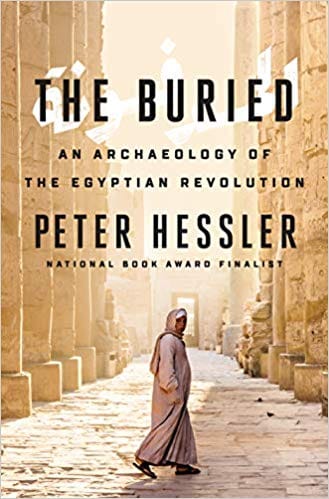

2010年由突尼斯小販自焚引發的阿拉伯之春似乎從來沒有影響過這個古老的國家。正是在這段看似停滯的時間內,中文讀者的老朋友何偉(Peter Hessler,彼得·海思勒,《江城》、《尋路中國》與《甲骨文》的作者)在埃及居住了五年。這五年時間中何偉對埃及社會所做的細緻入微的觀察,都記載在了他在穆爾西去世前不久剛剛出版的新作《埋葬之所:埃及革命之考古》(The Buried: An Archaeology of the Egyptian Revolution)中。

The Buried: An Archaeology of the Egyptian Revolution

Peter Hessler

Penguin Press

2019

因為埃及政府禁止外國記者在翻譯的陪同下出席對穆爾西的審判,學習了埃及土語的何偉是少數旁聽了埃及政變之後對穆爾西的第一次和第二次公開庭審的外國記者。在他的眼中,穆爾西並不是一個稱職的政治家,也沒有什麼個人魅力。他的上台部分上是一種偶然——穆兄會一開始準備推出的總統候選人海拉特·沙特爾(Khairat el-Shater)沒能通過過渡政府的候選人審查,只得將穆爾西作為「備胎」推出。

在選舉之前,穆爾西只是一個有些典型的穆兄會成員:一個受過理工科教育,但是又相信陰謀論(注一)的專業人士,在穆巴拉克時期還曾經因為自己的政治觀點遭受過牢獄之苦。在何偉和他周邊的普通埃及人看來,穆爾西是一個非常糟糕的演講者,他所講的內容常常空洞無物,完全沒有納薩(Gamal Abdel Nasser,納瑟,1956-70任埃及總統)那樣的感染力。更重要的是,穆爾西既沒有提出吸引人的願景,也沒有提出能將埃及拖出經濟困難的可行方案。當這樣的方案出現的時候,他和穆兄會又缺少足夠的意志將相關的方案貫徹下去:作為一個伊斯蘭主義者,他連增加煙酒税以獲得國際貨幣基金組織(IMF)的貸款都沒有辦法推行下去。在何偉的觀察中,不少將選票投給穆爾西的埃及人並不一定是伊斯蘭主義的支持者。他們只是寄希望於穆爾西不同於舊政權殘餘推舉出來的代表,能夠為埃及帶來一絲改變。

事實上,包括取代穆爾西上台的塞西(Abdel Fattah el-Sisi)在內,自沙達(Anwar Sadat,沙達特,1970-1981任埃及總統)以來的埃及就沒有什麼政治人物可以稱得上具有德國社會學家韋伯(Max Weber)所說的領袖(Chrisma,卡里斯馬)氣質。按照韋伯的說法,具有領袖氣質的人物不但極具個人魅力,還是能夠開創新的傳統。塞西之所以被埃及人接受,並不是因為塞西是一個能將埃及帶出泥潭的出色政治家,也不是因為塞西是個極具個人魅力的公眾人物。作為阿拉伯之春之前軍隊的情報部門首腦,塞西一直深諳保持神秘的重要性。他是如此低調,以至於即便他在美國陸軍戰爭學院接受過交換項目的學習,美國外交決策機構對他也知之甚少,更不用說埃及公眾了。這也是為何在穆兄會上台之後,塞西能獲得前者的信任成為新的軍隊首腦。在何偉看來,塞西之所在穆爾西執政後受到很多埃及人的歡迎,是因為革命後的不確定性重新使得埃及人尋求一個強人領導,而作為軍隊首腦的塞西恰恰滿足了埃及人的這種想像。在何偉的筆下,塞西像極了馬克思筆下的路易·波拿巴(Louis Bonaparte,拿破崙三世)。塞西之所以受到非伊斯蘭主義者的政治精英支持,不是因為塞西代表了他們的利益,而是因為塞西與他們擁有共同的敵人。普通民眾轉而支持塞西,不是因為塞西帶來了改變,而是塞西維繫了他們過去熟悉的生活方式。

但是缺少具有領袖氣質的人物並不是埃及社會問題的根源。何偉認為,這只是埃及社會更普遍狀況的一個縮影。埃及社會在普遍意義上缺少領導力(leadership)。埃及人自己也常說,埃及所缺少的就是「制度」(nizam)。埃及的革命是在缺乏領導和組織的情況下發生的。在何偉的觀察中,在穆巴拉克下台的前後,不論是埃及軍政府、自由主義者和左派還是穆斯林兄弟會,沒有任何一股政治勢力有既有組織能力來進行制度建設。何偉的這個觀察補充了學術界對於埃及社會的判斷,也與我於2015年在埃及的觀察相吻合。

在阿拉伯之春之前,自納薩以來便浸潤着軍方背景的政府儘管建立起了龐大的官僚體系和國有經濟,卻很難真正影響一般民眾。埃及並不是沒有機會建立一個能夠深入社會的動員機構,但是一旦當這些動員機構真正成為制度,威脅到執政者地位的時候,執政者就會反過來拆散這些機構。極具威信和個人魅力的納薩這麼做過:在1967年第三次中東戰爭之後,軍隊威信掃地,阿拉伯社會主義聯盟成為了納薩唯一的政治挑戰者,他便親手削弱了自己建立的這個機構。何偉認為,穆巴拉克在軍隊之外另外扶植警察力量也是出於同樣的原因。政治學家米格代爾(Joel S.Migdal)指出,這種拆解使得埃及國家陷入了不斷失敗的惡性循環。長期的後果是,舊制度下埃及龐大的官僚體系成為了一種分肥網絡而不是動員網絡,以至於當軍政府真的開始行動起來對反對力量進行鎮壓的時候,它也是毫無目的和節制的。在我2015年夏天在埃及南方旅行時,穆爾西競選的招貼畫竟然還沒有被政變上台的軍政府清理乾淨,而它對示威者的鎮壓已經導致了上千人的死亡。埃及這種弱國家的特質在阿拉伯之春的這幾年動盪中顯露無遺。

這點對埃及革命中自由派和左派也一樣適用。

他們最為自豪的是一點是,埃及革命是多中心和自組織的,並沒有單一的中心。但在何偉看來,這種多中心和自組織並沒有那麼多其他觀察者所賦予的玫瑰色的色彩。這種所謂的自發性其實是革命無目的無方向的遮羞布。沒有核心組織和訴求給陰謀論提供了土壤,也讓示威者和警察之間的衝突帶來了更多的傷亡。最終,無方向成為了革命的阿克琉斯之踵。埃及年輕的示威者們更加相信街頭政治而不是常規政治,他們的目的是一次性的動員而不是持續的制度建設。這種不信任在穆爾西上台一年之際達到了最高潮。2013年四月,五名埃及青年成立了名為「反叛運動」(Tamarrod)的草根組織。這個組織很快開始徵集希望罷免穆爾西的民眾簽名,並收穫了不小的成功。在運動初始何偉採訪這個組織的成員時,提議說他們應該改進一下自己的簽名徵集表格,加上簽名人的聯繫方式,以便之後組織簽名參與者。這個提議迅速被受訪者拒絕,他還反問何偉,難道「反叛運動」要給幾百萬人打電話嗎?最後,「反叛運動」迅速被埃及軍方滲透,成為了他們實現自己政變目標的工具。「反叛運動」聲稱自己將所收集的2200萬簽名分開藏在了開羅的四個不同位置,但這些簽名最後也沒有了下文。埃及的左派運動也是如此。在政府的長期打壓下,他們沒有完整的組織力量,與工人的聯繫僅僅停留在在街邊的咖啡館與他們聊天,卻幻想着將革命引導向他們所期待的方向,而沒有意識到人們可能只是對名不副實的阿拉伯社會主義有些懷舊。革命運動的無方向最後將埃及革命引向了最悖謬的結果:軍政府重新全面掌權。

更重要的是,不同於通常對於埃及的認識,何偉認為埃及最重要的反對力量之一的穆兄會是一支被誇大的力量,穆兄會自身也有意維持這種被誇大的形象。首先,穆兄會在政治上極度缺乏政治經驗。雖然是穆巴拉克時期埃及最大的反對派力量,他們對掌握政權卻完全沒有做好準備。當2007年穆巴拉克的繼承問題第一次成為埃及政治中的中心議題時,穆兄會高層拒絕了一個高級成員建立影子內閣的提議,他們認為等到掌權那天再籌備政府也不遲。穆巴拉克下台之後,穆兄會一直對外宣稱希望同其他各方共享權力,卻在獲得議會大多數席位之後出爾反爾,推出了自己的總統候選人。在贏得總統大選後,穆兄會後更是採取了一種政治投機的心態,他們沒有提出切實可行的經濟振興計劃,倒是希望通過與軍方合作彈壓自己的政治對手,實現贏家通吃。在沒有足夠的能力在短時間內解決埃及的政治經濟問題的同時,穆兄會也沒有辦法維持民眾在選舉中給予他的支持。何偉猜測,穆兄會並不像它宣傳的那樣,有着深入村莊和社區的基層組織。除去防止被政府鎮壓的原因之外,不想被外界了解到自己同樣薄弱的組織能力也是它試圖保持神秘的原因。在穆爾西下台之前,何偉有機會採訪了穆兄會的多位高級官員。無一例外的是,這些官員對穆兄會究竟擁有多少成員要麼諱莫如深,要麼給出了完全不同的各種數字。他認識的基層穆兄會成員則以各種理由推脱帶他參觀穆兄會引以為豪的社區服務。在穆兄會獲得較多選票的南方,何偉發現在這裏穆兄會在地區一級之下就沒有組織了,成員的數量也大大少於省一級穆兄會幹部所聲稱的數目。兩者的結合使得穆兄會即使贏得了議會選舉和總統大選,也沒有辦法維持自己的執政地位。

著名的埃及史學家馬索特(Afaf Lutfi al-Sayyid-Marsot)曾經哀歎,當代埃及的諸多問題在於埃及的政治是以個人恩庇的方式組織起來的。這樣的組織方式有一個重要的後果:埃及國家懸浮於埃及社會之上,並不能真正地影響社會。埃及出生的政治學家納齊赫·阿尤布(Nazih N. Ayubi)認為,這種現象並不局限於埃及。在他看來,「儘管大多數的阿拉伯國家是『硬派』(hard)國家,不少甚至可以說是『嚴酷』(fierce)的國家,它們中很少有真正的『強』(strong)國家。儘管這些國家有着大規模的官僚組織、強大的軍隊和嚴苛的監獄系統,在遇到收集税收、贏得戰爭或者形成能將國家從強制或『法團』(corporative)的層次提升到道德或知性層次的真正的(文化)『霸權』屏障或意識形態時,它們卻可悲地軟弱。」何偉在埃及轉型時期的觀察為這種懸浮和脱節提供了日常生活中的證據。小到村莊的頭人,大到一個省的省長,他們治理方式都驚人的一致:有需求的人在他們的門外排成了長龍,為的是直接向他們提出各式各樣的個人要求。不同的群體之間也因此不存在任何有機的連接。埃及各個勢力組織能力和領導能力的缺乏與埃及精英階層的這種懸浮息息相關。

但何偉對於埃及社會的終極診斷並不在此。除了對當代埃及社會進行了細緻的剖析之外,何偉還往返於開羅和上埃及的考古現場之間,並花費了大量的筆墨向讀者介紹了古埃及的歷史常識。與一般對古埃及歷史的簡介不同的是,何偉非常強調對相關的事件和人物進行社會史的解讀。有意思的是,這種社會史的解讀帶來的卻是一種帶有刻板印象的觀點。在何偉看來,當代埃及的問題並不能用它的近代歷史進程解釋,而是可以追溯到法老時期。我們也就能體會為什麼作者將這本書取名叫《被埋葬的:埃及革命之考古》。在書的開篇,何偉就介紹了古埃及的兩種時間觀,一種是靜止式的「永恆」(djet),一種是如尼羅河水般漲落的「循環」(neheh)。何偉筆下埃及的古代社會和現代社會之間極強的連續性似乎就陷在了這兩種時間觀中。真正的變化無從尋找,埃及人國民性中充滿着的矛盾則是這種停滯永恆的主題:他們發明了宏偉的觀念,卻沒有充實觀念的內容;他們抱怨埃及沒有制度,卻又篤信各種陰謀論;他們參與革命,卻沒有為後革命時期做好準備;他們昨天支持穆爾西,今天卻又支持塞西;他們一方面渴望民主,一方面又期待強人統治。這種以內在矛盾為核心的國民性在何偉筆下就是埃及缺少制度,精英與普通人脱節的根本原因。也是為何一輪革命示威就像是一個循環,將埃及又帶入了革命前相似的境地。

我猜測,同大部分在埃及生活過的外國人一樣,埃及的經歷可能給何偉同樣也留下了一些心理上的創傷。何偉將埃及社會的問題歸結於這樣一個帶有東方主義色彩的答案,大有「哀其不幸,怒其不爭」的意思。另一方面,除去關於國民性的帶有明顯東方主義的論斷,何偉又太過相信埃及人對自己國家的診斷。他完全採信了埃及人對自己的批評:埃及缺乏制度。既然沒有制度,那麼埃及的政治經濟學也就不再重要。

一個顯著的例子是,全書中很少出現對於埃及軍隊的批評,而後者正是埃及「國中之國」(deep state)的代表:小到製造火車餐食中的餅乾,大到經營沙姆沙伊赫的旅遊度假村,埃及軍隊幾乎控制了埃及40%的GDP。正是如此,何偉在相關問題上的沉默顯得尤其引人矚目——當然,這裏可能有顧及受訪者和自身家庭安全的原因。

瑕不掩瑜的是,何偉作為我們時代最出色的非虛構寫作者之一,為我們再次提供了非凡的閲讀體驗。本書的不少部分已經作為單篇的文章發表在了《紐約客》雜誌上,其中的一些人物,比如垃圾工薩伊德,在埃及賣情趣內衣的浙江商人等等也因為這些文章的中譯而廣為人知。但是這些文章的收入並沒有減少《被埋葬的》一書的新鮮程度。何偉在書中展現了更加完整的故事,並使不同的人物有機地聯繫了起來。他的行文在不同人物、地點、時空之間熟練地穿梭,像極了小說中的視點人物寫作手法(POV)。通過小人物的經驗,勾勒出宏大的動盪時代,減輕了何偉行文中帶有一點點東方主義色彩的描述,也在全書的最後展現了孕育在日常生活中未來變革的可能性。這正是何偉不同於一般埃及觀察者的過人之處,也是他作品中的永恆魅力。

(張博倫,加州大學聖迭戈分校博士研究生)

注一:穆爾西在南加州大學獲得了材料學博士學位,但他堅信美國自導自演了911事件。