自從古希臘哲學家第歐根尼(Diogenes)讓亞歷山大大帝「站到一邊、不要擋住我的陽光」以來,「犬儒主義」(Cynicism)在西方政治思想中就佔有了一席之地。歷經兩千年之後,這一稱謂的內涵已經發生了重大變化,從最初的拒絕世俗價值、回歸自然純樸,演變成為現代社會中憤世嫉俗、懷疑一切。而在二十世紀極權主義在蘇聯、東歐、中國興起之後,犬儒主義又滲入了新的症狀。

20世紀著名哲學家卡爾·波普(Karl Popper)因其對極權主義的非凡見解和深刻批判,而被稱為「診斷思想瘟疫的醫生」。在當下中國,學者徐賁也正是這樣一位診斷思想瘟疫的醫生。從「范跑跑」事件到假疫苗事件,從公民社會到公共政治,從國民教育到公民教育,從「小粉紅」到「自乾五」,從極權制度到美好政治,這十多年來,他密切關注中國當下的每一個熱點話題和事件,敏鋭地捕捉到中國社會思想出現的各種問題,並以紮實的理論基礎、誠實而嚴肅的筆調來提出自己的診斷。這也讓他成為這十餘年來中國最著名的公共知識分子之一。

在諸種「思想瘟疫」之中,中國當代社會的犬儒主義正是他長期關注的問題之一。早在其2004年的文章《當今中國大眾社會的犬儒主義》便指出,當今中國社會的犬儒主義「不只是一種單純的懷疑戒備心態,而更是一種人們在特定的統治和被統治關係中形成的生存方式」。

犬儒主義是一種怎樣的生存方式?如何去看待一個政治玩笑?犬儒、政治玩笑與政治之間,又是何種關係?徐賁為此撰寫了兩本專著:一本是2015年的《頹廢與沉默:透視犬儒文化》;另一本則是2018年的《犬儒與玩笑:假面社會的政治幽默》。

在前者中,徐賁對中國現階段知識分子的犬儒心態進行了分析辯解,對「中國社會的信仰危機、社會頹廢、人類價值、教育分歧、公共說理」進行了思考與反思;而在後者中,徐賁更進一步對納粹德國與蘇聯等極權社會出現的政治玩笑與犬儒進行了剖析,同時也給當下中國社會的犬儒思想所藴含的危機敲響警鐘。

《犬儒與玩笑:假面社會的政治幽默》

作者:徐賁

出版社:牛津大學出版社(香港)

ISBN: 9780190974299

這兩本原本是姊妹篇的著作,卻在面世後經歷了不同的境遇,《頹廢與沉默》2015年在中國大陸的東方出版社出版後,《犬儒與玩笑》卻無法通過審查,換了四五家出版社,花了三年多時間,最終輾轉到香港出版。或許,這正如兩書主題的分殊一樣,同樣是犬儒主義的表現,「頹廢與沉默」在當下中國大陸還有一定容身空間,而反抗色彩更強的「玩笑」,則遭遇更多嚴防死守。

「我寫了兩本關於犬儒的書,但我並沒有雄心去改變人類的犬儒,我只是希望中國人能夠重新振作起來,如此而已。」

面對這種境遇,徐賁不無悲觀地表示:「我在書裏介紹了俄國學者對俄國犬儒的批判,他們想改變俄國人的犬儒,因為那是他們的同胞。我們雖然可以從彼此的論述產生相似的聯想,但我們其實彼此並不會太在乎對方國家裏的人們......我寫了兩本關於犬儒的書,但我並沒有雄心去改變人類的犬儒,我只是希望中國人能夠重新振作起來,如此而已。」

話雖如此,面對中國社會史無前例的犬儒症狀,這種「如此而已」卻已然是一種雄心壯志。放在五四100年而青春散場、「德」「賽」兩先生不知所蹤,六四30年而官方民間依然諱莫如深的背景下,犬儒病已經堪稱沉痾,用徐賁的話來說,中國社會的犬儒病是史無前例、曠古未有的。

然而,或許又如魯迅所言—— 「幾個人既然起來,你不能說決沒有毀壞這鐵屋的希望」。扭轉當下中國的犬儒病,大概也是一樣。

犬儒、幽默與政治玩笑

端傳媒(以下簡稱端):您在《犬儒與玩笑:假面社會的政治幽默》當中談到了犬儒、幽默和政治玩笑這些概念的區別和聯繫。您能否簡短地概括他們之間的區別?

徐賁(以下簡稱徐):我所涉及的這些概念有一個大的前提,即都是在極權國家和專制的假面社會裏說的,這是一個特殊的語境。就拿「政治玩笑」來說,美國有許多諷刺特朗普(川普)的漫畫,但不是我要討論的政治玩笑。我說的政治玩笑是在像前蘇聯和今天中國的那種類型,它對執政黨、官員、政府體制、統治手段、意識形態和宣傳等等有濃厚的諷刺意味。

在一個社會生活被完全政治化了的國家裏,一些普通的玩笑也會變成政治玩笑。

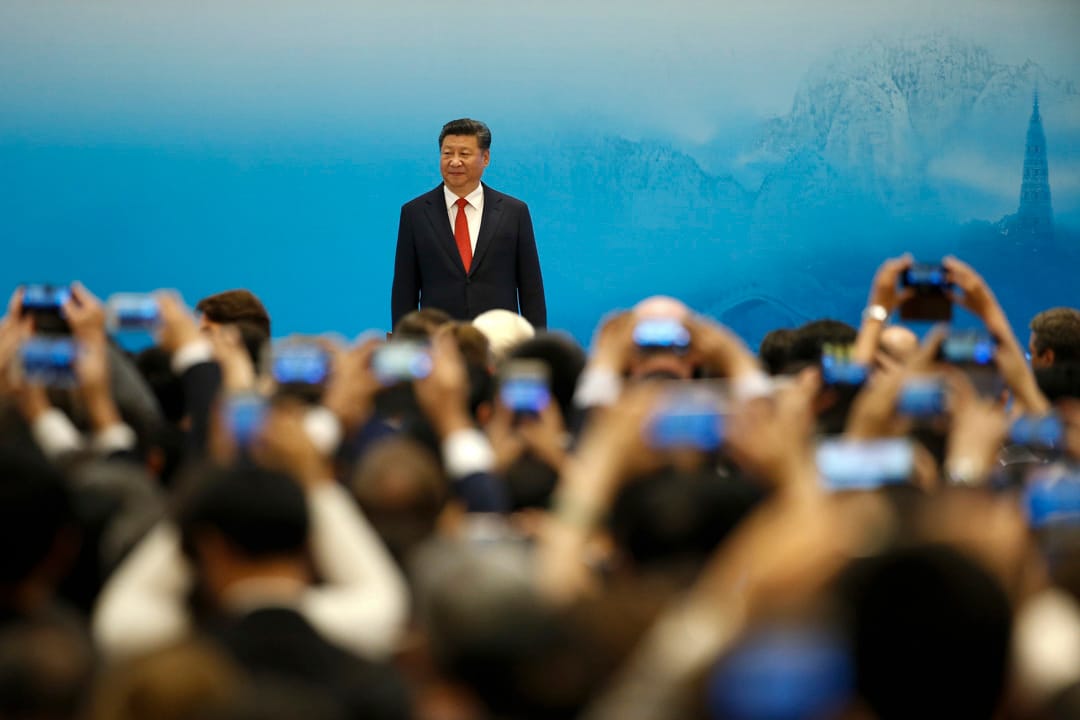

在一個社會生活被完全政治化了的國家裏,一些普通的玩笑也會變成政治玩笑。例如,習近平在G20開幕式上將「寬農」讀作「寬衣」,或者在最近的「一帶一路」峰會上將「精湛」讀成「精甚」,讀錯一個字本來沒有什麼大不了,可是網友拿來嘲諷這位有文革紅衞兵背景的人物不學無術,這就成了政治玩笑。相比之下,小布什總統說話也犯低級語法錯誤,被人取笑,但沒有人把這當成政治笑話。

專制國家的幽默跟自由民主國家的幽默是不同的。我在《犬儒與玩笑》裏討論的是前者,是人們在面臨不自由困境和壓迫性遭遇時,減輕精神和心理壓力的一種方法。政治玩笑是一種幽默,但幽默並不全是政治玩笑。性笑話裏都有幽默,但一般與政治無關,但是,在中國講領導或官員的「黃段子」,那就會成為政治笑話。

端:是不是可以說,政治玩笑裏有抵抗的部分、也有犬儒的部分?

徐:幽默是一種從容面對生活、有趣地看待社會和世界的方式,它經常是從「不那麼較真」的角度來評估的。因為人有幽默感,就不那麼會走極端,不那麼會鑽牛角尖,碰到事情也不那麼會氣急敗壞、偏執極端,不那麼會跟別人爭吵得面紅耳赤,你死我活。

犬儒也是一種處世和看待世界的方式,表面上看也是一種「不那麼較真」的思維方式,但今天的犬儒主義,尤其是在專制獨裁國家,不能用古代的犬儒主義來理解。今天的犬儒主義是一種以「不相信」來獲得合理性和正當性的個人心態或社會文化形態。它的徹底不相信表現在,它甚至不相信還能有什麼辦法改變它所不相信的那個世界。犬儒主義有玩世不恭、憤世嫉俗的一面,也有委屈求全、接受現實的一面,它把對現有秩序的不滿,轉化為一種不拒絕的理解、一種不反抗的清醒和一種不認同的接受。這些特徵就是我在《犬儒與玩笑》裏強調的這二者間的聯繫。

犬儒主義有玩世不恭、憤世嫉俗的一面,也有委屈求全、接受現實的一面,它把對現有秩序的不滿,轉化為一種不拒絕的理解、一種不反抗的清醒和一種不認同的接受。

犬儒的玩笑包含兩個互相矛盾的方面,第一,它包含對現狀的不滿,第二,它並不相信它所不滿的現狀是可以改變的。它會嘲笑無官不貪、天下烏鴉一般黑,但卻又無可奈何地接受這樣一個現實。它的憤世嫉俗、冷嘲熱諷是它唯一的應對方式。犬儒式玩笑對它所取笑的專制統治並不構成真正的抵抗,頂多只是讓統治者有些難堪而已。當然,就連這樣的玩笑,專制統治也不能允許在公共媒體上公開傳播。

端:相比胡平2005年發表的《犬儒病》,您的研究和批判理路和他有什麼區別?胡平身上有濃重的1980年代氣質和「六四」傷痕,但您的身上似乎並沒有這麼明顯,這種時代經歷對於你們的研究來說會有什麼影響?

徐:胡平送過我一本他的《犬儒病》,我也認真拜讀過。其中第一篇叫《犬儒病:當代中國精神危機》,我印象非常深刻。

但是,正如你所說,對犬儒可以有不同的論述角度和方法,我把犬儒和政治笑話放在一起討論,特別是把它與前蘇聯的極權歷史和犬儒主義聯繫起來,我並沒有像胡平那樣直接評述犬儒與中國政治的關係,他重於現實批判,我則更側重於學理分析,可以說是一個明顯的區別吧。

有的讀者覺得我書裏引述的笑話不夠好笑,其實,這不是一個政治笑話集,而是從學理來討論政治笑話的書,以此來透視極權國家里人們的犬儒心態和安身立命的特殊方式。所以,不妨把我這本書與胡平的《犬儒病》放在一起來閲讀。

假面社會的政治玩笑

端:這本書中,您重點分析了納粹德國和蘇聯時期的政治笑話,是不是只有在極權統治的時期或是言論不自由的政治環境下,它們才有存在的可能、同時也具有了意義?

徐:是的,我所討論的政治玩笑,都是與政治專制和公民沒有言論自由聯繫在一起的。假面社會本身就是由政治專制和言論壓迫造成的。

在這種體制之外,當然也可能存在某種其他的政治玩笑,但與專制國家和假面社會的政治玩笑不同。後者是必須在私底下才能說的,即便你不讓我公開說,我私底下還是照樣要說,這裏面的不服從就有抵抗的意義。

這樣的抵抗是一種對壓制和壓迫的不合作、不買賬、不順從,也可能是一種暗中使壞、陽奉陰違、明知故犯。但是,這與真正的抵抗所顯示的公開對立和批判是完全不同的。

比如,鳳凰網曾經有一篇訪談《約瑟夫·奈:特朗普是我見過最差的美國總統 》。奈在被問到如何給特朗普打分時說,「特朗普是目前為止我見過最差勁的美國總統。我曾經認為小布什是最差的,但是特朗普打破了這一最低分,我可能給特朗普打D或D-吧。特朗普對國際制度和世界格局都產生了破壞性的影響」——你能想像奈不正面回答這個問題,而只是說一個關於特朗普的笑話,就敷衍了事嗎?但是,你同樣能想像鳳凰網敢問奈怎麼給習近平打分嗎?中國讀者肯定更關心後者。但為什麼不能問呢?因為言論不自由啊。

端:奧威爾說,每個玩笑都是一次微型革命。你認為政治笑話的力量來自什麼?幽默?還是真實?或是兩者兼有?哈維爾強調說真話,無權者的權力就是說真話,這也是對抗極權的唯一方法。一個具有反抗的意義的政治笑話的力量是不是來源於此?

徐:奧威爾這句話只有在專制和極權國家才有意義。你在美國說一個特朗普的笑話、或者一個美國兩黨惡鬥的笑話,會成為一次微型革命嗎?

比如前不久,美國駐聯合國代表黑莉(Nikki Haley)辭職,開了一個招待會,在會上她就不止一次開特朗普的玩笑,順便也開了參議員伊麗莎白·沃倫(Elizabeth Ann Warren)的玩笑,沃倫自稱有印第安人血統。黑莉說,總統問我跟沃倫是不是同一個部落的,在座者聽了哈哈大笑——黑莉是印度裔,不是印第安人。總統在這個玩笑裏顯得非常無知,但這不過是一個玩笑而已,跟微型革命完全無關。

笑話有反抗的作用,但這種作用是非常有限的,奧威爾或許誇大了這種作用。

而在專制國家裏,直接開獨裁者的玩笑,那可是有危險的。哈維爾的確說,無權者的權力就是說真話,但是專制國家裏的政治笑話頂多只能拐彎抹角地暗示某種真相,但還不是真正地說真話,所以才會有這樣的冷笑話:「一個有八千萬黨員的組織,讀德國人寫的共產黨宣言,唱法國人編的國際歌,對着俄國人設計的鐮刀斧頭旗宣誓;把錢存進瑞士銀行;把老婆孩子送到美國;然後對老百姓說,我們不搞西方那一套」。

這個笑話確實在暗示一個真相,那就是統治者的虛偽、欺騙,或自欺欺人,但它就是不能把這個真相用一句直白的真話說出來。笑話更無法觸及這個問題的真正核心:為什麼這麼一個誰都明白的真相,就是不讓人公開說出來呢?笑話有反抗的作用,但這種作用是非常有限的,奧威爾或許誇大了這種作用。

端:就當下中國而言,網絡時代的信息技術會不會改變政治笑話的生產和傳播?會不會也因此影響到政治?

徐:以前,笑話是口頭流傳的,今天,網絡時代笑話主要是在社交媒體和朋友圈裏流傳,以文字或圖文結合為主。圖文結合一來是有趣,二來不容易被用敏感詞過濾查封。以前是在飯桌上、茶館裏、朋友聚會時面對面的有笑聲交談,今天是聽不見笑聲的笑談。政治笑話的生產仍然是匿名的,仍然是在熟悉的人群間流傳。

說政治笑話和聽政治笑話是一種人際默契互動,是他們互相顯露政治立場的暗號。

說政治笑話和聽政治笑話是一種人際默契互動,是他們互相顯露政治立場的暗號,網上網下都差不多。一般人獨自在網絡上瀏覽,最逗他們樂的,恐怕就是各種各樣的玩笑——這包括笑話、怪話、牢騷話、插科打諢。儘管在嚴格意義上說,這些玩笑並不都可以稱為「笑話」,因為嚴格界定的笑話,指的是一個以「妙語」來結束的簡短「段子」或「故事」。

至於笑話會不會影響到政治,這要看你如何界定「影響」。你聽了政治笑話,於是產生了厭惡或反對一黨專政的想法,這樣的直接影響是極少有的。但是,如果你已經不喜歡一黨專制,但害怕表示出來,那麼政治笑話可以告訴你,除了你,還有別人也一樣不喜歡,而且還在取笑、挖苦、諷刺它。你跟着他們笑起來,就會少一些孤單和害怕,這本身就是一種人與人之間的政治影響。

犬儒時代的生存景觀

端:雖然一個高尚的道德理想值得嚮往和推崇。但無論在蘇聯還是中國,嚴厲的壓制之下,許多人遁入犬儒的理由是,如果我秉持原則說真話,那可能就要當烈士了,而烈士的代價太高,我承受不起......在這種情況下,在犬儒和烈士之間,有沒有一條對於多數人來說更加現實的路徑?不那麼高調、但能堅守住最起碼底線?

徐:我想是有的,犬儒是根本不在乎是非、正邪、對錯、善惡、道德與不道德、正義與不正義的區別,快樂地得過且過。烈士是為了自己心目中的善、道義、道德、正義,寧願玉碎不願瓦全。但是,真正的烈士不是隨時要找死,而是在關鍵的時刻不怕死。烈士行為是在能產生實效的時候,為理念作出犧牲,而犬儒的時代根本就不是這樣一個時候。

任何人都沒有必要在一個獻身無效的時刻,為當烈士而當烈士。在犬儒時代,就算誰當了烈士,別人也只是把他當作傻瓜。阿倫特早就說過,極權統治使得那些願意為正義獻身的人也當不成烈士,這是極權主義特別真正厲害的地方。當烈士首先就要對自己所在的現實處境有所認識,不然就是愚蠢,而不是勇敢;是魯莽,而不是抗爭。

不當烈士,也不當犬儒,並不是難以做到的。你至少可以做到不為惡掘泥揚波,不與邪同流合污,在不能說真話的時候把嘴閉上,而不是說假話隨波逐流。

不當烈士,也不當犬儒,並不是難以做到的,你只要堅持是非、正邪、對錯的區別,弄明白這些區別的依據和原則是什麼,便能按照這些原則去做事。你至少可以做到不為惡掘泥揚波,不與邪同流合污,在不能說真話的時候把嘴閉上,而不是說假話隨波逐流。在今天,這就足夠好了。

端: 您在書中分析犬儒時,談到錢理群教授所說的「精緻的利己主義」,但犬儒至少在內心深處是對自己的做法不認同的,但精緻的利己主義則似乎不一樣?他們甚至假裝是犬儒,但實際上他們只是為了個人利益的最大化。

徐:「精緻的利己主義」是一種犬儒主義。這些利己主義者都是聰明人、明白人。他們在政治上裝傻,明哲保身,免得惹禍上身。只要對他們自己的利益有利,要他們做什麼都行,管它是不是道德,正義不正義,專制不專制,反正都一樣。

精緻的利己主義在中國大陸知識分子、專家、學者中間特別盛行,因為他們是最善於盤算的一群人。

精緻的利己主義在中國大陸知識分子、專家、學者中間特別盛行,因為他們是最善於盤算的一群人。知識和智識本來應該讓人有是非、正邪、善惡的判斷,而不應該是出賣給統治權力的特殊商品。他們也不是不明白這個道理,但卻為了私利,偏偏背道而馳。這種犬儒主義正是德國思想家斯洛特迪克(Peter Sloterdi)所說的,「他們對自己的所作所為一清二楚,但他們依舊坦然為之。」

知識分子的犬儒主義表現在於,一面明明知道知識應該獨立(他們也假裝自己是獨立的),一面卻又蓄意討好權力。他們雖然心裏明白什麼是壞事,但做起壞事照樣坦然為之。他們隨時準備為權力人物的一時政治之需提供「理論支持」,而在他倒台時,猶如一群附勢趨炎的食客,樹倒猢猻散,並無一人出頭護主。當年重慶「唱紅打黑」期間,一些學者、教授聞風起舞,打造「重慶模式」理論便是一個例子。

端:如何判斷一個社會進入「犬儒社會」狀態?「小粉紅」和「精緻利己主義者」的出現,是否表明中國社會的弊端比「犬儒」更進一步了?

徐:整體社會的犬儒化是極權國家特有的現象,不能說是古今皆然、全球如此。今天的犬儒與古代的犬儒雖然用的是同一個說法,但卻不是一個概念。

這就像「專制」這個說法一樣,古代和今天不是同一個概念。在古希臘人那裏,專制是一種管理家務的方式。專制者就是「一家之主」,他管理家裏的僕人、女人、奴隸,因為他們不配享有自由,所以必須服從一家之主的管制。一家之主是正當地運用他的專制權力。古代政治上的不當運用權力叫「暴政」(tyranny)。17世紀政治思想家霍布斯用專制來指對被征服國家人民的統治。所以,專制一開始是描述性的中性詞,不具有它今天的貶義。孟德斯鳩是第一個把專制確定為「邪惡制度」的政治理論家。從此,專制就成為一個譴責的用詞:專制是邪惡的,絕對的專制是絕對邪惡的。

作為一個概念,專制取代暴政,是因為專制特指與自由為敵、實行全面宰制的政治權力。專制很少單獨用於無傾向性的純粹分析,基本上都是用來否定和譴責某種與政治自由相對立或不符合的政治制度。啟蒙運動時期,孟德斯鳩從貴族政治的自由觀念出發,將專制提升為三種基本政府形式之一,今天,人們從民主自由的觀念出發,把專制確定為「獨裁」或「極權」。

也正因為出現了現代的獨裁和極權,才有了今天的犬儒社會。小粉紅和精緻利己主義者都是這種犬儒社會的產物,在古代希臘或者孟德斯鳩時代的法國都找不到類似的現象,在這個意義上說,中國社會的犬儒病確實是史無前例、曠古未有的。

端:中國官方話語中近年來出現一個相對新的概念——「低級紅」和「高級黑」,您如何理解這種「新興事物」?是當權者意識到犬儒心態的危害性,試圖發動一輪淨化運動嗎?

徐:「低級紅」和「高級黑」其實都不是新興事物,一直就是現實中存在的話語現象,它們不在於說話者的意向——要「低級」或者要「抹黑」——而在於聽話人的感受和意會。

「低級紅」和「高級黑」都是諷刺的效果,聽起來像是正話反說,或者反話正說。只有當聽話人覺得滑稽、荒誕,覺得諷刺的時候,才會出現低級紅和高級黑。比如,北韓歌頌領袖的歌曲《沒有他會死》,唱歌的人流着眼淚,情真意切。但聽的人覺得肉麻、滑稽,這就是低級紅和高級黑的效果。

如今,當權者意識到低級紅和高級黑的諷刺和挖苦意味,試圖淨化,好像這只是一個語言運用不當的問題。其實問題不至於語言,而在於語言不自由和馬屁盛行的環境。低級紅和高級黑都是馬屁這棵樹上結出的虛假果實。

當權者意識到低級紅和高級黑的諷刺和挖苦意味,試圖淨化,好像這只是一個語言運用不當的問題。其實問題不至於語言,而在於語言不自由和馬屁盛行的環境。

除非讓人能在公共生活裏說真話,讓媒體說真話,否則不可能成功淨化假話和馬屁。任何與事實不符,而又在冠冕堂皇說着的假話,在明白人聽來,都會有「低級紅」和「高級黑」的效果。「低級紅」和「高級黑」是明白人聽出來的。而今天,明白的人更多了。當年林彪說,毛主席的話一句頂一萬句,大家也不覺得有什麼不妥,今天要是再這麼誇最高領導,那顯然就是「低級紅」和「高級黑」。

「低級紅」和「高級黑」經常是被逼出來的,不得不如此。例如,領導不鹹不淡說了幾句話,卻要求下面深刻領會,那怎麼辦呢?只能漫無邊際地誇大其詞,無止境地抬高。這樣的馬屁拍得好是「善諛」,而一旦拍到了馬腳上,就成了「高級黑」。

許多馬屁都是為了個人崇拜而拍的。勉強維持和打造一種實際上已經不能取信於民眾的領袖個人崇拜,這是後極權社會的一個特色。打造這種個人崇拜的宣傳機器假裝民眾仍然還在相信這個神話,民眾即使不相信,但也還是在公開場合裝出相信的樣子,這就是犬儒主義。

整個社會都在心照不宣、一本正經地玩一個假裝相信馬屁謊言的遊戲。在這樣的偽裝和犬儒氣氛中,任何與真實不符的頌揚和讚美必然令正常人覺得滑稽可笑,但誰也不說穿,坦然為之。這就是為什麼犬儒與玩笑有着內在的聯繫。在充斥着阿諛奉承和假話妄語的世界裏,「低級紅」和「高級黑」永遠存在,只不過是程度上會有些差別而已。

應該「尊重」別人選擇犬儒的自由嗎?

端: 看完這本書,我有一個很大的疑惑,那就是自由主義似乎要求應該尊重每一個人的選擇,每一個人有他的「消極自由」,那我們應該尊重別人選擇犬儒的自由嗎?

徐:你說的「尊重」,我理解是「寬容」的意思,尊重和寬容的不同是,寬容(tolerate)只是理解和不干預,尊重(respect)更需要有贊同和敬重。這二者有時候可以轉變,有時候不能。

譬如對同性戀,寬容和尊重是不同的,轉變也不是那麼容易的。但一個人選擇過一天算一天、「今朝有酒今朝醉」的生活方式,你不贊同這樣的生活方式,但你不干涉他的選擇,對他的選擇不予置評。這也未必就是尊重。但是,如果你是他的親人或者醫生,你肯定不會滿足於這種坐視不管的寬容。你會勸他改變那種你認為是不良的生活態度。

對待犬儒也是一樣的,我在兩本關於犬儒的書裏,都對中國人犬儒心態和行為作了分析,這是一種理解。同所有的理解一樣,它包含了對這一現實的部分接受。但是,這是一種有我自己立場的接受,也就是說,我希望這樣的現實能有所改變,沒有這樣的立場,批評或批判便不可能。

端:您在著作中始終把犬儒病同專制體制綁定批判,但在政治專制之外,犬儒病是否也是現代性導致的精神病灶之一種?是人在原子化的現代社會中孤獨無依、自我放逐、追求自由卻又恐懼自由的反映,而專制社會只不過從極端意義上使其以扭曲形式表現出來?

徐:我在《頹廢與沉默:透視犬儒文化》這本書中討論了民主和專制國家犬儒主義的不同,民主國家也有犬儒病,如道德虛無論、價值相對主義、反智主義、民主可有可無論等等。但我討論的不是這一類犬儒主義,而是專制制度下的犬儒主義,簡單地說,也就是明白人裝糊塗,帶着面具假裝正經或者一點沒正經。

民主國家也有犬儒病,如道德虛無論、價值相對主義、反智主義、民主可有可無論等等。

一般而言的現代犬儒主義是一種不問理由,一味死活不相信,遇事只會憤世嫉俗、陰陽怪氣、委曲求全、自以為是、自得其樂的心態和處事方式。犬儒主義只是懷疑和否定,而拿不出、不想拿出或不屑於拿出積極的主張。

自由社會中也同樣存在這樣的犬儒心態和行為,例如美國有許多人對現有的兩黨政治和惡性爭鬥極端失望,以至對美國的憲政制度和自由民主持徹底懷疑、悲觀、否定的態度,以為自由民主與專制根本沒有區別。

曾競選參議員的美國政治家湯姆·巴西爾(Tom Basile)有一篇題為《美國犬儒主義:我們不信任任何人》(American Cynicism: In Nobody We Trust)的文章,他指出,許多美國人不相信媒體,不相信教會、不相信政治和政治人物,不相信美國的基本價值和原則,「聳人聽聞,消極性和犬儒主義所疊加的信息氾濫使得什麼都不信任成為一種現實模式」。

他沉痛地寫道,「我們已經忘記了社會中的『好』。 我們更少關注自己後院發生的事情,更多地關注1000或10000英里外發生的事情。 雖然這些事情可能具有相關性,但我們的社區和家庭應該影響我們評估生活的方式,而不是一些談話電台主持人在麥克風上尖叫或晚間新聞中的大屠殺圖像」。巴西爾所批評的美國犬儒主義固然有現實的外部原因,但和公民在內心放棄美國精神,在行為上自暴自棄,躲避對自己國家的公民責任也有很大關係。

(徐賁:旅美學者,著名評論人,著有《走向後現代和後殖民》、《文化批評往何處去》、《知識份子和公共政治》等)