自从古希腊哲学家第欧根尼(Diogenes)让亚历山大大帝“站到一边、不要挡住我的阳光”以来,“犬儒主义”(Cynicism)在西方政治思想中就占有了一席之地。历经两千年之后,这一称谓的内涵已经发生了重大变化,从最初的拒绝世俗价值、回归自然纯朴,演变成为现代社会中愤世嫉俗、怀疑一切。而在二十世纪极权主义在苏联、东欧、中国兴起之后,犬儒主义又渗入了新的症状。

20世纪著名哲学家卡尔·波普(Karl Popper)因其对极权主义的非凡见解和深刻批判,而被称为“诊断思想瘟疫的医生”。在当下中国,学者徐贲也正是这样一位诊断思想瘟疫的医生。从“范跑跑”事件到假疫苗事件,从公民社会到公共政治,从国民教育到公民教育,从“小粉红”到“自干五”,从极权制度到美好政治,这十多年来,他密切关注中国当下的每一个热点话题和事件,敏锐地捕捉到中国社会思想出现的各种问题,并以扎实的理论基础、诚实而严肃的笔调来提出自己的诊断。这也让他成为这十余年来中国最著名的公共知识分子之一。

在诸种“思想瘟疫”之中,中国当代社会的犬儒主义正是他长期关注的问题之一。早在其2004年的文章《当今中国大众社会的犬儒主义》便指出,当今中国社会的犬儒主义“不只是一种单纯的怀疑戒备心态,而更是一种人们在特定的统治和被统治关系中形成的生存方式”。

犬儒主义是一种怎样的生存方式?如何去看待一个政治玩笑?犬儒、政治玩笑与政治之间,又是何种关系?徐贲为此撰写了两本专著:一本是2015年的《颓废与沉默:透视犬儒文化》;另一本则是2018年的《犬儒与玩笑:假面社会的政治幽默》。

在前者中,徐贲对中国现阶段知识分子的犬儒心态进行了分析辩解,对“中国社会的信仰危机、社会颓废、人类价值、教育分歧、公共说理”进行了思考与反思;而在后者中,徐贲更进一步对纳粹德国与苏联等极权社会出现的政治玩笑与犬儒进行了剖析,同时也给当下中国社会的犬儒思想所蕴含的危机敲响警钟。

《犬儒与玩笑:假面社会的政治幽默》

作者:徐贲

出版社:牛津大学出版社(香港)

ISBN: 9780190974299

这两本原本是姊妹篇的著作,却在面世后经历了不同的境遇,《颓废与沉默》2015年在中国大陆的东方出版社出版后,《犬儒与玩笑》却无法通过审查,换了四五家出版社,花了三年多时间,最终辗转到香港出版。或许,这正如两书主题的分殊一样,同样是犬儒主义的表现,“颓废与沉默”在当下中国大陆还有一定容身空间,而反抗色彩更强的“玩笑”,则遭遇更多严防死守。

“我写了两本关于犬儒的书,但我并没有雄心去改变人类的犬儒,我只是希望中国人能够重新振作起来,如此而已。”

面对这种境遇,徐贲不无悲观地表示:“我在书里介绍了俄国学者对俄国犬儒的批判,他们想改变俄国人的犬儒,因为那是他们的同胞。我们虽然可以从彼此的论述产生相似的联想,但我们其实彼此并不会太在乎对方国家里的人们......我写了两本关于犬儒的书,但我并没有雄心去改变人类的犬儒,我只是希望中国人能够重新振作起来,如此而已。”

话虽如此,面对中国社会史无前例的犬儒症状,这种“如此而已”却已然是一种雄心壮志。放在五四100年而青春散场、“德”“赛”两先生不知所踪,六四30年而官方民间依然讳莫如深的背景下,犬儒病已经堪称沉疴,用徐贲的话来说,中国社会的犬儒病是史无前例、旷古未有的。

然而,或许又如鲁迅所言—— “几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望”。扭转当下中国的犬儒病,大概也是一样。

犬儒、幽默与政治玩笑

端传媒(以下简称端):您在《犬儒与玩笑:假面社会的政治幽默》当中谈到了犬儒、幽默和政治玩笑这些概念的区别和联系。您能否简短地概括他们之间的区别?

徐贲(以下简称徐):我所涉及的这些概念有一个大的前提,即都是在极权国家和专制的假面社会里说的,这是一个特殊的语境。就拿“政治玩笑”来说,美国有许多讽刺特朗普的漫画,但不是我要讨论的政治玩笑。我说的政治玩笑是在像前苏联和今天中国的那种类型,它对执政党、官员、政府体制、统治手段、意识形态和宣传等等有浓厚的讽刺意味。

在一个社会生活被完全政治化了的国家里,一些普通的玩笑也会变成政治玩笑。

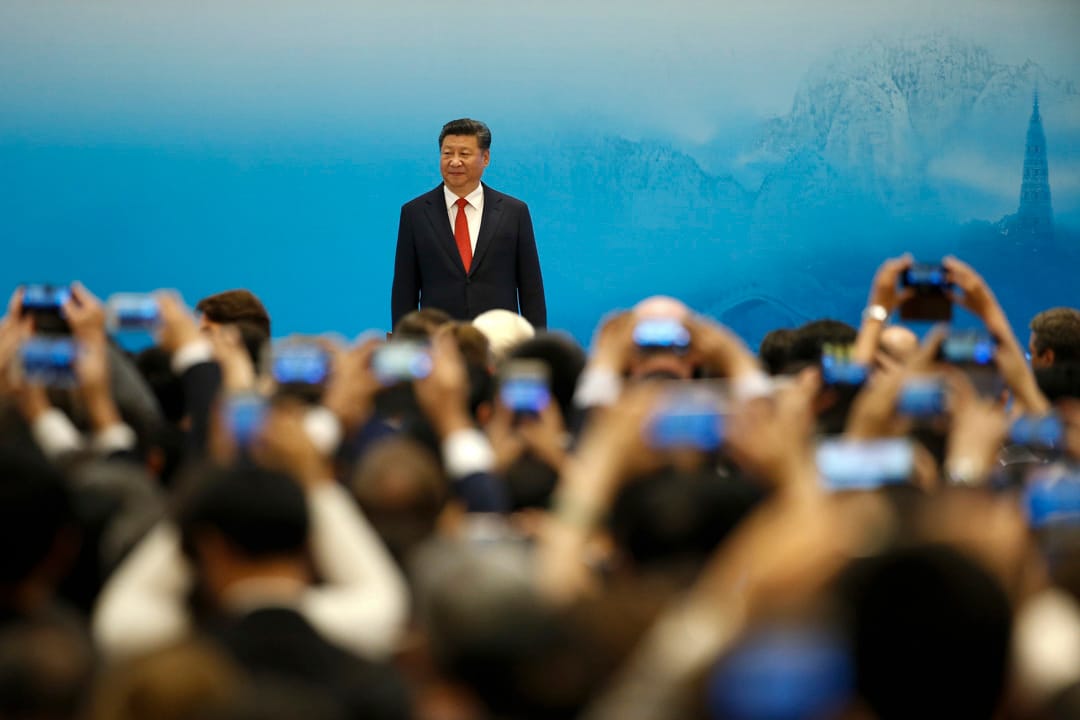

在一个社会生活被完全政治化了的国家里,一些普通的玩笑也会变成政治玩笑。例如,习近平在G20开幕式上将“宽农”读作“宽衣”,或者在最近的“一带一路”峰会上将“精湛”读成“精甚”,读错一个字本来没有什么大不了,可是网友拿来嘲讽这位有文革红卫兵背景的人物不学无术,这就成了政治玩笑。相比之下,小布什总统说话也犯低级语法错误,被人取笑,但没有人把这当成政治笑话。

专制国家的幽默跟自由民主国家的幽默是不同的。我在《犬儒与玩笑》里讨论的是前者,是人们在面临不自由困境和压迫性遭遇时,减轻精神和心理压力的一种方法。政治玩笑是一种幽默,但幽默并不全是政治玩笑。性笑话里都有幽默,但一般与政治无关,但是,在中国讲领导或官员的“黄段子”,那就会成为政治笑话。

端:是不是可以说,政治玩笑里有抵抗的部分、也有犬儒的部分?

徐:幽默是一种从容面对生活、有趣地看待社会和世界的方式,它经常是从“不那么较真”的角度来评估的。因为人有幽默感,就不那么会走极端,不那么会钻牛角尖,碰到事情也不那么会气急败坏、偏执极端,不那么会跟别人争吵得面红耳赤,你死我活。

犬儒也是一种处世和看待世界的方式,表面上看也是一种“不那么较真”的思维方式,但今天的犬儒主义,尤其是在专制独裁国家,不能用古代的犬儒主义来理解。今天的犬儒主义是一种以“不相信”来获得合理性和正当性的个人心态或社会文化形态。它的彻底不相信表现在,它甚至不相信还能有什么办法改变它所不相信的那个世界。犬儒主义有玩世不恭、愤世嫉俗的一面,也有委屈求全、接受现实的一面,它把对现有秩序的不满,转化为一种不拒绝的理解、一种不反抗的清醒和一种不认同的接受。这些特征就是我在《犬儒与玩笑》里强调的这二者间的联系。

犬儒主义有玩世不恭、愤世嫉俗的一面,也有委屈求全、接受现实的一面,它把对现有秩序的不满,转化为一种不拒绝的理解、一种不反抗的清醒和一种不认同的接受。

犬儒的玩笑包含两个互相矛盾的方面,第一,它包含对现状的不满,第二,它并不相信它所不满的现状是可以改变的。它会嘲笑无官不贪、天下乌鸦一般黑,但却又无可奈何地接受这样一个现实。它的愤世嫉俗、冷嘲热讽是它唯一的应对方式。犬儒式玩笑对它所取笑的专制统治并不构成真正的抵抗,顶多只是让统治者有些难堪而已。当然,就连这样的玩笑,专制统治也不能允许在公共媒体上公开传播。

端:相比胡平2005年发表的《犬儒病》,您的研究和批判理路和他有什么区别?胡平身上有浓重的1980年代气质和“六四”伤痕,但您的身上似乎并没有这么明显,这种时代经历对于你们的研究来说会有什么影响?

徐:胡平送过我一本他的《犬儒病》,我也认真拜读过。其中第一篇叫《犬儒病:当代中国精神危机》,我印象非常深刻。

但是,正如你所说,对犬儒可以有不同的论述角度和方法,我把犬儒和政治笑话放在一起讨论,特别是把它与前苏联的极权历史和犬儒主义联系起来,我并没有像胡平那样直接评述犬儒与中国政治的关系,他重于现实批判,我则更侧重于学理分析,可以说是一个明显的区别吧。

有的读者觉得我书里引述的笑话不够好笑,其实,这不是一个政治笑话集,而是从学理来讨论政治笑话的书,以此来透视极权国家里人们的犬儒心态和安身立命的特殊方式。所以,不妨把我这本书与胡平的《犬儒病》放在一起来阅读。

假面社会的政治玩笑

端:这本书中,您重点分析了纳粹德国和苏联时期的政治笑话,是不是只有在极权统治的时期或是言论不自由的政治环境下,它们才有存在的可能、同时也具有了意义?

徐:是的,我所讨论的政治玩笑,都是与政治专制和公民没有言论自由联系在一起的。假面社会本身就是由政治专制和言论压迫造成的。

在这种体制之外,当然也可能存在某种其他的政治玩笑,但与专制国家和假面社会的政治玩笑不同。后者是必须在私底下才能说的,即便你不让我公开说,我私底下还是照样要说,这里面的不服从就有抵抗的意义。

这样的抵抗是一种对压制和压迫的不合作、不买账、不顺从,也可能是一种暗中使坏、阳奉阴违、明知故犯。但是,这与真正的抵抗所显示的公开对立和批判是完全不同的。

比如,凤凰网曾经有一篇访谈《约瑟夫·奈:特朗普是我见过最差的美国总统 》。奈在被问到如何给特朗普打分时说,“特朗普是目前为止我见过最差劲的美国总统。我曾经认为小布什是最差的,但是特朗普打破了这一最低分,我可能给特朗普打D或D-吧。特朗普对国际制度和世界格局都产生了破坏性的影响”——你能想像奈不正面回答这个问题,而只是说一个关于特朗普的笑话,就敷衍了事吗?但是,你同样能想像凤凰网敢问奈怎么给习近平打分吗?中国读者肯定更关心后者。但为什么不能问呢?因为言论不自由啊。

端:奥威尔说,每个玩笑都是一次微型革命。你认为政治笑话的力量来自什么?幽默?还是真实?或是两者兼有?哈维尔强调说真话,无权者的权力就是说真话,这也是对抗极权的唯一方法。一个具有反抗的意义的政治笑话的力量是不是来源于此?

徐:奥威尔这句话只有在专制和极权国家才有意义。你在美国说一个特朗普的笑话、或者一个美国两党恶斗的笑话,会成为一次微型革命吗?

比如前不久,美国驻联合国代表黑莉(Nikki Haley)辞职,开了一个招待会,在会上她就不止一次开特朗普的玩笑,顺便也开了参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Ann Warren)的玩笑,沃伦自称有印第安人血统。黑莉说,总统问我跟沃伦是不是同一个部落的,在座者听了哈哈大笑——黑莉是印度裔,不是印第安人。总统在这个玩笑里显得非常无知,但这不过是一个玩笑而已,跟微型革命完全无关。

笑话有反抗的作用,但这种作用是非常有限的,奥威尔或许夸大了这种作用。

而在专制国家里,直接开独裁者的玩笑,那可是有危险的。哈维尔的确说,无权者的权力就是说真话,但是专制国家里的政治笑话顶多只能拐弯抹角地暗示某种真相,但还不是真正地说真话,所以才会有这样的冷笑话:“一个有八千万党员的组织,读德国人写的共产党宣言,唱法国人编的国际歌,对着俄国人设计的镰刀斧头旗宣誓;把钱存进瑞士银行;把老婆孩子送到美国;然后对老百姓说,我们不搞西方那一套”。

这个笑话确实在暗示一个真相,那就是统治者的虚伪、欺骗,或自欺欺人,但它就是不能把这个真相用一句直白的真话说出来。笑话更无法触及这个问题的真正核心:为什么这么一个谁都明白的真相,就是不让人公开说出来呢?笑话有反抗的作用,但这种作用是非常有限的,奥威尔或许夸大了这种作用。

端:就当下中国而言,网络时代的信息技术会不会改变政治笑话的生产和传播?会不会也因此影响到政治?

徐:以前,笑话是口头流传的,今天,网络时代笑话主要是在社交媒体和朋友圈里流传,以文字或图文结合为主。图文结合一来是有趣,二来不容易被用敏感词过滤查封。以前是在饭桌上、茶馆里、朋友聚会时面对面的有笑声交谈,今天是听不见笑声的笑谈。政治笑话的生产仍然是匿名的,仍然是在熟悉的人群间流传。

说政治笑话和听政治笑话是一种人际默契互动,是他们互相显露政治立场的暗号。

说政治笑话和听政治笑话是一种人际默契互动,是他们互相显露政治立场的暗号,网上网下都差不多。一般人独自在网络上浏览,最逗他们乐的,恐怕就是各种各样的玩笑——这包括笑话、怪话、牢骚话、插科打诨。尽管在严格意义上说,这些玩笑并不都可以称为“笑话”,因为严格界定的笑话,指的是一个以“妙语”来结束的简短“段子”或“故事”。

至于笑话会不会影响到政治,这要看你如何界定“影响”。你听了政治笑话,于是产生了厌恶或反对一党专政的想法,这样的直接影响是极少有的。但是,如果你已经不喜欢一党专制,但害怕表示出来,那么政治笑话可以告诉你,除了你,还有别人也一样不喜欢,而且还在取笑、挖苦、讽刺它。你跟着他们笑起来,就会少一些孤单和害怕,这本身就是一种人与人之间的政治影响。

犬儒时代的生存景观

端:虽然一个高尚的道德理想值得向往和推崇。但无论在苏联还是中国,严厉的压制之下,许多人遁入犬儒的理由是,如果我秉持原则说真话,那可能就要当烈士了,而烈士的代价太高,我承受不起......在这种情况下,在犬儒和烈士之间,有没有一条对于多数人来说更加现实的路径?不那么高调、但能坚守住最起码底线?

徐:我想是有的,犬儒是根本不在乎是非、正邪、对错、善恶、道德与不道德、正义与不正义的区别,快乐地得过且过。烈士是为了自己心目中的善、道义、道德、正义,宁愿玉碎不愿瓦全。但是,真正的烈士不是随时要找死,而是在关键的时刻不怕死。烈士行为是在能产生实效的时候,为理念作出牺牲,而犬儒的时代根本就不是这样一个时候。

任何人都没有必要在一个献身无效的时刻,为当烈士而当烈士。在犬儒时代,就算谁当了烈士,别人也只是把他当作傻瓜。阿伦特早就说过,极权统治使得那些愿意为正义献身的人也当不成烈士,这是极权主义特别真正厉害的地方。当烈士首先就要对自己所在的现实处境有所认识,不然就是愚蠢,而不是勇敢;是鲁莽,而不是抗争。

不当烈士,也不当犬儒,并不是难以做到的。你至少可以做到不为恶掘泥扬波,不与邪同流合污,在不能说真话的时候把嘴闭上,而不是说假话随波逐流。

不当烈士,也不当犬儒,并不是难以做到的,你只要坚持是非、正邪、对错的区别,弄明白这些区别的依据和原则是什么,便能按照这些原则去做事。你至少可以做到不为恶掘泥扬波,不与邪同流合污,在不能说真话的时候把嘴闭上,而不是说假话随波逐流。在今天,这就足够好了。

端: 您在书中分析犬儒时,谈到钱理群教授所说的“精致的利己主义”,但犬儒至少在内心深处是对自己的做法不认同的,但精致的利己主义则似乎不一样?他们甚至假装是犬儒,但实际上他们只是为了个人利益的最大化。

徐:“精致的利己主义”是一种犬儒主义。这些利己主义者都是聪明人、明白人。他们在政治上装傻,明哲保身,免得惹祸上身。只要对他们自己的利益有利,要他们做什么都行,管它是不是道德,正义不正义,专制不专制,反正都一样。

精致的利己主义在中国大陆知识分子、专家、学者中间特别盛行,因为他们是最善于盘算的一群人。

精致的利己主义在中国大陆知识分子、专家、学者中间特别盛行,因为他们是最善于盘算的一群人。知识和智识本来应该让人有是非、正邪、善恶的判断,而不应该是出卖给统治权力的特殊商品。他们也不是不明白这个道理,但却为了私利,偏偏背道而驰。这种犬儒主义正是德国思想家斯洛特迪克(Peter Sloterdi)所说的,“他们对自己的所作所为一清二楚,但他们依旧坦然为之。”

知识分子的犬儒主义表现在于,一面明明知道知识应该独立(他们也假装自己是独立的),一面却又蓄意讨好权力。他们虽然心里明白什么是坏事,但做起坏事照样坦然为之。他们随时准备为权力人物的一时政治之需提供“理论支持”,而在他倒台时,犹如一群附势趋炎的食客,树倒猢狲散,并无一人出头护主。当年重庆“唱红打黑”期间,一些学者、教授闻风起舞,打造“重庆模式”理论便是一个例子。

端:如何判断一个社会进入“犬儒社会”状态?“小粉红”和“精致利己主义者”的出现,是否表明中国社会的弊端比“犬儒”更进一步了?

徐:整体社会的犬儒化是极权国家特有的现象,不能说是古今皆然、全球如此。今天的犬儒与古代的犬儒虽然用的是同一个说法,但却不是一个概念。

这就像“专制”这个说法一样,古代和今天不是同一个概念。在古希腊人那里,专制是一种管理家务的方式。专制者就是“一家之主”,他管理家里的仆人、女人、奴隶,因为他们不配享有自由,所以必须服从一家之主的管制。一家之主是正当地运用他的专制权力。古代政治上的不当运用权力叫“暴政”(tyranny)。17世纪政治思想家霍布斯用专制来指对被征服国家人民的统治。所以,专制一开始是描述性的中性词,不具有它今天的贬义。孟德斯鸠是第一个把专制确定为“邪恶制度”的政治理论家。从此,专制就成为一个谴责的用词:专制是邪恶的,绝对的专制是绝对邪恶的。

作为一个概念,专制取代暴政,是因为专制特指与自由为敌、实行全面宰制的政治权力。专制很少单独用于无倾向性的纯粹分析,基本上都是用来否定和谴责某种与政治自由相对立或不符合的政治制度。启蒙运动时期,孟德斯鸠从贵族政治的自由观念出发,将专制提升为三种基本政府形式之一,今天,人们从民主自由的观念出发,把专制确定为“独裁”或“极权”。

也正因为出现了现代的独裁和极权,才有了今天的犬儒社会。小粉红和精致利己主义者都是这种犬儒社会的产物,在古代希腊或者孟德斯鸠时代的法国都找不到类似的现象,在这个意义上说,中国社会的犬儒病确实是史无前例、旷古未有的。

端:中国官方话语中近年来出现一个相对新的概念——“低级红”和“高级黑”,您如何理解这种“新兴事物”?是当权者意识到犬儒心态的危害性,试图发动一轮净化运动吗?

徐:“低级红”和“高级黑”其实都不是新兴事物,一直就是现实中存在的话语现象,它们不在于说话者的意向——要“低级”或者要“抹黑”——而在于听话人的感受和意会。

“低级红”和“高级黑”都是讽刺的效果,听起来像是正话反说,或者反话正说。只有当听话人觉得滑稽、荒诞,觉得讽刺的时候,才会出现低级红和高级黑。比如,朝鲜歌颂领袖的歌曲《没有他会死》,唱歌的人流着眼泪,情真意切。但听的人觉得肉麻、滑稽,这就是低级红和高级黑的效果。

如今,当权者意识到低级红和高级黑的讽刺和挖苦意味,试图净化,好像这只是一个语言运用不当的问题。其实问题不至于语言,而在于语言不自由和马屁盛行的环境。低级红和高级黑都是马屁这棵树上结出的虚假果实。

当权者意识到低级红和高级黑的讽刺和挖苦意味,试图净化,好像这只是一个语言运用不当的问题。其实问题不至于语言,而在于语言不自由和马屁盛行的环境。

除非让人能在公共生活里说真话,让媒体说真话,否则不可能成功净化假话和马屁。任何与事实不符,而又在冠冕堂皇说着的假话,在明白人听来,都会有“低级红”和“高级黑”的效果。“低级红”和“高级黑”是明白人听出来的。而今天,明白的人更多了。当年林彪说,毛主席的话一句顶一万句,大家也不觉得有什么不妥,今天要是再这么夸最高领导,那显然就是“低级红”和“高级黑”。

“低级红”和“高级黑”经常是被逼出来的,不得不如此。例如,领导不咸不淡说了几句话,却要求下面深刻领会,那怎么办呢?只能漫无边际地夸大其词,无止境地抬高。这样的马屁拍得好是“善谀”,而一旦拍到了马脚上,就成了“高级黑”。

许多马屁都是为了个人崇拜而拍的。勉强维持和打造一种实际上已经不能取信于民众的领袖个人崇拜,这是后极权社会的一个特色。打造这种个人崇拜的宣传机器假装民众仍然还在相信这个神话,民众即使不相信,但也还是在公开场合装出相信的样子,这就是犬儒主义。

整个社会都在心照不宣、一本正经地玩一个假装相信马屁谎言的游戏。在这样的伪装和犬儒气氛中,任何与真实不符的颂扬和赞美必然令正常人觉得滑稽可笑,但谁也不说穿,坦然为之。这就是为什么犬儒与玩笑有着内在的联系。在充斥着阿谀奉承和假话妄语的世界里,“低级红”和“高级黑”永远存在,只不过是程度上会有些差别而已。

应该“尊重”别人选择犬儒的自由吗?

端: 看完这本书,我有一个很大的疑惑,那就是自由主义似乎要求应该尊重每一个人的选择,每一个人有他的“消极自由”,那我们应该尊重别人选择犬儒的自由吗?

徐:你说的“尊重”,我理解是“宽容”的意思,尊重和宽容的不同是,宽容(tolerate)只是理解和不干预,尊重(respect)更需要有赞同和敬重。这二者有时候可以转变,有时候不能。

譬如对同性恋,宽容和尊重是不同的,转变也不是那么容易的。但一个人选择过一天算一天、“今朝有酒今朝醉”的生活方式,你不赞同这样的生活方式,但你不干涉他的选择,对他的选择不予置评。这也未必就是尊重。但是,如果你是他的亲人或者医生,你肯定不会满足于这种坐视不管的宽容。你会劝他改变那种你认为是不良的生活态度。

对待犬儒也是一样的,我在两本关于犬儒的书里,都对中国人犬儒心态和行为作了分析,这是一种理解。同所有的理解一样,它包含了对这一现实的部分接受。但是,这是一种有我自己立场的接受,也就是说,我希望这样的现实能有所改变,没有这样的立场,批评或批判便不可能。

端:您在著作中始终把犬儒病同专制体制绑定批判,但在政治专制之外,犬儒病是否也是现代性导致的精神病灶之一种?是人在原子化的现代社会中孤独无依、自我放逐、追求自由却又恐惧自由的反映,而专制社会只不过从极端意义上使其以扭曲形式表现出来?

徐:我在《颓废与沉默:透视犬儒文化》这本书中讨论了民主和专制国家犬儒主义的不同,民主国家也有犬儒病,如道德虚无论、价值相对主义、反智主义、民主可有可无论等等。但我讨论的不是这一类犬儒主义,而是专制制度下的犬儒主义,简单地说,也就是明白人装糊涂,带着面具假装正经或者一点没正经。

民主国家也有犬儒病,如道德虚无论、价值相对主义、反智主义、民主可有可无论等等。

一般而言的现代犬儒主义是一种不问理由,一味死活不相信,遇事只会愤世嫉俗、阴阳怪气、委曲求全、自以为是、自得其乐的心态和处事方式。犬儒主义只是怀疑和否定,而拿不出、不想拿出或不屑于拿出积极的主张。

自由社会中也同样存在这样的犬儒心态和行为,例如美国有许多人对现有的两党政治和恶性争斗极端失望,以至对美国的宪政制度和自由民主持彻底怀疑、悲观、否定的态度,以为自由民主与专制根本没有区别。

曾竞选参议员的美国政治家汤姆·巴西尔(Tom Basile)有一篇题为《美国犬儒主义:我们不信任任何人》(American Cynicism: In Nobody We Trust)的文章,他指出,许多美国人不相信媒体,不相信教会、不相信政治和政治人物,不相信美国的基本价值和原则,“耸人听闻,消极性和犬儒主义所叠加的信息泛滥使得什么都不信任成为一种现实模式”。

他沉痛地写道,“我们已经忘记了社会中的‘好’。 我们更少关注自己后院发生的事情,更多地关注1000或10000英里外发生的事情。 虽然这些事情可能具有相关性,但我们的社区和家庭应该影响我们评估生活的方式,而不是一些谈话电台主持人在麦克风上尖叫或晚间新闻中的大屠杀图像”。巴西尔所批评的美国犬儒主义固然有现实的外部原因,但和公民在内心放弃美国精神,在行为上自暴自弃,躲避对自己国家的公民责任也有很大关系。

(徐贲:旅美学者,著名评论人,著有《走向后现代和后殖民》、《文化批评往何处去》、《知识份子和公共政治》等)