【編者按】上篇看到 Zine 小誌設計師不斷挑戰組成「書」的紙質、印刷、開本等組合,尋求創新的可能,以及最適合表達當下想要表達的意念。用一個主題來結合零碎思絮的創作,完全個人化的表達敘述未必受到出版社青睞,但從下筆那一刻開始,直到裝訂成「書」,都由設計師全盤操作。對他們而言,從零到一的整套Zine創作流程,才可讓他們有盡情發揮創意、表達想法。

帶着香港人的身分參與國際上各式展覽,「香港製造」是他們身上的標籤,但他們對此並不以為意,也不曾特別為了香港的什麼來創作。標籤、註釋都是其他人因為他們的原生身分、創作取材環境而往他們身上貼,他們從未主動為香港這地代言什麼。跳脫國族想像,Zine 小誌反而讓設計師們找到更多連結與創作的可能,串連起不同領域聚在一起,萌發更多好玩的可能。

香港特色?或許只因生活在香港

香港人製作的 Zine 便是承載着香港文化?他們都不約而同地說,也許只是剛好生活在這個城市。Onion Peterman 的150cm 長橫軸 Zine 創作《Park at Night》便描繪他居住地方附近的長型公園。

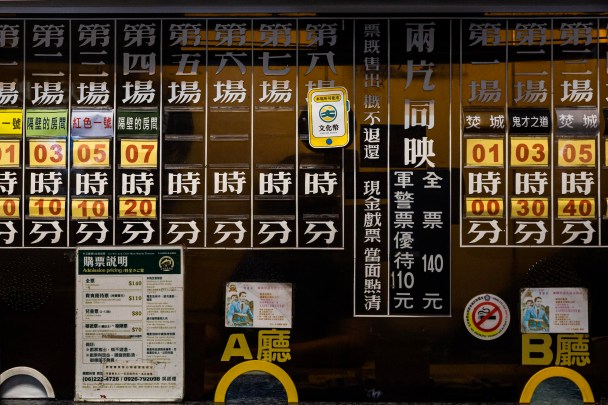

「有一陣子我家樓下(公園)原來有許多奇怪的人,但這些全都是我見過的普通人。我很常去公園,每天都見到不同的人,我想把他們畫下來。」Onion Peterman 想要繪畫的念頭,往往只是來自想要紀錄生活環鏡的每個定格鏡頭。夜裏,他踏着滑板滑進公園,一邊看着黃底黑字的規範禁例,一邊看到公園內各人在僅有的行動自由中最放鬆的姿態。

「你知道香港的,做什麼都不被允許。」所以 Onion Peterman 用上絲網分六次印刷下夜裏的公園,記下一處能讓人喘一口氣的空間。那些牆上掛着的行為規範警告,就讓它掛着吧,不妨礙使用者的尋樂休憩。

她有衝動,想認識自己曾生活的地方,更希望能讓這地方的文化能讓其他人有機會看到。因此,第二本 Zine 特意選來「打小人」為題,講述這種她認為很快便有可能看不見的傳統文化。

另一邊廂,Jeffrey 在《羊壹》第6期 也以每早上班通勤的十五分鐘為題,速寫地鐵車廂內的眾人人相。家住寶林的他,每天乘坐地鐵到北角上下班,不多不少正好是一刻時。概括形相的幾筆鉛筆,捕捉香港人如何拖着疲憊的身驅被運送到工作場所,有閉眼假寐、無聊悶慌地滑動手機屏幕、翻閱小說、聆聽耳機傳來的樂曲……緊緊把握這十五鐘的車程,選擇在上班前後保存僅餘的自己,或是利用這短短一刻連繫工作以外的世界。

意義在哪?記錄自己覺得重要的小事

13歲便移民與成長於英國的 Charlene 發現,英語與廣東話在日常溝通充斥着不同的 slang(俚語)與 idiom(慣用語、方言),兩種語言都有其獨有的使用方法。她言偶爾會被當地人揶諭她使用英語不當,激發她想要把廣東話介紹給外國人,也就萌生了製作第一本 Zine《Ngo Ng Sick Gon Kwon Don Wah ah, Nei Gon Yin Men Lah!(I can’t speak Cantonese, can you please speak in English?)》的英漢廣東話俚語翻譯的小詞典的想法,分享香港廣東話文化的心情也延伸至第二本 Zine《Villain Hitting打小人》的創作。

「有些事情我是留意了卻沒親身體驗過,或者可能有文化隔閡。我想抓住,了解一些如今存留的、值得外國人欣賞的。」她有衝動,想認識自己曾生活的地方,更希望能讓這地方的文化能讓其他人有機會看到。因此,第二本 Zine 特意選來「打小人」為題,講述這種她認為很快便有可能看不見的傳統文化。

「我覺得這一件事情很快會沒有,我們這個年代的人不會再做這個事情,這些婆婆做完之後,就不一定有人做。」而她則以色彩繽紛的插畫把「打小人」相關的用品、措詞記等下來,亦生動地把過程以插畫連環圖形式描畫紀錄,添上不少童趣感。

「香港製造」?都因別人看你是香港人

問及對被視為代表香港的 Zine 和設計師有何看法,《乒乓》團隊的阿哲卻反跟記者分享一個發生在 Tokyo Art Book Fair 的故事。所謂香港不香港,其實都只是一種外部人的預設偏見,也要看套用項目是什麼。

另外經營獨立書店 Book B 的阿哲,他曾聽到書店夥伴朋友分享去東京參加 Tokyo Art Book Fair 的經驗。當時他朋友帶着很多不同種類的書到展場,遇到當地一名設計師跟他說︰他們的東西很「香港」。但那些書裏面有些並不「香港」,都是些不同的出版物,也不一定全是指向香港的符號。只是在表述上,香港的習慣用字,便隱約造成了劃分。

以廣東話如何拿回主流話語權為例,也是應該由講廣東話的人去做一些好事情出來,若多培育出一個王家衛導演,就簡單很多了。

「繁體字和簡體字的排版方法有點不同。如果再深究的話,即使我做英文排版,日本的英文和香港的英文、大陸的英文都不一樣,我好肯定的是他(日本設計師)看到這種英文,就會知道這不是日本的(出版品)。」

面對「香港製造」、「代表香港」這類的形容,阿哲便開始思索「到底我做什麼是代表香港的呢?」他笑着自問,也是在問同為創作者的人。「因為香港人的身份,其實做什麼出來都會有香港的部分,所以最重要的就是做好它,做好了才會有人欣賞。」又以廣東話如何拿回主流話語權為例,也是應該由講廣東話的人去做一些好事情出來,若多培育出一個王家衛導演,就簡單很多了。「其實不是要怎麼去鬧,或者怎樣排斥別人,而是要找方法做好一件事。」怎樣做好,比怎樣表現「香港」,往往來得更重要。

分享連結,Zine搭起可能的橋樑

國內國外,有要遊走的國族分線;線上線下,也要跨過一重看不見的牆。社交評台的普及,設計師們在視覺上獨領風騷地佔據使用者的眼球,正方格的 instagram、Facebook 粉絲專頁、個人特製網頁頁面等,都是他們色彩風格的伸展台。

線上要抓住讀者眼球,線下則因分享想法而連結各方。從實體店面買到 Zine 的地方不多,港島的 Odd One Out、藝鵠;九龍的 Kubrick 、common room & co.,在這些本地獨立書店,都可看到這些小誌的踪影。但誰說,繪圖畫像就只能出現在紙張與螢幕之上呢?

跳脫紙面,Charlene 的畫作會出現在 T-shirt、扣針、布袋和貼紙等媒介,讓小想法能化成小物隨身佩戴。長年在倫敦香港兩地移動,她指房屋土地的限制大大影響香港人的對生活、對文化的想法。「大家留意到,家裏可能沒有地方多擺一本書,但有地方多放一件衣服。」書櫃在英國家居是常見普遍皆有的家具,但香港卻成了奢侈之物,在買書與買衣物之間,後者對大多香港人來說比較容易負擔。「很多人未必會買印刷的東西放在家裏,但一些小東西,譬如衣服,可以連繫到自己,容易做決定,又便宜。」

團體設計師風格各異的《乒乓》設計師們更使意念延伸到手工啤酒,於去年與本港麥氏釀酒廠合作推出七種風格七款味道的「乒乓 X 麥子手工啤」。Leumas 回想起這跨界合作仍覺有趣︰「那一期我們有七個人,所以就出了七款,正好麥子有七款味。第三期(鬱到病)我們是玩不同的病,覺得可以配對組合。我就問麥子七款味道有什麼不同,他說酒精度數不一樣,最極端就是很清淡的;那我們怎麼對位呢,就是畫風最強烈對上酒精最濃的,酒精最清淡的就對最文青風的。」

走向產業?讀者市場不是他們的首要考慮

製作 Zine 在香港漸漸被看見,但若要論及發展成一個「產業」,恐怕仍然言之尚早。《薄簿仔》與《Zinema》的製作人之一阿貓向記者提到「Zine 這件事情你做了一段時間會很想停的,因為這是一個興趣,到一個階段就會覺得夠了。」這也是《薄簿仔》選擇停刊在第十期「結束」的原因。

同時 Forrest 也強調 Zine 還是偏向個人想法的分享,觀眾、市場都不是他們在製作時所考量的重點。面對想要被更多人認識和保持個人風格的 Zine 創作,他也坦然表達內心的矛盾︰「Zine 本身就是一個作者風格的東西,你想多些人認識作者的話,就要考慮市場,但這會限制作者。雖然產業離不開市場,我會儘量不考慮。」

看着近期在香港興起一陣 Zine 的風潮,Jeffrey 顯得寵辱不驚、一切如常。「這一類很簡單的出版,也有存在的意義和好玩的地方。做 Zine 是特別的過程,就算這個熱潮過了,也會再回來的。」

但提到未來發展,他雖寄語希望,但仍苦惱於生態因社會大環境而無法健康開展。「Zine 的生態很需要人去印刷啊,也需要工作空間去做 Zine。第二就是發行很貴,轉移到網上售賣也不夠。在香港賣 Zine 的很難付得起舖租,因為 Zine 的收入很少。」曾在墨爾本市中心的地鐵站商場中,他找到一間專門買賣 Zine 十幾年的店鋪,反映那個地方對 Zine 的包容跟香港完全不一樣的。店裏也有兩部影印機,供設計師現場借用製造 Zine,即場做完也可以選擇在店裏寄賣。「現在就算我們可以做,可以印,但發行是很困難的,所以要成為一種生態是比較長遠的。」

同時經營電商 tothepowerofz 平台的 Jeffrey 說並沒有特意去開發海外市場,做 Zine 的初衷只是想發表生活中的各種小事小想法。「我覺得我做 Zine 以來,讀者的反饋,他們真的是援助我的想法。在消費的滿足感之外,另外的、紮實的創作滿足感,所以他們這麼想對我來說很鼓舞。最主要我都不太考慮受眾,而是我內心獨白的出版怎麼影響城市中部分的個體。」影響更多香港的人,讓更多人看到 Zine 出版的可能性,才是他想做的事。

回歸起點,人與好玩才是根本

「我覺得 Zine 不同於藝術品,可以解釋到很多東西,而且可以更親切,始終 Zine 是一本書,可以直接看,藝術設計作品要了解之後才比較容易接收。」

相較於藝術品,Zine 更像是能存有多種解釋的獨立出版。獨立出版在香港也是相對成熟的產業,去年出版社文化工房、kubrick、印象文字、格子盒作室及 Book B 更是組成了52Hz 出版聯盟,互為連結,並一同赴台灣參與台北國際書展。從自身想法、自由創作實驗出發,產生人與人的互動和關係,也是製作 Zine 的重要動機。

「我覺得 Zine 不同於藝術品,可以解釋到很多東西,而且可以更親切,始終 Zine 是一本書,可以直接看,藝術設計作品要了解之後才比較容易接收。」Charlene認為 Zine 不止是創作門檻較相宜,對於接收的讀者來說,也較容易產生與自身生活的連結。他的作品也的確總是在教育讀者,第一本《Ngo Ng Sick Gon Kwon Don Wah ah, Nei Gon Yin Men Lah!》教人說廣東話,第二本《Villain Hitting打小人》教人打小人,今於台北的「小想法」展覽也是來鼓勵人可以多一點擁抱無聊、胡思亂想的自己,不需總是想着要一本正經地過生活。

既製作 Zine 也有獨立出版經驗的阿哲也指兩者是有一定相似程度,也是在現成主流網絡以外的選擇。「它真的很注重人和人的關係,也是獨立出版和 Zine 的特性。」他提到若想買一本 Zine 會自行在網上搜索,當想把它散播的遠一點,便要親力親為去推廣,例如讓朋友或自己帶着作品參與國內外的展覽、市集,又或是到訪其他國家的獨立書店寄賣等等。「這會產生人和人的互動,我覺得是這樣。」

眼看越來越多人關注 Zine ,形式、種類和連結方式也漸開創出各種組合方法,衍生出一個個小社群地共同去推廣這種創作與閱讀媒介。就如《薄簿仔》與《Zinema》的 Forrest 所說,以現在的印刷製作書刊的技術已經可以「玩」出很多很有趣的組合,書對 Zine 來說只是一個框架、一種模樣、一個開端而已。

「就是因為書的框架才好玩,玩一個書的形象,但裏面的質感又不一樣。雖然有框架,但是好像有無限的空間可以設計。」阿貓如是說,臉上的笑容告訴記者,自由創作的 Zine 還是要讓人們覺得好玩,才是他們繼續走下去的最大動力。

場地提供︰Odd One Out、common room & co.、各設計師的工作室

評論區 0