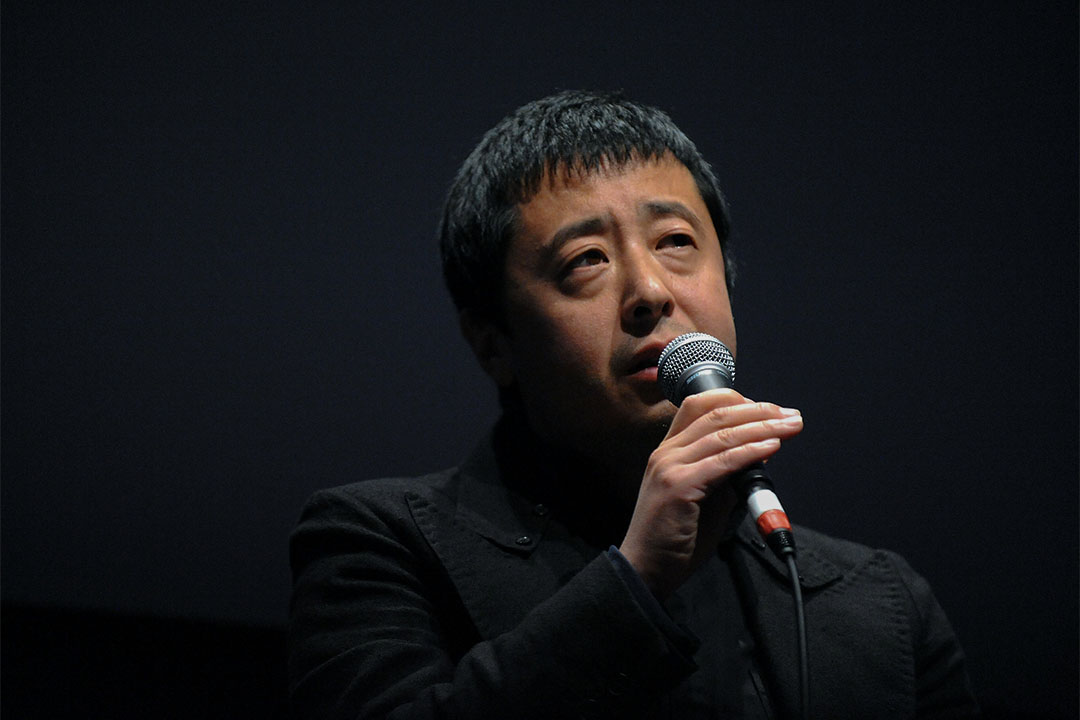

【編者按】儘管霧霾肆虐,京滬依然是中國文化經濟交流的中心地帶,吸引了全國的人才前往定居,工作及生活。賈樟柯卻一反其道,回到了山西。他在第二屆單向街書店文學獎的頒獎現場發表了演講。這次的演講由為何選擇住在山西講起,慢慢談及對目前對文藝思辨的感受,遺憾,以及領悟。本文轉載自《單讀》(http://app.ownspace.com/),全文略有刪減。

我從 1993 年來北京讀書、學電影、拍電影,從一個學電影的學生,到一個長期從事創作的導演,最近幾年我發現,不僅存在像前面幾位嘉賓所說的普遍的焦慮感,對我還有疲憊、無力的感覺。這種無力感,在我上一部電影《山河故人》發行時達到了高峰。因為上次發行電影時,我一站站路演,二十多天里去了十幾個城市,每到一個地方,都做各種採訪和座談,我發現二十多年過去了,我們討論的問題沒有變化,特別是電影領域里的話題沒有變化,比如一直在討論票房與藝術如何平衡的問題,也會涉及到紙媒衰落、如何看新媒體的問題,當然也包括談了幾年的霧霾問題。

各種各樣的問題,其實都是我們一直在重複的:一直在重複地回答,一直在重複地討論。在這樣一個重複問答、討論的過程中,時間就這樣飛速地流走。更重要的是,我發現其實我們潛意識里都有想形成共識的渴求,而我們花在形成共識上所花費的時間對創作者來說,太久了。正因如此,似乎我們的思想有些停滯不前,因為我們為了所謂的共識的形成,一直在內耗,一直在試圖說服對方,這個過程有如陷入沼澤,有如鬼打牆。

共識本身或許就是一種專制。共識需要靠時間、實踐和教育形成,對思想者來說,比之更重要的是往前走。

我們停步不前,忘記思考新的問題,顧不上在一個發現的基礎上尋找更新的發現。極端點說,我現在對形成共識沒有興趣,共識本身或許就是一種專制。共識需要靠時間、實踐和教育形成,對思想者來說,比之更重要的是往前走。佛教所言「不辨」,就是不糾纏,去獲得新知。

有了這樣的想法之後,我覺得我的改變要從調整我的生活開始。我決定搬回山西老家生活,並不是因為我跟現實世界失去了關聯,我每天都在現實世界里。但作為一個編劇,作為一個導演,作為一個還寫文章的人,我覺得我完全被思想工作——寫作、拍攝、爭論、說明,佔據了全部的時間。並不是說我跟世俗生活離得遠了,而是我跟思想生活關係太近了。我必須改變這種遠近關係。

所以我覺得我應該抽身而出,我要建立新的關係、調整距離,猶如我們爬上一個山峰,去看另一個山峰的景象,我們需要獲得新的視角,新的距離感。很多新的認識,包括面對問題時的豁達,都是由這樣合適的距離感帶來的。

我自己一直覺得我們這個時代的注意力,我們論題的設定還一直放在中國是一個急劇變化的國家,這樣一種判斷上。這個判斷是指七十年代末改革開放開始,由政治、經濟的改變,帶來個人生活及文化的改變,並認為這種變化仍然在持續之中。我們一直在面對、討論、理解這個變化的過程,並試圖判斷它最終的結果。但是,其實我覺得有一個巨大的誤差,因為對我來說,這場變化已經結束十幾年了。

我們急需面對的是這場變化後呈現的相對固態化的結果,這個固態化的結果目前看起來沒有更新的可能。但我們卻一直把中國社會放在還在改變的動態里觀察,因此我們的理解、觀察,與當下的現實是沒有踏上節拍的。這也就能理解,為什麼我們讀書的、寫書的、拍電影的越來越離開我們的讀者與觀眾。

中國社會七十年代末開啓的變革、九十年代末所重新開啓的變革,這種變化事實上到今天已經告一段落了,人們正在承受這個變化的結果。

再說得遠一點,為什麼精英會衰落?是因為精英沒有產生出更新的認識,總是在一些老問題上要說服別人。而當你繼續往前走,當你已經晉級到更前一步、兩步的時候,你的新坐標會證明你曾經的軌跡。

我是住在鄉下的人,我不知道現在國際世界是什麼樣子,但我們的現實狀態跟思想狀態存在一個巨大的落差:中國社會七十年代末開啓的變革、九十年代末所重新開啓的變革,這種變化事實上到今天已經告一段落了,人們正在承受這個變化的結果。但我們集中精力在討論的,還是變化過程中的問題。思想界整體有一種幻覺,我們在思考社會變化,這實際上是滯後的。我們談論的是老問題,新問題無人問津,公眾的困惑從知識階層那裡得不到解釋和啓發,因此他們離精英而去。

我覺得目前我們處在一個需要新思想、新認識的階段。另外,我們過多把注意力放在此刻的變化上。三十幾年的文化過程,思想的主題一直在關注現實變化,而忽略了另外一個維度的思考,就是一些看起來不變的老問題,我們是不是疏忽了對它的研究與理解。

簡單來說,比如生命是什麼?宇宙是什麼?這不單是科學要回答的問題,更應該是哲學的主題,理解人最主要的出發點。我們總體上沒有太去關注這一部分不變的問題,而這些不變的問題,它們從遠古而來,可能從有人類就面臨這樣的問題,我們不能把問題擱置在那裡,在當代仍然要延續對它的思考。這一年多的鄉村生活,給我帶來了一個變化,我開始變成一個天體物理學家(開玩笑),我中學物理都沒及格過,但是每個人都有胡思亂想的可能性。

那時,每個人類與天體、與宇宙的關係是直接的,他們與宇宙的關聯是日常性的,而今天,感受宇宙似乎只成了霍金一個人工作,我覺得這不對。

最近,我一直在想,外星人存在嗎?我在我老家的餐廳,夜晚推開窗就是一輪明月,我在想月球是不是真是一個巨大的外星人基地?我們人類是不是地球的原住民,為什麼我們那麼不適應地球,我們食用熟的食物,我們對四季變化,寒冷炎熱的適應性非常弱,幾乎每個人都會得慢性病,人類其實展現出對地球巨大的不適應,我們是不是外太空來的?這些想法沒有任何科學依據。但是我希望對自我的認定有新的維度。

我從北京開車回老家,依賴的是谷歌地圖或者百度地圖,好像離了那個地圖就沒有辦法500 公里回去。但是古代的蒙古人,一直走到了東歐,他們是看著山川的走勢、河流的走勢,看著日月、北斗七星抵達他們的目標。那時,每個人類與天體、與宇宙的關係是直接的,他們與宇宙的關聯是日常性的,而今天,感受宇宙似乎只成了霍金一個人工作,我覺得這不對。

對外星人、太空的胡思亂想,其實又讓我回到一個我職業方面的問題。電影技術這幾年發展得非常快速,處於技術的活躍期。比如虛擬現實的VR技術。我自己一開始接觸它,覺得只是一個單純的技術改變。我個人經歷過從膠片到數碼的改變,有些老導演經歷了從黑白到彩色,有些已經過世的導演經歷了從無聲到有聲的改變。但七十年代出生的我,又要經歷VR的產生。

我看了很多VR實例,研究做到一定階段後有點害怕了。因為我覺得這個新技術有些可怕,它反過來讓我懷疑,人類是不是也是這樣被設計出來的?今天我們有書店,有文學獎,有社會關係,我們的很多東西是不是被一個更高的文明設計和操縱的?我們背後是不是有一個VR導演那樣的人在設計我們的地球?我們的電影技術已經發展到我們在模仿我們的設計者?我覺得這可能是一個導演的胡思亂想,但對我非常重要。換一個角度,換一個距離,就能帶給我們新的認識與理解。

2016 年,我看到了一個我喜歡的裝置作品「The Matter of Time」,這個裝置作品在西班牙畢爾巴鄂的古根海姆美術館,是一個美國藝術家在一個比我們這個空間稍微大一點的空間,用裝置的方法做成曲折的遊廊,它是封閉的。當你在回形的遊廊里游走時,你會發現時間非常漫長,你會發現這可能是深不見底的路程,你不知道終點是什麼,不知道能不能走出來,非常的曲折,隨著時間的積累,你會覺得空間和路途深不可測。但當你換一個角度,抽身而出,站在高處看這個裝置時,它只佔有不超過 300 平米的空間。

我覺得它帶給我一個重要的啓發,就是我們要挪動,我們要調整我們與思想、與生活的關係。當然,我們不與我們熱愛的思想活動和賴以生存的世俗生活失去關聯,但是我們每個人都是一個小星球,我們可以在這兩者之間,建立一個可供我們更好考察、可供我們掌控整體情況的空間距離。所以,2016 年,我在調整角度。我也覺得,對新時代的感知,來自於我們挪一下步子,換一個角度。謝謝大家!

腾讯视频有直播回放,看完之后就知道挺有知识分子情怀,但现在看他的行为觉得在这个环境下他也变得被商业和圈子文化绑架,时不时做一些迎合同侪的事。

渴求他人的認同,似乎阻礙了世界的發展

这么说来,贾导快去拍三体吧