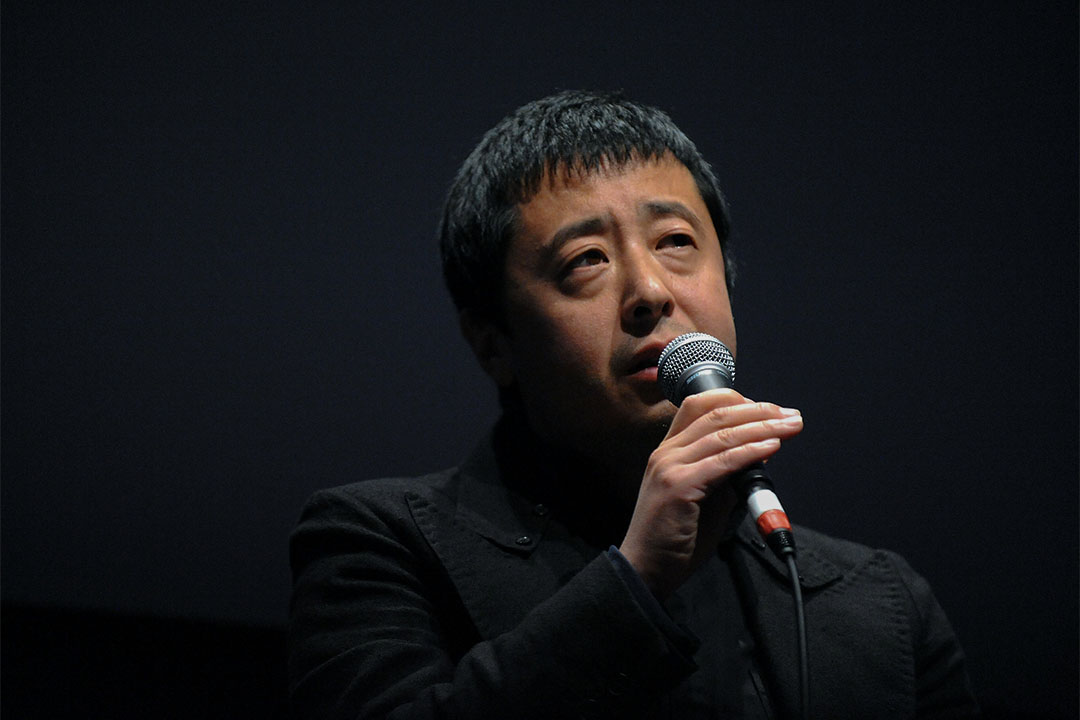

【编者按】尽管雾霾肆虐,京沪依然是中国文化经济交流的中心地带,吸引了全国的人才前往定居,工作及生活。贾樟柯却一反其道,回到了山西。他在第二届单向街书店文学奖的颁奖现场发表了演讲。这次的演讲由为何选择住在山西讲起,慢慢谈及对目前对文艺思辨的感受,遗憾,以及领悟。本文转载自《单读》(http://app.ownspace.com/),全文略有删减。

我从 1993 年来北京读书、学电影、拍电影,从一个学电影的学生,到一个长期从事创作的导演,最近几年我发现,不仅存在像前面几位嘉宾所说的普遍的焦虑感,对我还有疲惫、无力的感觉。这种无力感,在我上一部电影《山河故人》发行时达到了高峰。因为上次发行电影时,我一站站路演,二十多天里去了十几个城市,每到一个地方,都做各种采访和座谈,我发现二十多年过去了,我们讨论的问题没有变化,特别是电影领域里的话题没有变化,比如一直在讨论票房与艺术如何平衡的问题,也会涉及到纸媒衰落、如何看新媒体的问题,当然也包括谈了几年的雾霾问题。

各种各样的问题,其实都是我们一直在重复的:一直在重复地回答,一直在重复地讨论。在这样一个重复问答、讨论的过程中,时间就这样飞速地流走。更重要的是,我发现其实我们潜意识里都有想形成共识的渴求,而我们花在形成共识上所花费的时间对创作者来说,太久了。正因如此,似乎我们的思想有些停滞不前,因为我们为了所谓的共识的形成,一直在内耗,一直在试图说服对方,这个过程有如陷入沼泽,有如鬼打墙。

共识本身或许就是一种专制。共识需要靠时间、实践和教育形成,对思想者来说,比之更重要的是往前走。

我们停步不前,忘记思考新的问题,顾不上在一个发现的基础上寻找更新的发现。极端点说,我现在对形成共识没有兴趣,共识本身或许就是一种专制。共识需要靠时间、实践和教育形成,对思想者来说,比之更重要的是往前走。佛教所言“不辨”,就是不纠缠,去获得新知。

有了这样的想法之后,我觉得我的改变要从调整我的生活开始。我决定搬回山西老家生活,并不是因为我跟现实世界失去了关联,我每天都在现实世界里。但作为一个编剧,作为一个导演,作为一个还写文章的人,我觉得我完全被思想工作——写作、拍摄、争论、说明,占据了全部的时间。并不是说我跟世俗生活离得远了,而是我跟思想生活关系太近了。我必须改变这种远近关系。

所以我觉得我应该抽身而出,我要建立新的关系、调整距离,犹如我们爬上一个山峰,去看另一个山峰的景象,我们需要获得新的视角,新的距离感。很多新的认识,包括面对问题时的豁达,都是由这样合适的距离感带来的。

我自己一直觉得我们这个时代的注意力,我们论题的设定还一直放在中国是一个急剧变化的国家,这样一种判断上。这个判断是指七十年代末改革开放开始,由政治、经济的改变,带来个人生活及文化的改变,并认为这种变化仍然在持续之中。我们一直在面对、讨论、理解这个变化的过程,并试图判断它最终的结果。但是,其实我觉得有一个巨大的误差,因为对我来说,这场变化已经结束十几年了。

我们急需面对的是这场变化后呈现的相对固态化的结果,这个固态化的结果目前看起来没有更新的可能。但我们却一直把中国社会放在还在改变的动态里观察,因此我们的理解、观察,与当下的现实是没有踏上节拍的。这也就能理解,为什么我们读书的、写书的、拍电影的越来越离开我们的读者与观众。

中国社会七十年代末开启的变革、九十年代末所重新开启的变革,这种变化事实上到今天已经告一段落了,人们正在承受这个变化的结果。

再说得远一点,为什么精英会衰落?是因为精英没有产生出更新的认识,总是在一些老问题上要说服别人。而当你继续往前走,当你已经晋级到更前一步、两步的时候,你的新坐标会证明你曾经的轨迹。

我是住在乡下的人,我不知道现在国际世界是什么样子,但我们的现实状态跟思想状态存在一个巨大的落差:中国社会七十年代末开启的变革、九十年代末所重新开启的变革,这种变化事实上到今天已经告一段落了,人们正在承受这个变化的结果。但我们集中精力在讨论的,还是变化过程中的问题。思想界整体有一种幻觉,我们在思考社会变化,这实际上是滞后的。我们谈论的是老问题,新问题无人问津,公众的困惑从知识阶层那里得不到解释和启发,因此他们离精英而去。

我觉得目前我们处在一个需要新思想、新认识的阶段。另外,我们过多把注意力放在此刻的变化上。三十几年的文化过程,思想的主题一直在关注现实变化,而忽略了另外一个维度的思考,就是一些看起来不变的老问题,我们是不是疏忽了对它的研究与理解。

简单来说,比如生命是什么?宇宙是什么?这不单是科学要回答的问题,更应该是哲学的主题,理解人最主要的出发点。我们总体上没有太去关注这一部分不变的问题,而这些不变的问题,它们从远古而来,可能从有人类就面临这样的问题,我们不能把问题搁置在那里,在当代仍然要延续对它的思考。这一年多的乡村生活,给我带来了一个变化,我开始变成一个天体物理学家(开玩笑),我中学物理都没及格过,但是每个人都有胡思乱想的可能性。

那时,每个人类与天体、与宇宙的关系是直接的,他们与宇宙的关联是日常性的,而今天,感受宇宙似乎只成了霍金一个人工作,我觉得这不对。

最近,我一直在想,外星人存在吗?我在我老家的餐厅,夜晚推开窗就是一轮明月,我在想月球是不是真是一个巨大的外星人基地?我们人类是不是地球的原住民,为什么我们那么不适应地球,我们食用熟的食物,我们对四季变化,寒冷炎热的适应性非常弱,几乎每个人都会得慢性病,人类其实展现出对地球巨大的不适应,我们是不是外太空来的?这些想法没有任何科学依据。但是我希望对自我的认定有新的维度。

我从北京开车回老家,依赖的是谷歌地图或者百度地图,好像离了那个地图就没有办法500 公里回去。但是古代的蒙古人,一直走到了东欧,他们是看着山川的走势、河流的走势,看着日月、北斗七星抵达他们的目标。那时,每个人类与天体、与宇宙的关系是直接的,他们与宇宙的关联是日常性的,而今天,感受宇宙似乎只成了霍金一个人工作,我觉得这不对。

对外星人、太空的胡思乱想,其实又让我回到一个我职业方面的问题。电影技术这几年发展得非常快速,处于技术的活跃期。比如虚拟现实的VR技术。我自己一开始接触它,觉得只是一个单纯的技术改变。我个人经历过从胶片到数码的改变,有些老导演经历了从黑白到彩色,有些已经过世的导演经历了从无声到有声的改变。但七十年代出生的我,又要经历VR的产生。

我看了很多VR实例,研究做到一定阶段后有点害怕了。因为我觉得这个新技术有些可怕,它反过来让我怀疑,人类是不是也是这样被设计出来的?今天我们有书店,有文学奖,有社会关系,我们的很多东西是不是被一个更高的文明设计和操纵的?我们背后是不是有一个VR导演那样的人在设计我们的地球?我们的电影技术已经发展到我们在模仿我们的设计者?我觉得这可能是一个导演的胡思乱想,但对我非常重要。换一个角度,换一个距离,就能带给我们新的认识与理解。

2016 年,我看到了一个我喜欢的装置作品“The Matter of Time”,这个装置作品在西班牙毕尔巴鄂的古根海姆美术馆,是一个美国艺术家在一个比我们这个空间稍微大一点的空间,用装置的方法做成曲折的游廊,它是封闭的。当你在回形的游廊里游走时,你会发现时间非常漫长,你会发现这可能是深不见底的路程,你不知道终点是什么,不知道能不能走出来,非常的曲折,随着时间的积累,你会觉得空间和路途深不可测。但当你换一个角度,抽身而出,站在高处看这个装置时,它只占有不超过 300 平米的空间。

我觉得它带给我一个重要的启发,就是我们要挪动,我们要调整我们与思想、与生活的关系。当然,我们不与我们热爱的思想活动和赖以生存的世俗生活失去关联,但是我们每个人都是一个小星球,我们可以在这两者之间,建立一个可供我们更好考察、可供我们掌控整体情况的空间距离。所以,2016 年,我在调整角度。我也觉得,对新时代的感知,来自于我们挪一下步子,换一个角度。谢谢大家!

腾讯视频有直播回放,看完之后就知道挺有知识分子情怀,但现在看他的行为觉得在这个环境下他也变得被商业和圈子文化绑架,时不时做一些迎合同侪的事。

渴求他人的認同,似乎阻礙了世界的發展

这么说来,贾导快去拍三体吧