一個中產家庭美國人,可能穿着東南亞製造的襯衫,用中國製造的iPhone,每天吃一個墨西哥產的牛油果,出行駕駛由十個國家生產的零件組裝成的日系轎車,偶爾嘗試用別國語言跟他的新移民同事打招呼,投資組合裏配置了20%的國際股票——如果你在一年半前採訪,他可能會同意全球自由市場對美國利大於弊。但如果今天你再問他相同問題,他很可能對全球化的益處有所保留。

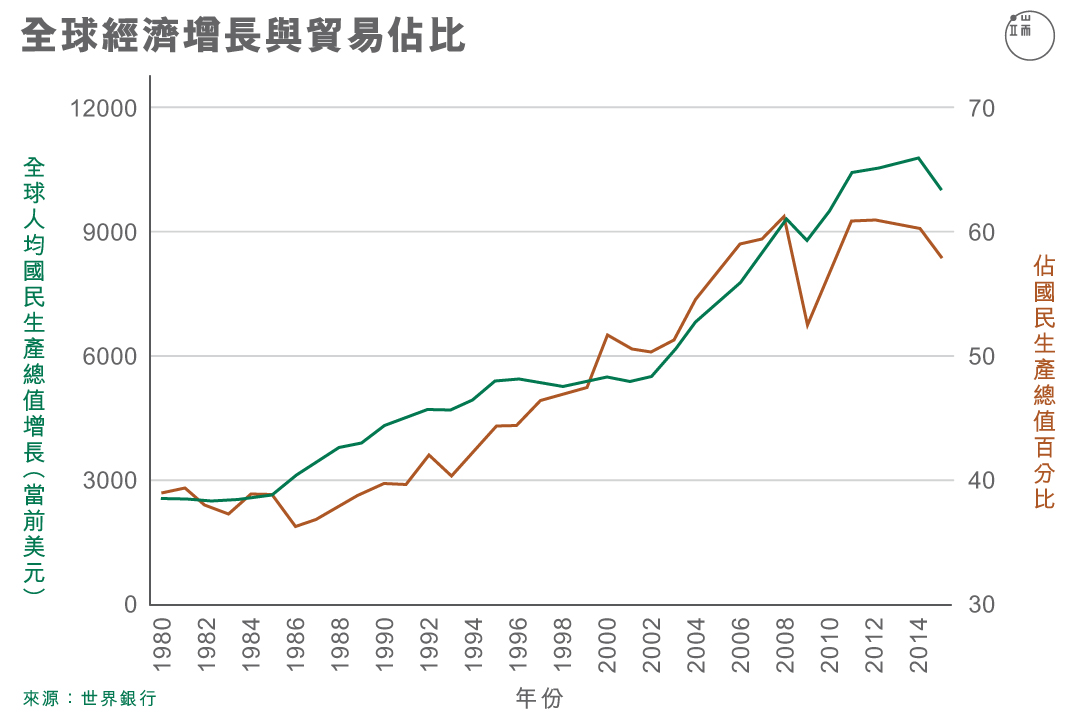

列根—戴卓爾(雷根—柴契爾)時代至今三十餘年,新自由主義和全球化一路高歌猛進,全球經濟高速增長,國際貿易比重日益上升,民主政治和自由市場的聯姻日漸牢固,歷史被認為走到盡頭。

然而在過去短短一年半內,歷史輪迴似乎又開始轉動。英國在反移民和反歐盟情緒影響下公投決定退出歐盟。在歐盟內部,主張排外主義的右翼政黨不僅在數個外圍國家成為主流,也在核心國家不斷擴大影響力。以反自由貿易和「美國優先」為核心立場的特朗普(川普),一舉拿下了崇尚自由市場的共和黨提名,並在大選中驚人地逆轉數個往屆傾向民主黨的「鏽帶」(rust belt)州,成功入主白宮。

全球化的歷史上並不缺乏反對力量。十九世紀上半葉,英國曾有保護本國農產品的《穀物法》。而當時的新興工業國,如美國和德國內部,也有自由貿易支持者,和主張限制貿易維護本國新興產業的保護主義者的長期角力。當下反全球化浪潮的弔詭之處在於:浪潮洶湧的,反而是曾經主動推進全球化的國家。

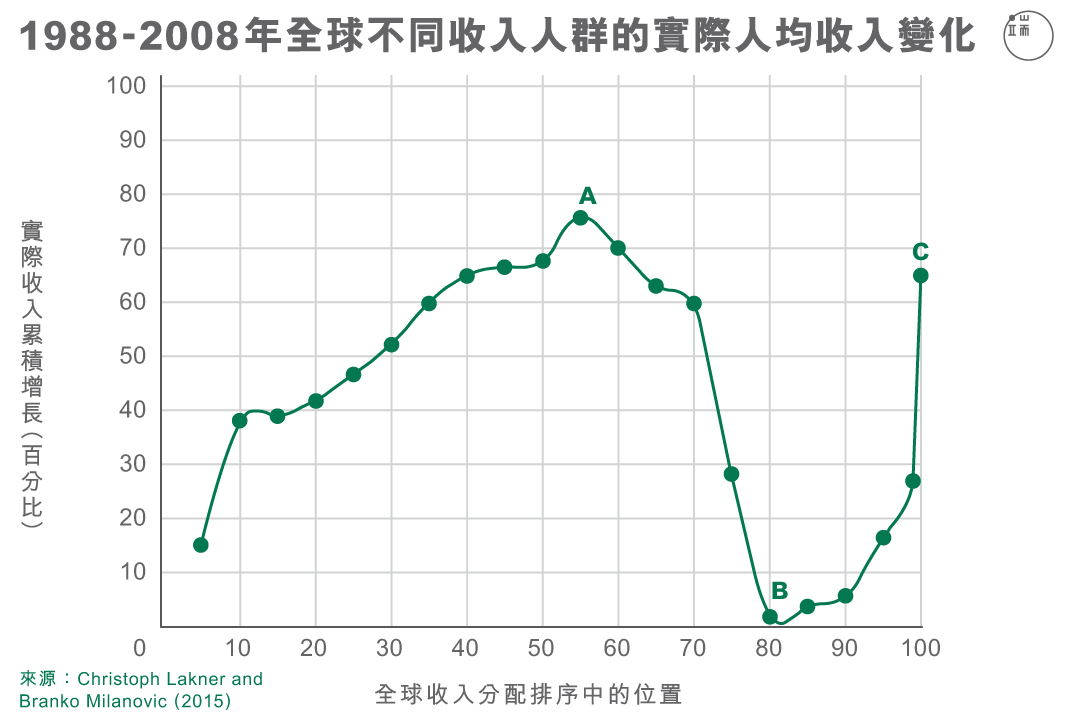

許多嘗試解釋的研究者,都找到了如下所示的「大象圖」,清晰告訴讀者全球化的一個重要問題:在1988-2008 新一輪快速推進的全球化中,全球中等收入群體(A點)是最大受益者,這裏面大多數人來自中國、印度,和工業化程度較高的東南亞國家。但全球中高等收入群體(B點)的實際收入增長則遠遠落後,幾乎陷入停滯。這個群體,四分之三來自發達國家的中低收入家庭,往往從事製造業或中低端服務業。與此同時,全球高收入群體(C點)也是全球化的贏家,他們之中有一半來自美國的前12%收入群體,接受過高等教育,從事高收入工作,其餘頂尖的部分則來自全球富豪階層。

按照新自由主義經濟思想的願景,自由市場、開放貿易、人口和資本的自由流動,理應使全球資源配置更有效率,帶來生產力增長和社會收入提高。上世紀八十年代至金融危機前,全球經濟的確經歷了快速增長──全球生產總值增長了五倍,全球貿易量是初值的十倍。但自由市場的果實,卻並沒有均勻分配給所有參與者。不少分析人士都認為,全球化進程中擴大的收入不平等,是發達國家的中低收入階層感到憤怒,支持反貿易和反移民的本土主義的根本原因之一。

自由貿易的代價

為什麼自由貿易沒能帶來普遍繁榮?

從亞當斯密開始的貿易理論,很多都認同自由貿易能提高貿易參與國的整體福利。每個國家出口生產要素相對豐盛的產品,進口生產要素相對稀少的產品,例如美國進口勞動力密集型產品,以最大化其資本豐盛的優勢。不少經濟學家認為,被進口替代的產業工人,短期內會遭受降薪或失業打擊。但經濟重新達到均衡後,廉價的進口消費品、出口產業的生產擴張和收入增長,以及國民收入增長帶來的非進口產品(如服務業)的需求增長,會讓被替代的工人獲得補償乃至增益。

確實有證據支持這個邏輯。根據美國人口調查局(Census Bureau)的統計,2000至2014年間,美國向中國出口的產品增長超過600%。2014年,中國已成為美國39個州的前三大出口目的地之一。而中美貿易為美國消費者節省了大量開銷。

但發達國家藍領的困頓和憤怒,表明自由貿易的經濟邏輯可能存在不小的漏洞。勞動經濟學家Autor,Dorn和Hanson的一系列研究發現,中國進口的衝擊集中在部分製造業,而這些行業又集中在中西部和南部,如這張地圖所示(顏色越深表示衝擊越大)。

按照先前的貿易理論,這些製造業工人在受衝擊後會轉移到其他行業,緩解衝擊對他們收入的影響。但研究也發現:這些製造業集中的地區在衝擊後,人口並未顯著減少,這意味着許多藍領工人即便失業,也沒有遷離衰落的工業城。這導致大量失業藍領在競爭僅剩的少數職位,使該區失業率維持在高位,居民收入減少。

現實突出了傳統貿易理論的缺陷──工人轉換行業和遷移居所的成本,可能比預想高出不少,現實勞動力市場中的摩擦非常大,而貿易帶來的社會福利增長,可能只有在這個轉移完成後才能完全實現。

美國的經濟和社會不斷進步,但在製造業區域居住的中下層白人,卻失去了自身經濟利益的代表,收入增長陷入停滯,向上流動性不斷減弱。過往一家之主有份得體的藍領工作就可以養家餬口,送子女上大學;但這樣的日子一去不復返。他們的前途卻充滿了不確定性。

社會不滿的政治轉化

幾位經濟學家還發現,受到較大衝擊的地區,選民更傾向在國會選舉中,選出激進的共和黨,如茶黨候選人。這些受衝擊的藍領更的是白人,最高只接受過高中教育,年齡大於50歲,當前收入在貧困線的1.5倍以下。在這次大選中,特朗普最終得以逆轉,全靠他在賓夕法尼亞,密歇根,威斯康星,北卡羅來納未受過大學教育的白人群體的超水平發揮。如果讀者對比受貿易衝擊較大的區域,會發現有很大的重疊,可見藍領工人的困頓與特朗普的意外勝選,很可能相關。

但支持特朗普的,不僅是中低收入的白人藍領。大選出口民調顯示,特朗普從中等收入人群獲得的支持多於民主黨。這些人的收入比一般藍領高,也更少受到貿易和移民的衝擊,那還有什麼因素驅使了他們?

一份研究可能為上述問題提供了重要的見解。研究者發現,雖然特朗普的白人藍領支持者更多屬於中產而不是底層,但其居住的,往往是多數居民沒受過大學教育的白人社區,居民健康條件較差,向上流動性更弱,依賴福利的人更多。也就是說,特朗普的支持者儘管較少直接受到經濟衝擊,但所在社區的向上流動性缺乏,讓他們對自身和家人的未來感到焦慮。另外,他們跟移民和不同教育程度的人接觸更少,可能促使了這些人形成內向的身份認同,並對接納移民產生懷疑。

疊加在此上的,是他們在政治上的失聲。七十年代以來,共和黨逐漸完成了社會保守主義和經濟保守主義的聯姻,並用「狗哨政治」維繫中下層白人。民主黨在福利與工會政策上節節敗退,轉而建立起「專業階層、少數族裔,和特殊群體」的聯盟;他們在經濟和福利政策上接受列根-戴卓爾的新自由主義,在社會議題上推行進步主義。雖然全球化中,美國人口和文化都變得更多元,進步主義呼喚更多包容。但中下層白人感到自身的身份群體受到挑戰,在社會的「零和遊戲」中佔了下風。

城市精英階層對保守文化持有偏見,多元文化主義演變成了身份政治,都加劇了群體間的矛盾。這時候,主張本土主義,反對全球化,反對「政治正確」,把矛頭直指政治建制派的特朗普,就成為他們打破政治僵局換取改變的機會──即便他們很可能不同意特朗普的某些激進觀點。

逆轉全球化能夠解決困境嗎?

要逆轉全球化解決困境,大多是不能的。比如美國和中國、墨西哥的交易額度巨大,大幅提升關税會直接導至更高的進口價格,消費者和企業都會蒙受巨大的經濟損失。再加之單方面提高關税,很可能會引起報復性關税,即便美國能夠通過貿易戰爭將工作轉移回國內,其代價也需要全體民眾和出口優勢產業承擔。

與此同時,國際貿易和工作外包並不是擠壓藍領階層的唯一作用力。紐約時報曾詳細報導,紡織行業因中國勞動力成本上升而回遷至美國,但創造的新職位卻遠少於以往美國紡織廠或者中國的紡織廠。這是因為,自動化技術大大減少了對紡織廠對人力的需求。

Autor和Dorn在2013年發表的一份研究指出,從1985至2005年,美國的技術進步雖然沒有使得職位的總量減少,但現存的職位不斷向技能的兩極分化。以重複性工作為主的藍領和文書工作,不斷被自動化技術替代;新的職位大多出現在需要人類靈活性的低端服務業,和需要高教育程度和認知能力的高技能職位。這也成為了促使個人收入兩極分化的重要原因。

在過去的三十多年間,無論是全球化的推進還是自動化的進步,其收入分配都日益傾向了資本。全球化和技術進步都為資本提供了優化配置機會,又寄希望於經濟產值的絕對增長能彌補與之共生的分配問題。二戰之後——尤其是二十一世紀以來——勞動力收入佔國民總收入的比例不斷下滑,而硬幣的另一面,則是資本收入的不斷上升。

反全球化的勢力,從來都是跟着經濟週期而動,在經濟低迷時被民粹者祭出;但逆全球化的努力,往往收益不確定而代價高昂。更何況,無論全球化還是產業自動化帶來的威脅,都是經濟發展時共生的分配問題。未來的出路只有創造更多經濟增長,實現更公平的分配。當今全球生產率增長緩慢,人口逐漸老化,週期性的有效需求仍未完全恢復,貨幣政策可能已近強弩之末。美國既亟需解決方案,尋找的過程又十分困難。

贏得中下層白人信任的特朗普,給出的經濟配方,目前只有「逆轉美國的國際貿易成果」和「基建投資」,這都參雜在迎合白人身份焦慮的排外政策中,其核心是回到過去安穩的生活。如上文所述,這不僅經濟成本巨大,而且並不一定能把工作帶回美國,無異於飲鳩止渴。

基建投資在短期能創造就業機會,也是眾多民主黨和共和黨温和派支持的政策。但共和派保守派的反對也不無道理,因為基建投資的效率和提供的長期增長潛力,很大程度上取決於政府的投資效率和執行能力,國際經驗中也有不少失敗案例。除此之外,政策界關注的許多問題——包括協助工人應對行業結構和技術變遷,投資科技和教育發展,促進公平分配等等——至今仍然沒有出現在特朗普的政策平台。

特朗普團隊的種種新動向,更令人難以樂觀。但至少,這次大選所揭示的問題,足以供建制派和知識界反思長久忽視的問題,在不久的將來,也許會用另外的方式繼續書寫自由主義的故事。

(梓林:居於紐約,從事宏觀經濟研究,本文不代表作者所屬機構立場)

全球化就是把产业的各个层面以更加省钱有效率的方式在全世界重新分配,一开始就不是底层人民推动的,这帮人是被动的接受了全球化,那现在当全球化的结果影响到他们的生活时,他们站出来反对也就不奇怪了。现在的趋势是一定程度的反全球化,如果能让失业人民得到相应的培训以升级技能,或者转行干别的新型行业,可能可以继续全球化,但有句老话叫老狗学不会新把戏,民主社会注定他们会投票给“声称把工作带回来”的人。