那是一段沒有回頭的生命旅程。

1949年1月5日,王木永帶着妻子王玉花及1歲大的長子從埔里出發,他們先是搭巴士到彰化員林,然後改搭火車到台北,接着再轉車前往東部。從蘇澳搭上船準備偷渡到八重山時,已經是17天後了。但這艘25匹馬力的走私船並不是他們最後的交通工具,越過國界,在與那國島停留一晚,隔天再改搭45匹馬力的船隻,渡過海上狂亂、嬰孩驚恐,最後終於抵達了石垣島。

這是王玉花第一次離開台灣,到沖繩一座陌生的島嶼,而這一待就是一輩子。

已經89歲的王玉花,在全家歸化日本後,改名玉木玉代。她與44歲過勞早逝、改名玉木真光的先生,一共育有7名子女。在石垣島67載,如今開枝散葉、兒孫滿堂,家族成員逾百人,是當地相當龐大的一戶人家。

旅日導演黃胤毓花了一整年時間,從石垣島、西表島、宮古島、沖繩本島、日本本土與台灣各地,訪談超過150人,最後選定玉木阿嬤一家,完成《海的彼端》這部紀錄片。

台灣人移往八重山的起點,可回溯至1920年代,當時他們或到西表島從事礦坑工作,或到石垣島發展鳳梨產業。1935年,王木永與哥哥王能通跟着員林出身的實業家林發,一同前往石垣島成為鳳梨農民。無奈受二戰波及,1944年王木永放棄島上生活,隨疏散船回台避難。返台後,王木永在埔里與王玉花相識相戀,但因女方養母反對,兩人決定私奔。二二八事件爆發後,王木永被警察以「非法誘拐」為由遭到審問。在社會瀰漫不安與恐怖氣氛時,王能通一封「不來八重山嗎?我來安排偷渡船」的家信,改變了這對年輕夫妻的一生。

沖繩有一群很難拍的台灣人

「我知道沖繩有一群台灣人,很想去看看,後來開始做研究才發覺,哇,這個題材很複雜、很難,要花很多很多時間。」2013年開始,旅日導演黃胤毓花了一整年時間,從石垣島、西表島、宮古島、沖繩本島、日本本土與台灣各地,訪談超過150人,最後選定玉木阿嬤一家,完成《海的彼端》這部紀錄片。

題材很複雜,但黃胤毓卻想拍得很純粹。有別於移民血淚史般的控訴或身份認同的議題取向,他決定用一個家族來講故事,「確實有人問我怎麼不這樣拍,但長達一年的田野調查最後集結起來的移民群象,讓我思考蠻多的。」黃胤毓告訴端傳媒,如果把不同家族「悲慘」的事情斷章取義剪輯成片,可能會造成另一種偏頗;而且「那個東西太強烈了,但實際對他們而言,這些不是每天要去想的事情。或許也是因為他們都過了那個階段了。」

「那個階段」究竟是一段怎樣的生活?以玉木家而言,第一代要解決的問題是「生存」。片中,玉木阿嬤訴說起那段剛到石垣島的日子,「那時候沒米可吃,吃蕃薯(地瓜)……真辛苦,想說接下來要怎麼活下去。」喪夫後,玉木阿嬤還得強悍起來,開麵店遇到壞客人時,「跑50公尺抓到他,拿起草鞋打他,罵不要隨便欺負人,不要以為我丈夫早死就好欺負。」一直與玉木阿嬤住在一起的二兒子、經營APPLE青果店的玉木茂治在影片裏回憶時,十分敬佩母親的堅強。

不愉快的經驗

「什麼是苦,沒有東西吃就是苦。生病沒得醫就是苦。」黃胤毓有感而發地說,對流浪到異鄉討生活的人來說,沒飯吃、沒生活能力、沒土地,這些才是真正影響到他們的,身份認同、國籍上的苦反而還好,「被欺負不是什麼問題,打架打回去就好。」

儘管如此,玉木家第二代仍飽嚐「台灣人」身份所帶來的不愉快經驗。茂治在鏡頭前坦言,他是成年後才說得出自己是台灣人,「小學時代,同學會拿石頭丟過來,罵台灣豬。所以就把台灣的事情隱藏起來,常常被欺負很慘。」玉木家大女兒登野城美奈子也是因為先生的媽媽一句,「絕對不能和台灣人在一起」,最後靠着母親給的50美金,兩人私奔到了那霸,「『在一起吧』的感覺,就兩個人一起私奔了。」

相較玉木家第二代「無論逃到哪裏,也改變不了你是台灣人的事實」這種心境,不少八重山台灣人第二代選擇了轉身拋棄。「他們不願意被知道有台灣血緣,有些人結婚了,太太、小孩都不知道他是台灣人。」黃胤毓解釋,日本是一個單一民族,在日台灣人、韓國人,只要是非日本民族,先天就會遭到一定程度的歧視,「活在日本社會這個現實,面對那樣的壓力時,就會選擇不公開。」不過,在這群人中,其實是有想追尋台灣的人,但「被以為是日本人」的那個保護層,還是必須牢牢地披在身上。

我是台灣人

作為混血的第三代,茂治的兒子、重金屬搖滾樂團「SEX MACHINEGUNS」(性機槍樂團)的貝斯手玉木慎吾,不但經常在演出中高喊,「沖繩縣石垣島出身的台灣混血,我是慎吾,」且因為在《八重山的台灣人》一書中看到關於自己家族的故事,開始對阿嬤過去掛在嘴邊的台灣有了「啊,原來是這樣啊!」的心情。特別是陪阿嬤探親、第一次踏上台灣土地後,也思考到「家族的事情,還有很多需要知道的。」

在這群人中,其實是有想追尋台灣的人,但「被以為是日本人」的那個保護層,還是必須牢牢地披在身上。

玉木阿嬤則是對台灣人的身份始終帶着驕傲。前總統李登輝伉儷今年7月底應日本「全國青年市長會」之邀赴石垣島演說,擔任致詞嘉賓的玉木阿嬤一開口就說,她出生埔里,是1949年到島上的台灣人。「我有點驚訝,」當時在現場的黃胤毓回憶道,沒想到阿嬤活到這個歲數,要自我介紹時,還是會先說我是一個台灣人,而不是講自己是石垣島的台灣人。

在沖繩習俗裏,85、88、97歲生日都屬大壽,88歲又被稱作米壽。2015年3月28日,玉木阿嬤在石垣島的北京飯店迎接了她的88歲壽宴。影片詳實把玉木一家為阿嬤準備慶生的前期工作、當日宴席、心情點滴等,一一紀錄下來。最後的大合照,百來人的背景是一幅中華民國與一幅日本的國旗,傳遞不論是埔里或石垣島,對阿嬤而言都是家,都有最深的親情羈絆。

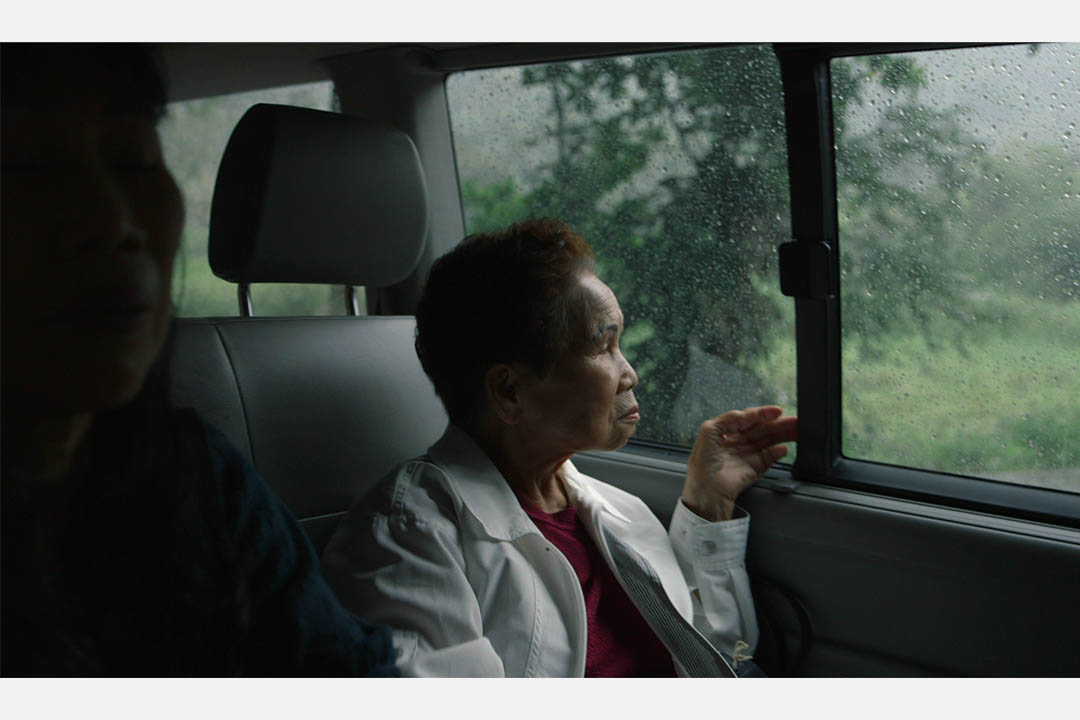

「最後一次,想讓媽媽再回一趟台灣吧!」茂治在影片裏道出對玉木阿嬤身體的擔憂,害怕安排米壽後的這趟台灣行如果黃了,母親將難以再踏故里。所幸在春天4月,玉木家一行5人,如期到台灣尋親。「當時我印象比較深刻的是,到第一站埔里時下了一個大雨。氣氛很濃厚,感覺好像在拍劇情片,連老天爺都幫我們下一場雨。」黃胤毓笑說,覺得那天好像就該這樣,大老遠來探親,碰上那樣的天氣,然後找到養父母那邊妹妹剩下的唯一女兒。

擦擦眼淚,玉木阿嬤跟親人們道別。「阿嬤好像變年輕了……現在是老奶奶的臉對吧,但看起來卻是年輕時的臉,」陪同阿嬤回台的慎吾有着這樣的細膩觀察。一起到台灣的另一個孫子、美奈子的兒子登野城忠男也發覺,阿嬤看起來真的很快樂。海的彼端的情感是加深了,但阿嬤若是走了,該怎麼辦?「該做點什麼,讓這些親戚不會斷掉,能持續下去,」美奈子如此期盼着。可能嗎?

黃胤毓並不悲觀。他以自己訪談過的某一戶人家為例說,這家的媽媽坐輪椅了,親人想帶她回台找妹妹;但這個妹妹失智也坐輪椅,她的家人本來要他們別舟車勞頓到台灣了,但這家人依舊來了。沒想到,妹妹一看到姊姊本人就立刻認出來,還問姐姐怎麼來了啊?「這家人後來就迷上來台灣邊玩邊找親戚,雖然媽媽3、4年前過世了,他們仍然每年都來一次。」另一個家族則是固定在清明節時來台灣,「只要有念頭,都可以找到藉口的!」黃胤毓笑了笑。

討厭的回憶過去了

拍攝紀錄片期間,導演與攝影師曾借住在玉木家,對這家人有相當近身的觀察。黃胤毓眼中的阿嬤「其實蠻好笑的」,在健康因素被兒子下「禁騎令」前,阿嬤天天都會騎腳踏車到處閒晃,是島上知名人物。不過,令黃胤毓真正動容的是玉木家「豁達」的人生觀;像他就特別喜歡美奈子講道,「雖然那些討厭的回憶這麼多,卻只有快樂的回憶會留着。討厭的回憶都過去了。真的,像是忘記了。」

現在石垣島對台灣人的印象並不差,當年受歧視的滋味,第三、第四代也鮮少遇到了;在他們心目中,台灣人「勤勞會做生意」、「對島上經濟繁榮有貢獻」。

討厭的回憶過去了,現在玉木家那棟樓天天都是小孩跑來跑去,畫面永遠不寂寞。彷彿被這家人散發出來的快樂感染,黃胤毓極其溫暖地說,「開始長期拍攝這家人是2015年的春天,英文片名就取叫『After Spring, the Tamaki Family...』,把春天這個意象凸顯出來,是因為這就是我們對玉木家的印象。」事實上,現在石垣島對台灣人的印象並不差,當年受歧視的滋味,第三、第四代也鮮少遇到了;在他們心目中,台灣人「勤勞會做生意」、「對島上經濟繁榮有貢獻」。

雖然黃胤毓一直認為,以玉木家來談在八重山的台灣人最適合,但仍有美中不足的地方——台語。父親早逝的直接影響就是,玉木家第二代的小孩不會講台語,這與他訪談過的許多家庭形成強烈差異。回想媽媽總是講台語,但為什麼自己總是「只聽不講」,二女兒玉木美枝子道出了成長的苦澀,「因為那時候有被欺負。」如今美奈子不無遺憾地想,「小時候一起講台語就好了。」

「整部片都講日文的話,會有一點困難去說服別人這是一群台灣人的故事。」為了打破語言的不平衡,黃胤毓必須從玉木阿嬤下手。「但老人真的有開關,」他有些莫可奈何地說,開關假如對了,阿嬤事情可以記得超清楚;但萬一不對,整天就只能浪費掉了。其實時機是有的,「如果那天阿嬤一直聽宜蘭的台語廣播,旁邊又沒有女兒在,我請她把廣播關掉,用台語跟她聊天,阿嬤就順了。」

走過米壽、回台探親這些玉木阿嬤人生驚喜的片段,日子終究要回歸平常。影片尾聲是端午包粽子,阿嬤忍不住抱怨,「吃是大家都要吃,做是我一個人在做,」然後與兩個女兒聊着健康、生死,「就是只想死而已。」語畢,阿嬤不好意思地笑了出來,還被美枝子反虧,「這樣想的話還會很長壽喔!」包好粽子後,阿嬤帶着酒到先生的牌位前,一邊倒酒一邊講着無聊的玩笑話,「酒多喝點,中午就喝醉去睡吧。」這就是阿嬤的人生態度。

但阿嬤的生活九成九在石垣島,收在這裏有意義嗎?兜了一圈,黃胤毓認為該回到阿嬤在島上的生活,「那個東西才有重量。」

選擇把電影結束在端午、土地公祭,不少人對黃胤毓的決定感到不解。「有人會講,選在生日宴會,可以讓大家邊哭邊結尾,但我覺得那只是一瞬間,不是生活。」黃胤毓說,他們在剪接上花了許多功夫,做了很多版本,「哭成一團那個太故意、太劇情式了。」結尾在回台灣?但阿嬤的生活九成九在石垣島,收在這裏有意義嗎?兜了一圈,黃胤毓認為該回到阿嬤在島上的生活,「那個東西才有重量。」

給日本的正面思考

這部130分鐘的紀錄片,除了拍攝當下之外,還使用家庭錄影帶、歷史影片、舊照片、繪畫及動畫。像是玉木阿嬤與先生私奔、王木永遭警察審問、夫妻倆帶兒子偷渡在船上情形等等,就用了多幅繪畫來呈現。

黃胤毓坦率地說,當八重山的台灣人並不丟臉,不瞭解才讓這樣的身份成為不能說的秘密,但它應該被堂堂正正的討論,「希望這部片能成為這樣的力量。」

被問到畫的問題時,黃胤毓頻頻點頭直說,「畫我很滿意,自己還買了3幅,主要都是在船上的。」他開玩笑說,幫忙畫畫的太久保薰(Okubo Kaoru),以後可能會變得非常有名,「我先收藏起來,以後這些就價值連城了。」沒有全買?黃胤毓用很扼腕地語氣說,「沒有那麼多錢一次買呀!」為了讓觀眾也能欣賞這些作品,10月1日至10月16日,製作團隊將在台北的閱樂書店走廊上,連同玉木家的照片共同展出。

對上映後的期待,黃胤毓坦率地說,當八重山的台灣人並不丟臉,不瞭解才讓這樣的身份成為不能說的秘密,但它應該被堂堂正正的討論,「希望這部片能成為這樣的力量。」自從《海的彼端》臉書粉絲頁成立以來,黃胤毓發現關注者中,有家族親人曾前往八重山,戰時避難回台後就未再去的人。視覺藝術家李若玫便是一例,「我們會在10月2日舉辦一場慎吾和若玫的對談。」當天李若玫還將播放2009年,她與家人遠渡沖繩尋找阿公過去駐足在那邊點點滴滴的短片。

日本的上映計畫會在明年春天,玉木阿嬤那時已90歲了。日本社會將怎麼討論這部影片?黃胤毓安靜下來沉思了許久說,「現在還不太敢去想耶。」有些擔心有些期待,他以在日朝鮮人梁英姬拍攝家庭紀錄片《親愛的平壤》自我勉勵,「當時它正面造成日本人去思考,日本國內其實還有很多其他民族,我希望這個故事也能帶給日本人這樣的視野。」

想看這部紀錄片了