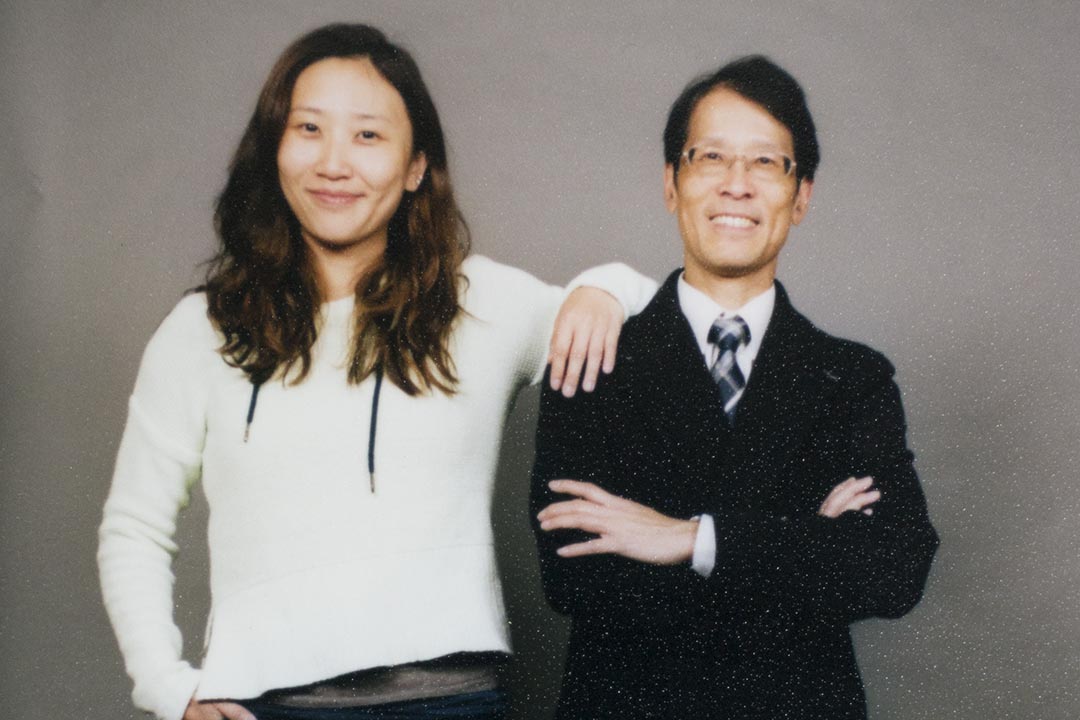

【編者按】一個成年女兒究竟是懷着怎樣的心情,把爸爸的模樣紋到身上,成為終身印記?她說:「我常感到,我們在人生追求的歷程上,有很多相似的地方。」這是一對父女間的故事,也是兩個人追尋自己的故事,關於一個外科醫生與紋身師。

高子媚(Jayers)在兩邊肩膊,留下兩個終身印記,左肩刺了爸爸高志昌(Ryan)手術中的模樣,右肩刺的是自己,正低頭為別人紋身。

左肩那圖在2009年刺下,即是爸爸參與無國界醫生拯救行動翌年;右邊在2011年刺下,當年她確認了要成為紋身師的想法。或者有點世俗地說──她成為香港首個擁有大學心理學學位的紋身藝術家,還未算上少年時曾代表香港出戰羽毛球國際賽事這筆。

我們從爸爸看到女兒身上自己的紋身,開始說這個故事。

*****

Ryan從私家診所中場休息回家,Jayers衝進房說:「先別睡,給你看些東西⋯⋯」說完又戰兢,只訕訕的向爸爸展示左肩。

看到女兒肩上一大團莫名奇妙的東西,Ryan腦筋一時轉不過來,喃喃問:「什麼來的?」Jayers更慌了,甚至有點失措地大聲問:「什麼?﹗連你也認不出來?」

Ryan終於看出苗頭,猶猶疑疑地問:「嗯……是我嗎?」然後沉吟:「你媽媽知道嗎?……紋我也不要紋那麼多啦。」

Jayers說:「總之,你努力做你自己要做的事情啦﹗」

******

這種場面,有點溫馨卻又非常恐慌,比我最初的想像複雜多了。坐我面前的父女,女兒未滿三十,有着不屬於這個年齡的自信篤定,爽朗大氣;爸爸幹練矮小,友善但帶點拘緊,在聰穎的女兒面前偶爾流露難以招架的神情。

我追問,那句「紋我也不要紋那麼多」,其實是什麼意思?

Ryan答:「好矛盾。明知她媽媽不喜歡紋身,但紋在身上的,還是我。」

Jayers說:「而且我沒有紋她(媽媽)……哈哈哈,那一刻你該在腦裏做了很多運算,很『淆底』(廣東俗語「很怕」的意思)!」

Ryan也笑了,但之後認真解釋:「我知道女兒疼我,但那刻感覺混雜,甚至有點驚恐。每逢涉及你媽媽的事情,我都會思考短路。」

Jayers接上去說:「我也是啊,方式不同而已。」

成就跟自信成反比?

Jayers從小精靈活潑,大家的期望也大。果然,小學一年級,她便把「全級第一」這名次捧回來。大家都高興,Ryan卻擔心,第一個反應是:「死啦,以後怎辦?」

「以後怎辦」也是小小Jayers的困擾,「那時我覺得,做人不該退步,所以只要考不到第一便怕。」某年「大退步」考第四,她哭了,趁媽媽未回,趕緊拿成績表給爸爸簽名。

在Jayers眼中,媽媽總是發惡,非常惡,對女兒是一迭連的否定;而Ryan對前妻的描述則是:「太投入,覺得自己也有付出,所以特別緊張。」

這一種來自至親的壓力,慢慢令Jayers長成充滿矛盾的小孩。

那時候,Jayers是傑出小學生選舉的常客,可是每次都在面試環節栽跟頭,「人家一叫我介紹自己,我便哭崩,自覺不夠好。」外表風光,底子怯懦,「我甚至不夠膽有自己喜歡的東西,不夠膽有自己的想法,吃什麼沒所謂,喜歡什麼顏色都好……」

前香港羽毛球代表隊成員陳念慈曾經這樣問Ryan:「為什麼你的女兒,成就跟自信成反比?」

Jayers在小學接觸羽毛球,處處顯露天份,後來獲選到香港體育學院受訓。 「那時有人問我,為什麼喜歡羽毛球?我答:因為想把球打去哪兒便那兒。簡單說,我想掌控自己的命運,但那只能在球場上。一踏出球場上的幾條線,媽媽便罵。」

她夢想成為全職羽毛球運動員,但一直得不到媽媽的祝福。隊友的家人知道孩子代表香港出賽,高興得要命;可是她每次回家報告出賽消息,都被黑面,好像那是非常糟糕的事情。

「我們看來很美滿: 父母都是專業人士,經濟環境不錯,有人說我讀書好打波厲害,都是因為家庭。

但我從不解釋。記得練體能時,小朋友邊跑邊投訴爸媽,內容都很瑣碎,像媽媽不准我吃花生醬諸如此類。但我的難過卻很深沉──你們根本不會明白,我要克服的,是身邊最該支持我的那人?為了來到這裏,我比你們多花幾多力氣? 」

可曾埋怨爸爸不給力?她笑得無奈:「他已經盡力。在家,他是弱勢的那個。」

把爸爸苦水吞下肚的女孩

這對父女從小便親密。Jayers依稀記得,幾歲大時跟爸爸午睡,醒來發現他上班了床上空蕩蕩,自己哭得好寂寞。Ryan也記得,每天放工回家,遠遠看到掛在窗前期待自己的小女兒,心花怒放 。

然而,也因為親密,Jayers把爸爸的苦水愈挑愈多。最深刻是小一時某天放學回家,她入房更衣,爸爸卻怒氣沖沖撞進來投訴媽媽,嘰哩呱啦沒完沒了,彷彿要把心中污水一桶接一桶的潑出來, 「再這樣,我就跟她離婚﹗」最後丟下一句便離去。

狂怒的旋風來了又走,獨剩Jayers在房中發呆。但小小的她知道留在房裏太久會惹懷疑,於是趕快抹掉兩行眼淚,裝作沒事兒的出去吃午飯。

那時她已經隱隱覺得,不該再為爸爸添煩惱。在打後的人生裡,她愈來愈像爸爸的守護者。

「現在我看到別人的孩子,有時會禁不住想,他們其實知道很多。」

這一路到中學,Jayers拿下不少國際賽獎項,卻終於在中五放棄羽毛球。「那種心理狀態是,我知道自己吃你的睡你的,就必須按你的意願做──在家已經來到這種地步了。」

她向教練說不再走全職運動員這條路,邊說邊哭得臉腫眼腫。就這樣,在只差一步的時候,揮別了夢想。

後來這成為她心頭一根刺。惱的不是媽媽,卻是自己。而惱自己,往往比惱別人痛得多。

「當年我該更用力掙扎,至少向教練表明意願,請他幫忙遊說媽媽。 」Jayers說:「我只是把夢想雙手拱讓了。」

五十歲不可以有夢想?

有關夢想,那些年的Ryan也有隱隱的痛,「像很多人說的,在人生裏偏要做自己不喜歡的事,會很痛苦。」

Ryan從小夢想到世界各地幫人,「那時沒想過做醫生,但『到世界各地幫助最有困難的人』這想法,卻很清晰。」

但有一個說法:兒童的夢想叫童真,成人的夢想叫適應不良。

Ryan確實適應不良。他的朋友圈很窄,別人買車買樓買股票的話題,他一個都聊不上。某年中學聚會,最好的朋友在一起,有人對他說:「你現在都不再提那些理想吧?終於做回正常人了!」

這句話把Ryan刺得很傷很痛。

那時他剛離開公立醫院外科醫生的崗位,自己掛牌行醫。「97大限」當前,能走的香港人都走了。因為Jayers和弟弟的誕生,夫婦倆也萌生移民念頭,「下海」經營私家診所多賺錢,是鋪路一種。

但Ryan沒想到,他要把自己的一部份也埋葬起來鋪路。

「回頭看,我真的很喜歡做外科手術,而且天份都在那裏──我的解剖學特別好,看完書,已經在腦袋演練幾次。手術枱前,旁人都看不出我第一次做同類手術,非常流暢。別人做九個小時,我四個半鐘頭完成。

「私人執業後,我再沒機會碰高難度的手術,完全失去從前的樂趣。」

他每日回到診所,都吃力地提醒自己用心,要對得住眼前病人。診症室裏,有傷風咳嗽的病人,也有枯萎中的醫生。唯有孩子帶來的快樂,推動他把日子一天天的過 。

幾年後,他陪太太到四川山區做義工,忽然有團友大聲喊話:「幾歲人仔就說理想,四十歲人還有理想,就是白癡!」

Ryan說:「那時我真的好想喊回去:為什麼五十歲就不可以有理想?!」

事後回想那衝動,Ryan覺得很好。

因為心頭一塊很珍貴的肉,原來一直活着。

紋身救了我

離開羽毛球後,Jayers不知道自己活着是為了什麼。

「十年來我只想做好一件事情,但一下子就沒有了,我看不到目標。」

Jayers到澳洲讀獸醫課程。她很記得一個情景:經過寵物店,同學全蹲下來看小動物,很愛很疼惜;她卻無感,差點看不見,走過去。

那是當頭棒喝。她開始幻想自己坐在診所,日復日等待貓貓狗狗來看症──她知道自己做得到,問題是,哪裏才是她的熱情所在?「也許跟他(爸爸)的經歷有關,我不想這樣便一世。」

脫離密集的操練生活,她頭一趟全盤思考人生,而澳洲生活的形形式式也帶來新思考,譬如說,人生怎可能只得一條路? 「我想回香港。我熟悉她,喜歡她的節奏,想從那兒開始尋覓。」她偷偷申請回港升讀大學,離開生活了一年半的澳洲。

但她第一次接觸紋身,卻在泰國。

2006年,她獨個兒出走泰國,在紋身店看到一幅舖張在整個背上的紋身,打翻了「左青龍右白龍」的刻板印象,一下子便愛上了,還留下生平第一個紋身標記:臂上的一顆羽毛球。

人們會為千萬個不同的理由去紋身;而她的第一個紋身,是定海神針。「羽毛球沒有了,拍拖和家庭都不順利,我想找到一件可以跟我一世的東西。」

回港後,她邊上大學邊教球,花了整整一年儲錢到泰國的紋身學校學師。那不過是短短一個月的體驗課,每日上完堂,來自英國、以色列和挪威的同學一個個跑去飲酒,剩Jayers一人留在房間畫呀畫。她固然沒錢花費(交二萬元學費後正式成為窮光蛋),但最重要的,是她感到自己的生命又回來了。

「紋身救了我。」Jayers不只一次在訪問裏說。

可是媽媽不這樣想。

那是一個溫暖的四月天,媽媽突然在中大校園出現,立即就發現女兒臂上的異樣,問:「真的假的?」Jayers想掙扎說是假的,但枉然。

媽媽氣瘋了,爸爸倒沒有反感,只是有點擔心紋身影響女兒日後工作。但他不反感更叫太太反感──他倆本該同一陣線啊﹗最後,洗紋身這任務落在Ryan肩上。

矯型外科的醫生朋友在手術前問了兩個問題:你的太太有沒有穿耳洞?其實穿耳洞跟紋身的分別是什麼?

Jayers說:「那以後我一直在想,所謂正常不正常,是誰說了算?我沒傷害人,究竟錯在哪?」 但如同Ryan乖乖找醫生朋友那樣,Jayers也乖乖接受了洗紋身手術,再次進入不掙扎的模式,「還可以怎樣?」

據說,用激光洗掉紋身比紋身本身要痛上好幾倍,Jayers終於知道那是真的。但手術中她沒掉淚,因為最痛的不是肉體。

她回到沒人的家,躲進房間哭得撕心裂肺。「我知道自己為什麼把這個紋身放在身上,是因為我已經很痛了,是它令我鎮定下來,繼續前行……為什麼連這個也要摧毀?」Jayers問。

多年後,媽媽問Jayers:有恨我嗎?「我說沒有,真的沒有。我對現在的自己很自豪,也知道要達成今日的我,必須追溯回到過去的每一件事。要不是成長路上這許多經歷,我也不會有那麼多思索。」 Jayers說。

好一會,我終於轉向Ryan,問:帶女兒去洗紋身,是怎樣的一種難受?

Ryan沉吟,說:「很矛盾。但是我知道沒辦法,爭拗只會傷感情。」

Jayers連忙說:「我對爸爸也不是生氣,但……」

Ryan輕輕地說:「是很沒用吧……保護不到你……」

但最教Jayers失望的,是某次父女對話:「他很困擾,問我,明知媽媽不喜歡,為什麼偏要做?我說因為這對我來說很重要。他又問,有想過自己對家庭的責任嗎?」

Ryan壓根兒忘記那次對話了,但他記得那是個複雜的時期,因為自己正竭力挽回面臨崩潰的婚姻。

他沒剩下多少力量,來感受困境中的女兒。

爸爸的第二次成長

在婚姻關係的起起伏伏裡,Ryan開始看心理學的書,從兩性關係到性格分析,以及情緒管理等等。但無論起點在哪,書寫到最後,都在述說人生。

同一時間,他在毅行者活動認識了人生軌道截然不同的年輕人,「他曾在南斯拉夫做義工,在英國做黑工,家人失去聯絡,要國際刑警幫忙搜尋……」說着,Ryan原本的拘緊不知哪裏去了:「他的經歷很狂野,但心地好。」

那書那人,彷彿合力重提Ryan的少年夢。

轉變慢慢發生,Jayers以聆聽者身份參與──就像小時候爸爸衝進她房裏嘰哩呱啦那樣。不同的是,這回他傾吐的不是苦水,她也不是只懂哭的小女孩。

「他很惹笑,三天兩日來一次。」Jayers回想:「我才睡醒,他忽然衝進來說:『唏﹗我想到了!』之後說一堆人生道理,很抽象。那時我長大了點,又很早拍拖,可以來點交流。但他沉澱幾日又洩氣,我得試着再鼓勵他。」

是怎樣的人生大道理?

「譬如他本來覺得人生是連串責任,樂趣不是必要的,也不該成為一種追求;但某次他有新想法,認為做人真的不需要那麼苦悶,也該開心一下⋯⋯」說罷,Jayers哈哈大笑:「他衝進來就是說這些!」

如果可以透視大腦,那段日子Ryan的頭殻之內該有很多躍動的亮點,顯示思維大受衝擊。終於,爸爸透露少年夢:他要到世界上有需要的地方幫人,譬如,參與無國界醫生。

「我當然支持,我自己都沒打球了,很明白那種感受──他還等了這麼多年﹗」Jayers說。

穿西裝的無國界醫生

2007年,Ryan提起勇氣,申請加入無國界醫生的行動。

Ryan笑說,人們至今依然記得他的面試裝束,「別人穿得隨意,只有我一人穿西裝,古板嚴肅,一點也不像無國界醫生。」他不認識組織裡的人,而且在私家診所甚少做手術,差不多沒機會處理緊急醫療狀況,這些都令他感到自己猶如妄撞,非常戰兢。

後來他知道,無國界醫生確實猶疑,還諮詢區耀佳醫生,得到的回覆是:我們那一輩出來的人什麼都曉得做,沒問題。就是這句話,把Ryan送到剛結束內戰的西非國家利比利亞。

那是婦產科醫院,Ryan在三十多天行動中,合共完成四十個開刀手術,迎接了許多小生命,也在鬼門關前拯救了子宮爆裂的婦女。他還認識到非洲婦女面對的無奈處境:失去生殖能力的話,社會地位會一下子跌進低谷。「對於那樣的貧困地區,這類非政府醫療組織會帶來生與死的差別。」

缺乏產前檢查和醫學常識,當地的奇難雜症特別多,Ryan的學習曲線高速攀升,感到自己在手術枱前再次發光發亮,「回來後我第一個反應是:一定要做下去。」

離港上機前的他心懷忐忑,下機回港時卻注滿成就感,儼然兩個人。

「我從沒見過他那樣發光。」Jayers說。

父女式的交錯扶持

就是這一個印象,教Jayers暗暗決定把爸爸工作的模樣,刺在自己肩上。

「我替他高興,也尊重他,他終於做到夢想中的事情,對我也是很重要的鼓勵。那時他未知道,我也開始朝着夢想前行,甚至有一種感覺:紋身師和外科醫生這兩個職業歷程相近,而我和爸爸在追尋夢想的路上,也有很相近的歷程。」

他們都低頭在人家身上動刀;初學者都很難找到願意交托的病人或客人;手術和紋身留下的印記都是一生的;父女倆在家中都經歷過呼吸困難的日子,然後各自摸索着成長,再勇敢地踏出腳步;在找到自己的那當兒,他們都感到生命中一個重要的部份又活過來了。

更有趣的是,他們那些高低起伏的時空,竟然不斷交錯重疊,彷彿總在互相支持、互相啟發、互相激勵。

「我希望用自己感受至深的方式,把這件事記下來,同時也為自己訂定目標:下回要在右邊肩膊刺下自己的工作,作為自我肯定。」

那時Jayers已經悄悄拜師,認真學習這門藝術──對方是一位年輕但經歷滿滿的紋身師,對紋身的倫理道德跟Jayers想法相近,師徒間在很多個工作的通宵晚上,有過心靈撞擊。

這回,輪到女兒的學習曲線快速上揚。

「我愈了解紋身,它愈吸引我。別的藝術形式都要人們主動去展覽欣賞,但皮膚上的畫卻由紋了身的人帶進社會,與觀眾互動。只要那是有靈魂的紋身,人人都能看出不同感覺,很微妙很浪漫。

「紋身的墨水或者只深及皮層,但靈魂是入骨的。今時今日,紋身依然以簡單原理運作,像透過墨水穿越時空,接連古人今人,時間儼然在當中消失。」

紋身也造就人與人之間很多美麗的關係,Jayers 在《墨子》裏一一書寫。她訪問自己的紋身客人,記錄他們透過紋身去忘記、去懷念、去悼念、去收集、去交換日記。

有人用皮膚當畫布,記錄一生歷程;有人把心頭好放身上,至死相伴;有人將喜歡的畫作都刺在身上,像集郵;有人最在意的不是紋身多好看,而是紋身師有多大熱誠,甚至願意把皮相交托新手,成就對方的成長。

簡直是一封封寫給紋身的情書,當中包括她最深刻的客人:爸爸。

為爸爸紋一個生命戰士

大概是2012年,Ryan第一次要求女兒替自己紋身。

「那時他辦好離婚,人開始任性。」女兒笑說。

這想法蘊釀多年,但圖像一直未定案。直到去年,Ryan終於想到要刺上一本書的圖像。

「我很喜歡巴西作者Paulo Ceolho的《Manual of the Warrior of Light》,很觸動,看完又看。書中說,每個人內心都有一個生命戰士,只視乎你是否願意放他出來,怎樣訓練,以及怎樣要求他。生命戰士追求的從來不是鬥爭,而是人的真善美。」Ryan說。

女兒兼紋身藝術家滿權威的說:「我一看到就批准。」

我想像,從前那個古板嚴肅的醫生,在女兒的紋身店裏,靜候她在自己身上刺下帶墨的針頭。

Jayers說,原來她怕。

那一年,她為出版新書忙碌奔走,不曾好好感受自己,直至爸爸躺在紋身椅上,而她背着他,低頭預備針呀墨呀消毒藥水呀各種工具的時候──非常突然地,她腦海中不能自控地蹦出很多東西,是混雜強烈但又說不出來的什麼,也許還有這些年來父女間的親密、受傷、自豪、憐愛、失望、扶持⋯⋯

像醫生為親人動手術下刀前的那種戰悚;Jayers內心翻騰。

她飛快地轉過頭去,要察看爸爸是不是同樣緊張?

沒有,他差不多睡着。

今日談起,Ryan哈哈笑了:「我不怕,她才怕。我對她有信心,而且最後紋出來什麼樣子,我其實都不太在意。」

紋身師只好訕訕地把感觸留給自己,埋首刺針,為爸爸刺下一道永恆印記。

墨水留在皮層,但父女為彼此留下的印記,穿透身心。

我自己本身的状况不佳,所以怀孕的机率很渺小,后来去了好几家内地的诊所都没有用,真的好失望呀,后来是听说海外的诊所会比较好,就和老公善商量我们就选了适合的其中一间,现在我的宝宝快2岁大啦,没想到我们到了这还有人载送呢,有非常完善的设备,现代化专业的医学方式,谨慎使用辅助方式帮助不孕夫妇们,跟据你的情况而定选择最好的配套,不成功可以全数退还哦,但在这保证100%成功率,真心推荐你们哦 Biotex (彼奥泰珂斯)