編者按:白紙運動的能量是否被延續?轉移到了哪裏?這是端傳媒「白紙週年」專題關注的核心問題。我們推出系列報導,關注行動者在被恐懼裹挾中如何艱難前行;關注白紙能量轉移到海外後的具體困境;關注運動留給中國大陸行動者的巨大創傷;以及,海內外的白紙親歷者們想說給你們聽的話。

在很長一段時間裏,艾歌害怕敲門聲,害怕陌生來電,即使如今已身處海外,聽到遊行喊口號、看到遊行中警車燈光晃過來,她仍會全身發抖、心跳加快。恐懼是如此日常、具體、隨處可見,催生出或戰或逃的應激反應。柏莉總會隨手攥住一串鑰匙,手指穿過鑰匙扣,在腦中模擬遇到突發危險時、一拳擊中施暴者太陽穴的畫面。順財則試圖「洗白」自己,在朋友圈轉發港區國安法的講座,她想「做個好人」。

一年前的白紙抗議,讓他們在恐懼中向前邁出一步,但緊隨而來的是更猛烈的打擊——被捕、被連夜審問、被拘留、被扣上「尋釁滋事」的罪名。一些人在接下來的幾個月裏反覆被問話;一些人被送回戶籍所在地,不允許離開;還有一些人在關押四個月後取保候審。

溝通變成一件很可怕的事,無論是和他人還是和這個世界。在微信裏詢問一個朋友是否安全,是很不安全的行為。沈默安撫了恐懼,也切斷了人與人的連結。被警察沒收又退還到自己手中的電腦和手機,好像內置了一雙監視的眼睛,盯得人喘不過氣。獲釋後的幾個月,艾歌不敢聯絡朋友,不敢翻牆,不敢搜索新聞。

在廣州和上海,街上巡邏的警車比以往頻密,地鐵裏檢查手機的警察也變多了。每每遇到,寶榮都會加速繞著走,並在心裏默誦警察不可隨便查看公民手機的法律條文。獲釋後,羊艮將手機從靜音調整為鈴聲模式,以防錯過有關部門的電話。她想,要是漏了接聽,警察找上房東或父母,可就更麻煩了。每當警車從身邊呼嘯而過,羊艮腦海中就會出現去年自己被警察拉走的畫面——這一情形,也發生在艾歌和她的朋友們身上。

疫病感染高峰隨著那個冬天的終結逐漸回落,有關白紙的記憶——與無人統計的感染病逝者一樣,陷入失語。但恐懼留了下來。事實上,恐懼從未消失,它潛伏在每一個親歷者、見證者的身上,不時發作。恐懼成為他們共同面對的課題,連結了彼此的經歷和感受。一些人嘗試回答這樣一個問題:我們可以做些什麼,來抵制恐懼?

我們都曾被恐懼擊倒

恐懼穿牆而來。

3月,海外獨立雜誌《莽莽》的幾位成員暴露在危險中——有人受到有關部門施壓,被要求停止活動、透露成員信息,也有成員的家人被騷擾,被詢問孩子是否參加反華活動。

2022年末在歐洲掀起的抗議浪潮,始於10月的北京四通橋事件。一些海外留學生組織了柏林集會,結束後,幾位參與者決定做一本中文雜誌。11月12日,《莽莽》初創團隊成立。

《莽莽》的創刊介紹中寫到,這是一本不受審查的中文獨立雜誌,「書寫大離散時代中的行動、連結和歷史」,「令華語創作在審查的高牆之外野蠻生長」。

隨後到來的白紙運動成為第一期主題,這群書寫白紙的人很快遭受到來自官方的壓力。據創刊成員傅梓說,到今年10月,在德國被國安找過的至少有8人,其中也包括和雜誌無關的人士。傅梓20多歲,兩年前來到歐洲留學。

幾乎是一夜之間,《莽莽》的工作群組全數解散。

「當時就想縮起來。」傅梓把兩三年來積累的海外群組資源全部切斷。

由於不知道有多少成員的信息被掌握,所有人都陷入未知的恐懼。很快,有人退出、切割,或再無法聯絡。《莽莽》初創成員尤加去探望其他成員,「我清清楚楚看到焦慮,愁眉苦臉」。大家都在擔心:未來還能回國麼?家人會不會被找?

尤加想起雜誌第一期出爐時,成員們帶著雜誌、搭地鐵去聚會的地方。在途中,尤加想要一本看看,一位成員把雜誌抱在胸前、如視珍寶,說抵達酒吧後大家再一起看。「沒想到過了兩個月,這位成員就『半死不活』,沒有力氣了,就因為這個恐懼。」尤加說。他20多歲,在歐洲留學。

信任感正從日常生活中流失。和朋友聊正事,尤加總是將手機開啟飛行模式,把微信從後台關掉——萬一會被監聽呢?去到其他國家,手機上蹦出陌生來電,雖然心裏知道那大概率是詐騙電話,仍會想像那是公權力的觸手。倘若在外地留宿,傳來預期之外的敲門聲,亦會讓尤加膽戰心驚。

傅梓在恐懼中感受到孤獨。身邊的外國同學每天快樂地喝酒、玩樂、積極討論問題,他卻憂心安全。「每天活得很抽離,好像夾在歐洲和中國之間某個不知名的地方。兩邊都在施壓,把我擠在中間。」

「我們好像變成了一個敏感詞。」尤加說。恐懼一度溢出,傳染到其他社群的海外行動者。一些社群原本有定期的線下聚會,也因《莽莽》的安全事件取消。

白紙運動促使政治站隊變得大膽而公開,大家在看到彼此的同時,亦加劇了恐懼和警覺。缺乏安全感的交流,也難以在人與人之間建立真實的連結。身處美國的行動者胖丁說,以前大家參加活動還願意添加彼此的微信,現在都用 Signal、Telegram 或 Whatsapp 等相對更安全的社交軟件。線上群組中,也更傾向使用匿名。胖丁在海外參與運動已有四五年,關注女權、種族、社會動員等議題。四通橋事件後,紐約在地組織「不粉紅」成立,胖丁加入其中做志願者。

「我不覺得在海外就安全,家人還在國內。我知道他們(政權)會做什麼,如果暴露了,一定會牽連到家人。」航星20多歲,正在日本留學。曾將政權視為「慈祥的父親」的她,少時使用母親的VPN翻牆出去,了解到六四的歷史:「原來慈父不僅家暴、還會撒謊。」

剛到日本時,她不信任身邊所有中國人,甚至假設所有人都和秘密警察有關係,自己隨時可能被舉報。「秘密警察算是我最大的恐懼。我不知道話說到什麼份上是不可以的,不知道在哪裏說有可能會被聽見。」

為了參加在日華人組織的白紙運動,航星做足了偽裝。除了口罩,她也戴上帽子包住染成亮藍色的頭髮,連耳朵也不落下,並專門購入優衣庫當季熱銷衣裝——穿得愈普通愈安心。背上日常使用的背包時,航星也會取下掛飾、徽章。2022年參加港人在日本舉辦的六四集會時,航星甚至戴了兩層口罩,因為擔心現場有衝突,會被人扯下口罩。

恐懼是「雞生蛋、蛋生雞」。「特別是在簡中媒體上,過度渲染海外遊行的衝突、抗議者的暴力破壞。讓大家害怕暴亂、肢體衝突、警察抓人等,也就降低了出去參加身邊事情的動力。」胖丁觀察到,這種恐懼被一定程度放大,有參與者要求組織者創造一個絕對的安全空間,比如英國的女權脫口秀要求「全女環境」。

港區國安法落地後,順財認定,在政府時常擔憂「剿匪不力」的「新香港」,做行動要建立比「打壓已相對制度化」的大陸更嚴格的自我保護,比如,保持匿名和使用安全的手機軟件。順財也在日常人際關係中練習區分人——哪些人不會舉報我?哪些人的安全措施做得夠好?

「2019年之後,大家都知道安全水平線大概在什麼地方。又經過2020年,看了那麼多的case(法庭案件),知道怎麼去做區分。」順財20歲出頭,她一度以為自己能踩住安全線。

但這套區分系統被現實擊得粉碎。年中,在港大陸學生曾雨璇被控煽動罪。曾雨璇2022年來港後參加白紙運動,又於2023年1月和6月兩次被捕,第一次涉及悼念2021年「七一刺警案」的涉案者梁健輝,被保釋後,又因試圖於六四前夕進行紀念活動再度被捕。曾雨璇認罪後被判刑6個月,是第一位被判「煽動罪」罪成的港漂。她刑滿後被香港政府遣返中國,隨後音訊全無。

曾雨璇案披露的證據包括:她與八九民運人士、傳媒記者、朋友等人的對話記錄,以及手機備忘錄寫下的注意事項和緊急聯絡人等。相關證據被法官接納,寫入判詞。

旁聽曾雨璇案後,順財的恐懼被推至最高點:「感覺距離很近。好像你和朋友之間的聊天就可以被定罪。」她開始失眠,脾氣變得暴躁,「無差別攻擊」親近的人,有一兩次甚至在公共場合崩潰大哭。順財忍不住想洗白自己,把國安法講座轉發到微信朋友圈,清理社交媒體帳號裏的行動像片,退出活動群組。

白紙後,在人人自危的恐懼下,海內外社群活動減少,聯繫也變淡了。傅梓有時覺得,「我們在社會浪潮之下,曾經有無數人站在身邊,像海浪一樣裹挾著衝向體制高牆。現在浪潮退下去了,我們留在沙灘上,進也不是,退也不是,好像被拋下了。」

共存

精神最緊繃的時期,羊艮依然在社交媒體轉發公共議題,發完又很害怕。她自嘲「膽小又覺得要發聲,發完就害怕,不發又做不到」。

傅梓也發現,局勢根本不允許自己縮起來。「因為身邊朋友一個個被找到。我們需要收集情況,我就承擔收集風險、了解具體情況的工作。」

他「受夠了活在恐懼中」,並做了最壞的打算——政治庇護。傅梓仔細研究所在地的政治避難法律、程序運作,還跑去難民營了解生活,評估自己是否有能力踏上這條路。「基於安全考慮,必要的時候要下決心,另一方面還是有很多牽扯、顧慮, 要完全和中國切斷聯繫還蠻遺憾的。」

但不管怎麼說,下定決心這個動作給了他勇氣。

「你把那個東西(恐懼)想像得比你還大,你覺得它傷害你,你解除了那個誤會,或把自己變強大,恐懼會消失。」柏莉曾是一名社會新聞記者,在北京工作數年,參加了在北京的白紙運動。

龐大的恐懼被拆解為細小的、可應對的解方。航星為自己打造了兩個身份,普通大學生和在日活動家。大多數人認識的航星,是一位大學生,過著上學、吃吃喝喝、與教授吵架的生活。在日活動家則會組織活動,運營女權相關的 Instagram 帳號,在線下辦展覽。航星有意識地避免合照,以防兩個身份在社交媒體上相遇。

傅梓也有控制恐懼的方式。例如建立一套信任判斷的標準,「看大家做的事情,哪個刑期更重。如果刑期差不多,那就可以有信任的基礎。」在向不熟悉的人介紹自己時,他會優先展示不那麼敏感的身分,例如先介紹自己是讀者、或者向對方介紹某個平台;如果對方也是參與者,傅梓會考慮用行動者的身份介紹自己。

「你不踩線怎麼知道線在哪呢?」在香港參加過白紙運動的小錢認為,紅線是測出來的。「比如你看新聞和做行動就會知道,六四悼念是不行的,但是目前來看做女性(行動)還可以。」

一度徘徊在解體邊緣的《莽莽》決定繼續走下去。大家轉移了工作平台,更加注重信息安全,日常採取信息「閱後即焚」的形式。

「我們自己也很感慨,分明是做文字的,但信息只能存在一天,24小時後就會準時刪除。」傅梓說。

被恐懼纏身數月後,改變發生在六月。傅梓在英國參加六四紀念,現場不同社群的行動者們向傅梓誇讚雜誌辦得不錯。他感受到還能在不同國家、社群之間做更多橫向連結,「重新找回未來行動的可能性」。

在連結中,恐懼衍生的孤獨會被切斷。隨著與更多NGO行動者接觸,傅梓了解到伊朗、阿富汗、俄羅斯的行動者也有相似處境,孤立感隨之減少。有一次,他和班上伊朗同學聊起安全問題,伊朗同學聳聳肩表示理解,然後緩緩從懷裏掏出兩個手機。傅梓很驚訝,也從懷裏掏出兩部手機。兩人打開手機,都開著VPN,一人在A國、一人在B國(註:均不是所在國),二人相視苦笑。

順財認為,與恐懼共存是一個不斷學習的過程。白紙過後,吸納和維繫社群成為面對恐懼的緩衝地帶。例如,小範圍做一些「人畜無害」的事,看電影、騎車、爬山。在這些不敏感的活動中,或許能發現聊得來的可靠朋友。通過建立和維繫社群,打開新的窗口,也能從中了解更多本地議題。「很多「正常」的途徑(遊行、集會)無法實現,個人的表達力量也很小,所以不得不去通過一個『社群』的方式做一些事情。」順財說。

這個秋天,為了接觸到更多真實的人,《莽莽》舉辦了第一次線下分享會。在確定做線下活動前,尤加花了些時間了解和認識當地社群,心裏有底後,才敢發布活動信息,「也沒法100%感到安心,發布信息的群裏有許多人不認識。」為了控制風險,尤加拒絕參與者空降活動現場,必須提前報名。

不過,恐懼仍會在不經意中現身。活動前,尤加忙碌於準備分享內容,在現場接觸到讀者,也一度讓他將擔憂拋至腦後。但中途出現了小插曲——一位走錯門的人士突然開門、探進身子,尤加趕緊叫停線上成員的分享,氣氛一度凝滯。後來經過交涉,才知道對方不是秘密警察,僅是一位找錯地方的路人。

在上海,讓羊艮緊張的警車巡邏已成了一種常態,她發現自己沒有那麼害怕了。「你每次出門都可能會遇到,從恐懼慢慢變成習以為常。」

牽著恐懼,從一樓到二樓

尤加迫切想將夥伴們從恐懼中拉出來。他提議成員們共同創作小說,通過寫作為自己賦權。這些文字組成了《我們在牆的這頭》,成員們化身為一群數十年前的西柏林留學生,用筆觸描繪出恐懼的形狀。尤加寫道:

「過幾天即要回去,我感到很緊張。麗莎和我合寫的稿子已經都留在了雅絲明家中。剛剛重新檢查了我的行李箱,只留衣服。紙筆會被檢查站攔下。

我此刻徬彿是一隻即將浮出水面的魚,將要被撈起、開腮、剖肚。我的每一片鱗也將被翻起。噩夢中邊檢官把手電筒插入那些還未癒合的傷口,也許他們想尋找什麼,發現什麼。

媽媽,我希望我是一隻水母,無耳鼻舌身,全聾盲啞,這樣他們即使抓住我,也無法拷問我。」

「我們共寫恐懼。我們不會被牽著走,我們可以牽著恐懼。」尤加說,「共寫一件事,會讓大家更親密,一起成長。不會有人倒下了,你卻只能看著他。」

大笑也是對抗恐懼的方法。

白紙運動後,「女子主意」 舉辦了一場主題為「家」的脫口秀。佈景時,工作人員用紙板做成藍色鐵門,代表疫情封控期間人們被困住。那次活動鼓勵觀眾在白紙上寫下想說的話。有人寫,「我想參政議政」、「我想胡說八道」,有人寫「想回家」。

「女子主意」成立於紐約,是一個旨在連結海外中國女性的泛女權社群平台,平時會組織女性和女權相關話題的活動,包括辯論賽、圓桌討論會、女權戲劇、脫口秀/開放麥等。「我們從一開始就覺得女權脫口秀應該是反審查的,讓大家在舞台上講一些可能在國內、或者是在日常的華語圈子裏不敢講、但是很真實的東西。」「女子主意」 的合夥創辦人淼淼說。

中共第二十次全國代表大會期間,網上盛傳一則現場流出的視頻——中國前國家主席胡錦濤被警衛架走,坐在他身旁的高官們全都面無表情、目視前方。「覺得很震撼,就是一個白發蒼蒼的老頭被帶離自己的崗位,臨走前還一直想拿那個小本本。」淼淼將看到畫面時的震撼和恐懼寫入段子中:「你的前領導人,一個白髮老人被強行帶走,你都無動於衷,你還是人嘛?」

笑,不是一件容易的事。初時,淼淼以替代詞稱呼某個領導人的名字,直到第一次「直呼名諱」時,聽到自己聲音的淼淼有點震驚,但情緒很快轉化為興奮。「開始講了之後,也會覺得莫名其妙,這個東西為什麼不能講?」原來講出口也是政治脫敏的過程。政治「梗」在舞台上出現時,台下觀眾大多捧腹大笑,偶有不知含意的人,在了解後會倒吸一口涼氣。

「講這些東西從來不是要嘩眾取寵,完全因為這些壓迫、痛苦,尤其清零政策下的每一個人,每時每刻都壓在心頭,成為創作動力。」淼淼說。

淼淼認為,在父權制、威權系統下,調侃一個強大的權力、對其笑出聲來,本身就是一件令人開心的事。大笑可以消解恐懼。「尤其作為亞裔女性,很多時候你只要跟人交流,就有可能遇到情況,因為身形比較小,覺得自己渺小無助。但你只要盯著這個人,甚至可以笑這個人,就已經能讓對方感到非常驚訝,有 empowering (賦權)的效果。」

練習面對恐懼之前,也需要主動建立安全的空間。「女子主意」在現場安排了一位 peacekeeper (調停者),在活動開始前,peacekeeper 會告知觀眾一些原則,例如不能拍照、錄像。若現場有人讓觀眾感到不安全,可以告知 peacekeeper,這樣可以獲得及時介入、調停,不必讓觀眾獨自面對衝突。

志願者胖丁記得,四通橋事件後,有一位法國同事問,「為什麼他只有一個人?」胖丁認為,這個問題背後顯示出西方民主社會對中國集權審查的認知缺口。在美國的行動中,留學生和華人群體有很多「真實而抽象」的恐懼,例如身邊有「小粉紅」干擾行動,與其他民族、社群之間的認知、經驗差異等。因為內化了恐懼,很難邁出那個坎。

能面對的方法,是組織低風險(low risk)的行動。胖丁指出,在實踐中,恐懼是可以被轉化成具體的安全評估,是可控制的。「不粉紅」在組織一次討論新疆的活動中,一開始沒有將報名表對外發放,只在信任的社群內部分發,「活動目的是想深度聊,所以要在小和安全的空間,不需要一開始做很大。」那次線上活動,在國內的參與者沒有打開攝像頭,但海外參與者都開了。「聊天氛圍特別好。因為是每一位參與者共同創建出來的真實和安全的空間,所以大家才能很真誠地去討論。」胖丁說,靠不斷實踐「破圈」,打開和建立社群,拒絕自己成為國家機器向內和向外擴張的爪。

在法國,社群「自由廣場」建造出了降低行動者心理門檻的「二層結構」。成員蔣不介紹,「一樓」公社組織沙龍和放映,討論當代藝術和政治,人多的時候能有四、五十人參與。「二樓」便是自由廣場,第一次活動是2021年六四悼念,而後陸續組織過八、九次線下示威。

從一樓走上二樓,是跨過恐懼的步伐。「我們是希望大家,如果作為一個中國人剛到來到海外,不敢參加示威,但好像聽一個沙龍不會有什麼大問題。我們想用比較溫和的形式吸引一些剛開始、更溫和的人,把他們吸引到二樓去。」

尾聲

柏莉抓住鑰匙的習慣在今年解除了。

夏天,29歲的柏莉前往北美留學,從一名文科生成功「轉碼」。她所在的城市不太有政治氛圍,就連市長選舉時期,街上都鮮有政治宣傳。「我本來以為我會討厭所有情況下的所有警察,但我也不討厭這邊的警察,現在看到警察也不會覺得煩。」柏莉說,因為弦子案件,以及過往採訪的許多法律相關事件,在北京看到法院建築會感到反胃。現在再路過市政大樓、法院,已能當作正常的機構對待。

將傅梓包裹的恐懼和孤獨感正在散去。「我們就是在黑暗之中活著,構建自己的社群,獨立於系統創造一些東西。」傅梓說。

傅梓有時會想起曾在網絡空間相遇的人。一些是參與去年香港集會的大陸人,活動結束後在Telegram群組互道珍重「兄弟爬山、煲底見」後,群組就解散了。一位北京女生,在大學貼上白紙後興奮地跑來與傅梓分享感受,但很快因為輔導員查到監控,來與傅梓道別。另一位去年想去四通橋聲援的女生,被警察抄下身份證後,覺得自己變得不安全,決定離開Telegram的世界。

「現在面對離別,至少會想,見過這個人的存在。 」

傅梓現在覺得,用假名也挺開心的。真名是父母給的,在海外的行動者社群反倒有點「chosen family」(自己選擇的家人/家庭,指沒有血緣關係的人,像家人一般支持對方、共同生活)的味道。「和什麼樣的人認識,反正都是假名,唯一可以面對的是一起做的事情,這些才是很本質的東西。」

應受訪者要求,艾歌、羊艮、柏莉、順財、小錢、尤加、傅梓、航星、胖丁、淼淼、蔣不為化名。

在中國,你想站起來成為一個人,它會用各種方法迫到你要跪下來;在海外,享有一些自由,但也逃不了老大哥的監控,只能說一聲,別打算回國,才能保平安,將海外當成你的家吧。

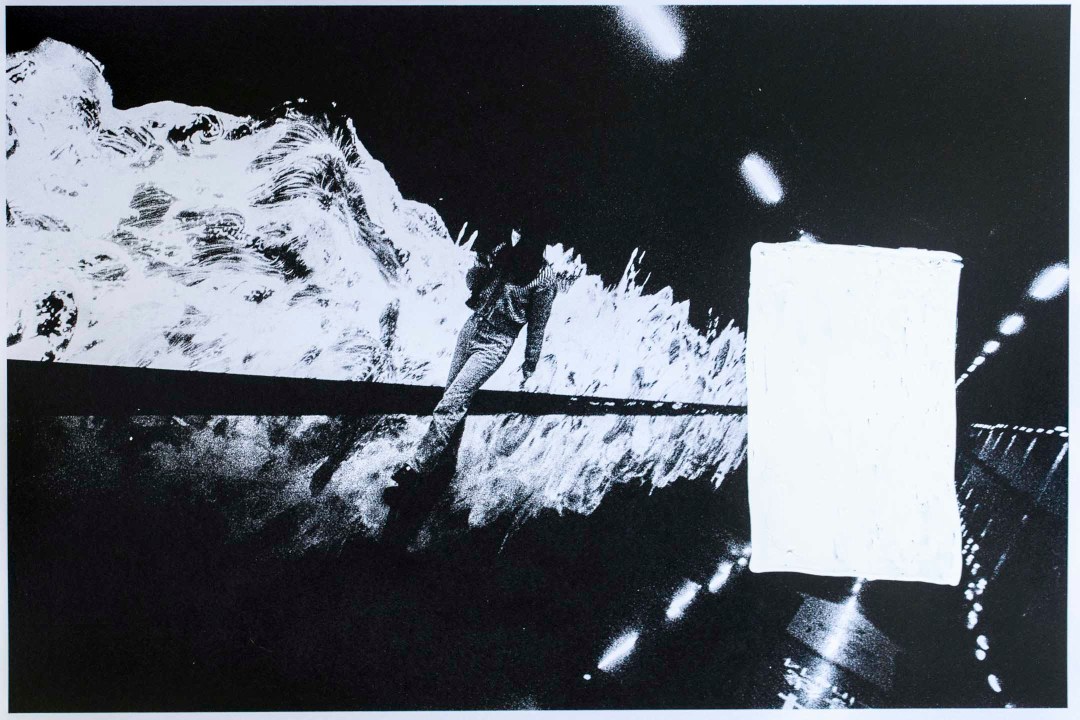

谢谢端的白纸纪念专题,只是看着这些受访者的故事也会有自己不是一个人的连接感,图片也配的很有感觉。

除了文字中传达的许多信息外,这一组图片创作也非常触动我

紐約的朋友們,歡迎週六25日上街參加"紐約myduty民主牆"組織的紀念白紙運動一周年活動,11月25日下午12点30分开始,地点:259 Canyon of Heroes City Hall Park Broadway Sidewalk, NYC.祖國的改變需要你的一份支持!

傅梓也有控制恐惧的方式。例如建立一套信任判断的标准,“看大家做的事情,哪个刑期更重。如果刑期差不多,那就可以有信任的基础。”在向不熟悉的人介绍自己时,他会优先展示不那么敏感的身分,例如先介绍自己是读者、或者向对方介绍某个平台;如果对方也是参与者,傅梓会考虑用行动者的身份介绍自己。

真诚的建议:社交。

听上去非常可怕是不是,和这些政见概率不同的人接触。但足够欺骗你的内心,升高血清素水平,让你觉得有人陪。

如果建立了与其他异见者的联系更好。你相信我,互相能置对方于死地的友情绝对值得。

无论在墙内还是墙外,我们都生活在恐惧之中,而这恰好是这个极权政府所希望的。

谢谢报道,不过也请记住乌鲁木齐的大火是一场完全可以避免的灾难,当地还有很多少数民族被压迫。

年輕人還有這麼多勇敢站出來的人,中國的未來還有希望

喜歡chosen family這一段,反父權和反國家可以齊頭並進互為表裡,革命本身就是我們的目的。

精卫填海不应该是常态,想一些办法消除恐惧,不让表态就像成为赴死之路,也很重要。烈士故然可敬,但让大家都有点保障,很实际。

即使面对当下的铁拳,他们的努力似精卫填海、飞蛾扑火,但实在值得人敬佩。相信即使沉默,许多人心中已经被种下了信念的种子。