步入電梯,Waqas Fida的電話響了,foodpanda正催促他盡快送單。一通尖銳刺耳的嗶嗶聲,聲量隨着時間愈來愈大,嚇怕了電梯裏的其他小孩子。應用程式多次提醒他清潔保溫袋,又指地圖顯示他沒有移動。駛着電單車奔馳在馬路上,Waqas想關起電話屏幕,但又不可以這樣做,因為怕錯過訂單,影響自己的送遞組別。「保持你的雙眼在app上,」他說。

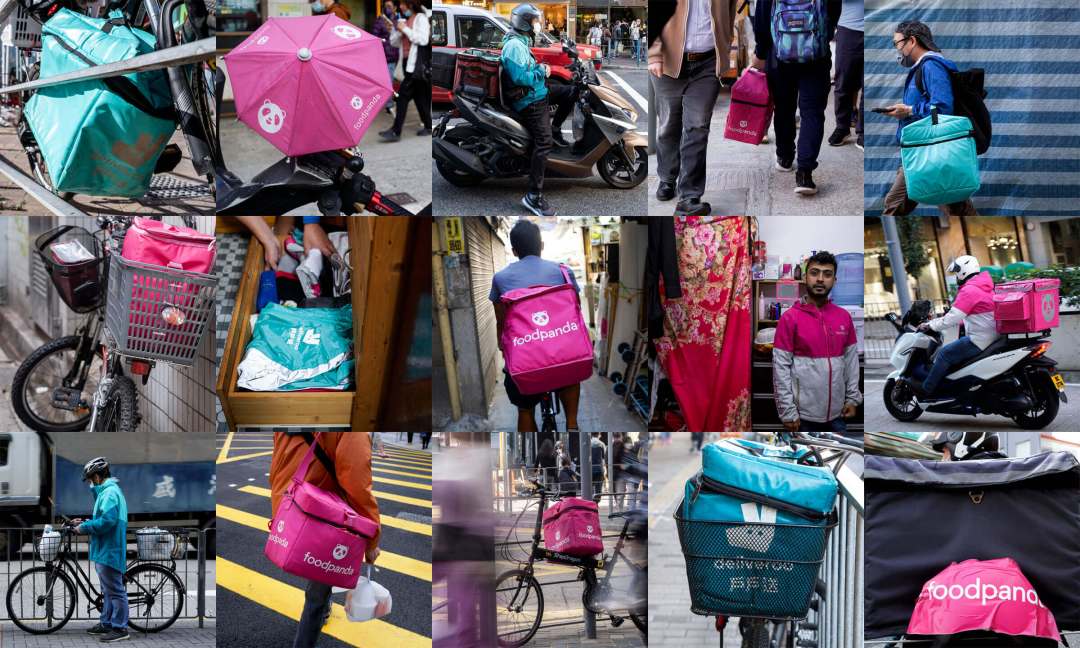

今年11月,foodpanda外賣員發起兩天罷工,向資方提出15點要求,Waqas是其中一名談判代表。歷經六天的工人運動,外賣員與foodpanda達成了多項共識。在職工盟解散後、組織行動看來寂靜的2021年,這場罷工被形容其為「後工會時代」下的一場勝仗。

三個星期後的一個下午,Waqas邀請了談判團隊的成員到深水埗家樓上聚會。舖上藍黃色的地布,Waqas端出一早備好的燒雞,觀塘外賣員Nadim則幫忙盛巴基斯坦香飯。九龍灣車手金龍坐在另一邊,與工會幹事何鴻興、外賣員權益關注組成員海海(化名)和小唐等人討論着如何監察foodpanda的改善實況。

笑聲充斥天台後不久,他們拿出文件,開始仔細做筆記。罷工完結,但全球送餐服務費下降的趨勢中,更多的勞才能多得,而平台經濟底下曖昧的僱傭關係、獎賞罰則、工傷工亡,仍然每天上演,且與少數族裔的生存狀態糾纏在一起。電子錢包裏的數字在躍動,外賣員要不放棄更高收入,要不拼死在馬路上風馳電掣。當社會的異議空間收窄,工人又陷入原子化的狀態,怎樣才能對抗龐大的系統?

「吃飽後就來做事了。」他們說。

被吃掉的

時間和錢被一點點吃掉了。

當外賣員約3年的Waqas感受到送遞的過程裏,時間並不屬於自己。每一天,小小的電話屏幕裏發生着各種各樣的事——電梯壞了,客人想他走十多層樓梯送餐;客人填錯送餐地址,叫他到另一條街去;有些餐廳慣性出餐很慢,外賣員每次都要等上45分鐘才會拿到外賣;大廈保安員會要求送遞員填寫身分證資料,他乾脆把證件貼在電話殼背面。

有時候客人在下單後傳來訊息,說多給10元港幣小費,著他們買啤酒,買安全套。Waqas信奉伊斯蘭教,每次都拒絕,但有些人怕被投訴影響評分,「還是會去做。」

自僱人士多勞多得。「全都花時間,但foodpanda不會給我們的時間付費。」Waqas說。

今年28歲的Waqas,16歲時從巴基斯坦飛到阿曼,跟駛貨車的父親一起生活。他辦過生意,也做過市場推廣主管,表現很好,住屋和車輛都是公司提供的。幾年前他來到香港,跟在港出生的同鄉未婚妻成婚,生下兩個小孩。初初來到香港,他不習慣劏房的生活,遑論擠上沙甸魚罐頭般的地鐵車廂。上下班的體驗過於窒息,他又不懂得中文,做過幾份工作都不太稱心。

第一個月他交不起租,要問朋友借錢——他羞於啟齒,「來到香港,我就是零。」

不久,Waqas決定跟隨大部分在港的巴基斯坦人,去當外賣車手。

foodpanda的招聘網頁上有這麼一句:「你將會是自僱人士,隨時隨地都可以賺外快。」競爭對手Deliveroo的宣傳語則是:「想做就做,自己做老細。」

以foodpanda為例,外賣員的酬勞目前是這樣計算的:外賣員首先向公司報更(匯報工作時段)、報地區,應用程式會按不同地區設定基本服務費,加上送餐距離、外賣員組別的加成;之後,公司會再為繁忙時段的訂單加上額外服務費;同時設有pandaquest(任務),即是周末接單率到達80%以上的車手每次送單可以多加8元、步兵或單車手可以多加5元。好運的話,客人會給予他們小費。

開初Waqas覺得這份工作很好,一來不需要懂得廣東話,二來工作時間極具彈性。他每天從早上11點工作到下午4點,之後便回家吃飯,跟兒子玩玩。傍晚6點他回去送餐,直至晚上11點。一天下來,他大概做到20張訂單,可賺取1000港元左右。因為自己決定工作時段,方便他能逢星期五中午到廟裏祈禱,「對我們這些新來的人很合理。」

20歲的KK也是從網上看到foodpanda的招聘廣告,稱外賣工作可以賺取高薪。KK不太喜歡讀書,中學退學後做過不少餐飲工作。2019年底,他開始駛自己的單車,掛上粉紅色保溫袋,在將軍澳區、觀塘區兼職送外賣。

KK發現這份工作並不容易。為了不影響接單率,使日薪打折扣,他全天也不會多喝水,減少去廁所的次數。「將軍澳的廁所都在商場裏面,全部升上天的,點可以浪費時間?」他說試過遲一秒按掣接單,訂單就漏走了,「一天內去一兩次廁所,好急才衝去。」

步出廁所,電話又傳來一張訂單。「我們外賣員就是一架隨時候命的車,長開引擎,未得閒入油又要開車。」他說。

逐漸,Waqas留意到基本服務費一直在下降,他從每天賺約1300港元,跌至700港元。「他們一直cut、一直cut、一直cut到現在,然後把cut走的當作額外服務費或pandaquest給你。」

外賣員的基本服務費很浮動,此前他們每兩星期會被告知最新的價位。根據「外賣員權益關注組」整合foodpanda提供的數據,從今年6月開始計算,車手平均收取最低服務費從約48.4港元,跌至11月約42.6港元;單車手從約27.6跌至25.8港元;步兵則從約27.7跌至24.9港元。

不同的因素會影響最終薪酬。例如,foodpanda把外賣員分成六個組別,組別一是表現最好的外賣員,他們逢星期一優先報更,能搶到更多和更高回報的更分(如繁忙時段);其他組別則會按次序申請剩餘的更分。組別又會受外賣員的接單率影響,不能連續多次踢單、轉單(把訂單轉給他人),維持更高接單率才能維持較高組別。

長期處於組別一、二的外賣員Nadim正因為一星期工作七天,無法抽空受訪。屬組別二的Waqas則說,「留在組別一的要求是不要遲到,不要有投訴,不要放break。」

另一方面,去年疫情爆發導致外賣訂單大增,Waqas認為更多人或因失業而入行,但訂單回落後,公司繼續增聘人手,變相使每個外賣員能接的訂單和收入減少。

外賣員的另一個關注點,是foodpanda一直以「曼哈頓地圖」計算送餐距離,即在外賣員的位置和送餐地點之間拉一條直線。但這條直線卻不一定是可行路線,有時甚至隔着山嶺。KK說,「15分鐘要送到客人手上,但直線距離的話,前面是牆,不會去到,結果都要繞路走。」

外賣員一旦在路上遇到問題,以馬來西亞等地人員為主的服務中心很難幫上忙。一次,Waqas不小心撞爛了食物盒,服務中心叫他繼續前往客人那處。「客人怎麼會接受呢?他說,No, No, No, you have to go!」在應用程式裏,外賣員要申明取消訂單的理據時,或在被投訴時解釋糾紛的來龍去脈,總是有口難言。這導致外賣員最大的煩惱——foodpanda會因應外賣員踢單而強制暫停、或提前完結他們的更份,甚至凍結帳號。

今年8月,Waqas因客人的無理要求而與對方口角,訂單最終告吹。因為他無法向服務中心的人員提供任何證明,最終連帳號也被吃掉了。

50輛電單車的引擎聲

在家沒事可做的Waqas看着兩個小兒子,心裏納悶。他愈來愈不忿,「我是個很好的員工,為什麼我會被停帳號?」

在foodpanda、Deliveroo這些新式聘請模式下,外賣員沒有共同工作的場域,難以互相認識。但因為工作需要,他們反而在遍佈全港多區的WhatsApp、Facebook和Telegram群組緊密聯繫,分享交通資訊,遇上意外請求援助,亦討論着單價不斷下跌、帳戶被凍結等問題。

Waqas覺得很奇怪,大家怨聲載道,為什麼沒有人出頭抗議?「如果你投訴一個人對你很差,你又不站起來發聲,就不要再埋怨了。」他在巴基斯坦人圈子裏提出要罷工,組成了200多人的WhatsApp群組,又自製宣傳圖——在foodpanda的代表物熊貓旁貼上一隻中指。

「巴基斯坦的foodpanda外賣員問我,你為什麼不怕?」他想法很直接,「我說為什麼要怕?這間公司變得出名、變得龐大,是因為我們。」

海報傳到了本地外賣員的圈子。在觀塘、九龍灣、北角外賣員四面八方加入群組,直逼群組的人數上限,Waqas急着向太太請教怎樣在Telegram開設群組,第一天成立便有800人加入。組內不斷交替彈出英文和廣東話的對話,一些人自發翻譯。目前,群組人數已達1700人。

Waqas呼籲其他外賣員在11月13日、14日的週末接受訂單但不作送遞,並在觀塘、九龍灣等區foodpanda旗下的網購市場pandamart抗議,「我說,沒有華人、沒有巴基斯坦人、沒有印度人,也沒有南亞人,我們都是foodpanda的員工!」

何鴻興記得,星期六下午5點,「電單車篷篷聲地來了。」50多架電單車不斷駛至,泊滿觀塘pandamart門前。

飲食及酒店業職工總會工會幹事何鴻興留意到罷工計劃後,聯絡上Waqas,協助他們聯絡傳媒。他觀察到出現的罷工車手,南亞裔、本地的各佔一半,他們各自找出代表,向記者表達要求設立最低基本服務費水平、改善應用程式的地圖算法等等。

那天,觀塘區的送餐及foodpanda mall、屯門及將軍澳等區的pandamart也暫停了服務,一些網民表示已刪除foodpanda的應用程式。一時間,連台灣、巴基斯坦和德國的foodpanda外賣員也留意事態,為香港外賣員聲援打氣,甚至遠在德國foodpanda總部掛起了抗議標語。foodpanda很快安排了兩天後與外賣員會面。

外賣員馬上要組成談判團隊。Waqas覺得談判隊伍陣容可算是完美:他行動力高,但比較衝動;九龍灣區群組的巴基斯坦裔管理員金龍處事冷靜,談吐成熟;另一邊,何鴻興、觀塘區召集人KK、外賣員權益關注組成員海海及其他外賣員也加入了團隊。他們從黃昏6點開會至凌晨1點半,由外賣員分享經驗,何鴻興提供談判技巧和意見,海海協助整理內容。

Waqas那時想着,「我們已經做好功課,就祈盼最好的。」

談判的第一個晚上,外賣員舉起標語聲援,警察一度舉起藍旗警告集會違法。外賣員最關心的是基本服務費能否改善,要求設立車手每單不低於50港元、步兵和單車手不低於30港元的單價。何鴻興說,會上雙方就這一點掙持了三小時,但foodpanda最終以全球政策為由拒絕讓步,僅承諾維持原有水平至2022年6月。

團隊決定堅持改善應用程式的訴求,並在之前發放補償,但資方代表認為要求太多。何鴻興在會上忍不住發火:「之前兩次罷工說同一個問題,你有沒有聽過?你們收錢談判,我們打工談判,是零收入的!」

最終在第二輪談判,foodpanda和團隊就15點訴求達成協議。Waqas承認當中部分勞方讓了步,也有部分成功。比如,foodpanda目前取消所有因為拒單而暫停更份的安排,外賣員網頁亦新設上訴機制,通知聲轉至較低音量等等。foodpanda也答應改善應用程式,例如以新工具計算送遞距離,在港聘請人員支援外賣員等等。

時至晚上9點,Waqas在Telegram群組傳出一張自拍照。照片中的他在會議室裏拿着談判文件微笑,附上一句 Smile after very long time。整天留意着動態的外賣員知道談判有成果了,致謝的訊息海量湧出,很快將他的自拍照推了上去。

當然,群組也不乏聲音認為基本服務費沒有改善,談判就不算成功。「一些人要養家,如果我罷工,你不罷工,我就會跟你爭執。」Waqas說,團隊考慮到談判破裂後,外賣員會否因罷工延長而日增磨擦。「如果它改善餐廳備餐時間,如果它改善地圖問題,第一點的基本服務費其實是跟這些改善相關的,這是一個大package。」

foodpanda回覆查詢,指據市場對送遞服務的供求調整訂單服務費,屬業界及該平台的慣常做法;透過調整底價用於增加額外服務費,可以讓外賣員「於需求殷切的時段獲更高服務費」。

晚上10點左右,foodpanda香港營運部總監Pedro Dias和Waqas在傳媒面前握手拍照。勞方代表說方案是「不完美、可接受」。

不過,這場勞資拉鋸戰裏,一些關鍵的問題仍未被觸碰。

「唯有馬路救(殺)你」

被貨車攔腰猛撞後,鄭錦龍就失去了事發的記憶。七天七夜的昏迷後,他在醫院深切治療部醒來,發現有四個人正為他換紙尿片。慢慢,他從警察和太太那裏拾獲了一些碎片。

2020年9月某天,鄭錦龍完成Deliveroo的送餐工作準備回家。在深水埗的十字路口,他駛着電單車按交通燈向右轉,但左邊一輛貨車衝紅燈,把他撞飛約8米遠。根據醫療證明書,他的腦部穿了洞,出現血腫、骨折等嚴重傷勢。入院後,他做過兩次腦部手術,一次左手手術,一次胸腔手術。

一年過去,鄭錦龍坐在茶餐廳裏,向記者示範用左手拿起奶茶杯,「這樣拿還可以,一用力又會痛。」他的左手、左腳、嘴上滿佈瘀紫的疤痕,一些牙齒碎掉,鴨嘴帽下的左額明顯凹陷,像被重擊過的鐵罐表面。有時他連聆聽和回應也顯得費力,自覺記性差了。他定期要到腦科和骨科覆診,接受心理輔導,「這件事我是沒有錯的。常常想不開,覺得很不甘心......」

「講真,我們做這行預了一天有事,但想不到這麼大鑊。」他今年42歲,事發那年,白天在深水埗布行工作,晚上兼職做外賣員。2015年,他在連鎖餐廳當兼職外賣員,受勞工法例保障。當時外賣平台foodpanda、Deliveroo開始冒起,兩年後他申請當Deliveroo的電單車手,服務固定區域和指定更份(目前Deliveroo已改為外賣員自由上線)。

外賣平台由最初的傳統僱傭模式轉變至自僱模式,大規模聘請人手,外賣員的議價能力愈來愈低。嶺南大學社會學及社會政策系助理教授歐陽達初曾撰文解釋,德國跨國企業foodpanda來港後以全職合約招聘外賣員,提供月薪、病假和意外保險等保障,更提供電單車、油費等裝備。至2015年底,英國公司Deliveroo也加入香港市場,引入獨立承攬人制度,使外賣員變成自僱人士,失去勞工法例下的保障,並僅收取基本時薪加訂單服務費;翌年foodpanda亦以更高的單價吸引員工轉自僱。

兩大平台各有逾萬名外賣員,據數據平台measurable ai的數字,年初foodpanda的市場佔有率達51%,Deliveroo佔44%;而本來佔有5%的Ubereat最近宣布在香港停止營運。歐陽達初形容,兩大公司已發展至雙頭壟斷(Duopoly)的市場形態,有能力制定價格,餐廳和外賣員也別無選擇。當外賣員逐漸適應新制,2018年始,兩平台甚至除去基本時薪制度,以繁忙時段的額外服務費作為補貼。

他補充,疫情後經濟動盪引發失業潮,很多人力投入外賣平台,兩大平台出現「逐底競爭」的現象,「利用外賣員欠缺市場議價能力及集體代表的特質,減低其工資以將利潤最大化。」

回想最初,「好像他們曾經向我們展示過夢想的樣子。」Waqas說。

Waqas於2018年入行,見證薪酬制度的轉變和單價的持續下跌。他身邊有同行想爭取更高薪酬,送餐焦急起來,在馬路上莽撞也是常態。「你很餓的時候就會更努力工作。我飢餓於1000港元,有人為了更多,每天目標做超過30張訂單。」

曾在觀塘區送餐的KK也說,單車手有時為了趕送貨會踩上馬路,但是「那麼多重型貨車,巴士、的士、貨櫃車,我們可以踩哪裏呢?唯有馬路才可以救你,又可能殺掉你。」

僱傭關係曖昧不明,自僱與假自僱的爭論無日無之,甚至當外賣員因工受傷、死亡,沒有人承擔責任。根據警務處數字,今年第一季有人受傷的電單車交通意外共有771宗,當中94宗相關外賣速遞,佔整體數字的12%。2021年上半年的電單車交通意外中,抽出相關外送速遞的宗數,輕微受傷的有164人,嚴重受傷的有24人;涉及單車而嚴重受傷的有8人。

意外過後,鄭錦龍的朋友一直協助向公司報告,索償醫療費用。對比《僱傭補償條例》規定的勞工保險,外賣平台為外賣員購買的保險的保障金額較低,如因工死亡,前者補償最低473610港元、deliveroo購買的保險則補償349551港元,相差12萬多元。而當外賣員暫時完全傷殘,法定僱主必須補償工傷病假錢,即補償正常工資的五分四,為時24個月,最多可延長12個月;deliveroo則保障每周約3898港元或每天545港元,為時僅26周。

鄭錦龍說,他最後獲得8萬元左右的醫療費用。雖然公家醫院收費較易負擔,但他始終覺得無法補償工傷後所失去的基本收入。這段時間他忙着見律師,處理文件,亦正向貨車司機的保險公司索償,也有申請社會福利署為時半年的「交通意外傷亡援助計劃」,和傷殘津貼作幫補。

提到外賣員的保險,說話一向輕聲細語的海海也略帶激動,「30幾萬一條人命喎。」她現就職於基督教工業委員會,委員會一個多月前成立外賣員權益關注組,她是成員之一。算上來,她近月已經接觸了三個工傷、工亡個案。10月初,她上門探訪一個印度裔Deliveroo外賣員死者的家屬,「很多家族親戚在那裏,太太幾乎說不了話,一直在哭。」

傷後或死後的索償過程並不簡單。傷者或家屬要先報告傷亡事件,並向保險公司申請。保險公司確認事主是否隸屬該平台公司,是不是送遞時發生意外,檢視醫療文件後才會批出賠償。不過,關注組卻發現外賣平台事發後很少主動聯絡外賣員,曾有傷者傷重無法報告,海海代為處理但聯絡不到平台;又或一些外賣員、少數族裔根本不知道有保險,得悉後已超過申報期限。

平台甚至會否認與事主是僱傭關係。「好像買了保險就Okay,就不理你。」她說。

Deliveroo回覆查詢,指從2018年起為外賣員提供個人意外保險、收入保障等,會協助他們,「我們一直非常重視他們的福祉。」foodpanda則回覆指,有為外賣員購買團體意外人身保險,必定會首先了解傷者的狀況並援助家屬,「送遞員的安全是我們首要的考慮。」

鄭錦龍最近向僱員補償科呈報工傷,並會經勞工處約談Deliveroo,海海說,「對他來說,打官司又是很花心力的一件事。」

高峰時期,鄭錦龍兼職外賣員一個月可以賺二萬元,「那時我們可能都算貪錢,見他請人那麼高人工就去做,他說簽(新)約就簽囉。」因為勤力就有回報,「不知道是熟能生巧抑或做上癮,做、做、做,做到收不到手。錢哪有人嫌多?挑!賺到自己都矇查查。」

他現在很容易困倦,不時定神沉思一會,又話說回頭,「唉,沒有MPF(強積金)又沒有保險,圍返條數,唔好得去邊......」

陌生的演算法

海海當過外賣步兵。第一次上班,她捧着一抽廁紙,兩大排啤酒、汽水,和薯片、藥物,在黃大仙迷路了。

這趟30分鐘到40分鐘的步程,報酬只有約30港元。「我總是想,這個系統到底是怎設計的?我怎樣才能獲得更加高的薪酬?是不是我做得不好,所以數據不是很『靚仔』?」她說,「因為你根本不知道它怎樣設計,你就會用最壞的方式去想,用最盡的方式去剝削自己。」

外賣世界的血肉內裏是零工經濟(gig economy)的骨格。美國學者Steven Vallas和Juliet B. Schor形容,這些平台是「放任的掌權者」(permissive potentates) ,它們外判交易的責任和控制,但同時行使集中的權力。這些新興平台代表了獨特的管理機制,亦為政府的監管、工人和競爭對手帶來了獨特的問題。

外賣員由始至終都難以準確得知薪酬的算式、距離的計算、派單的準則。他們不時發現送同樣的距離,卻有不同的酬勞。海海說,這個演算法實際長什麼模樣,大家不太清楚,「它非常複雜,不單止有底薪,還有距離、地區、繁忙時段、需求,每個因素到底怎樣乘出來?」

她說,這當中反映了一種知識上不對等的關係,「它(外賣平台)擁有所有的數據,擁有所有的規則,它在它的屏幕後面,可以看到機制怎樣運作;但是我們完全不能掌握數據和訊息,在這種不平等、不透明的關係裏面,我們沒有辦法。」

一次談判後,團隊離開foodpanda的總部大樓,Waqas泄氣地跟北角外賣員代表小唐說,公司的人很聰明。「但小唐跟他說,不是他們聰明,是因為平台擁有我們接觸不到的data,」海海心裏一直記住這段簡短的對話,「並不是因為他們很聰明。」

「談判時,他們說所有東西都是總公司的系統,由後台AI計算。」何鴻興說,平台表示自己只是技術平台,但卻掌控工人的薪酬,對他們的限制和罰則也不少,規則又常常變化。「大數據下好變態。平台經濟下,我們不是在應對一間公司,是應對一個電腦,應對整個系統。」

何鴻興和海海都提到,政府有其角色和責任監管這種新型的僱傭關係,英國新增了第三種身分「工作者(workers)」,台灣近年亦訂立了《食物外送作業安全指引》及「外送平台業者管理自治條例」等等。「他不一定要變成『僱員』,但是應該要有新法令去跟上新出現的經濟形式,但是政府好像一直缺席。」海海說,當局早前回應立法會,指會進一步研究政策,又說會加強提高交通安全意識,「但是問題不是出在這裏嘛!」

罷工之後,Foodpanda worker Unity的Telegram群組仍然每天有人發言,南亞車手、本地車手在交流談判後的工作狀況。談判團隊也熟絡了,他們定期見面,商討日後辦外賣員工會的可能。何鴻興說,飲食及酒店業職工總會從2017年開始關注外賣權益,外賣員多年來也曾發起過大大小小的罷工行動,但後來普遍覺得無力改變,「大家意興䦨珊,會說自己沒有代表性。」

「打鐵要趁熱,」他說。目前由自僱人士向職工會登記局申請組織工會的例子不多,「香港自由工作者服務工會」是成功例子,但他們的章程細節要寫明入會資格及僱傭關係的定義,「試試申請才知道。」

海海說,在這零散的工作模式下,每個外賣員都原子化,「比較難去做集體的知識分享,可能需要花時間去做這些事囉。」關注組現在定期落區跟外賣員打招呼,也正收集和協助分享外賣員送餐的經驗。

因應平台經濟的狀態,工會很依靠外賣員的網絡群組去做串連,但並不是每個人都會積極參與。何鴻興覺得,還有一個想法尚待改變:「香港人會覺得自僱就是靠自己,不平等也沒辦法,要硬食,不會想權益。但今次有點不同了,我相信留下的人應該有些想像。不是一炮煙花就完了,要持續地去做。」

Warrior

車禍過後一年,鄭錦龍最近想去應徵保安員。一天坐8小時,身體應該可以應付。

接下來,他要到勞工處約見Deliveroo。他不斷重覆着這樣做只是為了錢,但過了一會,也坦白地說很想弄清楚平台下的外賣員,到底是自僱人士抑或假自僱。倘若真的要對簿公堂,他希望勝訴後,「(外賣員的權益)按法例計吧。」

車手Nadim說,想在這一兩年間拼搏一下,賺錢帶家人回巴基斯坦搞些小生意,「這裏的生活成本很高,競爭也很大。」他們也考慮到小孩的未來發展。一名關注少數族裔勞動狀況的社工解釋,在港的巴基斯坦裔年輕人受香港的教育制度所限,中文水平難以進步,逐漸會覺得自己沒有事業,也沒有未來。中學五年級左右,很多人會開始加入送餐行列。

Waqas打算兩年內儲錢在香港開餐廳,賣清真雞肉和薄餅,等小孩完成基礎學業,再帶家人回巴基斯坦。返鄉之前,他期望兩個小孩在香港好好學習中文,巴基斯坦跟中國的關係友好,將來他們會有很多發展機會。

「但兩年裏面,很多事情都可以改變。你看,世界已經大變,機師都去送外賣了。」

他自覺不算了解香港的政治環境,但也能感受到社會的低壓氣氛。機場裏不少人飛往別處展開新生活,這點他倒是身同感受,「我在巴基斯坦能做的事,在香港做不到,要時時遵守規則。你在香港得到的東西,很難在別處得到。」

Waqas遠在巴基斯坦的母親,看到警察舉旗警告外賣員的報導很焦急,「在巴基斯坦,抗議很不容易,他們可以賄賂警察,把你送進監獄。」相比之下,Waqas覺得香港仍然有點空間,對一些人來說仍然是個趨之若鶩的城市。

政治上異議空間收窄,「不要打,因為打不來。」身為罷工的頭號人物,他說,其實罷工有成果除了因為工人團結,也取決於外賣平台願意談判、媒體密切關注,否則在法例保障不足、法令未追上新型平台經濟的情況下,「我們可以罷工多少天?這是現實,」他說,「你的爸媽不想你在監獄裏。我的媽媽為什麼要為了我哭?」

只是生活行進,工作權益逐點逐點萎縮,為了兩個兒子和太太以至自己的溫飽,他還是得站起來說話。年少時他數次為着公平原則跟老闆大吵,「你也可以說是性格使然,我不能看到有人待人處事不公道。」他在訪問末段,嘗試為自己的行動想出一個理由——媽媽為他改的伊斯蘭名字Waqas,有Warrior(戰士)的意思。

「我不是罷工領袖了,現在每個人都是領袖。」他說。

(尊重受訪者意願,文中鄭錦龍為化名。)

这样看来Uber Eats还算良心,送外卖一次没被催过单。

时间限制也是基本没有,能送到就行。

但是服务品质确实就是因人而异,大部分都还不错。

有些餐廳會很早聲稱準備好 但外送員到達後才發現根本未開始製作 結果花了時間趕過去然後呆呆地等逾半小時… 加上香港路窄人多車更多 你可以想像他們每日面對多少挑戰 而兩大平台卻不斷巧立名目去壓榨他們

好文

新型態勞工或稱非典型勞工,目前趨勢是不要再審究與平台的關係是雇傭還是承攬,這樣一刀切勞工或非勞工的分類法,並非良策,應該是擴大承認非典型勞動者擁有類勞工地位而加以保障,但是擁有的權益略遜於一般傳統受雇。

真的看不得这种东西,中国人太苦了

條理分明,好文章。

为什么十小时只能送20单,一单50港币服务费?难道是一单一单送的?不该是app一次性规划路线送多单吗?

讀者你好,謝謝你的提問。以foodpanda為例,外賣員是一單一單送遞的,應用程式有時會派出孖單(兩個相鄰位置的訂單),但不會為外賣員規劃路線送遞多單。20單,是受訪者Waqas每天大約的目標單數,而實際單數仍要看當天的派單情況,外賣員取得哪些工作時段、餐廳備餐時間長短等等。某些時段,訂單可能很少甚至沒有。

看哭了