9月23日,花蓮光復鄉的人家剛吃過中飯,有的聚在客廳前看著電視,有的在躺椅上假寐,天空盤旋著樺加沙颱風的外圍環流,斷斷續續下著雨,一個尋常的颱風午後,卻隱藏著一場嚴重的致災危機。

在距離下游馬太鞍部落十來公里的山區,7月的颱風降下豪雨,讓馬太鞍溪上游坡壁發生大規模崩塌,形成堰塞湖,而9月的強颱帶來的豪雨,讓這座堰塞湖不斷蓄滿湖水,湖水迅猛地爬升,山頭不停的雨勢,很快地填滿了湖體。

阻擋湖水的,是鬆散零碎的滾落土塊石頭,這座天然壩體,高達兩百公尺、壩寬也長達兩千三百公尺,壩長約六百公尺。天然土石壩橫亙住龐大的水體,讓面積達140公頃的湖水蓄勢待發,即將溢流而出,衝擊底下的部落。

這日的下午兩點五十分,山頭的雨勢不停,湖水攀升超出湖面高點,無法容納的湖水從壩頂溢出,傾瀉而下。龐大的洪水從千餘公尺的山頭沖灌而下,不斷撞擊溪谷岩壁,洪水刮下更多的山石碎塊,形成強大的滾滾泥流。不到二十分鐘,首波洪峰衝到馬太鞍溪橋,再過不多久,馬太鞍溪橋遭到毀滅。洪水持續從遠方的山頭傾灌而出,市區開始湧現泥流,泥流水位越來越高,很快地淹沒了住房的一樓。

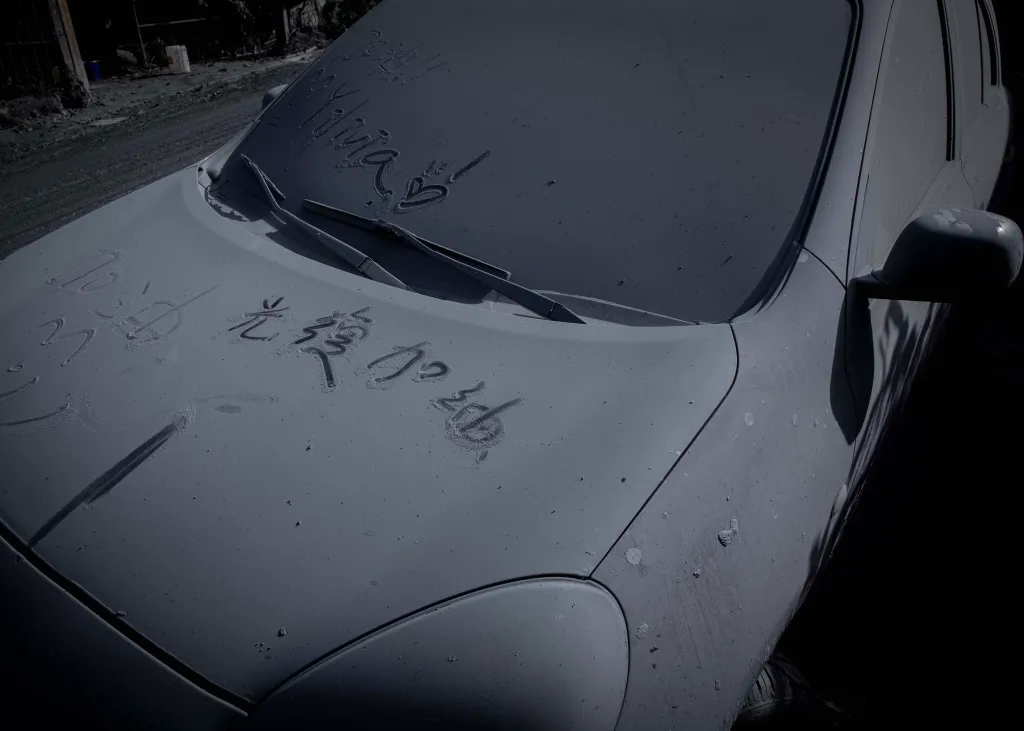

遭到滾滾泥流灌入的城鎮,車輛漂流街道、家具隨著泥水飄蕩,人們躲避到高樓,也有來不及撤離的居民緊緊抓住柱子。一幅幅遭大水灌入的影像很快佔據了人們的注意力——他們意識到,這不是簡單的淹水,這是堰塞湖溢流潰壩的大型災害事件。

這場堰塞湖災害事件,至少造成19死、5失聯及157傷,包括三個鄉鎮、逾八千人受到衝擊。災區集中在花蓮的光復鄉、鳳林鎮與萬榮鄉;其中,光復鄉市區受創嚴重,在鄰近馬太鞍溪的佛祖街一帶,泥沙淤積曾達兩公尺高。

災後,來自全台的志工如潮水般湧入,人們攜帶鐵鏟與高筒雨鞋,前仆後繼地來到這座台灣東部的偏遠城鎮。人們稱這群志工為「鏟子超人」,他們湧進滿是淤泥的城鎮,挖鏟厚厚的泥濘,一鏟接著一鏟,數萬人齊心協力復原此地。

後來,「水電超人」、「醫護超人」、「小蜜蜂超人」一一成形,社群媒體上,志工與當地居民的互動成為一則則溫情故事。災後至10月5日,光復站累計的進出旅客已達35.7萬人次,這個數字甚至超過了該站2024年一整年約34.9萬人次的總運量。

撼動台灣社會的這場堰塞湖潰決災難,讓受創的部落至今仍在厚重淤泥中艱難重建。當極端氣候催生更多複合型災害,台灣在見證了上萬名「鏟子超人」的感動之後,更需要深思的是:如何強化山區監測預警、如何完善撤離機制、如何在下一場暴雨來臨前,讓脆弱的部落能夠面對大自然的威脅。這是在洗刷完滿地淤泥之後,這座島嶼必須持續思考的課題。

評論區 0