一座城市有性別嗎?現實上當然沒有,但是以訪客的印象來說往往又彷彿有,或者我們措辭更小心一點:「性別氣質」。例如巴黎讓我聯想二十八歲上下的女性,柏林是中年男人,米蘭呢,雖然時髦,是時髦的中年太太。曼谷是青少年,東京是少女。

至於香港就總是顛倒之感,但又非灰色或模糊,而是令我像指南針不斷在兩極瞬跳的方寸大亂。這很難說明白,它是地面上永恆的異國,既不可辨東西亦不可道雌雄,或說這些陣營都不足以歸納香港,有最清潔的山水也有最獰麗的市招,有舊窄街衢也有快線大道,我常常說香港是你必須去過看過才知道什麼叫香港,只是此後許多人或者不好再去,那不妨讀馬家輝的《龍頭鳳尾》與近作《鴛鴦六七四》。

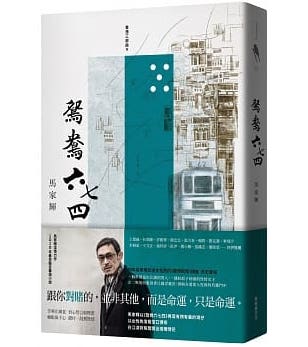

鴛鴦六七四

馬家輝 著

新經典文化

2020/05/20

《鴛鴦六七四》,香港作家馬家輝繼小說處女作《龍頭鳳尾》後,再度書寫香港幫派、警政、歷史的力作,呈現二戰後香港在國共英勢力暗潮洶湧下,港島九龍幫派各據地盤,黑白兩道難辨忠義的時代。是為其香港三部曲之第二部,首部《龍頭鳳尾》曾榮獲14項文學大獎。

從「龍鳳」到「鴛鴦」

而幫會傳奇、武俠遺緒、殖民寓言均被這些感傷的描述壓溢得七彩斑斕。

談《鴛鴦六七四》很難不捎帶系列前作《龍頭鳳尾》,從「龍鳳」到「鴛鴦」,書名均以陰陽展露某種絞纏狀態或許並不是偶然。許多人說馬家輝在《龍頭鳳尾》與《鴛鴦六七四》裡寫出了活生生的香港,這個「活」之所在,並不止步於小說的語言、問題意識、歷史資料與場景細節,這些或許都相較簡單,難的在於馬家輝有意無意之間全面塑造出香港那個既是龍又是鳳、既非鴛也非鴦,完全不合邏輯卻又存在即合理的中陰氣質。你看《龍頭鳳尾》裡的陸南才,愛著英國男警察但也不妨礙不厭惡與女人逢場作戲,無法簡單以同性戀或雙性戀的印象去理解他的行動,(又,還記得「陸南才」曾是「陸北才」嗎?這「方向感」也非常香港),只能一步一步隨著馬家輝的寫作實地走訪他純潔的情感(也因此最後讓人聯想《1984》的收尾格外令人動盪);或者《鴛鴦六七四》裡的男女主角哨牙炳與阿冰何豔冰,說起來,一個是天生渣男,一個是清貞烈女,可是渣男一輩子最喜歡的是躺在妻子身邊什麼都不做聊天聊到睡著,而烈女一生唯一一次清白的情債又最鮮血淋漓最負心(然而這一段寫作真是精彩萬分)。

這類表現如果只在人物塑造,成就的只是角色的縱深(當然那已經很不容易了),但馬家輝也以錯落的敘事風格來搭唱,為了極寫陸南才的情性,《龍頭鳳尾》往往在殺伐處出現作者猶抱琵琶半遮面、口吻與心境都很現代的抒情警語,一開始我並不喜歡,但讀完全書反而出現一種異樣而風格化的時間感,它讓我想起香港的上環:那些氣味最足店招最古的乾貨店走一轉角就是最時髦帶歐洲居家香調的精品旅館,而幫會傳奇、武俠遺緒、殖民寓言均被這些感傷的描述壓溢得七彩斑斕,例如馬家輝寫陸南才與英國情人張迪臣在床上,陸南才「斷斷續續呻吟道:漢奸⋯⋯我是漢奸⋯⋯我是漢⋯⋯奸⋯⋯漢⋯⋯奸⋯⋯」,又是「漢奸」,又是「漢」,又是「奸」,一個短促的筆到即走的段落多層意義鼓脹欲裂。

「上床是開心的事情」

乍看像話本一個人物串過一個人物如走馬燈,但最終依舊符合傳統有頭有尾、有放有收的小說結構。

《鴛鴦六七四》則從《龍頭鳳尾》的一截線頭中抽出另一幅漫天錦繡,《龍頭鳳尾》的感傷口吻並未延續,或許因為時代背景更接近作者成長年代,是以池中可見的鴛鴦比神話繪卷的龍鳳更纖毫畢見,心理描述較少,地景與物質的細節更鮮明考究,節奏更明快,人物更多更複雜,貫徹其中的各類史料也更豐富。《鴛鴦六七四》由黑幫「草鞋」哨牙炳與屠狗女何豔冰的結縭發軔,仍以江湖故事與歷史事件為經緯,盡寫1950年到1970年的香港情狀,主線與旁支交錯,篇幅廣大,視角發散,乍看像話本一個人物串過一個人物如走馬燈,但最終依舊符合傳統有頭有尾、有放有收的小說結構。

而如何編織這些發散的視角、事件與人物,有時要收束,有時要展開,有時要利用收束來展開,終局則凝結在一個意外但又不意外的爆炸核上,看似閑庭信步,實則環環相扣,調度很不容易。馬家輝處理起來有一種天才的遊刃有餘,更重要是熔煉史料於故事的手法也不落痕跡, 絲毫沒有「我查了這麼多資料,怎麼捨得不大段大段抄下來讓大家看看我有多用功」的心魔。這種「說故事就是要好聽,不是展示書房」的態度在我看來也非常香港,好像書中哨牙炳與阿冰的對話:哨牙炳在床上問阿冰,適才是否舒服?阿冰說舒服,他卻緊接著求婚,阿冰斥罵:「難道我跟你結婚是為了舒服?」哨牙炳回答:「就算是⋯⋯也沒有不對⋯⋯上床是開心的事情。」倘若哨牙炳正色說:「舒服才好日後多生孩子。」那可真是讓人心煩透頂想叫阿冰千萬別嫁給他。

生機皆因不調和

而「鴛鴦六七四」是開牌後的牌型,講的是一翻兩瞪眼的莊閑比拼,也是性的現場中短兵相接。

「上床是開心的事情」,鴛鴦與龍鳳都表現了各式各樣熱鬧的性場景,獨不見某種當代小說中常見的空疏或森冷,《鴛鴦六七四》開場驚心動魄,講哨牙炳童年窺見母親跨坐在情夫腰上搖晃偷歡,母親早已發現了他在看,卻只是「閉上眼睛,嘴角輕輕抖動,有小炳完全無法理解的笑意」,在這裡,許多文本中刻板的母親形象死了,女人的形象帶著一絲亂倫禁忌氣味出生了,卻又不讓人感覺不道德。馬家輝筆下關鍵的女性如《龍頭鳳尾》的阿娟,《鴛鴦六七四》中阿炳的母親與妻子阿冰,英國人力克的未婚妻露易絲,都有接近瘋狂的強悍,受到原慾驅使,讓男人害怕,作者彷彿在有意無意之間以半滑稽的方式戳破了在性的現場中男性既表淺又終極的恐懼(所以,貫串兩部擔任男性精神導引與智識啓蒙者的女性必須是女同志珊蒂),因此力克因露易絲成了一個壞人,哨牙炳童年目擊第一個女性(同時是自己母親)後,必須一生以御女作為心理治療,當然我們也不妨反駁:人總能循線為人生找一個藉口。

然而在這裡又必須回到《鴛鴦六七四》裡,阿冰初遇哨牙炳時求問姻緣得的一支籤。籤是上上籤,籤詩卻這麼說:「鴛鴦飛入鳳凰窩,莫聽旁人說事破,自是良緣天配汝,不調和處也調和。」書裡寫,阿冰急急問解籤人到底是調和或不調和?解籤人說凡事要靠自己,阿冰說,靠自己還算什麼上上籤?解籤人又說,就算是躺著有人把珍饈百味送進你嘴巴,你也得咬它吞它,這都要靠自己的力氣,「只不過這力氣花得高興」。

在馬家輝筆下,其實鴛鴦、龍鳳與男女都註定要「不調和」的,是充滿恐懼的,是戰鬥的,是你若在上我就得在下的。真正溫柔調和的一瞬反而是《龍頭鳳尾》中的女同志珊蒂與佩姬,而陸南才與張迪臣若非困於時局與身份,大概也能有一段平靜美好的關係(事實上書中也短短地確實有過)。「龍頭鳳尾」是牌九的砌牌法,是牌局剛起,情竇初開萬物朦朧的感傷氣質,而「鴛鴦六七四」是開牌後的牌型,講的是一翻兩瞪眼的莊閑比拼,也是性的現場中短兵相接,像阿冰解的那支籤:老天註定要局面不調和,世人非得花力氣調和,然而,這份力氣花得高興,花力氣的過程就是開枝與散葉,就是情節,就是「生猛」與「活生生」,就是萬物生長。

香港的觀音斂目,馬家輝的金剛低眉

《鴛》想講的是如何把一手爛牌打成好牌,第三部《雙天至尊》要講另一個人如何把一手好牌打成爛牌。這說起來或許有點想當然耳,但它確實像極了香港數百年的際遇迴環。

所以雖然許多時候很厭煩人間各種無聊的二元設計,但或許,這設計存在的目的正是為了製造不調和、對抗與衝決,因不平才有鳴響的動力,才有無意識的發生與有意識的創造, 一旦化干戈為玉帛就是佛系無起滅的涅槃。但涅槃多寂寞。這大概也是為什麼我感到充滿各種人物對峙場面與兩性張力的《鴛鴦六七四》,比講述陸南才私密情感的《龍頭鳳尾》更「香港」:這城市正是各式各樣二元衝決中沖積、填造與琢磨出的明珠,又在東方又在西方,又是山又是海,又陰柔又陽剛,又算計又浪漫,又是無惡不作,又是眾善奉行。故我亦想起觀音,是男相是女相,非男相非女相,也有「設欲真見觀世音 ,金沙灘頭馬郎婦」的奇情肉身度人傳說。讀完《鴛》一兩天後,書中人影依舊綢繆,哨牙炳、何豔冰、高明雷、陸北風、力克、饒木、爛命德、駱仲衡、鬼手添,甚至那個做人不徹底的小角色財叔⋯⋯角色或主或次,事件或大或小,無一不蹦跳入眼,各得其情,宛如觀音有三十二應化身。

《鴛鴦六七四》是馬家輝計劃中香港三部曲中的第二部,在訪談中,馬家輝說,《鴛》想講的是哨牙炳如何把一手爛牌打成好牌,而在第三部《雙天至尊》(天九牌型中的通殺王牌,與鴛鴦六七四恰恰相反),要講另一個人如何把一手好牌打成爛牌。這說起來或許有點想當然耳,但它確實像極了香港數百年的際遇迴環。不過《鴛鴦六七四》裡我最喜愛的部分,倒不是這些清晰的象徵與主張,而是很側面的、次要人物高明雷與駱仲衡的一段友情(《龍頭鳳尾》裡也有類似的原型陸南才與張志謙,同樣也是我在《龍頭鳳尾》中最喜愛的部分),這兩段筆墨刻畫相對都更淡更少,卻最為動人:駱仲衡曾送高明雷一幅謝無量的對聯:「每恨江湖成契闊,長留篇什繼風詩」,對於一個台灣讀者而言, 如今的香港竟宛如傾城渡世,一如觀音斂目,又確實予人以江湖契闊之感,而作者年過半百後,力挽百年舊時風詩,形式還是如今門檻很高的長篇小說(還要三部曲!),這一切究竟有用無用?又有意義無意義?

我猜,馬家輝會揮手一句:「是鳩但啦(編注:隨X便吧)!」這是一個灣仔子弟對母土無比有情的金剛低眉。

有趣,心心念念很久了,买起。