9月19日美西時間下午兩點半,Olivia Lee 正在舊金山一家律師事務所辦公。她是這家律所的移民與國際事務合夥人。她最先通過一個移民律師的群聊看到消息,十幾分鐘內,又收到了正在辦理H-1B客戶的郵件:剛畢業的留學生、公司 HR、矽谷科技公司老闆。消息有長有短,但核心問題就一個:「我們真的要交10萬美元嗎?」

那天下午,美國總統特朗普簽署行政命令,宣布將大幅調高 H-1B 工作簽證的申請費至10萬美元。若雇主未能支付10萬美元,H-1B 持有者將無法入境。行政命令寫道:「H-1B 非移民簽證計畫原本是設計來引進臨時高技能勞工,補充美國勞動力市場的不足;如今卻遭到濫用,成為以低薪、低技能的外籍勞工取代本土工作者的工具。」

Olivia 回憶那個混亂的周五下午:「我認識的每一位經手 H-1B 業務的移民律師,都在努力尋找所有客戶,無論他們身在何處,如果持有 H-1B 簽證,就把他們接回國內。」

Olivia 工作的律所鄰近加州灣區,有許多來自中國的客戶。從中國飛到美國,最短的航班是11個小時,而從周五下午兩點半消息發布到周六晚上九點簽證生效,只有不到32個小時。接下來的24小時 Olivia 被各種消息淹沒:雇主到底要怎麼繳費?繳給誰?繳費後要保留什麼憑證?一切都是混亂、未知的。

9月20日下午兩點,也就是公告發布一天後,Olivia 再次通過群聊發現,白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)在社交媒體平台 X 發布了一條「澄清」:10萬美元的費用是一次性的,不需每年繳納;目前已持有 H-1B 簽證且身處美國境外的人,不需繳納10萬美元以重新入境;10萬美元只適用於未來的新申請。

在萊維特貼文的評論區,反對 H-1B 簽證、認為外國勞工搶了美國人工作的網民很憤怒:「白宮承諾的是每年10萬美元!」、「我的一天被毀了,我很失望!」

近年來,在美國求學、工作的外國人,多次被推上政治爭議的風口浪尖。這一次的 H-1B 申請費10萬美元新政,涉及多方利益:從特朗普陣營內部 MAGA 派與科技精英的分裂,到印度外包公司與矽谷科技巨頭爭奪簽證名額。身處風暴核心的打工人,不僅要承受制度的不確定性,更一次次被迫自問:「為了留在美國,付出多少是值得的?」

誰需要繳10萬美元?

看到消息時,Selina 正在上班摸魚。她覺得10萬美元的數字太過荒謬,但心裡還是抖了一下,把小紅書上的消息截圖保存下來。Selina 來自中國,在美國讀了本科和碩士,畢業後的第一年,在一家小型傳媒公司做市場影響研究。此前公司已經向她保證,會在2026年幫她申請 H-1B。

當晚和朋友吃完飯後回家的路上,Selina 隨口提起這件事。朋友們還在找工作,都笑說「肯定是謠言,有人在開玩笑」。她一邊聽,一邊拿出手機查,發現彭博社、路透等主流媒體都已報導,總統簽署的公告也擺在那裡。這一刻,她才意識到10萬美元是板上釘釘的現實。

那天晚上剩餘的時間裡,Selina 和朋友們罵了一路。等回到家,她打開小紅書,整個資訊流已經被相關內容淹沒,每一條都在談10萬美元的申請費。

起初她還試圖尋找一些蛛絲馬跡,希望能證明這對自己不會有太大影響。但看著看著,她意識到這個公告已經造成的傷害。許多小紅書網友已經在緊急買機票回美國,哪怕他們將因此錯過婚禮、錯過手術。但當一天後白宮發言人發布澄清時,Selina 的憤怒達到頂峰:「我覺得他們就是在把我們當猴耍。」

第二天上班時,老闆主動提起10萬美元的新規。Selina 只能把自己對現狀的理解一一解釋:現在大家都還不清楚,下一個抽籤季到底是不是所有人都必須繳納10萬美元,還是只要在境內提交申請就可以避免。她告訴老闆,如果在境內提交可以免去申請費,她肯定會留在美國,不會出境。

截至目前,儘管白宮和美國公民及移民局(USCIS)都發佈進一步說明,但 Olivia 和其他移民律師仍發現很多細節上的模糊。舉例來說,現行 H-1B 持有者在9月21日之後提交的續簽、更換僱主、豁免配額的申請,是否能夠在海外簽發新簽證?許多高等教育機構、非營利性研究機構所擁有的豁免配額(Cap-exempt),是否在新政實施之後也需要繳納10萬美元?H-1B 持有者的家屬簽證 H-4,是否也要繳納10萬美元?入境美國時,需要向海關出示哪些文件或資訊以證明已繳納費用?

最大的爭議之一,在於10萬美元的申請費是否只適用於境外申請者。H-1B 每年名額固定為 85000 個,其中 65000 屬於一般配額,另有 20000 個保留給在美國取得碩士以上學位的「高學歷名額」。當申請者高於配額人數,抽籤決定誰能獲得簽證。境內與境外申請者的分別主要是程序方面:人在美國持 F-1 學生簽證或其他合法身分的人,抽中 H-1B 後可直接在境內轉換身分;境外申請人則需在本國完成面試,拿到簽證後再入境美國。但境內與境外申請者共用同一籤池。

為了釐清境內申請者究竟會不會受影響,大量網友對兩份白宮公告進行了文本細讀:發佈於19日的行政命令,明確提及適用對象為「在美國境外的外國人」(an alien outside the United States);但發佈於21日的「H-1B問答」以及 USCIS 和美國海關與邊境保護局(CBP)的指引中,都沒有區分境內和境外申請者,只寫了「所有H-1B新申請」(any new H-1B visa petitions)。

有網友認為一線單位的操作指引更值得相信,明年境內申請者也須繳納10萬美金。若此解讀為真,新政策將嚴重影響赴美留學、畢業後留美工作、等待抽 H-1B 的外國人。但也有網友認為,由於不交10萬美金的後果是「無法入境」,對已經在境內的申請者來說,只要申請和持有簽證期間,一直不離開美國,那就不會有事。

「說實話,現在去摳法律字眼沒有意義,反正解釋權在白宮,到時候具體怎麼執行還不是一句話的事。」另一位網友說道。

儘管存在許多不確定性,這未落地的10萬美元已經讓雇主們膽寒。Reddit 論壇中,有人發帖稱接到高盛集團(Goldman Sachs)HR 的電話,表示將暫停贊助 H-1B 簽證。這條帖子獲得超過100條評論。小紅書上,也有大量網友擔心新政策的不確定性,會讓許多美國雇主不願意再淌 H-1B 的渾水。

9月25日,Olivia 作為主講人出席移民權益講座,講座地點在加州大學舊金山分校,有近80多人線下出席。匿名提問環節,現場收集了20多個問題。講座結束後一小時,仍有人簇擁在她身邊諮詢。

那天她的演講開頭是:「有些人在說,哇,這是怎麼做到的,這麼快就拿出了這個投影片(PPT),其實這投影片已經籌備了好幾個月了。」

從學生到工作簽,移民政策全面收緊

過去幾個月,特朗普政府頻頻推出針對外國留學生、工作者的政策。4月,大約6000名F-1、M-1 學生簽證和 J-1 訪問學者簽證持有者,其「學生及交換人員資訊系統」(SEVIS)記錄遭到取消,意味居留美國的合法身份立即失效,需在規定時間內(通常為15天內)離境。

此舉不僅衝擊留學生,也影響那些持 OPT 工作許可的打工人。OPT(Optional Practical Training)是 F-1 學生簽證的延伸,允許國際學生畢業後,能留在美國實習或工作一年,STEM 領域的畢業生可申請延長至三年。F-1 簽證一旦失效,OPT 便連帶失效,失去留在美國的資格。

當時全美出現超過70起國際學生起訴聯邦政府的案件,多數學生獲得由法院頒布的臨時限制令(TRO)。面對來自全國的法律挑戰,國土安全部(DHS)最終於 4 月下旬,宣布恢復所有簽證持有者的 SEVIS 記錄。

下一波打擊直接指向中國留學生。5月28日,美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)宣佈將「積極」(aggressively)撤銷中國留學生的簽證,並將加強審查來自中國和香港的留學生簽證申請。國務院的公告標題寫道:「新簽證政策強調『美國優先』,而不是中國。」

6月,國務院宣佈日後在審理學生與訪問學者簽證時,將要求申請者提供社交媒體帳號,以檢查「任何對美國公民、文化、政府、制度或建國原則抱有敵意的跡象」。移民律師 Olivia 了解到,貶損內容將會被截圖、留檔,從領事館以特定形式上傳至資料庫。她的部分客戶因為沒有提供社交媒體帳號,導致簽證延後了三個月才獲得批准。

美國國務院還表示,正在制定「持續審查」機制,目的是對全美超過5500萬名簽證持有者進行即時監控。「我們現在真的看到、見證了前所未有的簽證核查數量。」Olivia 告訴端傳媒。

8月27日,國土安全部發佈提案,擬取消 F-1 國際學生簽證沿用多年的「身份有效期」(duration of status,即只要維持同一身份,簽證持續生效)制度,改為依所參與的課程長度為限,但不得超過四年。超過年限後,每年都需要提交延期申請。國土安全部稱,該政策旨在「終止國際學生簽證的濫用」。若新政策實施,可能影響本科生轉學,以及修業年限超過四年的博士生。

這項提案有30天的公示期,任何人都可以到公開留言版發表意見。公示期結束前兩天,來自中國、今年剛從美國研究所畢業的 Jane,參加了一場由中國留學生行動網路組織的留言工作坊。該線上活動旨在幫助參加者了解政策、並協助提交留言。

截至目前,留言板上共有兩萬多條留言,大多為反對立場。有反對者主張來自全球的優秀學生是美國的重要資產,不應將其拒之門外;但也有一些持支持立場、內容惡搞的留言,如:「每一位非移民學生、交流學者和外國新聞媒體代表,都必須被賦予一個 MAGA 分數!如果他們的 MAGA 分數低於 100 分,必須立即被驅逐出境。」構成扣分的行為,如「參與公民不服從運動」、「抱怨美國憲法」扣100分,「每為美國政府造成10美元的花費,扣1分」。

在 Jane 提交的留言裡,她寫了自己作為國際學生,因這個政策而十分焦慮、寢食難安,寫了她在美國五年以來,看到留學生們一開始抱著美國夢而來,抱著對言論自由的嚮往、對一個蓬勃發展的經濟生態的期待而來,最終卻因為各種政策打擊鎩羽而歸。但直到提交了意見,她還是有點困惑,「我還是不清楚這條評論的目標對象是誰,我不知道他們想要聽到什麼,我不知道寫什麼最可能打動在讀的人……或者也可能完全打動不了對方,讀的人完全就不想理解我們。」

此前,Jane 已經決定未來不會留在美國,OPT 一到期就離開。

同樣持 OPT 工作許可的 Selina,則不確定什麼時候能離開美國。她原本其實有回中國的打算,原因是閨蜜的父親病重,日子已進入最後的倒數。但就在她準備買機票的前一天,特朗普宣佈10萬美元的新政策。雖然目前她認為自己不會受新政策直接影響,卻意識到此時出入境的風險驟然上升。她把想法告訴了閨蜜,對方幾乎是懇求地說:「不要回來。萬一真的出事,我不想因為我的事,讓你回不了美國。」

「這就是軟禁呀,」Selina 說道。在美國七年,她經歷過兩次親人病危卻無法及時到場。疫情期間,她奶奶去世,父親也差點走掉,兩次她都沒法回去。

和許多人一樣,這次公告讓 Selina 開始思考其他選擇。七年前她剛來美國上學時,為的是追求更好的教育、更多的自由。「當初追求的那些,現在看來好像也爛得差不多了。」

科技巨頭與外包公司的名額戰爭

來自中國的 Kevin 也將在 OPT 到期後離開美國,儘管這並非他的選擇。Kevin 於2021年9月赴美求學,拿到碩士學位後,進入矽谷一間科技大廠擔任軟體工程師。他經歷過三次 H-1B 抽籤,三次都未能抽中。隨著 OPT 將於明年2月到期,Kevin 留在美國的時間所剩不多了。

「對於留在美國,我的想法經歷過比較大的變化。剛來這邊讀書的時候,大部分人會認為三年都抽不到 H-1B 的機率不高,或即使抽不到籤,也有其他的解決方法。包括我在內,身邊同學對畢業後留在美國工作,大多抱有比較強烈的正向期望。」Kevin 說道。

但隨著第一、第二次的抽籤失利,Kevin 漸漸覺得自己「時日無多」。最後一次抽籤結果於今年4月公布。他回憶自己那天居家辦公,但非常焦慮,完全沒辦法專注在工作上,「像機器人一樣反覆去刷收件匣,希望有新的訊息跳出來」。

到了下午,他終於等到律師事務所的郵件。得知再次未能中籤,他十分沮喪;但幾個月過去,他已經做好離開美國的心理準備。9月19日看到10萬美元的新聞時,Kevin 的內心毫無波瀾。他形容自己的心態像個「局外人」。

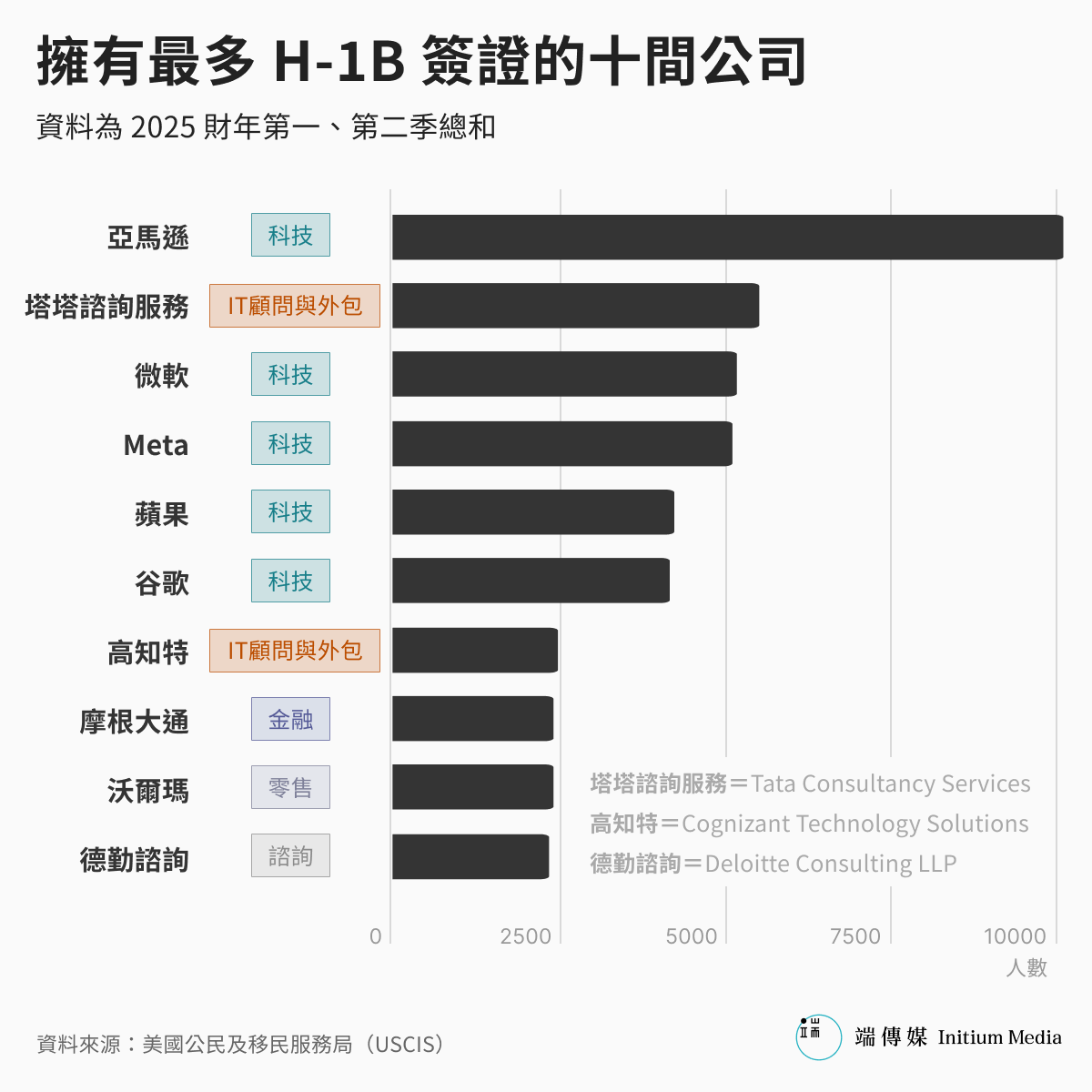

大量像 Kevin 一樣的外國打工人,撐起了矽谷科技業的繁榮。2025年,亞馬遜雇用了約1萬名持 H-1B 簽證的員工,為美國公司之最;微軟、Meta、蘋果、谷歌等科技巨頭,也擠入擁有最多 H-1B 僱員的前十名。根據美國公民及移民服務局的資料,2024年獲批的 H-1B 申請者中,有64%從事電腦相關(computer-related)工作。

H-1B 名額大多由科技巨頭拿下,背後有制度性的原因。對公司來說,H-1B 從來不是單純的行政程序,而是權衡人才需求與用人成本後的商業決策。

2024年1月,美國公民及移民服務局調高了申請 H-1B 所需的費用。根據美國國家政策基金會(National Foundation for American Policy)的分析,大部分公司在新的費率下,為員工提出首次 H-1B 申請時,平均花費約為9400美元,主要由律師費和加急處理費組成。並非所有公司都能夠且願意負擔近1萬美元的申請費。

而哪怕公司願意出錢,也僅換得抽籤資格,不能保證國際員工能順利抽中簽證、留在美國工作。由於 STEM 領域畢業生的 OPT 最多可延長至三年,能參與三次抽籤;相較之下,非 STEM 畢業生僅有一次機會。每年能參與抽籤的 STEM 從業者人數,自然遠多於文科、商科專業的畢業生,最終導致 H-1B 成為利好科技產業的制度。

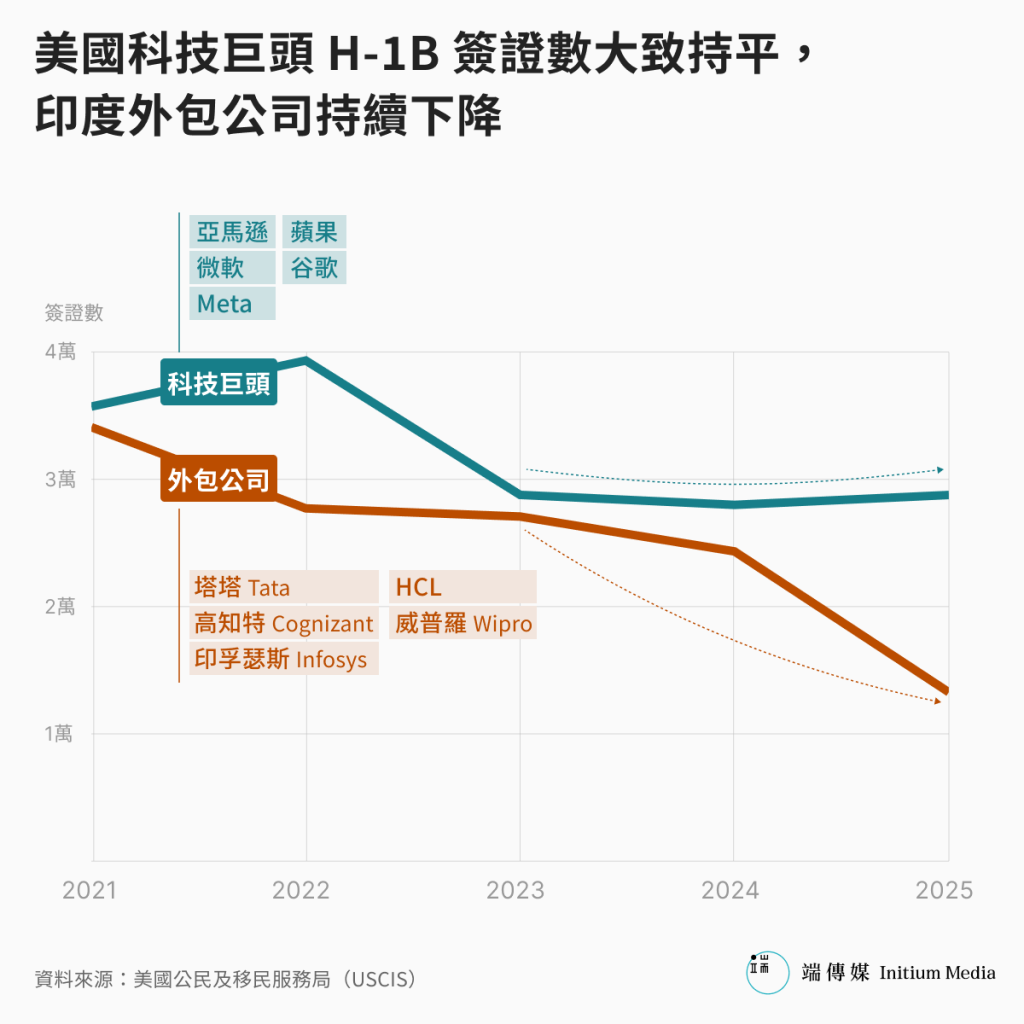

然而,抽籤制度仍有其不確定性。科技產業內部,矽谷科技巨頭和從印度招募人才的外包公司之間,也存在搶奪 H-1B 名額的利益衝突。這些因素都影響著每年的抽籤。

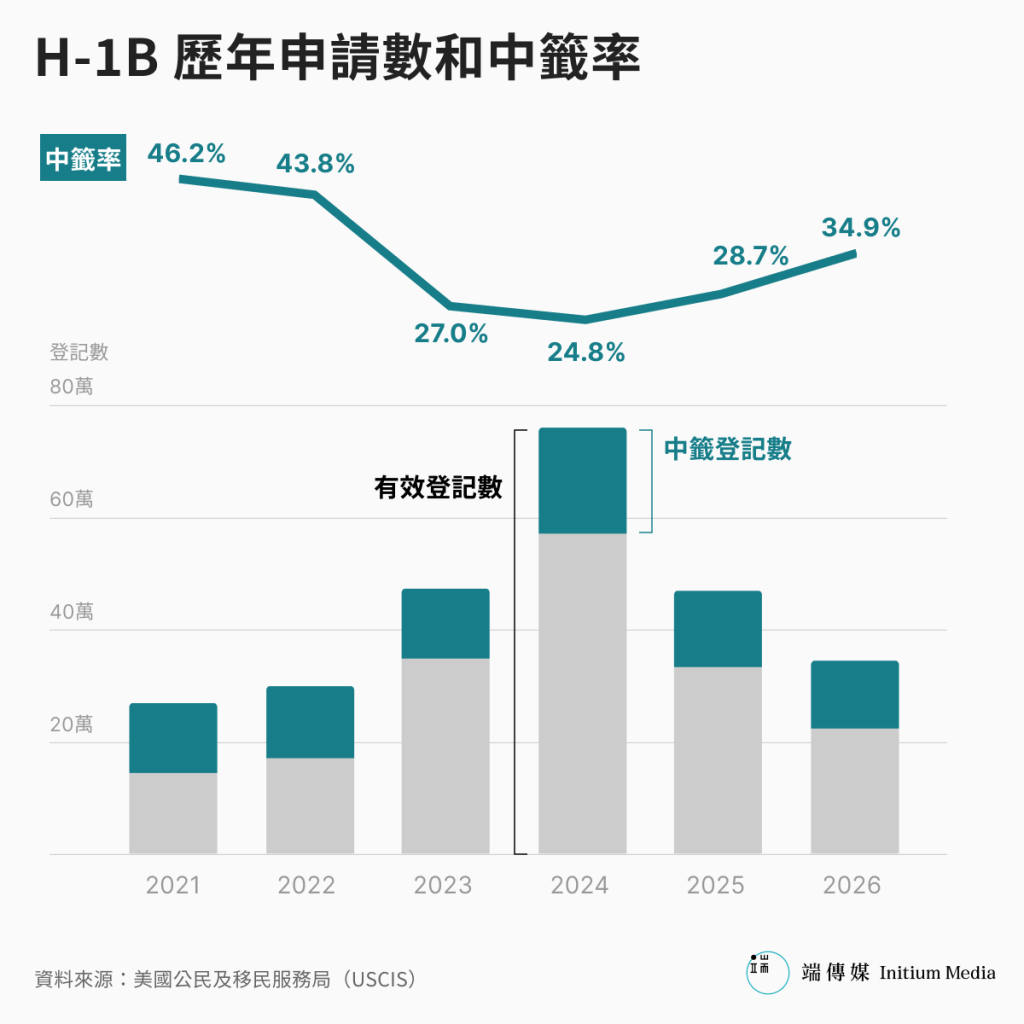

2022年以前,H-1B 的中籤率都高於40%。但2023年到2025年,申請人數大幅增加,中籤率下滑至20-30%左右。最新一次抽籤,有效登記數約為34萬人,中籤率近35%,但仍未回到2022年前的水平。

2023年到2025年申請人數飆升的原因,和跨國外包與人力派遣公司的「人海戰術」和「作弊」有關。這些公司的員工多來自印度,透過提交極大量的申請,來增加獲得的 H-1B 名額,更有公司為同一名員工提交多份申請,大規模作弊。根據彭博社分析,2023年核准的約85000張H-1B簽證中,超過34000萬張分給了外包和派遣公司。

重複登記的制度漏洞,源於特朗普第一任期尾聲的改革。此前,為了參與抽籤,雇主必須花費數千美元,聘請律師準備數百頁完整申請資料。但2019年時,USCIS 提出一項改革計劃,雇主只需在一個線上登記系統裡提交表單並支付10美元費用,就可以參與抽籤,中籤後再提交完整申請。這個制度旨在為雇主省去不必要的行政程序。

儘管許多工會都發出警告,認為簡化制度可能導致重複登記的漏洞,電子登記制仍於2020年實施,導致 H-1B 登記人數在接下來數年不斷攀升。根據 USCIS 於2023年發布的報告,2023財年有9155位申請者,重複登記次數達5次以上,其中最多的一位一共登記了83次。

彭博社報導指出,多數利用制度漏洞、註冊多家公司為同一名員工重複登記的企業,主要來自印度的外包或派遣公司。這一方面源於印度擁有龐大的說英語的IT人才,另一方面也符合使用外包服務的美國客戶的利益:印度工程師通常薪資較低,且更願意在不同據點之間調動。根據另一份彭博社報導,花旗銀行(Citi)和電信公司 Verizon、AT&T,都透過外包公司聘用了大量 H-1B 員工。

當2024年的登記次數達到破紀錄的76萬次,其中超過40萬都是重複登記,USCIS 開始整治「濫用行為」。2025年起,H-1B 登記實行「受益人中心」(beneficiary-centric)制度,每一位獨立申請者只會被計算一次,無論其提交了多少筆登記。新制度讓2025財年的重複登記次數下降為47000次,到了2026財年,更只有7828次。

對比五大科技巨頭與五大外包公司獲得的 H-1B 簽證數量可見,新制度上路後確實對外包公司產生明顯影響。印度外包企業獲得的簽證數量從2024財年的約2.4萬張,大幅下滑至2025財年的約1.3萬張。這無疑是科技巨頭樂見的結果。

而新公布的10萬美元政策,或將為科技巨頭帶來更多好處。

誰是值10萬美元的人才?

9月19日特朗普簽署命令當天,美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)說道:「公司必須決定,這個人是否值得每年向政府付10萬美元,或應該讓這個人回國,轉而聘用美國人」,「這才是移民(政策)的重點:讓美國人得到雇用,並確保進來的人都是最最頂尖的人才。」(白宮已澄清10萬美元為一次性費用。)

不少矽谷科技巨頭都對新政策表示歡迎。Netflix 創辦人哈斯汀(Reed Hastings)在X上寫道:「關於 H-1B 牽涉的政治問題,我已經努力了30年。特朗普每年10萬美元的稅是一個很棒的解決方案。這意味著 H-1B 未來只會用於能為公司創造高價值的職位,也意味著未來不需要再抽籤,高價值職位能有更高的確定性。」Nvidia 執行長黃仁勳和 OpenAI 執行長奧特曼(Sam Altman)也認爲新政策能為美國吸引「最聰明的人才」。

此前,H-1B 多次成為美國政治爭議的焦點。2024年年底,特朗普陣營發生內訌,MAGA 派認為授予外國人簽證會減少本土勞工的工作機會,不符合「美國優先」的原則。支持H-1B的特斯拉創辦人馬斯克向反對者「宣戰」。他指出:「我和其他重要人才之所以能夠在美國,建立 SpaceX、特斯拉和其他數百家讓美國強大的公司,都是因為 H-1B。」

若10萬美元的新制明年上路,或將拉低整體申請人數,讓負擔得起高額費用、且對高階工程師需求龐大的矽谷科技巨頭,獲得更多且更確定的 H-1B 名額。《紐約時報》指出,這項變革將使天秤傾向大型科技公司,並削弱新創企業的競爭力。

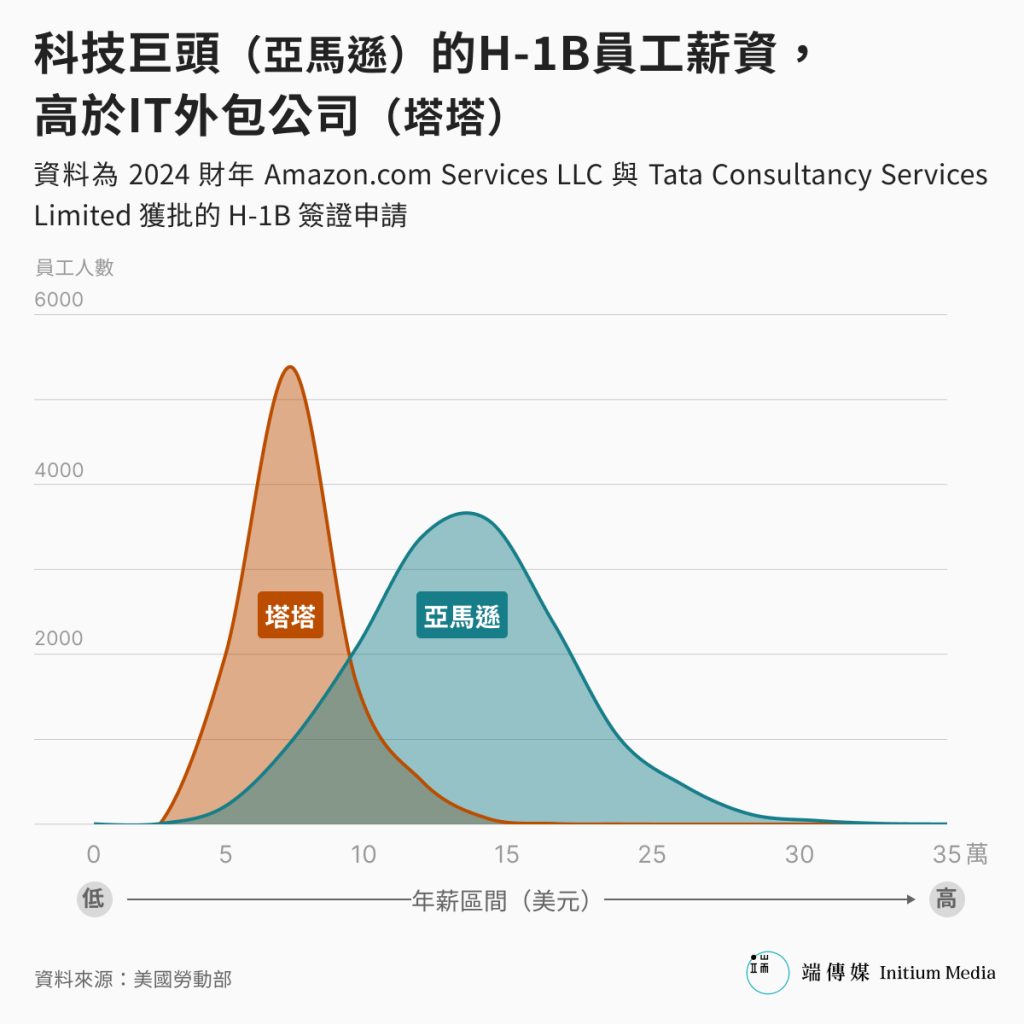

與此同時,外包公司也將受到嚴重打擊。對比2024財年獲得最多H-1B簽證的科技巨頭亞馬遜和外包公司塔塔諮詢服務(Tata Consultancy Services),亞馬遜員工的年薪中位數約為15.3萬美元,塔塔為8.4萬美元。若申請費超過員工一整年的薪水,塔塔和其他外包公司提交大量申請的人海戰術將不再可行。

然而,年薪需達到多少,10萬美元的申請費才合理?《紐約時報》援引一位不具名經濟學家的估算指出,在高薪員工能為公司帶來更高價值的假設下,若H-1B 簽證可讓該國際員工為公司工作三年,那損益兩平的年薪約為22.5萬美元;若簽證再延長三年,門檻則降至約11.1萬美元。2024財年的 H-1B 申請者中,只有5%超過年薪22.5萬的門檻。

9月24日,國土安全部進一步提議將 H-1B 抽籤從「人人等值」改為「工資加權」。根據目前公示於《聯邦公報》的方案,未來申請者將依薪資水準分為四個等級:最高的第四級可獲4張籤、第三級3張、第二級2張,而薪資最低的第一級僅有1張。該制度將有利於高薪申請者。

在灣區科技大廠擔任軟體工程師、經歷3次 H-1B 抽籤未中的 Kevin,認為新制度已經和自己無關了。Kevin 將於明年2月 OPT 到期前離開美國。技術上來說,他能夠以境外申請者的身份,繼續參加抽籤;但他相信,自己任職的公司不會為他繳10萬美元。

「現在美國的用工市場更多是供大於求,對公司來說,更低成本的方式是去招一個剛畢業的F-1簽證學生,繼續從事我這份工作。」他說道。

作為在美國的外國人,Kevin認為討論 H-1B 制度是否公平對他沒有太大意義。無論 H-1B 名額分配給像他一樣在美國接受高等教育、薪資較高的候選人,還是印度 IT 外包產業鏈上、薪資更低的勞工,最終得益的都是美國公司。

「或者說,這明顯就是一個非常不公平的事情,最明顯的不公平是美國人可以用護照就在這邊工作,但我們不可以。」他說道。作為軟體工程師,在矽谷工作的薪水比全世界其他任何地方都高,「但這種結構性的不平等是全世界的問題。換個角度想,我可以在這邊賺幾年錢,有很好的生活體驗,於我而言已經是一個很公平、很快樂的事情。」

對於即將離開美國,Kevin 說道:「心中還是蠻開心的。我沒有比較傳統的美國夢,想待在美國、想抽 H-1B 簽證,唯一的動力就是賺錢。但如果從客觀的角度來說,就是沒辦法繼續賺錢了,那我(離開)也沒有太大的遺憾。」他打算先休息一陣子,再去找份可能在上海的工作。

評論區 0