關注跨文化聯結及氣候問題的印度作家阿米塔夫·高什,在2017年出版的著作《大錯亂》(The Great Derangement)中寫道:「人類世的進程顛倒了現代性的時間秩序:那些身處邊緣的人,如今最先經歷着、等待着我們所有人的未來。」

人類世(Anthropocene) 是大氣化學家保羅·克魯岑(Paul J. Crutzen)和尤金·斯托默(Eugene Stoermer)在2000年提出的概念,用以描述一個由人類主導的全新地質時代。在人類世中,溫室氣體排放增多,全球不可逆得變暖,大量動物滅絕,城市化和工業化農業擴張,土地中永久沉澱下塑料、核廢料等人造材料。

25年後的今天,「人類世」還沒有被國際地層委員會(ICS)正式列為地質年代單位。「氣候危機」(climate crisis)在大多數報道中還是會被中立地寫成「氣候變化」 (climate change),甚至「變化」一詞,在保守人士看來也仍然是一種陰謀論。 任何懂得使用「人類世」一詞的人,都已經站在批判和悲憫的起點了。 洛杉磯大火來了,現代性進程中受益最多的全球北方精英,剛好可以坐飛機去巴黎。

正在切身感受人類世的,是那些在現代化中不被當作是「人」的邊緣群體,包括因為氣候危機而無家可歸的氣候難民和原住民。就像在生態運動中,我們經常看到「瘦弱的北極熊」或「消融的冰塊」這樣的指代,高什沒有指出的是,隨同「邊緣的人」一起失去家園的,還有在現代性中同處邊緣的動物們。

冰的悲劇

北極圈和亞馬遜是氣候危機的前線。

北極圈的原住民們本有一套跟自然和諧相處的生存法則——寒冷孕育北極圈的生命,原住民馴服獵犬、狩獵麋鹿。

早在1977年, 格陵蘭、加拿大、阿拉斯加及俄羅斯楚科奇的因紐特人(ᐃᓄᐃᑦ Inuit)、尤皮克人(Yup'ik)和楚科奇人(Ԓыгъоравэтԓьэт Chukchi),就共同發起因紐特人北極理事會(Inuit Circumpolar Council, ICC),因為北極圈里居住著的40多萬不同族群的原住民,相對於丹麥(格陵蘭有相對廣泛的自治權,但仍然是丹麥王國的一部分)、加拿大、美國(阿拉斯加州屬於美國)、俄羅斯以及挪威、瑞典等以民族國家為單位劃分的人群來說,其實有着更多共享的生活、文化、語言和環境。

更重要的是,ta們也首當其衝地承受着人類世和現代性的危機。

北極圈裏的原住民大多信奉薩滿教的萬物有靈論。 冰、雪、動物、風、河流、山岳都是有生命、有意志的存在。人與自然處於互惠、互責關係中,狩獵或遷徙都必須遵守道德規範,否則大自然會「懲罰」人類。生活在溫帶和熱帶的大多數人想當然地認為是溫暖孕育了生命,歌頌春天、期盼回暖,但對於寒帶的原住民來說,寒冷才是生命的依靠,寒冷是生命力、感知力、需要被尊重的存在。

這裏的寒冷守護着人類和其他生靈,讓人類的食物得以自然保存,讓熊在冰上行走,海豹在冰下游;但寒冷也會「暴怒」,帶來暴風雪和冰災。人和自然之間的關係不僅是敬畏,而是時刻處於一種動態,在拉扯中共生,在平衡中互惠。

這種共生關係在動物與人的關係中更為顯著。原住民獵人必須尊重獵物的靈魂,而動物會「選擇」是否把自己獻給人類。

西伯利亞的鄂溫克(Ewenkīl Eveny)人主要生活在民族國家框架下的俄國。鄂溫牧民從舊石器時代就與馴鹿(Reindeer)建立了共生關係,西伯利亞人馴化了馴鹿,用其拉雪橇、馱運和供奉宗教儀式,而馴鹿的遷移軌跡也帶領鄂溫克人走向新的土地、拓展人類生活的邊界。與獵犬建立的契約不同,鄂溫人也食用馴鹿,但獵殺時不僅不能浪費肉,還要獻祭骨頭,以尊重馴鹿的靈性。在重要的節日裏,人們會點燃篝火,模仿騎在「飛行的馴鹿」背上。這些共創了鄂溫克歷史的馴鹿是有神性的,它們可以將人們的靈魂帶往太陽。

然而,現代化大大改變了鄂溫克人的生存方式。1922年成立的蘇聯,是俄國歷史上第一個真正意義上的現代國家體系。在馬克思主義的歷史階段論中,西伯利亞原住民被界定為處於「落後階段」的「北方兄弟民族」。因此,國家對他們推行了一系列「文明化工程」:推廣識字教育,推行集體化,建設醫療和基礎設施。

如此,傳統的馴鹿放牧、狩獵和捕魚逐漸被納入國營體系,許多家庭被迫遷往定居點,原本屬於社區的馴鹿群和漁獵資源轉而成為國家財產。與此同時,蘇聯建立了寄宿學校體系,大量原住民兒童被送往遠離家鄉的學校接受俄語教育。一方面薩滿教被定性為「迷信」而遭到鎮壓,另一方面,在俄語主導的「現代化」框架下,國家卻嘗試通過文字、檔案與學術研究來記錄和保存原住民文化。

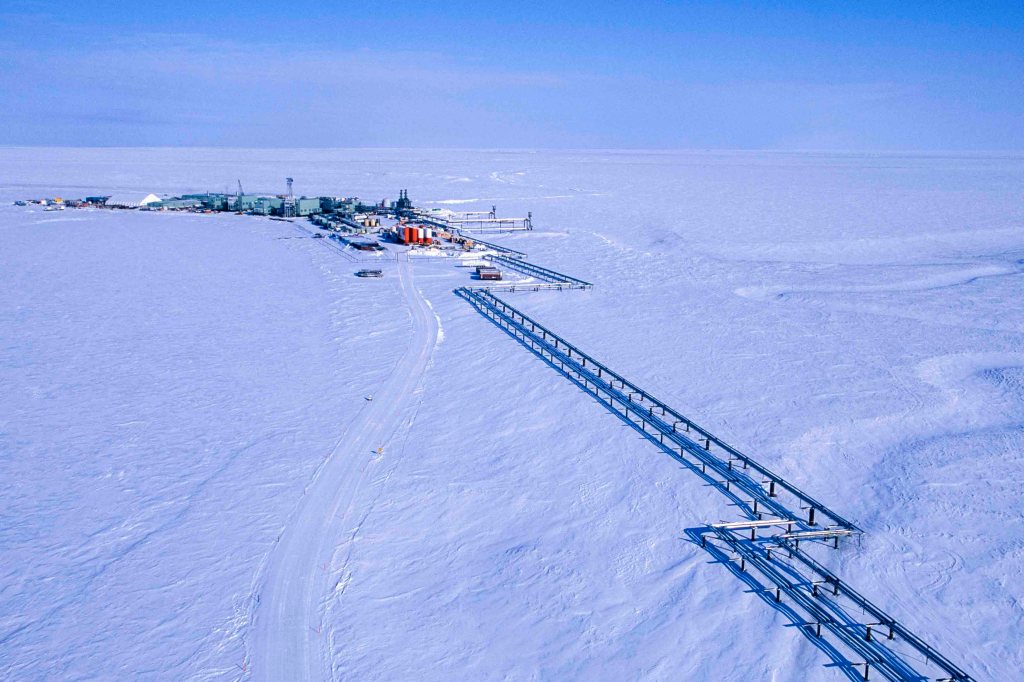

20世紀中期以後,為了社會主義現代性的發展,蘇聯加快了在北極地區的石油、天然氣、礦產的挖掘與軍事基地開發。原住民的土地被徵用,環境遭受破壞,傳統生計進一步受擠壓。但與此同時,國家建立了統一收購和保障體系:無論市場需求如何,馴鹿肉、皮毛等都由國家企業統一收購,牧民至少擁有相對穩定的收入,同時,現代化也確實為原住民帶來了醫療、教育和福利。

然而,隨着蘇聯的解體,許多牧群又再被私有化。三代人的時間裏,原住民社群經歷了兩番大變,剛建立起來的國家工資和收購保障又突然消失,而市場也及其不穩定。許多牧民因此陷入雙重困境,失業率和酗酒率上升,馴鹿數量也從此驟減。從80年代末就一直在西伯利亞與原住民一起生活的英國人類學家Vitebsky在他的著作《馴鹿人》(The Reindeer People)中寫道,經歷了蘇聯解體的鄂溫人仍然有不少在延續「傳統」的方式生活——放牧、相信萬物有靈——但這種方式經歷過現代性的洗刷和擠壓後卻變得「瀕危」:「鄂溫克人就像雪地上的腳印,當雪融化,他們就會消失。」

2000年後,全球變暖在北極圈有了更為顯現的體現。西伯利亞原住民學者奧爾加·烏爾圖爾加舍娃(Olga Ulturgasheva)觀察到,當森林火災在北極圈大規模蔓延時,牧民說ta們看到了「憤怒的土地」。火災不僅摧毀樹木,還迫使熊、馴鹿、鳥類和其他動物逃亡甚至死亡。有時牧民們會遇到「迷失方向的熊」,它們因棲息地被毀而襲擊人類營地。這種危險的攻擊性常常被描述成是動物的「野性」,但根本原因當然是人類行為導致大地生態失衡,動物不過在「正當防衛」。

這種失衡也讓原住民社群的傳統經驗逐漸失效,當牧民帶領馴鹿穿越森林時,ta們不再能完全依賴過去的記憶;ta們踏上冰面,隨時可能出現裂縫;狩獵區的野獸也因火災而變得更為暴躁。烏爾圖爾加舍娃說西伯利亞流淌着《大地的眼淚》,這是大地與氣候的眼淚,也是原住民與動物的眼淚。

在北極圈的東邊,阿拉斯加,伊努皮亞克人(Iñupiaq)和鯨魚也流着眼淚。這片石油、金礦資源豐富的土地在1867年被俄國賣給美國。但對於伊努皮亞克人來說,或許傳統意義上石油和黃金都沒有那麼重要,重要的是跟ta們一起共生的鯨魚——鯨是否出現,取決於人類行為是否得體;鯨魚不是資源,而是決定是否給予自身作為「禮物」的主體。

但捕鯨人和殖民者當然罔顧伊努皮亞克人的物種共生觀念,反爾肆意殺鯨,開發石油,帶着短期掠奪的邏輯而來。然而,成為了石油開採者的伊努皮亞克人,如今面對的不僅是自己赫然成為資本主義勞工體系的一員,還要面對突然顛覆的道德秩序。

原住民總是被要求感恩殖民者帶來了現代性和就業,但是誰在乎這樣的就業?這樣的就業不就是在破壞原有的平衡之後的一種拙劣的補償嗎?或許不被融入這個全球資本體系,才是對於環境和懂得如何與自然共生的原住民的最大的放過。烏爾圖爾加舍娃說,我們正在經歷「Cryocide」(冰域毀滅),這不僅是生態危機,更是文化與精神世界的崩塌。在北極圈裏融化的不僅是冰,也是人與非人之間的共生關係。

火的悲劇

與此同時,寒冷世界的悲劇在溼熱的雨林重演。

亞馬遜雨林是全球最大的熱帶雨林,被譽為「地球之肺」,棲息着數百萬種生命。美國學者 Erin M. Evans 指出,在過去幾十年裏,尤其是在氣候危機加劇和資本主義擴張邏輯的推動下,亞馬遜遭受了前所未有的破壞。火災的頻率和強度不斷上升,這既源於全球變暖帶來的極端乾旱,也與人類活動密切相關——大規模伐木、牧牛業和大豆種植尤為關鍵。為了開墾土地,人們常以縱火的方式清理森林。這種「人為火災」與氣候變化疊加,帶來了災難性的後果。

雨林裏的無數動物葬身火海。兩棲類和爬行動物尤為脆弱,它們對溼度和溫度極度敏感,一旦棲息地被燒燬,幾乎沒有生存的可能。鳥類和靈長類雖然能夠遷徙,卻被迫離開熟悉的領地,被迫另尋家園。而這些地方往往不再是森林,而是農田、牧場甚至是城市中的荒地。鳥類可能在農田覓食,靈長類則可能闖入人類聚落尋找食物和庇護,從而引發新的衝突。

大型哺乳動物同樣難逃厄運。樹懶、美洲虎、貘等物種往往不得不穿越公路、農田和河流尋找棲息地,而途中死於交通事故或獵殺。小型哺乳動物如齧齒類則因為失去庇護,而更容易成為捕食者的獵物。即便倖存下來,它們也面對着被徹底打亂的食物鏈與生態平衡。

Evans 指出這些動物就是雨林中的「非人類難民」。它們和人類氣候難民一樣,被迫離開家園,在陌生的環境裏掙扎求生。這並非自然宿命,而是全球資本主義驅動的結果。牧牛業與大豆種植滿足的正是全球北方的肉類消費與飼料需求;縱火清林、森林砍伐、土地掠奪,都是這條供應鏈上的一環。與動物共享「難民」命運的,還有大量依賴森林為生的原住民和小農社群。Ta們在火災後失去耕地、食物和文化根基,被迫遷徙到城市,成為廉價勞工。

ta們中的許多人進入照護勞動體系,在城市裏從事護理、清潔、家政等低薪工作,為全球北方和南方的中產階級提供服務。但與此同時,ta們自身的社區照護體系卻在瓦解,家庭與文化的傳承因此受到嚴重衝擊。

冰火故事體現了兩種體制共同的現代性悲劇——資本主義的,和社會主義的。

以Naomi Klein為代表的左派學者指出,環境問題不僅僅是道德問題或是國家之間關於共同守護抽象的地球的宏觀問題,因為其根源緊扣資本主義的發展——能源開採、土地拓荒、資源使用、生產開發。我們每一個食用了工業化農業產品(如面、肉)的人都默許了土地開墾,每一個使用智能電子產品的人都參與了礦石挖掘,我們身上的聚酯纖維衣服、開的車、用的每一份塑料製品都與石油相關;而參與其中的我們,不僅剝削了自然,也剝削着參與到生產、開墾環節的每個勞工。

現代性給每個人注入了一份工業化的夢,在蒙古、西伯利亞、大涼山的每一個孩子彷彿都應該向往某種全球北方中產的模範生活——在俯瞰城市的公寓裏,做着專業度高的白領工作,過着異性戀一夫一妻範式的生活。在這種生活中,我們跟動物唯一的共生關係就是養寵物。

誠然,在具備交叉性視角的左派學者的歷史梳理中,資本主義的全球擴張與殖民過程密不可分。而殖民的本質,往往就是對原住民和有色人種的非人化。只有在將他們剝奪「人」的身份之後,殖民者才能心安理得地把他們排除在「自由、法治、人權和平等」等自由主義的崇高理念之外,並將他們安置在以西方為中心的全球化秩序中,作為最底層的勞工。

而馬克思主義、女權主義的歷史唯物主義梳理則進一步指出,資本主義的形成同樣依賴於對女性的迫害與排斥。獵巫運動不僅清除掉了女性在社區中長期承擔的靈性與互助工作,也讓「科學」與「專業」獲得至高地位,將男性勞工納入生產體系的同時,把女性推回家庭,承擔起無償的再生產勞動。意大利學者西爾維亞·費德里奇(Silvia Federici)的研究對此有深刻闡釋。

如今,這份批判的對象已擴展到「自然」。在現代性框架下,「人」被從自然中孤立出來,被定義為「高等動物」,無需再敬畏自然,也無需與其他生命共同參與碳循環的平衡。藉助科學的權威,人類得以自信地馴服、剝削自然,把周遭環境改造得「更適合人類居住」——哪怕代價是失去與萬物共存的倫理與平衡。

照護與關係

在疫情期間,「去增長」(degrowth)這一生態社會主義概念受到了廣泛關注。去增長是一種反思無限經濟增長邏輯的社會運動與學術理念,它主張在生態承載力與社會公正的框架下,有意識地減少物質生產與消費。其核心並非回到匱乏,而是通過縮減浪費、降低能源消耗、重視地方性與公共福利,來建立更平等、可持續的生活方式。去增長的研究也敏銳地指出,GDP 這一指標本身帶有冷戰烙印——它最初是用來證明資本主義優於社會主義的工具。相比衡量個人幸福或社會福祉,GDP 更強調國家之間的競爭與制度的優越性。

然而,當學者們設想如何落實去增長時,卻往往再次訴諸於強有力的國家機器

Jason Hickel 等人提出,應通過對富人徵收更高的稅收,進而集中資源推行全民基本收入(Universal Basic Income),以此重新分配財富並保障社會公平。

一個強而有力、同時高度集中的政權,難免讓人聯想到斯大林統治下的蘇聯。麋鹿、鄂溫克人,以及凍土的眼淚都在提醒我們:即便在社會主義的集體經濟中,依舊可能陷入同樣的增長邏輯。無論是公有制還是私有制,在強權政治的驅動下,所謂「資本主義與社會主義的分野」或許最終都導向同一種悲劇。

當然,西方的左翼學者會強調:如果在這樣的社會主義模式下能夠真正踐行絕對的民主,也許可以避免重蹈覆轍。但即便如此,我們仍能看到,他們在設想未來時依然離不開對現代國家形態的依賴,以及對自由主義倫理的堅守。從康德到哈貝馬斯,這一傳統的根基始終是抽象意義上的普遍正確(如康德的「絕對命令」),以及對絕對溝通理性的執着信仰。

事實上,原住民、動物社群以及部分女權主義理論給我們的啓示,正是放下對理性、「大一統」以及某種意義上的現代國家的執着。以女權理論為出發點,Evans 提出,我們需要以「照護」(care)的視角來理解多物種的難民化。

照護並非僅限於人類之間的倫理義務,它也應延伸至跨物種的共同體。火災中奔赴前線救助受傷動物的志願者,城市邊緣為流離失所家庭提供食物與醫療的草根組織,都是這種「照護運動」的具象體現。它們展現了另一種可能:通過跨物種的聯盟,去挑戰那些製造災難的制度邏輯。

在這裏,Evans 強調的並不是以理性為中心的民主,而是女性主義倫理中的「照護」。這種「關係性」的思維意味着放下對絕對正誤的執着,將自身行動置於情動之中。我在,因為我在乎(care)。

在《危險的未來》(Risky Futures)一書中,兩位編者奧爾加·烏爾圖爾加謝娃(Olga Ulturgasheva)與芭芭拉·博登霍恩(Barbara Bodenhorn)其實對「人類世」概念提出了質疑。她們認為,這一概念過於理性、宏觀且模糊,同時深陷人類中心主義,難以真實反映北極原住民所面臨的緊迫風險與複雜的知識體系。取而代之的,她們主張以更具地方性、關係性與倫理性的概念(如「cryocide」,即「冰域毀滅」)來重新理解環境危機。

在現代性的時間邏輯裏,原住民常被定位為「落後」,或被迫以自身的當下悲劇來揭示全人類的「未來」。人類世這樣的詞,又再次把原住民的知識排除在主流知識體系之外。兩位編者強調,原住民生活的正是「現在」,他們的實踐也正在當下發生。現代性往往試圖吞併並同化其他實踐,但原住民並不要求現代性來「學習」自己,因為「因地制宜」本就是原住民知識系統的核心原則。

在烏爾圖爾加舍娃的田野調查中,她特別強調了科學家與牧民之間的互動。科學家們在野外採集樣本、測量溫度和凍土厚度,但他們也坦言:若沒有牧民提供的路徑、營地與地形知識,研究工作幾乎無法開展。牧民的觀察細緻入微,他們能指出哪片土地出現新的塌陷,哪些區域的冰層提前開裂,或是動物的遷徙路徑如何因火災和凍土融化而改變。

這並不是簡單的「原住民知識+科學科學」,而是一種更為複雜的結合,是一種現代性和原住民知識的共榮。原住民並不需要「人類世」或「後人類」這樣的新概念。在這些學術話語尚未出現之前,他們早已實踐着與多物種共生的方式,並在萬物有靈的世界觀中安身立命。是現代性需要放下自己頑固的成見,去容納複雜而具體的種種「現在」和多元知識。北極圈的風險不能被簡化為技術管理的問題,它總是與道德責任、宇宙觀與社會關係緊密交織。只有正視、珍視後者,溫帶、熱帶大陸的我們才能找到在「人類世」中存活的啓示。

雁群飛行時,領頭的位置並非固定,而是不斷輪換。最前方的雁耗盡力氣,就退到後方休整,另一隻便自然頂替。正因如此,隊伍才能飛得更遠。這種輪換的領導方式,不是權力的爭奪,而是互助與責任的分擔。 在《萬物黎明》中,人類學家大衛·格雷伯與考古學家大衛·溫格羅也挑戰了現代化歷史觀下社會進化論的假說:人類在農業、城市出現之前,已經嘗試過多種政治與社會組織方式——遠古的狩獵採集社會並非永遠是小規模、平等的,他們常常在不同季節或地區切換政治制度,比如某些時候實行集體平等,另一些時候則有強勢的首領或祭司;農業也不必然導致階級分化,許多早期農耕社區保持了高度的自治和平等結構。

然而,從世界觀到社會組織方式,現代性讓我們忘記了「附近」,只記得「國家」,忘記了變通,只記得規則和正誤。這樣一種國家之間的合作不能為環境氣候危機指出出路。與其把希望寄託在一條本就想不通、甚至導致危機的循環死路上,不如讓我們學習雁群、學習原住民、學習小規模的照護實踐,放下對於「大」的執着,承認人類本身就處於複雜的關係網絡中:

我們並不比別的物種高尚,而同屬「可以被犧牲的生命」。

唯有在承認這種彼此依存的前提下,才能開啓真正的政治與倫理想象:不是追求規模更大、速度更快的現代化發展,而是營造一個以「關係」為基礎的世界,用照護、延續與變通取代統一與支配。「共同體」的出路,或許可以始於敢於鬆開對「某一條」道路的執念,在多樣的生存方式與物種關係中,重新學會如何共處與延續。

參考書目

Evans, Erin M. 「Chapter 5 Care Movements, Climate Crisis, and Multi-Species Refugees.」 In Like an Animal. Leiden, The Netherlands: Brill, 2021 (Online Version).

Ghosh, Amitav. The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable. Chicago: University of Chicago Press, 2016.

Graeber, David, and David Wengrow. The Dawn of Everything: A New History of Humanity. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2021.

Hathaway, Michael. 「Wild Elephants as Actors in the Anthropocene.」 In Animals in the Anthropocene: Critical Perspectives on Non-Human Futures, edited by the Human Animal Research, 4:221–42. Sydney University Press, 2015.

Hickel, Jason. Less Is More : How Degrowth Will Save the World. William Heinemann, 2021.

Klein, Naomi. 「The Right is Right: The Revolutionary Power of Climate Change.」 In This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate. New York: Simon & Schuster, 2014 (Online).

Latour, Bruno. Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime. Cambridge: Polity, 2017.

Larrabee, Mary Jeanne. An Ethic of Care : Feminist and Interdisciplinary Perspectives. Routledge, 1993.

Lynch,Kathleen. Care and Capitalism: Why Affective Equality Matters for Social Justice. Polity, 2021.

Rich, Nathaniel. Losing Earth: The Decade We Could Have Stopped Climate Change. London: Picador, 2019.

Saito, Kohei. Slow Down: the Degrowth Manifesto. Translated by Brian Bergstrom, New York: Astra House, 2024.

Schmelzer, Matthias, Aaron Vansintjan, and Andrea Vetter. The Future Is Degrowth : A Guide to a World beyond Capitalism. Verso, 2022.

Ulturgasheva, Olga. 「Tears of the Earth: Human-Permafrost Entanglements and Science-Indigenous Knowledge Encounters in Northeast Siberia.」 In Risky Futures: Climate, Geopolitics and Local Realities in the Uncertain Circumpolar North. New York: Berghahn Books, 2022, 58–88.

Vitebsky, Piers. Reindeer People: Living with Animals and Spirits in Siberia. London: HarperCollins Publishers, 2005.

Weston, Kath. Animate Planet: Making Visceral Sense of Living in a High-Tech, Ecologically Damaged World. Durham, NC: Duke University Press, 2017.

評論區 0