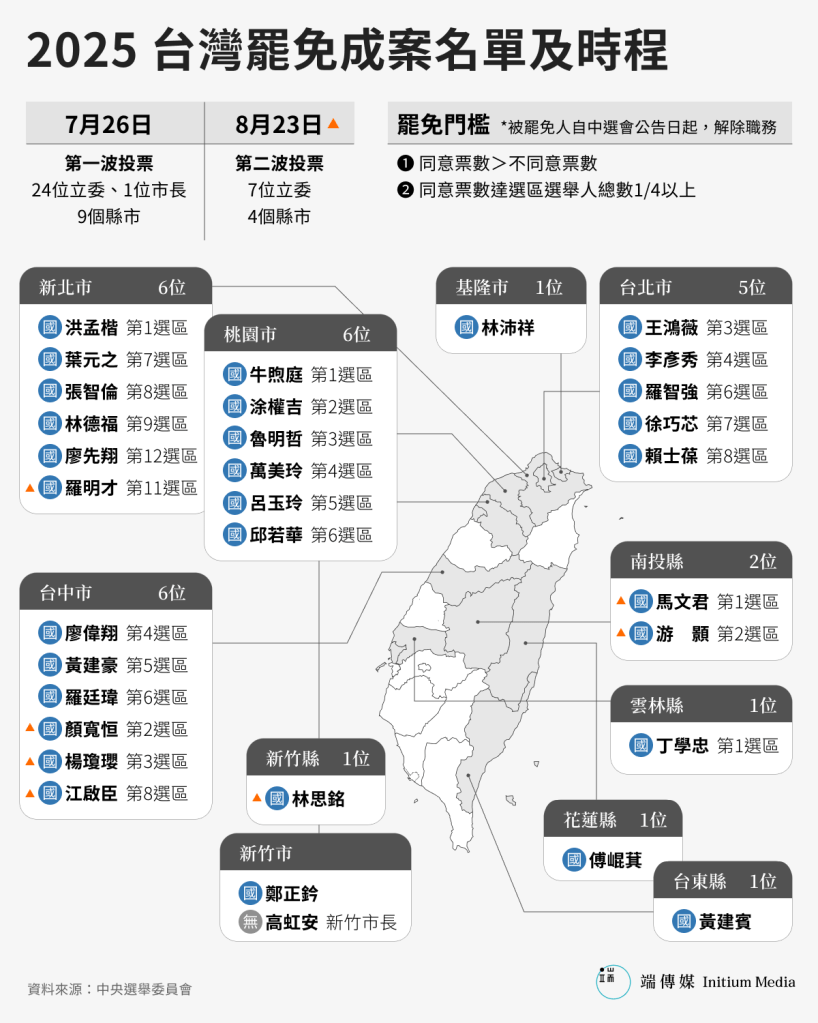

台灣史上規模最大的「大罷免」投票即將登場,首波罷免投票將於7月26日舉行,共有24位立法委員及新竹市長高虹安等案進行投票,第二波投票將在8月23日舉辦,共有七名立委與「重啟核三公投」同步展開。這波全台大罷免成為台灣上半年以來最受矚目的政治焦點,投票結果不僅可能重塑國會版圖,也考驗政黨回應民意的能力。

自2024年5月陸續啟動的罷免行動,歷經提案、連署、查核等程序,迄今已有33件案件(另有一起南投罷免綠營議員陳玉鈴以失敗作收),共涉及北、中及東部等11個縣市、31個立法委員選區及新竹市長,通過提案門檻進入最後投票階段的政治人物達32人。這是台灣自憲政設立以來規模最大的罷免。

全台大罷免可追溯至2024年立委選舉後,新一屆國會形成國民黨52席、民進黨51席、民眾黨八席的「三黨不過半」局面。由於藍白聯盟合作推動多部爭議法案引發社會反彈,讓多個民間團體號召罷免藍營立委與首長,並在今年以來獲得民進黨中央的響應,因而展開這波延燒全台的大罷免行動。

依據目前國會結構,民進黨若要在國會單獨過半,需取得至少57席。目前民進黨握有51席,距離過半門檻尚差六席。換言之,若在罷免後的補選中,民進黨能額外增加六席,即可主導國會議程,打破藍白在野聯盟下的僵局。

不過,罷免案通過有一定門檻,需同時符合同意票高於不同意票,及25%得票門檻等條件。一旦罷免成功,該立委職位將空缺,直到補選完成。同時,立委被免職後,不得於四年內在原選區參選,但可跨區參選。

不過,即便罷免成功,政黨仍須經過補選程序,在三個月內選出新任立委。換言之,民進黨欲重新掌握國會主導權,除了必須至少罷免掉六席藍營立委外,還必須在補選中全數選上。因此,罷免若未能轉化為補選勝利,最終席次仍充滿變數。

哪些國民黨立委進入三階投票?

在此次全台大罷免行動中,在7月26日及8月23日兩次投票中,國民黨計有31名立委面臨罷免投票,約佔該黨在立法院席次的57.4%。這意味著全台有接近六成國民黨立委有遭到免職風險。參與本次大罷免投票的縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、雲林縣、花蓮縣、台東縣與南投縣。

在台北市,共有五位立委面臨罷免,分別是中山、松山部分的王鴻薇、內湖、南港區的李彥秀、大安區的羅智強、信義區與松山部分的徐巧芯,以及文山、中正部分的賴士葆。

新北市則有五個選區的立委進入罷免投票,包括淡水、三芝、石門等地區的洪孟楷、板橋部分的葉元之、中和區部分的張智倫、永和與中和部分的林德福,以及汐止、萬里、瑞芳等地的廖先翔。

桃園市有六位立委被提名罷免,涵蓋蘆竹、龜山等地的牛煦庭、大園、觀音等地的涂權吉、中壢區部分的魯明哲、桃園區部分的萬美玲、平鎮、龍潭的呂玉玲,以及八德、大溪、復興等地的邱若華。

台中市三位立委進入罷免投票,分別是西屯、南屯區的廖偉翔、北屯、北區的黃健豪,以及西區、中區、東區、南區的羅廷瑋。

其他縣市部分,基隆市立委林沛祥、新竹市立委鄭正鈐與市長高虹安、雲林縣部分鄉鎮立委丁學忠、花蓮縣立委傅崐萁及台東縣立委黃建賓。

此外,南投縣立委馬文君、游顥,新北市第11選區的羅明才、台中市第8選區的江啟臣、台中市第3選區的楊瓊瓔、台中市第2選區的顏寬恒,及新竹縣第1選區的林思銘等七人,都通過提案門檻進入最後投票程序,中選會公告將於8月23日舉辦投票。

多個選區藍綠勢力消長

就目前各罷免選區的政治生態,雖由國民黨立委執政,但選區結構在過去不再是傳統「藍大於綠」的選區。不少選區曾在2016年或2020年被民進黨「翻盤」,更有不少選區在2024年立委選舉中呈現藍營立委僅以微弱優勢勝出,甚至出現在「三腳督」局面下才險勝的情況。

以台北市為例,雖然罷免案涉及的選區如南港、內湖、士林、北投等,過去20年大多由藍營把持,但其中第四選區(南港、內湖)在2020年曾短暫被民進黨的高嘉瑜拿下。這顯示原本的藍營鐵票區已出現鬆動。

此外,以新北市來看,被提名罷免的五個選區中,有四個在2016年曾被「翻盤」,更有三區在2020年持續由非藍陣營掌握。唯一例外的是永和地區的立委林德福,他所屬的選區仍維持國民黨長期優勢。林德福為七連霸立委,擔任立委職務累積超過23年。此外,新北市第11選區的羅明才,前次選舉大勝對手20%以上,至本屆為止已是八連霸立委。

桃園市則有多達六位立委遭到提名罷免,其中僅有兩個選區在近五屆未曾翻盤,其餘選區皆出現過藍綠消長,尤其第2選區的涂權吉與第3選區的魯明哲,兩人在2024年當選時,與對手的差距分別為0.58%及2.97%,可見選區內部的藍綠勢力十分接近。

台中市的情況也類似,罷免涉及選區多在2016年和2020年曾被民進黨拿下,三位立委廖偉翔(第4選區)、黃健豪(第5選區)和羅廷瑋(第6選區)在2024年勝選時,除黃建豪以10.47%的差距勝出外,另兩名的勝選幅度則為個位數差距。

據選舉資料,2016年民進黨在台中第4、第6選區勝出,泛綠的時代力量則拿下第3選區;2020年民進黨穩固第1選區及第6選區,泛綠的台灣基進也在第2選區獲勝。國民黨僅在第3,且面臨泛綠陣營的激烈競爭。

2024年,國民黨廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋分別以50.02%、51.55%、52.10%的得票率,分別以2.67%、10.47%及7.52%的差距擊敗民進黨對手,贏得選區席次。然而,他們的領先優勢均在個位數百分點,顯示其政治基礎尚不穩固。

不過,台中第2選區的顏寬恒、第8選區的江啟臣,以及第3選區的楊瓊瓔,前次選舉皆以超過10%的差距勝出對手。

至於基隆市立委林沛祥和新竹市立委鄭正鈐所屬選區,兩地在2016年曾出現政黨輪替情形。2020年,基隆市再度由民進黨蔡適應奪下,新竹市則由國民黨鄭正鈐勝出。到了2024年,基隆市與新竹市都呈現至少「三腳督」競逐格局。而在新竹縣第1選區,在任的藍委林思銘前此選舉以逾20%的勝幅大勝對手。

雲林縣丁學忠立委與南投馬文君立委所屬選區,在2024年除丁學忠以不到2%的差距險勝外,馬文君則以13.87%的勝幅擊敗對手。

花蓮縣的傅崐萁和台東縣的黃建賓,所屬選區雖然目前仍「藍大於綠」,但也都在2016年曾被短暫翻盤,而黃建賓在2024年更是在泛綠陣營分票下才得以不到1.5%的幅度勝選。

三種罷免結果的情境

大罷免結果對國會生態的影響備受關注。若大量藍營立委遭罷免,且民進黨贏得補選取回關鍵席次,將可能終結「三黨不過半」格局,使民進黨成為穩定多數,重掌國會議程。但若多數罷免案未通過,國會結構仍可能維持現狀。

根據國會席次的變化,可以推演出三種不同的政局走向,而「六席」將是國會主導權的關鍵分水嶺。

在第一種情境中,對民進黨而言,假設國民黨遭罷免不足六席,其席次仍可維持在49席以上,民進黨即便在補選中全勝,頂多僅能達到56席,未能單獨過半,國會生態將與現有僵局不會有太大的改變。

相反地,若國民黨僅喪失2至5席,雖使民進黨成為名義上的第一大黨,但藍白聯盟依然掌握過半優勢,民進黨難以主導國會議程。不過,在此情境下,民眾黨的關鍵角色反而被凸顯。藍營若要維持法案與議事主導權,不僅需從過去僅要求民眾黨保持中立或缺席,還必須爭取其在具體表決中實質支持國民黨的版本,合作關係將從過去要求民眾黨「不反對」轉變為「得贊成」。換言之,民眾黨的談判籌碼與議價能力將進一步提高,民眾黨在是否繼續支持國民黨或轉為中立之間,將陷入更艱難的抉擇。

然而,若國民黨的罷免席次達到六至十席,情勢將出現顯著變化。國民黨的席次恐降至44至48席,相對地,民進黨有機會在補選全勝的情況下至少上升至57席,進而單獨過半,取得國會主導權。屆時立法院長、副院長的產生,以及關鍵法案、人事同意權等,都將易主民進黨。而民眾黨在兩大黨席次差距收斂的情況下,其議事影響力將被削弱。值得注意的是,民進黨一旦在本屆國會首度過半,將能加速推動黨政重大法案、調整各委員會權力分配,強化施政效率。

最劇烈的變化,將出現在第三種情境——國民黨遭罷免十席以上,且民進黨補選全勝。而此難度同樣最高。若此,國民黨將僅剩44席以下;相對地,民進黨將穩定過半,取得57席以上,成為制度性與結構性的「全面執政」。

在此情境下,自2024年新一屆國會以來各種因朝小野大的施政困境,將全面翻轉,並形成由民進黨全面主導國會議程與法案節奏的局面,重塑委員會與召委結構,國會攻防重心並轉向民進黨內部的協調為主,而非與在野黨角力。

此外,對國民黨與泛藍陣營也將面臨巨大壓力,這將是一場制度性的失敗,不僅難以制衡,更失去談判能力,陷入邊緣化。同時,國民黨勢必面臨黨內檢討與路線爭辯,未來選舉策略與是否與民眾黨整合,勢必面臨新的挑戰,泛藍板塊亦可能出現新的重組壓力。

是此,一但滿足六席的「罷免成功」以及後續的民進黨「補選勝出」的兩階段條件,將意味著朝小野大局面的根本翻盤,制度變革、政策和人事案的推進,都有可能在下一個新會期明顯加速。

本會期原定於5月底結束,不過此前立法院已將第三會期延長至7月31日,日前再延長會期至8月31日,創下台灣史上最長會期的紀錄。

值得注意的是,在罷免與補選之間,假設有部分立委因罷免而遭即刻去職,導致國會席次佔少於法定的113席,在在任人數減少下,包含表決門檻、委員會召委分配及法案推進等,都必須依照實際在任人數計算與調整。

在國會總席次空缺階段,立法院會進入減員狀態,在此期間,國會運作包括表決門檻、委員會人數等,皆將按現職在任席次重新計算。因此,假設7月26日投票結果,有六席藍營立委遭免職,席次剩下107席,所有重要決策與委員會分配都會依照107席計算。此時,國民黨的48席加民眾黨的8席,藍白聯盟總席次仍以56席過半(此時過半門檻為54席),朝小野大的格局並未改變。

是此,民進黨如想在大罷免後、補選結果出爐前重掌國會主導權,進而影響法案、預算、人事同意權等走向,至少須在罷免階段成功罷免12席國民黨立委,才能在補選前於立法院單獨過半,主導議事。

此前,清華大學客座教授小笠原欣幸分析,對民進黨而言,最好的情況是將罷免成功數提高到十席以上,才有機會贏得六場補選,如果罷免成功不到六席,將是嚴重挫敗。而對國民黨來說,如果能將罷免人數控制在五人以下,也算是事實上的勝利。

小笠原欣幸也指出,如果國民黨席次減少,民進黨重新單獨過半的話,民眾黨的八席價值就會降低。他認為,支持國民黨是符合民眾黨的利益的。

罷免後會發生什麼事?

根據《公職人員選舉罷免法》,一旦罷免案公告通過,被罷免者將即刻喪失立委資格,其席位隨即出缺,而中選會需在罷免結果公告後三個月內完成補選程序。

為填補罷免所遺職缺,中選會將在罷免結果公告後啟動補選程序。公告日三個月內皆可能成為補選投票日。預估7月26日罷免案若通過,最快可在8月1日前公告,依據慣例,推估首波補選的投票日可能落在9月下旬至10月底的週末。至於8月23日的罷免案,其補選也將於結果公告後的三個月內舉行。

除了國會運作的即時調整,地方與全國的政治氛圍也可能隨之產生變化。各選區在補選期間將重新展開選戰動員,黨政活動也將隨之升溫。一旦多個席次同時異動,更可能對未來政黨互動、行政立法關係產生重大影響。

資深政治評論員、前親民黨文宣部副主任吳崑玉對端傳媒表示,若國民黨在此次罷免中遭遇重大挫敗、席次銳減,可能影響藍白兩黨的合作默契,並促使民眾黨採取更為強硬的路線。

吳崑玉分析,倘若罷免結果導致國民黨在立法院的席次降至44席以下,民進黨則在隨後的補選中大獲全勝,藍營將出現嚴重失血,而民眾黨屆時則可能透過領導人黃國昌的強大聲量,加倍向國民黨施加壓力。

而國民黨與民眾黨間的合作關係,在雙方可分配資源驟減的情況下,恐怕也將面臨考驗,他認為,兩黨在2026地方選舉的合作空間可能因此受限。

除了政黨互動的調整,吳崑玉也預期國民黨內部生態也會改變。他認為,若被歸為「戰鬥藍」的強硬派國民黨立委如徐巧芯等人被罷免,黨內恐難於短時間內找到類似的鮮明人物遞補,反而可能偏向提名相對溫和、務實的人選,以穩固選情。

吳崑玉表示,補選階段國民黨不至於出現嚴重缺乏人選的問題,黨內仍有地方系統、無黨籍等資源可結合,但走向可能趨於保守,以免再次觸怒選民。

針對大規模罷免行動是否能根本緩解國會僵局,東海大學政治學者邱師儀持保留態度。他對端傳媒分析,只要行政、立法分立的可能性存在,類似的權力對抗與杯葛就難以避免。

邱師儀也提出法國的兩輪決選制(run-off system)作為可能的制度性出路。在此制度下,總統與國會選舉若第一輪無人過半,則選前兩名進入第二輪對決。這種設計可促使政黨在選舉過程中尋求整合、協調,並藉由選民的「策略投票」,增加總統與國會多數來自同一陣營的機會,進而降低分立政府出現的可能性。

邱師儀表示,法國的兩輪制選舉通常在短時間內(一個多月)先後舉行總統與國會選舉,這種「順風車效應」有助於選民傾向讓新任總統擁有一個「可施政的國會」,從而提高朝野一致的機率。相較之下,台灣現行的單輪選制,總統雖由多數民意支持產生,國會卻可能因政黨席次分散而陷入僵局。

邱師儀認為,如果最後罷免結果有六席國民黨立委被免職,除了國民黨可能因此出現黨主席逼宮與黨內權力重組外,也可能促使藍白陣營加速整合。

此外,他進一步表示,倘若大罷免席次超過六席以上,也象徵台灣民意向中國大陸「說不」的力道增強。屆時藍白在兩岸政策上都將承受壓力,必須在政綱中強化抗中立場。但過於搖擺的調整,反而可能為民進黨在下屆選舉的連任鋪路。

不過,一旦最後大罷免未達低標六席,東吳大學政治學者陳方隅表示,一旦大罷免未能成功翻轉國會結構,現行立法院的諸多亂象將更加惡化,嚴重影響政府施政。

陳方隅指出,目前國會已多次出現違法開會與違反正當程序等情形,部分委員會形同虛設,且立法院將憲法法庭凍結,剝奪了違憲審查的可能,「如果大罷免沒有翻轉國會結構,這些問題只會愈演愈烈。」

尤其臨近年底明年度預算審查之際,陳方隅提醒,今年行政部門的預算遭到大幅刪減與凍結,已嚴重影響政府運作。若罷免行動未能改變國會生態,這樣的狀況恐怕將重演,導致行政體系癱瘓。

民進黨內部亦面臨考驗。陳方隅指出,執政黨目前連自身的府會關係都處理不善,黨團與其他兩黨之間互動更是緊張。若國會版圖未能翻轉,未來的政治僵局恐將更加嚴重。

對於藍白陣營可能採取的策略,陳方隅分析,若罷免未竟全功,民眾黨勢必延續現有的強硬路線。至於國民黨,他推測可能尋求以特定區域利益作為籌碼,換取民眾黨持續在國會施力。

評論區 0