我認得的愛玲,終生思考殖民,及它在香港,在妳我體內的,無間變身。 不是膚淺的本土主義,而是不卑不亢。

曾經作為黃小姐的下屬,而且是在我少不更事的時候,是我的大福氣,也改變了我的一生。三十年前打我傳呼機的那通電話,把我從一些無間式機構救援出來,而且教曉我什麼叫「管治」:只要能夠建立足夠的互信,不用「管」就自然能「治」。讓被「治」的絲毫不感到被「管」,才是最高明的管理。當時我住在離島,每小時只有一班去港島的渡輪。早上黃小姐常常會接到我的電話,我還沒開口,她就知道:我又錯過一班船了!她的反應是:養隻雞嘛!英國白人男 CEO 看到我們部門早上總是人丁單薄,迫黃小姐要我們打卡。於是愛玲放一個小朋友練習薄似的本子在我們房間,請我們自己填上工作時間,還特別叮囑:你們晚上總是通宵達旦又無薪的時數,記得填上去。又不晚上來巡巡看我們多燈火鼎盛,她說。

三十年下來,我練就成為坊間有名惡人,以說「不」為志業。沒有人知道,我的惡,是跟黃小姐學的。當然我學藝不精,徒招駡名。殖民地,英尊中卑,文藝機構尤是。一直以來藝術電影只配英文字幕,司空見慣。常常連討論都是英文,大家坐著若無其事。藝術中心的映後談呢?黃小姐一聲令下,當然要以廣東話為主。那老外觀眾怎麼辦?學廣東話吧。我們去外國生活,都是學當地語言的不是嗎。這是惡。朋友說曾經聽黃小姐的電影硏究課,開宗明義要求學生每部電影必須看完,否則會被肥佬(編註:不及格)。今天誰在香港教書,能夠這樣惡。電影評論在香港,從來無足輕重,黃小姐的影評集後,卻附中外語言對照片目及頁碼,按中文筆畫排。這更是惡。這些,我用了過去三十年慢慢學習慢慢消化。不是膚淺的本土主義,而是不卑不亢,對殖民的反思付諸實踐,對我們的文化生產足夠重視,不計較付出與收獲,以至心力交瘁。

黃小姐也成就了華語世界的第一個同性戀電影節。

黃小姐能惡卻無人不稱善,可見功力之強;很多人說的溫文儒雅,大概就是面對每個人知道怎樣擺放自身,怎樣付出怎樣期待怎樣要求,或不要求。一種失傳的藝術。

黃小姐作為在香港出生的非廣東人、書院女,在冷戰的氛圍之下長成——電影隨筆集《夢餘說夢》中曾提到她母親一過深圳就「心震」, 長期在外國生活後選擇回來香港工作,在不同的文化間游走,她的每一步,都表達著經過深思熟慮後的價值觀。 黃小姐能惡卻無人不稱善,可見功力之強;很多人說的溫文儒雅,大概就是面對每個人知道怎樣擺放自身,怎樣付出怎樣期待怎樣要求,或不要求。一種失傳的藝術。

有時候,也想,世界到底是不公平的。有些人有惡的資源,有些人沒有。黃小姐對不公平最敏感。在藝術中心的日子,她策劃了華語世界第一個女性電影節,由於我當時是她身邊幾近唯一的啦啦隊成員,她決定把我寫成「共同策劃」,這也是我第一次嘗試策展。後來風聲傳到台灣,有人寫信來港問我們片源,黃小姐把信轉到身在紐約的我。 台灣女性影展,結果辦了二十多年,至今不懈。黃小姐也成就了華語世界的第一個同性戀電影節。那時候,(男)同性戀(肛交)在香港還是刑事罪 。我在香港最早認得的女同跨性朋友,是黃小姐介紹的,三十年前的事,那時還不知道甚麽是甚麽。有時候,我想,黃小姐知道我,比我知道我,要早許多。

愛玲與我上過同一家中學。英式修女培訓,讓一輩子每一個轉角,都會碰上殖民,但因為在身體深處,多視而不見。我認得的愛玲,終生思考殖民,及它在香港,在妳我體內的,無間變身。她總不放棄我寫了十年,多次放棄的香港宗教與性別書;每次見面,總帶來對基督教文化規訓的新鮮洞見。以前膝下有黃金,只能跪教堂,後來才懂,啥都可以跪,她說。解殖的智慧,不被西方自主美夢所障,今天香港,尤其難得。

我們談文化,離不開政治。沒有人會猜到,我們談政治最投緣。坊間記得黃小姐因為不爽抽片而離開電影節,但我們應同時記得,她幾十年下來研究中國電影的政治視角。因為黃小姐的努力,過去中國包括香港左翼電影的知識及論述主要生產基地,不在藏有豐碩資料的北京,而在文化資源奇缺的香港。九十年代末費穆電影專書出版後我問,下一本呢?嘩光弄這本都落得半條人命了,她答。之後當然是一本接一本的,只有黃小姐會編能編的,研究專冊。電影資料館一度成了香港史上唯一有識見、有視野的官辦文化機關,中台皆羨。

妳引從前評論說孫瑜是「空想主義者」,指正正是冰心一片的單純讓他排除現實中種種雜音的干擾,創造出善良正義的人物。吳永剛「內向、敏感、直覺鋭利」,「對事物的本質比對現象更為關注」,作品顯示中國電影難得的內省深度。妳看費穆「洞悉人情世故,又超乎其上」,「充份反映了他那源於小康而又超越小康的倫理觀念」,在倫理與自我、傳統與現代之間,尋求處世之道。愛玲,妳內化的光影虛實,透過書寫,流露一個明明白白的妳。影評至此,於作者於讀者,成了認識生命的工具。

潮流說,認真你就輸。我們知道,現代文明走到這裡,確實是全輸了。妳稱潮流為「群眾大晒的年代」(編註:群眾最大的年代),妳懂笑,有時候是,冷笑。妳用最有創意最認真最多情的方式活著:「誰説我們不能同時愛上兩個人三隻貓四種藝術?」。連走,都把我們殺個措手不及。愛玲,還有很多未說的話;很多賣飛佛陸劇,未傳給妳。天堂讓妳繼續(只)做眼部運動嗎?還是,妳終於能夠再牽著二哥的手,無盡頭看老電影了?妳走後,我站在大學站前,看妳架著大墨鏡,開著棍波老爺車來接我。陽光燦爛,難以抑止。愛玲,「我們都在找人」。誰都沒有辦法,不一直找妳。 妳的勇猛妳的智慧妳的識見妳的用功妳的幽默妳的善忘妳的敏銳妳的擇善固執,妳為我們做的一切,都會留下來。香港,以及中國電影史,會記得妳。如果妳追求的電影,追求的是自由,天上來的,妳終於回到,也許比電影,也許比人世,更自由的地方。而我知道,我只能做得更好,才不枉三十多年來,妳為我們做的,這一切。

下筆漫數三十年公私皆洽,情深度廣,自深深處。敢問,怎麼可以說,不是深度?

這篇文章怎算「深度」。

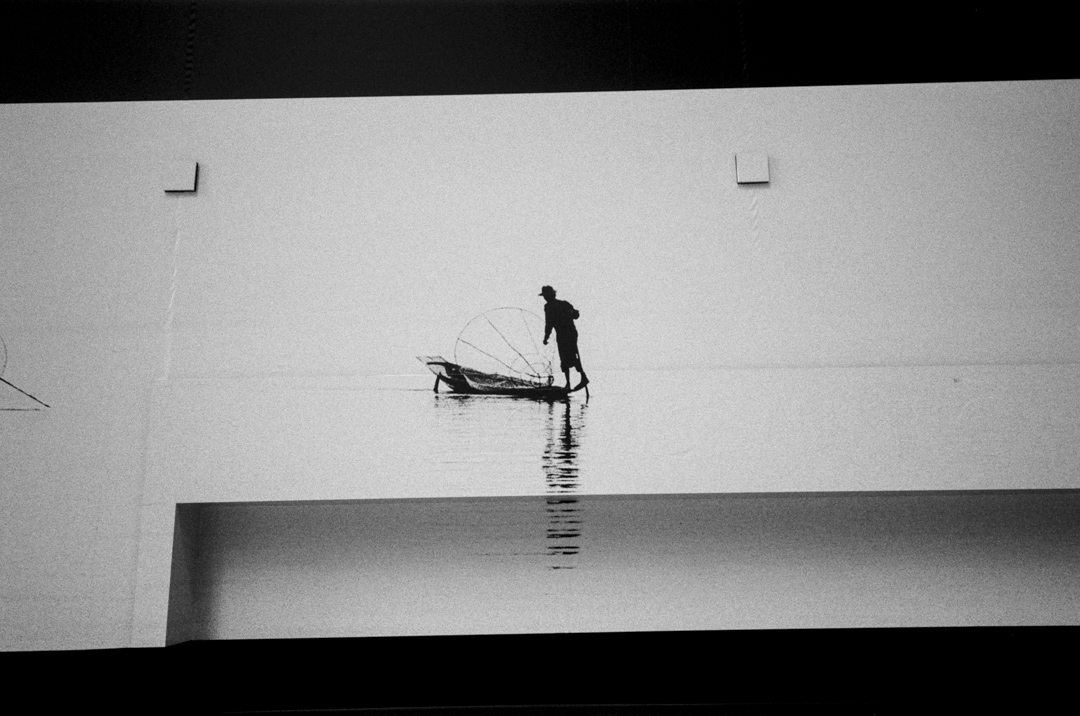

看到了處於某個幽微深度的香港(人)。殖民,哪裏是幾個理論一堆表象可以說得清楚的經驗。