【編者按】《人間》的誕生,見證了台灣走向民主化、解嚴前夕最動盪的時代。停刊後的27年,創辦人兼主編陳映真,最近也在神州離世。但他帶領着《人間》的編輯和攝影師,願意花時間蹲點、淬煉文字和攝影,讓人們開始注意原住民當時的弱勢、環保意識的崛起、人民自組團隊抗爭等,這些都是《人間》雜誌所遺留下來的寶物。

端傳媒特別藉南方家園推出新書《人間現場:八○年代紀實攝影》,邀請曾參與《人間》雜誌的攝影師蔡明德接受專訪,與我們分享雜誌社如何主動涉入社會運動、和人民站在同一陣線上,並以鏡頭和圖片,說出台灣歷史中的人間故事。

紀實攝影,並不只是去捕捉事件發生的瞬間,而是一個能夠陳述一個事件,——串起影中人、攝影師,以及議題本身。

攝影家阮義忠在《人與土地》的序言裏頭,表示「攝影的強度全在瞬間的精準,想要交代前因後果,表達內心的感動,還是有賴於表達文字。」時隔30多年,剛大學畢業便追隨着陳映真的腳步,進入《人間》雜誌的蔡明德,不只經歷了台灣最為動盪解嚴前夕,更揭發了當時台灣許多被忽略的事件,跟着初初喚起環保意識的社會運動奔走。在本年11月,蔡明德與南方家園出版社將照片集結成冊,寫成《人間現場》,讓過去觸動人心的紀實攝影,再一次的重現在世人面前。

《人間現場:八○年代紀實攝影》

出版時間:2016年11月

出版社:南方家園

作者:蔡明德

在進入《人間》前,他只是一個剛當完兵、大學剛畢業的新聞系學生。30多年過去,他待過幾個報社,逐漸變成大家口中的「蔡桑」,引領90年代後政治運動的新聞攝影。在整理照片和編書的過程裏頭,他回想起當時,鏡頭要如何面對民眾、人與人之間的相處,是一開始最困難的地方。「不只是去拍照,因為你做報導,相機要怎麼面對人家的事情。」這點出了紀實攝影,並不只是去捕捉事件發生的瞬間,而是一個能夠陳述一個事件——串起影中人、攝影師,以及議題本身。讓觀者在不同的時空下,能夠展現出不同深度和強度的解讀。

用幀幀圖片道出「人」的故事

陳映真在1985年創辦的《人間》雜誌,在當時罕見的圖片報導為主,並用一種關懷和批判的社會介入,作為雜誌的特色。當時陳映真做了藥廠的刊物一年多,想辦一本以圖片和文字來說故事的報導雜誌,像是美國的《國家地理雜誌》和日本《People》那樣。蔡明德回想,當時陳映真舉了美國紀實攝影師Eugene Smiths拍攝日本水俁病為例,說着「就像這樣,我們也可以開始用圖片說故事,我們來說好不好?」於是他們就開始從幾個題目着手,透過陳的人脈,邀請了許多人,像是阮義忠、張照堂、梁正居等,來幫他們看照片。

在照片裏頭,可以看見的是,這些社會底層的人是如何在那裏生活着,確立了《人間》雜誌早期的人文關懷風格。

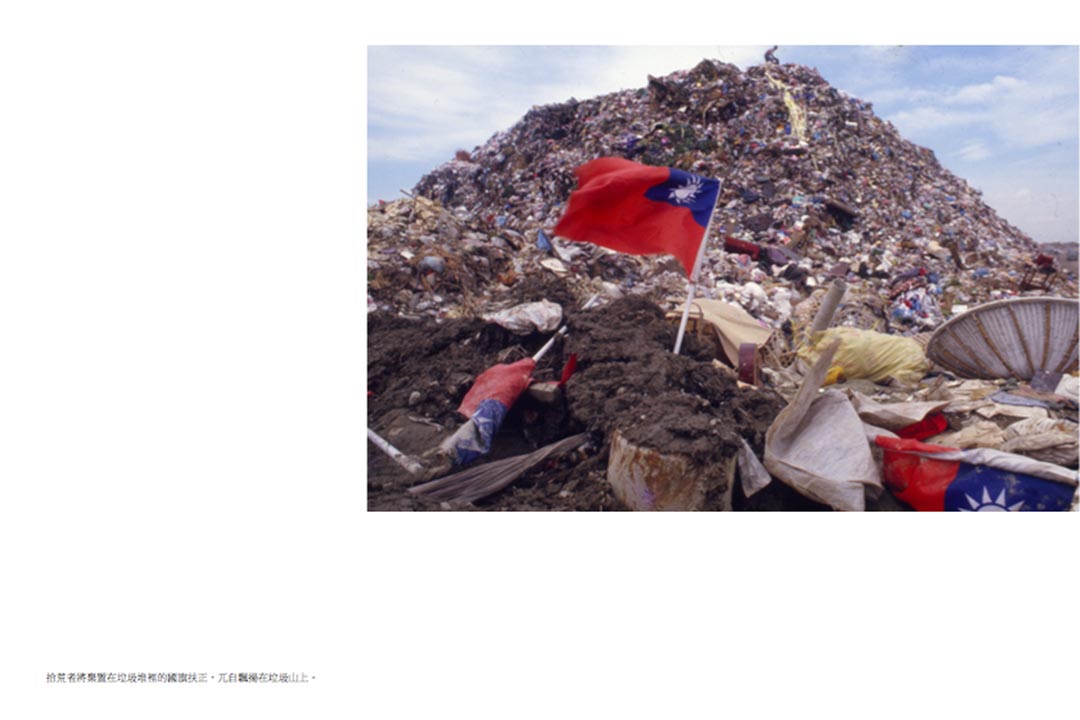

〈內湖垃圾山的拾荒者〉是蔡桑在《人間》的第一作品,他回想起當時的情景:「沒有去也不知道,去了那裏,也不知道怎麼拍。到那裏還有人拿着棍子打我。」面對這樣的問題,他一開始也不得其解,直到有人跟他說:「我已經很歹命了,你還要拍我一輩子撿垃圾呀!」不斷的重複拜訪,他才知道,垃圾山有自己的生態體系,有人在白天工作、有人在晚上,有人在附近租屋、有人在旁邊工寮搭起違章建築,每一個在這裏的人都有自己的故事。

不過為人直爽、能海量「搏感情」是蔡桑的強項,他認識了一些人,請他們找一些認識的朋友一起來,藉由播放幻燈片,讓他們知道「我們在拍些什麼。」不過當時,他們是以垃圾山中的「人」為主題,並不是討論「垃圾山」。因此,在照片裏頭,可以看見的是,這些社會底層的人是如何在那裏生活着,確立了《人間》雜誌早期的人文關懷風格。

照片背後的味道與血淚

1984年的土城海山煤礦爆炸,是蔡桑衝擊最大的事件。當時,人間雜誌尚未創辦,還在陳映真編製的醫藥雜誌下工作。聽聞爆炸後,他們一夥人趕到現場,人山人海,礦區的屋頂都站滿了人,「我也真的不知道該怎麼辦」他說「屍體上來的時候,臭味你都聞得到。」爆炸的主因,是因為採礦的台車,沒有連接好,一路衝撞到深處高壓電箱,就爆炸了。

他心有餘悸的說:「屍體全部浮腫,很震撼,腫到還沒有蓋白布,屍臭味,真的會怕。」至今,為了掩蓋屍體臭味的明星花露水,依然是他最印象深刻的味道。

因為這樣的聯繫,讓30年前的照片,礦工血淚的生命,有了不同視角的意義。

那一次的經驗,蔡桑發現無論是在垃圾山,還是海山的礦工,大多是都是來自於原住民,給了他拜訪礦工的村落的靈感。他回憶起,一個聚落長期的紀錄,一兩年都是故事。當時只是來來往往,做完紀錄就走,像是有一個家庭,一年前做的時候,還是活跳跳的,但是第二年就生病離開了。

若干年後,他收到一封電子郵件,信中寫着,有一個礦工的兒子在圖書館看到《人間》雜誌第3期,上頭的其中一張照片,是他的爸爸工作時的情景。很不幸地,他的父親已經過世了,而母親一直很希望能有一張父親工作時的照片,他便透過圖書館連絡蔡桑。也因為這樣的聯繫,讓30年前的照片,礦工血淚的生命,有了不同視角的意義。

《人間》是以鏡頭來介入環保社會議題

從紀錄社會底層,對原住民的人文關懷的觀點,再到台灣環境議題,都是他在《人間》雜誌重要的一個篇章。1986到1987年的時候,有三個重大的環保事件,都剛好是他紀實的,桃園大潭村鎘污染的事件,見證土地全然地死去;彰化的反杜邦設廠,是當時第一件,民眾反外商終止投資的案例;隨後新竹李長榮化工的抗爭,則是台灣史上因人民集體力量而成功的運動,也是大學教授參與抗爭運動的首例。這三個報導凸顯了,當時政府公權力的無能和環保意識的低落。他說:「如果完全沒有接觸,完全不知道。當時是一個已死、一個還沒來、一個抗爭,互相聲援兩個地方(鹿港和新竹)。」

尤其是反杜邦的運動,鎮民們把抗議的標語藏在衣服裏,史無前例、破天荒的到了「總統府」前抗議,他回想起:「當時他們不跟媒體通知,只通知我和一個綠色小組,怕風聲走漏。」也很明顯的透露出,《人間》雜誌,已經不再是處於被動的角色,對於社會議題,已經開始有間接、直接的涉入,尤其是和群眾站在一起戰鬥的。

1986年的鄒族青年湯英伸殺人事件的社會迴響,就是《人間》雜誌在背後運作的,提出「是不是可以和解,來省思這個殺人事件背後使反罪的原因,原住民的情勢,說了什麼問題」蔡桑說。當時陳映真的想法也是「讓讀者來公評」,顯示他們已經從社會批判到社會介入。

《人間》雜誌,已經不再是處於被動的角色,對於社會議題,已經開始有間接、直接的涉入,尤其是和群眾站在一起戰鬥的。

在他的印象中,事件爆發時,作家黃春明趕到雜誌社表示,這個事件不是那麼簡單,應該去看、去追,於是他們就趕到阿里山上,「爸爸好像不在家,媽媽車禍拿着拐杖,看到我們眼淚都流下來。我們還跟他採訪,很尷尬。」蔡桑回想。之後,歌手邱晨把湯英伸生前的歌曲出版、一兩百個學者希望可以槍下留人,「這都是《人間》的介入」他說。

「我也認同,這樣的事情。我是可以接受,不然我就走了,會做得很痛苦。」蔡桑說。《人間》雜誌在1989的9月畫上了句點,蔡桑便持續地加入新聞攝影的行列,只是無法再像人間一樣,完全的投入,「早上殯儀館、中午婚宴、晚上黑社會,也是一種體驗」他說「很像麥當勞速食,搶時間性的。」

離開《人間》後,蔡桑曾經做過一個脫衣秀的專題,但脫衣舞孃這樣跟他說「我還要生孩子做媽媽。」他才重新意識到「為什麼要介入?為了報導,不敢再強求,因為我們只是為了我們自己,沒有想到他。」

黑白照拍不出的人間真實苦況

雜誌以社會關懷為出發點,常選擇社會底層的小人物,是在彰顯他們的勞動嗎?蔡桑說:「其實是現況,他是苦嗎?他們的生活就這樣。」

當時《人間》的照片都以黑白為主,曾經招致過新聞局的關切,問道「台灣這麼苦嗎?為何我們都用黑白?為何大陸都用彩色?」蔡桑說:「其實當時我們也沒有要拍黑白,要拍幻燈片就拍幻燈片,像《光華》雜誌都是彩色。」其實當時垃圾山的照片,裏頭有一張插着中華民國的國旗,但介於那時依然還是解嚴時期,並沒有採用。他說:「張照堂開玩笑說,可以當封面,但看得也很突兀。」

雜誌以社會關懷為出發點,常選擇社會底層的小人物,是在彰顯他們的勞動嗎?蔡桑說:「其實是現況,他是苦嗎?他們的生活就這樣。」他舉了1986年「買主生」的故事為例,當時有人因老先生患有精神疾病,而把他關在一個水泥房裏,不讓他出來。蔡桑說買主生的家裏不是窮到那樣,而是因為無奈,「當我去拍的時候,他也沒有反對,是他兒子帶我去,我心想怎麼會這麼順利。他的孫子還會送飯來看他。採訪完,還送給我們楊桃。」報導出來後,「買主生」就被社會局帶下山安置。

在直播掛帥的互聯網時代,任何一個人可以將任何事件,毫無剪接地上傳到社交平台。但蔡桑深信有自己的觀點,對於事件的看法,在照片裏頭包含自己的主觀意思,這才是紀實攝影的真諦。那也就是為何那些照片,過了那麼多年依然有其深度和強度,成為台灣社會某個年代某些歷史事件的集體圖像記憶,彷彿在昨日,卻又歷歷在目。

他的照片,帶着讀者走進了現場。

編注:題為編輯所擬,作者原題目為〈蔡明德:重返《人間現場》 〉

評論區 0