楊絳先生的去世,引發了懷念,也引發了爭議。然而對於楊先生來說,所有這一切,其實並不重要,她想要的,只是安靜的「回家」,與丈夫錢鍾書和女兒錢媛「團聚」。

105歲的高壽,本身就是一個傳奇,何況,她還翻譯了《唐吉軻德》,堪稱譯作的經典;何況,她還寫下了《幹校六記》和《洗澡》,以哀而不傷的筆觸記錄一個時代的波瀾;何況,在其生命的最後,還寫下了《走在人生邊上》,翻譯了《斐多篇》,把對人生的思考提升到死亡的高度;更何況,她還是錢鍾書的妻子,那是現代史上的另一個傳奇。評價楊先生的成就,難免掛一漏萬,也非我能力所及,在此,我只能根據自己和楊先生的一些接觸,談談我眼中的楊先生。

——作者

(陳遠,歷史學者,著有《燕京大學1919-1952》以及陳遠口述史作品系列。)

其實,對於自己,楊先生有過定位:「每項工作都是暫時的,只有一件事終身不改,我一生是錢鍾書生命中的楊絳。」

仔細揣摩,「錢鍾書生命中的楊絳」,比「錢鍾書的妻子」更為精當,後者是從屬關係,前者卻是「你中有我,我中有你」。即使是面對錢鍾書,楊絳先生也並沒有放棄自己的獨立性。

最初知道楊絳的名字是源於《圍城》,但對錢楊二位的印象,卻來自於山西的高增德先生。那是八十年代高先生主持晉陽學刊時,到北京拜訪錢鍾書,但結果未能「得其門而入」。「敲門之後,門從裏面打開了一道縫,錢先生探出頭來問我找誰,我說找錢先生,但是,錢先生很快拒絕了,並且把門關上了。什麼叫門縫里看人,以前我不知道,但是拜訪了錢先生之後,我知道了,原來真有門縫里看人這回事。」高先生的講述,帶着一些詼諧和自嘲。

沒想到,同樣的事,在我身上也發生了一回。但也因此,和楊先生有了之後「從未謀過面」的交往。

「我們那個時代」真是理解楊先生的一把鑰匙,那個是怎麼樣的時代呢?是個人可以按照自己的意願生活並得到尊重的時代。

和楊先生的聯繫,要從我做訪談記者時談起。2004年,我在新京報文化部,策劃了一個採訪民國時期文化名人後人談他們眼中的父母的欄目,做了幾期之後,我想到了楊絳先生,在此之前,我對魯迅筆下的那個「惡女人」、楊先生的姑母楊蔭榆一直很有興趣,而楊先生的父親楊蔭杭,也是那個時代的名流。

按照打聽到的楊先生的地址,給楊先生寫了一封信,說明了自己想採訪楊先生的想法,就寄了出去。之所以沒有選擇打電話,一是知道楊先生的聽力不好,寫信,或許能更清楚的表達自己的想法,二是如果打電話,楊先生回絕了,也就再也沒有回旋的餘地。

幾天之後,接到楊先生家裏保姆打的電話,說:我的信,楊先生已經收到,但是她認為,過去的事,就讓它過去吧。楊先生現在只想過一種安靜的生活。大概是我的信還有幾分觸動楊先生,她還讓保姆告訴我,關於楊蔭榆,楊先生曾經寫過一篇文章,我感興趣的話,可以找來看看。

我表示「尊重楊先生的生活方式」,但和楊先生的聯繫卻保持了下來。只是,我從來沒有主動打擾過先生。

如果記得沒錯,應該是在2005年,有一天突然接到吳宓女兒吳學昭老師打的電話,說是錢先生的一件手跡正在拍賣,是贋品,楊先生讓她聯繫我,可否幫忙報道。

這並不是我熟悉的領域,我告訴吳老師,我願意幫忙,但是必須把楊先生作為第一採信人,最後還要看編輯是否通過。吳老師說沒有問題,你現在就可以給楊先生電話。和楊先生通完電話,就和映光(我當時的編輯)說了此事。映光是個極有專業精神的新聞編輯,他認為這是個「大新聞」,如果能當面採訪到楊先生,和電話採訪的效果大為不同,因此極力「攛掇」我去和楊先生面談採訪,並且安排我們另外一個同事去拍賣現場調查。

在映光的「攛掇」之下,雖然明知被拒絕,但還是硬着頭皮到了楊先生在三里河的寓所,去之前,我特意給楊先生買了一束鮮花表達敬意。

他們生活,他們治學,他們表達自己對時代的看法,如是而已。我們這個浮躁的時代,既不能理解他們的學問,也無法理解他們的與世界相處的方式。

開門的是保姆,我說明來意,保姆徵詢楊先生的意見之後回絕了我,這也是我意料之中,我留下那束鮮花,表明「這與採訪無關,只是一個後輩的敬意」,然後離開。

回到報社,正在寫稿之際,吳學昭老師的電話就跟了過來,非常生氣的問我有何意圖。當時吳老師還說了一句:你不願報道就算了,我們沒有勉強的意思。在後來的接觸中,我瞭解到,吳老師的性格就是如此:倔強,直接。

但在當時,我覺得委屈極了。一個小記者,我能有什麼意圖呢?甚至對當時只對歷史感興趣的我來說,這件事是否值得當做一個大新聞來做都持懷疑態度。我馬上去和映光說這個題不做了。映光的反應,比我職業的多,他勸誡我不能因為這樣一點委屈就放棄選題。實際情況確實也不容我放棄——選題已經作為編輯部的「重大選題」來操作了。

第二天報道見報,錢先生的那件贋品流拍。我以為,我和楊先生的緣分,也就到此為止了。不成想吳學昭老師又打來電話,為她昨天在電話中的語氣道歉,並說楊先生很感謝我,如果我願意的話,楊先生願意請我到家裏坐坐。

我告訴吳學昭老師,昨天貿然登門,確實有唐突之處,不過,之前上門拜訪是職責所在,現在報道本是分內之事,對於楊先生的邀請,我更願意尊重她的習慣,我對先生的尊重,也不會因為是否見面而改變。

大概是這樣的態度,讓楊先生對我有幾分「刮目相看」。後來我編的那本《逝去的大學》出版之後,給楊先生寄了一本。沒有期望楊先生有什麼回復,但幾天之後竟然接到楊先生的電話,在電話中,楊先生稱我為「陳遠同志」,並說因為是把書讀完後,才給我打電話,所以間隔了幾天。楊先生說:書認真讀了,很好,現在的年輕人,很難理解我們那個時代。

「我們那個時代」真是理解楊先生的一把鑰匙,那個是怎麼樣的時代呢?是個人可以按照自己的意願生活並得到尊重的時代。

也正是在那段時間,在和鍾叔河先生通電話時,聽鍾先生說楊先生在給他寫信時提到我以及《逝去的大學》,鍾先生說:「楊先生挺欣賞你的。」可惜的是,當時竟然沒有想鍾先生討要一份楊先生書信的復印件。

通達是遵從自己的內心,而不是為了外界而委屈自己。

那之後的很久一段時間,一直沒有和楊先生再有聯繫。大概是2006年,我編《斯人不在》的時候,想到楊先生那篇懷念楊蔭榆的文章,就拜託吳學昭老師向楊先生轉達我的意見。吳老師問我:準備在哪個出版社出版?作者都有哪些?因為剛有一個想法,一切還都不確定,我也只能如實的告訴吳老師。吳老師答應幫忙轉達,但是同時也告訴我不確保楊先生會答應。

第二天,吳老師在電話中高興的告訴我:我和楊先生說你編書要收錄她的文章,她很爽快就答應了,而且什麼都沒問。她對你還是很欣賞的。

其實,我理解吳學昭老師之前問我的意思,那是替楊先生問的,因為她更瞭解楊先生的性格;我也理解楊先生不問的意思,對後輩的欣賞,是一方面,更重要的是,在老人家心裏,覺得欠我一份情,不補過來,她會覺得是對別人的虧欠。在我接觸的老輩人當中,大多數都是如此。

後來還有一次,是關於謝泳先生寫了一篇關於錢鍾書的文章。限於篇幅,謝文不在此贅述,大致是關於錢先生在非常時期對於時事的針砭。楊先生看到後,讓我轉達謝先生,她認為文中事實是有出入的,並且表示,她願意提供一些材料給我,希望我就謝先生的文章寫一篇澄清文章。

我表示願意向謝先生轉達楊先生的意見,但我對錢先生素無研究,又非門生故舊,由我來寫,沒有權威性。楊先生沒有勉強,還幽默的說:「我知道你們關係好。」

楊先生還說:我知道謝先生是對錢先生的愛護,但是沒有的事情,不該說有,我們也不承認。

後來把楊先生的話轉達給謝泳先生,謝泳說:如果楊先生願意,我可以把我所本的材料送給她。

我又把謝先生的話轉達給楊先生,楊先生說,那材料她有,但是是那個時代別人誣陷錢先生的「黑材料」。

但是國人的心理,到底是有「逼人做聖」的念頭作祟,總是期望公眾人物活在自己的期待中,總是想窺視公眾人物的一切行為。

楊先生如此較真,是源於她對錢先生愛的深沈。她是「錢鍾書的楊絳」,在她的晚年,在經歷喪女喪夫之後,她其實並不是代表自己一個人活在世上,「錢鍾書」是她生命的另一部分,她執拗的「保護」着錢先生,也由此招致一些非議。

比如一直不肯出版錢鍾書先生的書信,甚至多年來,與大多數的錢鍾書研究者存在一種緊張的關係,最著名的,莫過於在她102歲那年,打了一場維權官司,叫停了一次對錢先生書信的拍賣。

這些,都成為楊先生不夠通達的鐵證。坦率說,有時,我心裏也這樣想過。

可是這有什麼值得被指責呢?

通達是遵從自己的內心,而不是為了外界而委屈自己。

錢楊兩位先生,都是幾百年不遇的聰明人物,聰明到不肯活在別人的期待里,而是只肯按照自己理想的方式、過不被打擾的生活。我覺得,如果有可能,兩個人甚至都不願意過享有盛名的生活。

但是國人的心理,到底是有「逼人做聖」的念頭作祟,總是期望公眾人物活在自己的期待中,總是想窺視公眾人物的一切行為。在歷史領域,從來就有「五十年來不治史」這樣不成文的規矩,無他,與現實的聯繫太近,容易失去客觀,另外一點,我自己的體會,也是考慮還有諸多與當事人有關聯的人在世,研究者同樣該體諒他們的感受。這是前人的智慧,也是前人對人性的體諒。錢鍾書去世之後,楊先生之所以不辭勞苦整理其手稿,就是不想「她的錢鍾書」被歪曲,因為,那是她生命的一部分。

更何況,錢楊二人得享大名,一不是靠迎合公眾,二沒有主動借助社會公器。二位先生的大名,本來就有幾分社會強加於身的味道。世人汲汲渴望的名聲,對錢楊二位,不過是避之不及的枷鎖。

透徹如錢楊二位,怎麼會帶上世俗強加的枷鎖呢?在我理解,無法逃避強加於身的名聲,已是拖累,再去活在公眾的期待中,那該多不快活?!他們生活,他們治學,他們表達自己對時代的看法,如是而已。我們這個浮躁的時代,既不能理解他們的學問,也無法理解他們的與世界相處的方式。

道理如此簡單,但矛盾依然存在。關於楊先生身後的爭議,大概問題就在此了。

關於楊先生的學識和成就,我不敢也沒有能力評價,但是,從人的角度來說,像楊先生這樣的女性,之前沒有,之後,也不會有了。

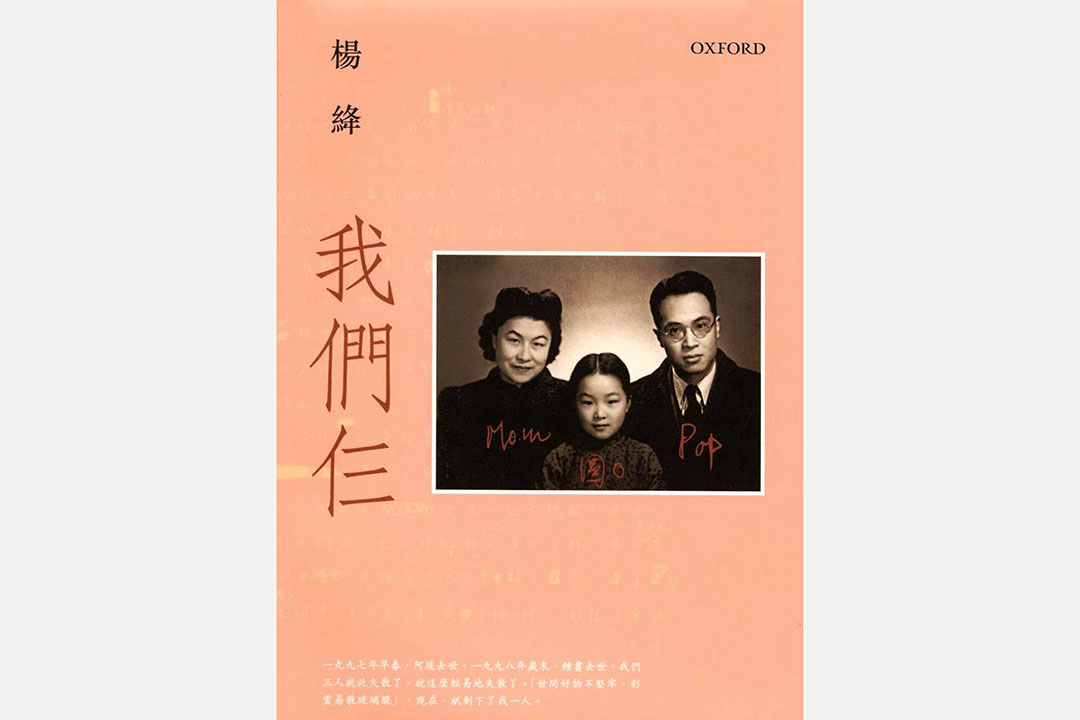

今天,是楊先生遺體火化的日子,我心裏沒有悲傷,也不願繆托知己,只是記下一些與楊先生交往的片爪和點滴認識。不識其大,僅識其小,惟願「我們仨」在天堂安樂。

評論區 0