【編者按】2013年,胡發雲的長篇小說《迷冬》出版。1966年,文革第一個冬天,書中的湖城(實為武漢),一群背景不同、個性各異的中學生,自發組成了「獨立寒秋毛澤東思想文藝宣傳隊」。故事從這個文藝宣傳隊的起起落落開始,發展出這群中學生的命運。清華大學社會學系教授郭於華在書評中寫道:「他們像是被時代大潮拋出在外,旋即又被捲入其中的一顆顆沙石,以『文藝』的方式歷經那場毀壞文化的大革命帶來的諸般磨礪。」在八十年代的傷痕文學熱潮之後,這本小說講述的「青春的狂歡與煉獄」讓未曾了解文革的年輕一代,看到荒誕狂熱中的迷茫迷失。

維也納大學教授、台灣大學建築與城鄉所客座教授朱嘉明,與作者胡發雲是同代人,他們的青春正是從那個「迷冬」開始的。在這本小說的2016年的新版序言中,也是文革五十週年之際,朱嘉明再次回憶那個荒誕狂熱的時代。序言由南方家園出版社授權刊載。

(我與胡發雲是同代人。文革時,他在武漢,高中生;我在北京,初中生。三年前,我們在維也納做過長時間的廣泛交談,其中的一個主題就是「文革」。那時我發現,發雲以其文學家的藝術思維和氣質,對於在文革中的整體認識和分析,特別是在諸多的歷史細節上,竟與偏重邏輯、學術和歷史思維的我,是那樣的接近,甚至重合。

之後,發雲贈我《迷冬》(人民文學出版社,2013年1月),我連夜讀完,喚醒了那個年代的許多記憶,頗受觸動。最近,發雲的《迷冬》將由台灣的南方家園出版社出版台灣版本,邀請我這個非文學中人寫一個序言時,我接受下來。

因為,在一個輕浮的時代,像胡發雲這樣,以小說的形式還原「文革」的,特別稀少和珍貴。還因為,今年畢竟是文革發動五十週年。不要說我們的父輩,即使我們這代人,也在老去和凋零。深化對文革的認識,實在是一份難以推辭的歷史責任。)

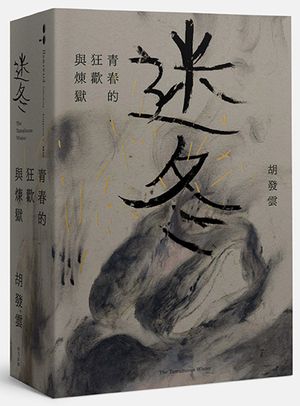

《迷冬─青春的狂歡與煉獄》

出版時間:2016年5月

出版社:南方家園出版社

作者:胡發雲

1966年2月22日,北京氣溫零下27.4度,是自1949年至今北京的最低溫度。至於文化大革命的第一個冬天北京的氣溫,雖然沒有直接的氣象資料,在我的記憶中是相當寒冷的。

此時此刻,以「紅二代」為核心的紅衛兵運動伴隨著毛澤東在11月裏的最後幾次接見,迅速地由盛轉衰。但是,文化大革命卻是方興未艾。1967年1月,以「全面奪權」為標誌的「一月風暴」席捲中國;2月5日,上海召開「上海人民公社」成立大會。雖然這個「新」政權形式僅僅存在18天,它卻根本改變了中國共產黨執政之後的政治格局。胡發雲的《迷冬》,所寫的就是這個冬天,只不過,它不是北京的冬天,也不是上海的冬天,是一個叫作「湖城」的冬天,一個省會城市的冬天。

文化大革命爆發於1966年6月,此時的共產黨執政十七年,距前清傾覆和五四運動半個世紀左右。在此期間,雖然全國性的政治運動——鎮反、肅反、反右、反右傾、四清,持續不斷,與此同時,最高統治階層內部的嚴酷鬥爭,也一天沒有停止。

但是,這樣的政治運動和黨內鬥爭,對精英階層衝擊甚巨,卻沒有能夠從根本上改變中國的傳統社會結構,特別是大眾的生活方式,所謂「舊中國」特徵依然頑強地存在,俯拾皆是。

原因十分簡單:政權更迭,百姓未變。1966年的中國人口是7.5億,城市化率約18%。中國人口的大部分,出生和生活於1949年之前。人們的衣食住行,言談舉止和思維模式,還在歷史的慣性之中,而且是越接近社會底層,越是如此。

政府可以重編教科書,卻不可能把教師通通換掉。「共產黨來了,幾批人一殺,幾批人一關,運動一個接一個,都是又好聽又好懂的一些話,便將他們弄糊塗了。但是骨子裏,還是舊社會那一套多,對於權威,敬畏甚於誠服。民間依然存在著傳統的情感體系和利益選擇方式。民間倫理常常重於正統意識形態。」

「這是有眼睛的人都看得見的。這樣一種張力,一直或隱或顯地存在著。這些,都是統治者不願意看到的,他們更願意看到每年的國慶日、五一勞動節,人民在自己的安排下,花花綠綠浩浩蕩蕩走過那個鮮花掩映的檢閱台,喊著響亮的口號唱著豪邁的歌,一派歌舞昇平歡樂盛世景象」。

但是,文化大革命開始之後的不足半年時間,在第一個冬天到來時,中國社會的斷裂性地「解構」,原本社會基礎和紐帶的毀滅性摧毀。這種現象,實為中國歷史所少有。至少,自清軍入關,歷經三百餘年,發生太平天國、庚子之亂、辛亥革命和對日戰爭、國共內戰,都未曾發生。

中國社會的斷裂性地「解構」,原本社會基礎和紐帶的毀滅性摧毀。

此次中國社會被徹底「解構」,是以將人與家庭分類和分裂為突破口的。而分類和分裂,則是基於「血統論」的鼓吹、強加和蔓延,進而成為強制性政治觀念。共產主義基於階級鬥爭理論要實現「自由人共同體」。

共產黨執政以來,鎮壓和剝奪地主和資本家,老百姓接受了。經過五十年代的土改和資本主義工商業改造,所謂「剝削階級」在中國已經不復存在。可是,偏偏在這時候,中國又進入講階級出身的時代。

文化大革命初始,人和家庭,包括青少年和兒童,被劃分為不同「類別」:即「紅五類」、「黑五類」,還有處於中間的「灰五類」。「黑五類」就如同「當年猶太人的六角胸符」。這樣的「血緣色譜」,賦予「紅五類」對「黑五類」擁有天然的羞辱、甚至生殺權力。

這樣的「血緣色譜」,賦予「紅五類」對「黑五類」擁有天然的羞辱、甚至生殺權力。

於是,「那些曾經朝夕相處的同窗們,昨天還在一個籃框下『打半場』或在一個床頭前洗屁股,今天,一些人成為紅色,一些人成為黑色。紅色的,理直氣壯豪情滿懷地批判、羞辱或毆打黑色。黑色的,痛哭流涕或強裝卑下地自我批判接受羞辱和毆打。而那些灰色者,必須真誠地贊同紅色們的革命行為,並與黑色者劃清界限」。

即使在五十年前,人類已經進入太空、電腦硬體和軟體重大突破,互聯網最初理論已經出現,甲殼蟲樂隊(The Beatles)代表的搖滾樂音樂和思想,後現代主義美術風靡世界,各種新的哲學概念改變著人們思維方式。

所以,從「血統論」或者「出身論」出生的那個時刻,就是一種反現代文明的愚昧、陳腐和荒謬的非理性思潮,也有悖執著當所公開宣稱的正統馬克思主義。但是,文化大革命的發動者,卻可以將「血統論」和諸如防止資本主義復辟,保衛紅色江山,世界革命,革命接班人的「理念」結合起來,構造成不容質疑的「真理」,人為造成社會成員與生俱有的「不平等」,一部分人可以天然地壓迫另一部分人。

因為「自來紅萬歲」和「紅色恐怖萬歲」是不可分割的。於是,以「理性」外衣的非理性思潮,與非理性的年輕人結合,造就了超越法律和實施暴力的空前能量,山呼海嘯般地撕裂原本堅固的傳統社會結構,以求「不破不立,破字當頭,立在其中」。

遇羅克撰寫的〈出身論〉,展現了「血統論」荒謬本質,解釋了文化大革命的「初始邏輯」,即發動文化大革命和「血統論」之間的邏輯關係,而慘遭槍決。如今回過頭看,沒有「血統論」,文化大革命實在難以發端,「血統論」確是文革的「第一推動力」。後來的歷史不斷告訴人們,「血統論」從來沒有真正消亡,直到二十一世紀的今天,還以這樣和那樣的方式影響著中國的演變。

如今回過頭看,沒有「血統論」,文化大革命實在難以發端,「血統論」確是文革的「第一推動力」。

在中國社會被徹底「解構」中,即1966年夏天紅衛兵主導的全國性「抄家」是一個關鍵環節。「抄家」的本質是以「革命的名義」對私人財產的洗劫。沒有明文合法化,卻可以不需要任何法律程序。

小說主人公多多的家也遭遇了「抄家」的厄運,這一天,對多多家來說,是自1949年以來最恐怖和最恥辱的一天,而對多多的打擊,幾乎是毀滅性的。在那個夏天,抄家幾乎成為全社會的另類日常生活。

抄家的物件構成一大景觀:金銀首飾、中正佩劍、股票舊幣、美軍罐頭、威尼斯玻璃器皿、法國紅酒、照片圖片,還有許許多多叫不上名字也看不出用途的器物。甚至街道的下水道,經常被尚未燒盡的書刊字畫契紙信件,還有珠寶項鍊銀元金磚堵塞。

抄家一般發生在老城區,如果用執政黨的「階級路線」衡量,老城區的居民,除了那些大大小小的洋奴買辦、幫會大佬資本家、舊時代的黨政軍從業人員,便是教師、律師、醫生、會計、領班、店員,記者、掮客、畫家、樂手、伶人、攝影師……再往下是小商、小販、小房主、各色各樣的手藝人、扛活的、拉車的、串街走巷收破爛的。

雖然經過了17年,這裏居民整體世界觀沒改造好。對這樣的人群,有一個語意不明但一聽就懂的說法,叫「舊社會過來的人」。如果說抄家的功能是剝奪家庭積累的私人財產,那是不夠的,更嚴重的是摧毀人格。

還有,伴隨抄家,就是所謂的「紅五類」搶佔「黑五類」的民房,實現從剝奪非不動產演變到不動產。中國到底有多少家庭被抄,又有多少家庭自我「抄家」,已經無從知道了。可以肯定,數量巨大,無從統計。

遍佈中國的各類「批鬥」、「遊街」,加速了中國社會的「解構」。小說對「批鬥」文博中學校文工團的靈魂林老師有不少文字:1966年8月的一天,在校紅衛兵抄完林老師家之後,林老師出現在批鬥會場。林老師被紅衛兵判定為反動文人和特務。文工團的同學們對林老師從敬重、喜愛甚至崇拜,一瞬間變為蔑視和仇恨。紛紛揭發批判林老師各種反動言行。

林老師被皮帶抽打,被搧耳光,被吐唾沫,被蹬到地上,那一腳很厲害。林老師抱著胸在地上扭動。與此同時,「打倒林某某」和「敵人不投降就叫他滅亡」之類的口號不斷,群情激奮,一呼百應。於是,那個「平日那特有的睿智、自信,還透著威嚴的眼神的林老師消失了,只有猥瑣、怯弱,甚至是搖尾乞憐。多多見到這副模樣的林老師,除了憐憫,更多是厭惡。」

當教師的地位和尊嚴徹底淪陷,文明體系必然瓦解。多多的舅舅經歷了「遊街」:那一頭漂亮長髮剪得坑坑凹凹,一隻眼睛被打成只剩一條縫,臉上被戲劇油彩抹得桃紅柳綠,上身還穿著一件女戲裝,胸前掛了一塊牌牌,上面寫著「反動墮落文痞流氓」,名字打了紅叉,讓多多一下就想起了槍斃人的遊街。

在那個歲月,「批鬥」和「遊街」是一種常態,在剝奪被害者的基本權利的時候,讓更多人成為加害者和旁觀者,沒有憐憫心、同情心和罪惡感。社會斷裂,因為公正和平等沒有了。

實現社會「解構」,還需要摧毀歷史記憶,至少讓記憶碎片化。

實現社會「解構」,還需要摧毀歷史記憶,至少讓記憶碎片化。歷史記憶是文明傳承的載體。1949年至1966年,中國的政治運動從未間斷,其根本目標就是摧毀人們對於過去因為教育和生活經驗所累積的一切歷史記憶,而最為徹底的是與歷史記憶不可分割的人群的消失。

在小說中,巴洛克式的紅磚小樓、文博中學的階梯音樂教室,曾經是校友們做彌撒的場所,立式鋼琴都見證了過去的歲月。最有歷史象徵意義的莫過於「聞名遐邇的文博中學校文工團」。在林老師經歷殘酷的精神和身體的折磨之後選擇自殺,這個團體其實已經瓦解。

接著就是這樣的場景:紅衛兵指揮部的負責人宣佈,舊文博文工團解散,取而代之的是一支完全由紅五類組成的、純潔的、革命的,毛澤東思想文藝宣傳隊。「所有的人都為這擲地有聲的宣言熱烈鼓掌,包括大多數已經被無產階級排除在外的團員們」。

自然,中國社會徹底被「解構」的過程,必須是擠壓人們可能的精神空間和精神生活的過程。在上個世紀五十年代和六十年代早期,即文革之前的中國,思想資源比物質資源還要匱乏,鋪天蓋地的都是紅色文化,即便在不多的幾個寬鬆時期,無非是幾本書、幾部電影、幾台話劇。

外國小說也主要是俄國的,話劇還是《雷雨》和《日出》;歌曲不過是〈鴿子〉、〈星星索〉、〈舒伯特小夜曲〉、〈莫斯科郊外的晚上〉等等。但是,中國尚能殘存某些與世界和歷史文明的聯繫。

在六十年代初期的幾年,突然出現過這樣短暫的日子:很多新老外國片子,蘇聯電影週,法國電影週,阿根廷電影週,墨西哥電影週,甚至美國電影週,還有香港電影,出現在大城市。即使一些電影名字都是灰暗的:《陰暗的早晨》、《她在黑暗中》、《白夜》、《中鋒在黎明前死去》。

好看的書刊湧現出來,在一些舊書店的書架上擠得滿滿當當,五十年代初的,1949年以前的,俄蘇的、歐美的、線裝的、豎排的,還有右派的和早已從新中國文壇上消失了的一大批舊時代作家的。價格也便宜,幾毛錢就可以買一本大部頭。

然而,共產黨執政以來的這種寬鬆時光,沒有等到文化大革命,已經消失殆盡。沒有多少同代人,像小說的多多,經歷和參與了這段日子,且影響了未來的生命。在小說中多多的舅舅,有一個小小的空間:某條小巷一間不到二十平方的陋屋,聚集過「鼴鼠一樣的地下畫家」、「做著明星夢的男女文藝青年」、「舊日舞廳的爵士樂手」、「退學賦閒的北大才子」、「靠海外接濟的印尼華僑」、「沒了公職的摘帽右派」、「風韻不減的國軍軍官遺孀」、「話劇院大導演」。

在那裏,這一夥人開過舞會,朗誦詩歌,手搖留聲機裡放過唱片,爭論現代音樂,排演西方戲劇片段,還不知天高地厚弄了一幫人排演起契訶夫的《櫻桃園》。「對於多多來說,那是一個極有誘惑力又極富罪惡感的地方。是一個隱藏於這個社會深處的迷人又危險的洞窟。他們在一起說的話,唱的歌,看的畫,穿的衣物,吃的東西或吃東西的方法,甚至臉上的表情都和外面不一樣」。

然而,這樣的空間,充其量不過是一個「小布爾喬亞」的空間,在文革的第一個冬天來臨之前已經死去,沒有留下痕跡。

社會「解構」勢必是家庭的解構,讓人性沒有得以棲息的最後場所。書中有太多的家庭從此殘破。夏小布家,父親自殺;秦珊珊家,母親改嫁;多多姨家,名存實亡。舒葉、舒慧的父親被打死,母親隨之而去。宮小華父親成為右派,母親離婚改嫁,只為了保全政治生命和孩子前途。

到了文革最狂熱的時候,因為走火入魔的政治,父母子女之間,夫妻之間,戀人之間,多年好友之間,同事街坊之間,都到了水火不容和翻臉地步。最殘忍的,莫過於家中的子女死於非命,父母的悲痛和之後的漫長煎熬。

在文化大革命的第一個冬天到來之時,中國社會的「解構」已經基本完成,不僅數百年、甚至更長時間的穩定機制被破壞,仁義禮智信蕩然無存,而且在1949年之後所建立的紅色等級制度也受到毀滅性摧毀。從此,中國再也回不到從前。

1967年春節,就是在這樣的歷史氛圍中來臨的。但是,不論革命的、不革命的、反革命的,似乎都失去了過年的興致。在這著魔的年代和荒誕表相的背後,其實是人們自身的蛻變。人們以不可想像的「時速」,失去自我,不願有自我和不能有自我。

失去自我,來自恐懼。「血腥暴戾的八月,讓他在酷夏中感到寒冷與恐懼」。其實,最大的恐懼是無時不在和無處不在的無形恐懼,心中自發的恐懼,不僅要不說,還要不想。

所以,多多最懼怕的是對偉大領袖的「腹誹」。即使「腹誹」沒有說出來,「在當時那種情勢下,這是一個掉腦袋的問題」。「就是在那一段時間,他突然想起一部蘇聯小說中看到一句俄羅斯民諺:『沙皇也要尿尿』。當他聯想到,那個神一樣輝煌神一樣聖潔的領袖也會尿尿嗎?」他被恐懼所籠罩。

我們審視這段歷史,不難發現,絕大多數人是因為「階級成分」、「出身」和社會關係而失去自我和不願有自我。如果說處於優越地位的所謂「紅五類」接受血統論,似乎符合某種邏輯,問題是處於被傷害地位的所謂的「黑五類」,其實也默認和接受了「血統論」,這個過程從煎熬到麻木,從違心到真心。所以,少有抗爭,多有逆來順受。在那個歲月,不知有多少人自稱「狗崽子」,甚至甘願當「狗崽子」。

問題是處於被傷害地位的所謂的「黑五類」,其實也默認和接受了「血統論」,這個過程從煎熬到麻木,從違心到真心。

小說中描述這樣的班會,同學們各自講述家史。幾個「紅五類」同學將一盆洗拖把的髒水和墨汁,幾瓶廣告顏料混合在一起,倒在一位右派女兒的頭上,人頓時就變成了一團污穢的大墩布,她沒管它,逕自走向自己的位置站住了,任憑污水和血水在身下淌成一片怪異的圖畫。

因為她一直拒不發言,便讓她一直站在黑五類最前面。沒有人站出來,為她說點什麼,做點什麼。1966年12月初,「獨立寒秋」宣傳隊招生時,使用了「我們熱情歡迎那些雖然出身於非勞動人民家庭,但是能和家庭劃清界限,堅決站到毛主席革命路線上來的戰友們」。

僅僅如此,「戰友」兩個字改變了包括秦珊珊等人的生命軌跡。小說寫到:1967年1月1日,「兩報一刊」同時發表題為〈把無產階級文化大革命進行到底〉的社論。社論批判了「老子英雄兒好漢,老子反動兒混蛋」口號,是宣揚剝削階級的反動的血統論,是封建地主階級的「龍生龍,鳳生鳳,老鼠生兒打地洞」,是徹頭徹尾反動的歷史唯心主義。

這篇社論,同時解放了她和多多,讓「獨立寒秋」的成員們陷入開心、激動和慶幸。全隊學習討論了這篇社論。許多隊員聽著就哭了,發言時也哭了。當天晚上演出,唱到毛主席的時候,又哭了。這是何等的悲劇,悲劇的特徵是荒誕。

分明是受害者,聽到加害者一句稍加緩和的說法,得到有前提的某種緩和性稱呼或稍加「平等」的口吻,就心存感動,不能自已。那時,沒有一個「獨立寒秋」的成員提出這樣的問題:為什麼這個批判「血統論」的社論如此珊珊來遲?符合邏輯的解釋是,「血統論」在這之前的歷史功能還沒有完結,還需要這個圖騰。

在這本書中,只有一個時刻是美好的,還殘存著某種可貴的幽默:在文革的第一個冬天之前,在大串聯期間,多多和夏小布乘坐在那條美國登陸艇,全船各色人等,誰也不知道誰的底細,沒有出現前一陣子任何場合人人自報家庭出身,或叱問對方的家庭出身的情況,更沒有劍拔弩張殺氣騰騰氣氛,所有旅客得以有了一個放鬆的「聯歡會」。

一旦人們失去自我,不願有自我和不能有自我,只有麻木、卑微、低賤和苟且偷生。人們一旦麻木和卑微,人本該具有的人格和尊嚴就會破碎,沉默地接受各類羞辱、折磨和死亡,已經習以為常。那時,人們卑微到沒有哭的權利。

多多對夏小布有這樣一段話:不知道有多少人比妳要慘一百倍,從小就慘起,一直到今天也沒看見出頭之日,他們連哭都不會哭了……。為了改變自己的「階級」成分,成年人,特別是女性常常尋求婚姻手段。

為了改變自己的「階級」成分,成年人,特別是女性常常尋求婚姻手段。

秦珊珊母親,前夫是國軍軍官,四十出頭,看起來還不算老,五官端正,皮膚白皙,是那一條街上的美人兒。但是,決定再嫁,嫁了一個裝卸工人,五大三粗一座黑塔一樣,據說比媽媽還小幾歲。秦珊珊母親對女兒說:真是對不住妳,我實在沒有辦法了。

人們沒有選擇死亡的自由空間。夏小布和秦珊珊都曾經徘徊在自殺的邊緣,最終將她們帶回來的,竟然都是外在的力量。對夏小布,是多多和那條破舊的美國登陸艇;對秦珊珊則是母親的改嫁和「獨立寒秋」的招生海報。

許多年後,當秦珊珊以一個副局級官員的身分,講述那張招生海報對一個人連自己的生命都無所謂的她的影響,似乎沒有可能說清楚了。沙特在《沉默的共和國》說過:自由的本質是否定,是有勇氣說「不」,因為說「不」是人最後所剩餘的自由意識。文化大革命最終造就了沒有人敢於說「不」的社會。只有多多的舅舅以他特有的生活方式,離經叛道,背離文革的「規範」。

自由的本質是否定,是有勇氣說「不」,因為說「不」是人最後所剩餘的自由意識。

事實上,中國社會的「解構」沒有因為文化大革命的結束而結束。「解構」本身存在自己的規律和邏輯。自文革的第一個迷失的冬天開始,迷失會以這樣和那樣的方式繼續下去。迷失的重要標誌是迅速喪失記憶,喪失對與尊嚴相關的記憶。

小說用了很多文字描寫「獨立寒秋」成員們獲得解放軍軍裝之後的場景:那天晚上大家像被仙人之手點了一樣,吹的拉的敲的唱的,都在一種亢奮狀態之中。多多本人「也曾暗中羡慕過這種具有特別風采的服裝,甚至做過有一天成為軍隊文工團一員的美夢,但是當他一旦知道自己並不屬於這個營壘的時候,他不再對這種衣服抱有任何興趣」。

但是,指揮合唱從來不張嘴的多多,竟然在最後一句,突然大聲唱起來,加入到大家的聲音之中去。這是何等的失態?解放軍軍裝在文革早期具有強烈的「革命」和血緣譜系的象徵意義。曾幾何時,紅衛兵不就是穿著這樣的服裝,毆打老師,羞辱同學,破門抄家的嗎?難道一個特定的符號就這麼快被忘記?難道原本的「審美」標準會也被徹底顛覆?

進一步說,人們迷失的邏輯結果是習慣於屈辱生活。自殺曾經是文革中的重要現象。其中的不少自殺為的就是一個尊嚴,是一種消極意義的抗爭。小說中不乏自殺的記錄。夏小布的父親自殺很早。林老師選擇了自殺,之前是和這位林老師可能有著情誼的一位留學美國歸來的英文女教師。人們可能會對他們的自殺有所同情和遺憾,卻缺乏的追溯造成自殺的社會原因的意願。

人們會說,為什麼不忍一忍?到了1966年的深秋,「自殺的高峰期早已過去,許多沒有自殺的人,都為自己當時的怯懦慶幸不已」,剩下的是「好死不如賴活著」。在文革第一個冬天之後,武鬥尚未正式開始,師院兩位原學化學的大學生,因調配炸藥發生爆炸而死亡。他們被追認為「烈士」,召開追悼大會,操場站滿了人。

哀樂響起的時候,哭聲一片。之後,建起了一座水泥紀念碑。兩年後,這座紀念碑被鏟平,屍骨不知去向。今天,這裏已經變成一座皇家園林般的新型高校。沒有誰知道,那條通往山上的花崗石台階下邊,棲息過兩位青年的亡靈。何等悲愴的歷史!

在文革的第一個冬天,不是沒有「愛」,有親情的愛,有友愛,有情愛。透過「獨立寒秋」這個小小的群體,可以折射出來這些愛。但是,所有這些愛,在那特定的日子,都是與一種特有的孤獨聯繫在一起,這種孤獨的本質是隔絕了一切宗教意識,否定了人性之後的那種失去自我,不願有自我和不能有自我之後的孤獨。

這種孤獨的本質是隔絕了一切宗教意識,否定了人性之後的那種失去自我,不願有自我和不能有自我之後的孤獨。

所以,「愛是如此憂傷」。多多和夏小布,在經歷了身心的瘋狂交融之後,不是實現了身心解放,接近自由,而是趨於猥瑣。多多要比夏小布嚴重,他一方面,不希望他人窺視他們兩人之間的私密,另一方面,通過夢遺,重溫那個時刻。

多多「如同一個飄蕩的幽靈,懸浮在自己和夏小布的上空。不久後他讀到雨果的《巴黎聖母院》,他覺得自己簡直就是那個邪惡又可憐的克洛德副主教,但他知道,在自己和克洛德之上,還有另一個法力無邊的力量。

這群附於「獨立寒秋」的年輕人,在毛澤東思想宣傳隊旗號下,有著青春期荷爾蒙的衝動,有著對理想的追求,經歷了複雜的情感過程,相互依戀,悲壯、激動、傷感,有過熱淚盈眶、默默飲泣和嚎啕大哭,音樂愛好和訓練成為他們在迷冬中抱團取暖的媒介。

但是,他們,包括多多和夏小布,在那個充滿迷茫、迷惑、迷失的冬天,終究沒有意識到他們的青春是怎樣被剝奪的,他們的學習權利是怎樣失去的,他們是如何處於沒有能力左右自己命運的狀態。夏小布閱讀了屠格涅夫《前夜》、《羅亭》、《貴族之家》,其文字寧靜雅致,平淡中的詩意,懸念,適宜在無所事事的時候閱讀是主要原因。

夏小布對《前夜》的真正興趣是因為書中的「英沙羅夫對於葉蓮娜來說是一個新鮮又陌生的人,就像多多之於夏小布」。其實,屠格涅夫《前夜》的這兩位主人公和多多、夏小布相差很遠。因為英沙羅夫是革命者,而葉蓮娜是忠於愛情的叛逆者,兩個人都是殉道者。

至於,「獨立寒秋」的真正的主導者羊子與《牛虻》主人公有幾分神似,都有一種剛毅又悲壯的男人英雄色彩。但是,二者終究本質不同。《牛虻》的主人公亞瑟在就義中證明了他的終極存在。而羊子始終沒有衝破制度性束縛,沒有這樣的精神資源,最終很可能落到「三種人」的結局。

在文化革命的早期,對青少年衝擊最大的小說莫過於羅曼 · 羅蘭的《約翰.克里斯多夫》。多多是從舅舅那裏得到心儀的《約翰 · 克里斯多夫》,他自己看,也在「獨立寒秋」傳閱。

但是,文革這代人實在難以成就約翰 · 克里斯多夫式的人物,因為,他們幾乎沒有可能超越世俗和功利,更無法感受到宇宙間存在的那種神秘力量,並將這種力量轉化為自身的生命動力。不要說「獨立寒秋」的女生,就是多多也無法逃脫這樣的宿命。

文化大革命已經繼續遠去。人們還會不斷地解讀和分析這場革命。但是,有一點是肯定的:那就是從文革的始作俑者到所有參與者,最終都是失敗者。

文化大革命已經繼續遠去。人們還會不斷地解讀和分析這場革命。但是,有一點是肯定的:那就是從文革的始作俑者到所有參與者,最終都是失敗者。文化革命早期的紅衛兵,在完成衝擊和解構社會之後,伴隨上山下鄉,退出歷史舞台。之後是造反派和保守派的爭鬥,在與官僚妥協和重建社會秩序之後,他們也退出舞台。

1970年的廬山會議之後,文革已經演變為純粹的黨內鬥爭,老紅衛兵和後起的造反派組織很快被拋棄,群眾運動不再。文革顯現了中國式政治和權利的「虛無主義」本質。後來,這種虛無主義引發了一種彌漫性犬儒主義,不再相信理想和義正言辭的真實性,拒絕發出正義訴求和呼喊,甚至否定內心深處的良知存在。當

文革結束時,社會各個階層都為自己「活了過來」和「熬過來」而慶幸,將其當作自我安慰的本錢。上層人士彈冠相慶,底層人民為可以重新回到專注生計的日子而喜悅。大家都曾經是文革的參與者和追隨者,曾經充當文革的社會基礎,卻沒有多少人對自己在文革中的所作所為和不作不為有所反省,當然更不會崇敬和懷念在文革中敢於說「不」和為說「不」付出代價的人。

大家都曾經是文革的參與者和追隨者,曾經充當文革的社會基礎,卻沒有多少人對自己在文革中的所作所為和不作不為有所反省,當然更不會崇敬和懷念在文革中敢於說「不」和為說「不」付出代價的人。

文革的狂熱轉化為冷漠,理想演變為媚俗,甚至是自覺的媚俗。不知道五十年之後,「獨立寒秋」的成員們聚會在一起,會怎樣回憶文革的第一個冬天,每個人的記憶會有怎樣的差別?也不知道,在今天的那個省城的廣場舞中,紅歌隊伍中,街道戴紅袖章的老頭老太中,可否有「獨立寒秋」的成員?

帕斯卡說過:「我們打開一本書,希望遇見一個作家,卻遇到了一個人」。是的,《迷冬》強化了我對發雲這個人,一個同代人,一個朋友的認知,喚起我們共同再次面對文革歷史的思考。《迷冬》是發雲的文化革命三部曲的第一部。第二部的時間跨度自1967年至1971年的林彪事件,那是一個充滿中國式政治的動盪、神秘和曖昧的時期;第三部的歷史背景是林彪事件之後,直到毛澤東去世,毛的夫人江青等四人幫被捕,華國鋒執政,一批元老派重出江湖,最後落幕於1978年底的那一次歷史性會議。文革雖有幾次高潮,人民終於拋棄了它,文革江河日下,在分崩離析的末世中完結。我期待,我相信,還有很多朋友和讀者期待發雲的文化革命三部曲的第二部和第三部。

2016年4月7日,於台灣大學

(大標題為編者所擬,原文標題為:文革第一個冬天:從狂熱荒誕到迷茫迷失)

評論區 0