編者按:吳亦凡粉絲美國刷榜事件已經過去了許久,但是中國明星試圖進軍美國演藝界的嘗試向來有之。在「對外輸出」的過程中,他們在輸出的到底是什麼?為何「輸出」本身並不意味著「成功」?美國演藝圈、藝術圈,乃至電影、文學圈,是一個能輕易接收外界刺激的圈子嗎?那些被接納與不被接納的人,得到、失去與貢獻的、被認可的,又是什麼?本文由工作和生活在美國的中國藝術家王門門撰寫,她與讀者分享作為藝術家在美國的觀察與體驗。

每年,每月,每天,都有一些西方之外的藝術家、創作者、流量明星試圖受到西方市場認可,實現真正意義上的「國際化」。他們向這個閉環裏投擲着一樣樣他們所珍視的東西:天賦、勤懇、本土市場和資本、本土粉絲的忠誠度、商業轉化潛力。但他們所面臨的共同問題是:是甘於、止於輸出文化景觀和文化體驗,還是更有野心一些,輸出文化敘事。但選擇後者意味着承擔更多風險,也更易受到冷落。

1.

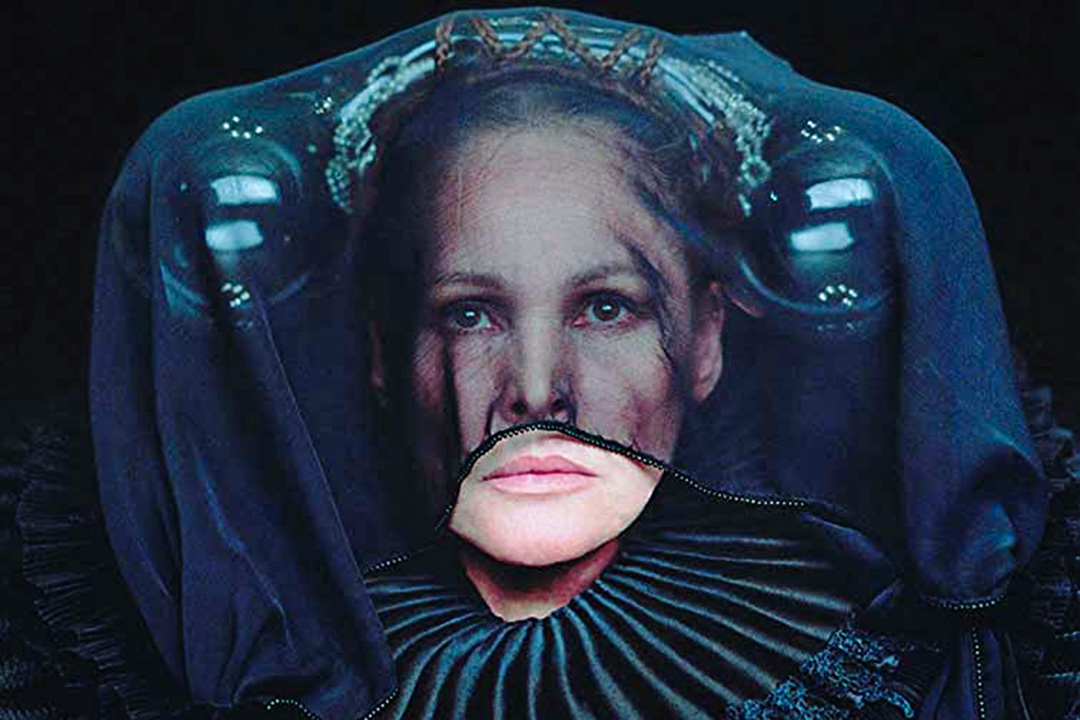

1994年,美國藝術家馬修·巴尼(Matthew Barney)完成了《懸絲4》的拍攝。這是《懸絲》五部曲中的第一部。八年之後,藝評人喬納森·喬斯為《衞報》撰文,將《懸絲》系列譽為「繼1929年的《一條安達魯狗》後,首部真正偉大的藝術電影」(註1);這一從誕生之日起就飽受爭議的作品,從此成了藝術史上繞不開的一章。

次年,《懸絲4》在歐洲和北美等地展映。此時,年僅28歲的馬修·巴尼已經參加過卡塞爾文獻展、威尼斯雙年展和兩屆惠特尼雙年展,上升勢頭之疾,一時無人能及。如果說在《懸絲4》之前,尚有一些評論家認為,這顆劃破紐約夜空的藝術新星只是亦步亦趨地跟在克里斯·伯頓(Chris Burden)和維託·阿肯錫(Vito Acconci)等人身後,那麼《懸絲4》之後,雖然厭惡他作品的人立刻提出了新的批評,但也同時開始承認:巴尼建造了一個起碼在美學上高度自恰的體系。

然而這種自恰卻不僅限於美學上。

《懸絲4》,像它之後的四部一樣,無論在空間上還是敘事上,都包含着一個閉環結構:它開始於、也結束於一座眺望着愛爾蘭海的白色建築中,攝於地處英格蘭、蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間的馬恩島 (Isle of Man) 上。

「Isle of Man」這個名字的古老淵源或許可回溯至凱撒撰寫《高盧戰記》時期,當時凱撒使用了拉丁變體「Mona」來稱呼馬恩島(註2);一些愛爾蘭學者認為,「Man」起源於「Manannan」——凱爾特神話中的海洋之神。神話中,傳奇英雄芬恩·麥克庫爾從愛爾蘭島上掰下一塊,投向他的敵人,但沒有砸中。這塊島嶼的碎片於是落入愛爾蘭海,成為了馬恩島。

無論是現實中,還是《懸絲》裏,馬恩島都無法脱離它承載的幻想而單獨存在;神話傳說和奇詭生物是這個島嶼有機體中無法分割的一部分。於是電影一開場,我們便看到巴尼本人扮演的半人半山羊神獸,對鏡梳理一頭烈焰般的金橘色頭髮。但他毫無疑問又是屬於資本主義世界的:這個頭皮上有四個插座似凹槽的半人半獸,穿着一身潔白而考究的愛德華式西裝。

馬修·巴尼有凱爾特血統;但他出生在舊金山,成長於美國中部的愛達荷州,成年後生活在紐約。他是一個美國男人,並且滿足美國社會對白人男性的幾乎所有期望:本科就讀於耶魯大學,打美式橄欖球,身材魁梧,相貌英俊,像是J.Crew喜歡僱傭的模特一樣——事實上,巴尼確實在八十年代末期到九十年代初期給J.Crew做過模特,他在藝術家職業生涯初期,就是靠着做模特的薪水養活自己的。而當他的藝術事業步入正軌後,他成長經歷中的一些重要人物、地標和事件,成為了反覆出現、貫穿作品的元素:

凱爾特神話、美式橄欖球、紐約克萊斯勒大廈、好萊塢電影、賽車、歌劇、諾曼·梅勒(美國作家,兩屆普立茲獎得主)、弗蘭克·勞埃德·賴特的古根海姆。

也難怪喬納森·喬斯會將《懸絲》比作我們這個時代的《荒原》——在《星球大戰》陪伴下長大的一代人的《荒原》:如果說T.S.艾略特的荒原建立於20世紀初期倫敦的漫天大霧之中,那麼馬修·巴尼則選用了「凡士林和死亡金屬音樂」(註3)作為他的介質。在荒原上重建荒原,此為閉環一種。

在荒原上重建荒原,此為閉環一種。

2016年,《懸絲》五部曲上映的十四年後,說唱歌手Kanye West發表了石破天驚的音樂短片Famous。在Youtube上,有將近40萬人對短片表示「喜愛」,46萬人則表示「厭惡」。這部十分鐘的視頻裏,十二個全裸的美國名人依偎着躺在一起,身下是一張巨大的白色床單。

這是美國流行文化中最有影響力的一些人:Vogue主編安娜·温圖爾躺在喬治·布什和唐納德·川普之間;克里斯·布朗側卧着,面對泰勒·斯威夫特,他的另一側躺着蕾哈娜。鏡頭緩慢平移,檢視着被單下相依的裸體,背景音裏沉重的呼吸聲此起彼伏。後來,Kanye West表示,視頻裏出現的名人實為高度逼真的硅膠雕塑。這些雕塑將在洛杉磯一家畫廊展出。

當被媒體問起視頻靈感時,Kanye West列舉了一些藝術家,其中就包括馬修·巴尼。

凡士林和死亡金屬,在這裏成了發皺的白色床單和說唱。但巴尼對Kanye West的影響,不僅是視覺上的,更是哲學上的。畢竟「懸絲」指的其實是男性身體裏一塊收縮時可上提睾丸的肌肉,在電影裏它是力、慾望與平衡的出發點,以一種幾乎脱離色情的方式存在;Kanye West也不認為自己的創作是色情的,他甚至將自己和妻子卡戴珊的現實生活稱為一場「行走中的行為藝術」。巴尼在展出電影時通常也會展出雕塑,他對自己的定位是雕塑家而非導演,但他顯然又不單單是傳統意義上的雕塑家;Kanye West多次在採訪中表示自己也有同樣困擾,他認為自己和自己的作品無法被歸類。「越糟糕的藝術越容易被解讀」,Kanye West以他慣常的、並不謙遜的口吻說:「就像米開朗基羅一樣,教堂讓他畫畫,他偏要搞雕塑。」

即使在今天,馬修·巴尼在大眾文化中也還是一個相對陌生的名字,許多人或許是籍由他和比約克十三年的婚姻而開始了解他的。現在因為Kanye West,他又一次進入了大眾視野。巴尼的電影從不在院線大規模上映,也從不以DVD形式發行,而是隻供美術館、畫廊和私人收藏;Kanye West的視頻直接上傳到Youtube,瀏覽量動輒以億記:他們作品的受眾和傳播方式顯然有千差萬別。

但在今日,沒有人能真正脱離流行文化談嚴肅藝術,也沒有人能真正脱離嚴肅藝術談流行文化。嚴肅藝術啟發流行文化,流行文化反哺嚴肅藝術——這似乎是一個流動的、充滿活力的系統;然而站在美國乃至西方以外看,它卻是一個已經充分建立秩序、自給自足的系統。此為閉環另一種。

這似乎是一個流動的、充滿活力的系統;然而站在美國乃至西方以外看,它卻是一個已經充分建立秩序、自給自足的系統。此為閉環另一種。

每年,每月,每天,都有一些西方之外的藝術家、創作者、流量明星試圖受到西方市場認可,實現真正意義上的「國際化」。他們向這個閉環裏投擲着一樣樣他們所珍視的東西:天賦、勤懇、本土市場和資本、本土粉絲的忠誠度、商業轉化潛力。但他們(更準確地說是我們,作為一個居住在美國的中國藝術家,我也是一個站在閉環外喊話的人)所面臨的共同問題是:是甘於、止於輸出文化景觀和文化體驗,還是更有野心一些,輸出文化敘事。但選擇後者意味着承擔更多風險,也更易受到冷落。

說到底,在《星球大戰》——此處《星球大戰》或可替換為《哈利·波特》——陪伴下長大的一代人,是否包括我們?

2.

美國亞裔的敘事,本質上是一種「未被充分代表」 (underrepresented) 的美國敘事。而真正意義上的中國敘事,在很長一段時間裏,與美國敘事這個閉環交集甚少。

「從夏末到初秋的最後那幾個星期,在我的記憶中已經模糊了。」

《蒂凡尼的早晨》中的男主人公這樣寫道。此時他和書中的女主人公郝莉·戈萊特麗的友情正在向更微妙的方向發展,而他自己似乎還渾然不覺。

有時他們會一起度過整個傍晚,但交談甚少,彷彿被一種安靜而親密的氛圍籠罩。有一次他們一路走到中國城,吃了炒麵,買了紙燈籠,繼而漫步至布魯克林橋。一些船隻穿行於紐約黃昏燃燒的天際線中,駛向海洋。郝莉·戈萊特麗望着那些船隻,說道:

「以後,許多年之後,這些船中的一隻會把我帶回這裏,我和我的九個巴西孩子。因為他們必須得看看這個。這些燈火,這條河。我愛紐約啊,即使紐約不是我的。」(註4)

這段話,和許多其他文學作品、電影片段一起,構築了少年時期的我對紐約的想像、對一座城市黃昏的想像、對一片海洋的想像。

2001年,911事件發生的兩個月後,《紐約時報》邀請了一些藝術家、作家、音樂家、演員,請每個人寫一段話,描述他們心中的紐約。這其中也包括馬修·巴尼。巴尼提到,在他搬到紐約的前幾年裏,每當有愛達荷州的故友來訪時,他總會帶他們夜遊紐約:走上布魯克林橋,爬進安全防護網裏,久久凝視燈火輝煌的曼哈頓。然後他們會去聯邦廣場,對着理查德·塞拉著名的公共雕塑「傾斜的弧」充滿敬意地撒尿。

這一系列短文,既是受邀者對個人趣味的坦白,也是他們在911後寫給紐約的情書。於是我們知道了,著名醫生、腦神經學家和作家奧利弗·薩克斯也對紐約的夜晚情有獨鍾。他在夜間漫步紐約時,口袋裏裝着一個分光鏡,有時他會透過這個分光鏡觀察城市之光。中央公園橋下的鈉燈在分光鏡下發出一道耀眼的黃光;格拉梅西公園裏老式的煤氣燈呈現黃綠色的光芒;而格林威治村那些鮮紅的霓虹燈光,在分光鏡下竟更為迷幻,發散出一束束鮮紅和鮮黃的光線。

有人寫,紐約是它的街道和它的窗子。有人寫,紐約是布魯克林一家奶酪蛋糕店。紐約是萬萬千千的出租車司機,是高樓大廈,是地鐵上人和人湊在一起的鼻子,是某個搬運床墊和屍體的電梯操縱員,是哈德遜河邊住着癮君子和歐洲揹包客的便宜旅館。對於《週六夜現場》的主創之一蒂娜·菲來說,紐約是第六大道上一家位於麥當勞樓上的美甲店:

「我知道這家店錯不了,因為我看到它貼着一張海報,海報上有一個美麗的亞洲女孩,留着長指甲,抱着一把小提琴。」

為蒂娜·菲美甲的是一個帶着笑意的亞裔女孩——就像海報上一樣。正當她開始按摩時,廣播裏放起了Cher的歌曲。亞裔女孩抬頭看了一眼,問道:「這首歌是......Chair(椅子)唱的?」

「是Cher,」蒂娜·菲糾正她。

「男的,還是女的?」

「女的,」蒂娜·菲說。

「嗯,聲音真夠低沉的,」亞裔女孩評論道,接着她又說:「但是她身材真棒啊!」

蒂娜·菲大笑着表示贊同;此時,她不僅對物美價廉的七美元美甲感到滿意,更為她能和美甲店員工聊上一兩句Cher而開心。

我大約是2008年左右第一次閲讀這一系列短文的,當時也讀到了蒂娜·菲的這一篇。最近,為了寫這篇文章,我又將它們重新閲讀了一遍。十年之後,我依然為紐約獨特而恆久的魅力所吸引;但我如今的感受,卻比當年複雜得多。

十年前,我是一個出生、成長於中國大陸的漢族人,一個海外生活經驗為零的高中生;「文化上未被充分代表」 (cultural underrepresentation) 這個詞組在我的生活中鮮被提及。在種族上、文化上,我擁有中國社會的「默認出廠設置」 (default setting)。在很長一段時間裏,我的膚色和我身後的文化從未讓我成為真正意義上的「他者」。我是我們。因此,即使當我把幻想投射在一段西方敘事上時,我代入的也常常是主角。我是漫步在布魯克林橋上的郝莉·戈萊特麗,漫不經心地眺望着遠方的船隻。我是每週六準時走入第六大道上那家美甲店的蒂娜·菲,做完指甲就要去《週六夜現場》錄製節目。

而事實上,電影版《蒂凡尼的早餐》中唯一有台詞的亞裔角色,是一個由白人演員扮演的日本房東。電影中,他是一個十足的丑角,說着一口帶有濃重口音的英語,既暴躁又滑稽。近年,每當《蒂凡尼的早餐》在美重映,常有亞裔活動家組織抗議活動;但在電影上映的六十年代初期,好萊塢的這種「玩笑」被認為是無傷大雅的。《紐約時報》當時的影評這樣寫道:「長着兔牙的近視眼日本人由米奇·羅尼扮演,他充滿了異域風情。」

蒂娜·菲的短文則更像是真情流露,她的不敏感或許更多是在階級層面而非種族層面。然而時至千禧年,《紐時》的這一組「紐約情書」中出現的亞裔面孔,仍是一個分不清Cher和Chair的美甲店女工。她是——她當然必須得是——年輕的、美麗的、勤勉的、令人放鬆的、充滿異域情調的。她代表了紐約最令人嚮往的包容性和文化多樣性,使紐約可愛;她是《週六夜現場》前的能量補給站,構成了夜現場的背景,但永遠不是主角。

這種文化刻板印象正是美國亞裔群體所對抗的東西。《摘金奇緣》今年在美取得了耀眼的票房成績,很大一部分原因得益於亞裔這個常常沉默的少數族裔的鼎力支持——這是繼《喜福會》後,二十五年來首部全亞裔卡司的好萊塢主流電影。

《摘金奇緣》中的女主人公瑞秋是亞裔二代移民中的典範和佼佼者。她的媽媽當年隻身來到美國,像所有白手起家的一代移民一樣,靠着頑強意志重新建立起自己的生活,並獨自將瑞秋撫養成人。瑞秋出生在美國,接受了良好的教育。她聰慧且上進,在紐約大學教授經濟學,過上了典型的美國中產生活。瑞秋的經濟背景雖遠遜於她來自新加坡豪門的男友,但她卻具有某種意義上更為「先進」的價值觀:在一場盛大婚禮上,她與以孤傲著稱的馬來公主交談甚歡,兩人在女權運動如何推動經濟發展上達成了一致——在場的太太小姐們紛紛投去欽羨的目光。這是一個古老敘事的當代變體:富饒神秘的東方和其陳舊的價值體系,最終敞開懷抱接受了充滿勇氣的西方探索者。這是一個由亞裔扮演的美國夢的故事,只是故事發生在新加坡。

值得注意的是,美國亞裔的敘事,本質上是一種「未被充分代表」 (underrepresented) 的美國敘事。

而真正意義上的中國敘事,在很長一段時間裏,與美國敘事這個閉環交集甚少。

只有當某一天,中國文化中的某個「副本」在中國之外,不是作為異域奇觀存在,而是真正鮮活起來、複雜起來,才說明我們的敘事開始被聆聽。

《蒂凡尼的早餐》上映時,中國尚未開始文化大革命;文革開始時,Cher已經在世界範圍內銷售了四千萬張唱片;《週六夜現場》首映那年,離文革結束還有一年。理查德·塞拉開始着手為聯邦廣場建造「傾斜的弧」時,中國剛剛進入改革開放;中國與美國政府就中國加入世貿組織問題進行談判時,馬修·巴尼完成了前四部《懸絲》的拍攝;《紐約時報》那一系列短文登載出來的當天,也就是2001年11月1日,中國正式簽署加入世貿組織的協議,開始了融入世界多邊貿易的進程。在文化的時間軸上,在這些歷史性地標之間,中國社會經歷了政治、經濟、文化上的空前鉅變。

近百年的中國敘事,是鉅變下的敘事;它常常斷流、逆流、激流勇進或者索性突然改變航道。我們很難清晰看到中國流行文化和嚴肅藝術之間的依存和哺育關係:環狀結構的形成需要時間。

我常常想,紐約人是否能真正意識到自己擁有「紐約特權」。世界上,無數人將自己的幻夢投射到紐約身上,紐約則像奧利弗·薩克斯兜裏的分光鏡一樣,將這些人的幻夢折射成一束束璀璨的光柱,照亮夜空。再粗製濫造、情節上處處是漏洞的電影,以紐約作為背景,似乎都能增添一分吸引力(比如奧爾森姐妹的《紐約時刻》,當年在央視的電影頻道播放時,我和家人都看過不止一遍;更不用說後來火遍亞洲的《緋聞女孩》)。

普魯斯特曾寫過,去香榭麗舍公園是他難以忍受的事;但倘若他喜歡的作家在哪部作品裏描寫過這個公園,他就會立刻動身前往。這是因為,一旦我們在想像中為某地建立了一個「副本」 (simulacrum),想像力就會賦予它個性,我們就會想要在現實中找尋它、追隨它、了解它(註5)。紐約就是這樣一個地方。它以「副本」的形式存在於無數文學藝術作品和流行文化中,也因此在人們的想像中永遠鮮活。一座城市是這樣,一國文化和它的文化敘事也是這樣。這也是為什麼,中方資本在好萊塢電影裏安插一些沒有台詞的亞洲面孔,遠遠無法達到輸出文化敘事的目的;只有當某一天,中國文化中的某個「副本」在中國之外,不是作為異域奇觀存在,而是真正鮮活起來、複雜起來,才說明我們的敘事開始被聆聽。

(王門門(王卉萌),藝術家,現居美國舊金山和洛杉磯兩地)

參考資料

註1:Jones原話:The Cremaster Cycle by Matthew Barney is the first truly great piece of cinema to be made in a fine art context since Dali and Bunuel filmed Un Chien Andalou in 1929.

註2:Caesar, Julius. (58-49 BC). The Gallic Wars. Translated by W. A. McDevitte and W. S. Bohn. Chapter 13: 「In the middle of this voyage, is an island, which is called Mona: many smaller islands besides are supposed to lie [there], of which islands some have written that at the time of the winter solstice it is night there for thirty consecutive days.」

註3:Jones, Jonathan. (2002, October). The Myth-maker. The Guardian. 「Eliot's modern wasteland was the London of the early 20th century, with its fogs, crowds of commuters on London Bridge and a typist waiting for 『the young man carbuncular』. Barney's modern world, however, is defined by death metal and Vaseline…」

註4:Capote, Truman. (1958). Breakfast at Tiffany』s. New York, NY: Vintage, p. 84.

註5:Proust, Marcel. (1913-1927). In Search of Lost Time. Vol. 1. Translated by C. K. Scott Moncrieff. London: Centaur Classics. p. 596.

这篇文章写得太有感觉了。去年春假在纽约呆了一个星期,没有任何幻灭,纽约是一个流光溢彩,充满都市气味的地方。

这篇文章让我想起燕公子之前说觉得美国的城市宣传做得真的很好,基本上每个城市都有以其为背景的电视剧电影

从你微博来看你

寫得挺好!感謝。如果作者可以大膽創想一些中國敘事的可能形式會更好~

我好奇,日本的敘事又是如何的?希望端傳媒可以找到專家分享一下。

同意亞裔——或更狹隘一點——中國人的 cultural underrepresented 需要被重視和改善(其實作者不知為何,在有意無意間已把「中國」和「亞裔」畫上等號),但現今中國敘事更大的挑戰恐怕是如何擺脫中國政府主導的敘事(尤其經過這年國際上一輪衝突,加上多年外宣,世界上許多人對中國政府版的中國敘事並不陌生)。當中國政府主導的資本進入好萊塢,首先要求的是電影裡不可出現長城被爆破的場景,對於在西方或全世界做好中國敘事這件事,恐怕只帶來置臉面於藝術之上的負面印象。事實上,臉面高於藝術一直是中國政府對內對外的一貫原則,且已滲透到當今中國文化的方方面面。艾未未在西方算是個有份量的「中國敘事」吧?但有多少中國人視其為叛徒、漢奸?現在的中國藝術家,無論海內或海外,要如何代表這樣已經扭曲的文化發聲,如何擺脫中國政府領導的中國敘事,恐怕才是比引起西方受眾注意更艱難的問題。

不錯看

这是一篇议论性散文

这是一篇艺术评论?还是政论?