【編者按】在農曆七月十五的鬼節(也稱中元節、盂蘭盆節),特約撰稿人小田給我們帶來一篇關於中共與鬼神最新研究著作的書評。這本有趣且重要的著作從中共的反迷信運動和政治宣傳的鬼故事切入,探問中共和宗教的複雜關係——此處的宗教並非指具體明確、有組織有教義的建制性宗教(如佛教和道教),而是指涉普羅大眾根深蒂固的信仰世界。與此同時,本書介入更宏大的「中共和(漢人)中國文化傳統」關係的討論,箇中的思考同樣啟發我們理解中共的革命歷史和政黨特質。

在人鬼相雜的鄉村發動革命、改造社會,無神論的中共如何處理群眾的鬼神世界?在很多人的印象中,黨不語怪力亂神,從根本上否定和摒棄鬼神觀念,並竭力打壓宗教信仰,但真實的歷史究竟如何?

讓我們先說一個陝北的鬼故事。

「革命聖地」鬧鬼

話說在1944年春天的延安縣聚財山,本來鄉民已翻身享太平,正熱火朝天開荒種地,誰料這「革命聖地」的外圍竟夜黑鬼叫,鬧起鬼來。據說這鬼無下巴,舌頭長伸,臉上血淋淋的,一到晚上便撩土塊打門窗。如此鬧鬼實在嚇人,政府遂派員入鄉調查。但這鬼倒也不怕,當日晚上先撩土塊,後放火燒草,更將一隻毛絨絨的死山雞丟在鄉長和助理員床上。

「說有鬼真有鬼鬼真厲害。這一隻死山雞那達飛來;我只說公家人不講迷信,誰知道他膽子小怕鬼怕神。」公家人敗走離場,有人更丟家產搬走。

翌日,當地巫神程項路見瞎子說書人,便請他說個太平書敬神,而程項的「二流子」(指遊手好閒的人)助手魯四則聚集鄉民齊來聽書。只見魯四抱方斗於窯外,瞎子摸出紅布神牌,上寫玉皇大帝之神位,其餘人等則一一下跪。當琵琶彈起,瞎子甫安神說唱,程項驚呼神牌坐著一小人,那人正是紅鞋女妖精!

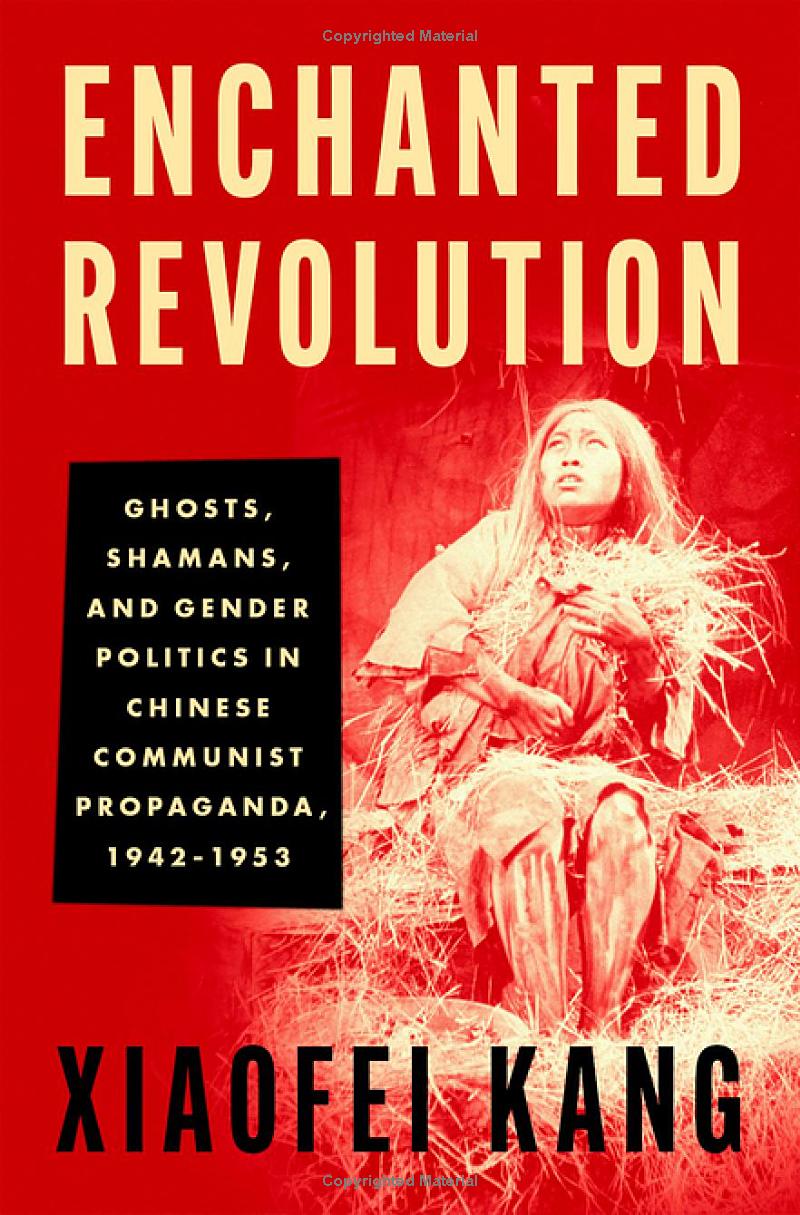

Enchanted Revolution: Ghosts, Shamans, and Gender Politics in Chinese Communist Propaganda, 1942-1953

作者:Xiaofei Kang

出版社:Oxford University Press

出版日期:2023年6月

眾人驚恐失色,但程項卻手舞足蹈,跳上桌位。「可憐可憐真可憐,你們大禍在眼前;白天吃的陽間飯,晚上走得鬼門關。不怪天來不怪地,只怪你們不信神。」原來是玉皇神附身程項傳話,他指示眾人要找程項捉妖精,更要鄉民交三十萬元建廟謝神恩。一時之間,鄉民沒有共識,拿不定主意是否集資,正討價還價之際,玉皇神生氣離去,而紅鞋女妖精則留兩千元給瞎子說書人。經此一事,鄉民更加人心惶惶。

公家幹部初次調查不果,再派高級的區長和保安員入村。一別三日,鬼更顯凶惡,有人說自家的牲口解脫,有人說自家的水缸打爛,還有人說門窗噴上血塊,又腥又臭。程項更言,自己曾在夜黑時親眼目睹,腦畔站著三人說話。區長不信邪,和鄉長、保安員繼續調查。是夜三人來到魯四院子,上半夜還無事發生,下半夜卻風到鬼到,狼叫、鬼哭、女人的陰慘哭聲聲聲入耳,三人嚇得呆立,區長連開兩槍打鬼,卻一槍不響。那邊廂,程項家也有血腥鬼來襲,程項老婆的炕上和腳板上全是血,嚇得半死。此時程項光著上身,念念有詞,原來他又被神附身,問鄉長是否救人,鄉長回話,「能治就治吧!」不一會,程妻得救,雞也鳴叫,而政府人終於相信有鬼,再次灰溜溜的回去。

政府捉鬼連番受挫,魯四多次向鄉民討三十萬蓋廟經費不果,此間鬼事不絕。又過一段時間,這次輪到級別更高的張科長和三位警衛員調研,他篤信「聚財山不是鬼一定是人」。調研期間,除了上述鬼事,張科長還聽到有人說這鬼留下腳蹤,有人說見一人穿白褂進牛棚,又一人穿綠紅褲掛於水溝邊。張科長拒信,稱滿足三大條件他才信有鬼。一是鬼噴血到他臉上,二是鬼撩土打到他院子,三是鬼和他直接談話。只要符合三個條件,張科長更答應動用公權力,寫手續給鬼蓋廟。

在張科長心中,他對鄉間鬼事已瞭然於胸:是誰傳鬧鬼?是誰說親眼見過鬼?又是誰請說書人過來?經過一輪偵查,張科長果然搜到留腳印的女紅鞋、聽書的小人人,還有裝血的洋鐵桶。當鬼再次丟土過來,警衛員先捉到魯四,後在眾人協力下捉到程項及其老婆。起初程項還死口不認,但老婆化身污點證人:「程項他是個畜牲,他常打我,他教我做小紅鞋,那一天區長來,他叫我裝血迷,把羊血倒在我的腿板上,我不要他這男人,科長替我伸冤!」

盤問之下,原來一切源於政府沒收程項的三山刀(巫師的道具),他心有不甘便裝鬼嚇人,騙人錢財。

「這件案子總算破了,大家看這鬼還有沒有?」「沒有,政府說啥就是啥。」故事的最後,張科長教育眾人破除迷信,號召眾人開「反巫神」群眾大會,一同聽巫神現身說法如何裝神弄鬼。

跌宕起伏,扣人心弦,政治信息明確——以上鬼故事名為《紅鞋女妖精》,其原形首先在1944年的《解放日報》以新聞報道發表,其後被延安文藝工作者改編成秧歌劇和說書,廣為流傳。這個故事,也是美國喬治華盛頓大學宗教學系副教授康笑菲在其新著Enchanted Revolution: Ghosts, Shamans, and Gender Politics in Chinese Communist Propaganda, 1942-1953(拙譯:《魅惑的革命:中國共產黨政治宣傳裡的鬼魂、巫覡與性別政治,1942-53年》)研究的一個案例。透過渲染怪力亂神來反怪力亂神,傳統女鬼與驅鬼的舊故事被重新包裝,康笑菲藉此告訴我們,宗教的鬼神世界和中共不只是敵對的關係,其語言、修辭和世界觀同樣支撐中共的政治宣傳和政治合法性。

在這本有趣且重要的研究著作中,康笑菲從中共的反迷信運動和政治宣傳的鬼故事切入,帶我們探問中共和宗教的複雜關係——此處的宗教並非指具體明確、有組織有教義的建制性宗教(如佛教和道教),而是指涉普羅大眾根深蒂固的信仰世界。與此同時,本書介入更宏大的「中共和(漢人)中國文化傳統」關係的討論,箇中的思考同樣啟發我們理解中共的革命歷史和政黨特質。

黨成驅魔人

從《魅惑的革命》可見,無論是《紅鞋女妖精》還是其誕生的「反巫神」運動(1944-1945),當中的政治意涵和話語結構並不簡單,背後牽涉中共如何調和有內在張力的兩種宗教態度。

一邊廂,中共承繼五四高舉的科學民主、革命啟蒙話語,將鬼神世界打成封建迷信,主張用「科學」取代傳統的宇宙觀。同時,中共信奉的馬克思唯物史觀則認為宗教是階級壓逼下的精神鴉片,只存在於人類進化較落後的階段,在科學、理性和民主取得勝利並實現無階級社會後,宗教將走向消亡。而在毛澤東的《湖南農民運動考察報告》(1927)中,神權,即「閻羅天子、城隍廟王以至土地菩薩的陰間系統以及由玉皇上帝以至各種神怪的神仙系統——總稱之為鬼神系統」,更連同政權、族權、夫權,視為束縛中國人民特別是農民的四條極大的繩索。

另一邊廂,戰時延安採用實用導向的統一戰線策略,不主張疾風暴雨式消滅宗教,而是對宗教既聯合,又鬥爭。更重要的是,毛澤東在延安提出群眾路線,「從群眾中來,到群眾中去」,指示文藝為政治服務,為工農兵服務。據此精神,文藝作品和政治宣傳必須深入工農兵群眾,認真學習他們的語言,把文藝工作者的思想感情和工農兵大眾思想感情打成一片,符合他們的審美趣味。

因此,人民群眾喜聞樂見的鬼神故事和迷信元素在中共的政治宣傳中並非消聲匿跡,而是改頭換面。根據康的研究,《紅鞋女妖精》植根於深厚的文化傳統和民間傳說。在北方和西北許多地方,都有「毛鬼神」(「貓鬼神」)的民間傳說,她們出沒於房屋,傷害家畜,附身男女使其生病和瘋癲,更變成異性迷惑眾人。在陝北地區,像程項妻子一樣的血腥場景,通常被歸咎於「血臭鬼」,人們相信這種鬼從墳墓中出來纏擾人們。由此可見,《紅鞋女妖精》中的妖精其來有自,表現的是活在民眾世界的真實恐懼。

與此同時,《紅鞋女妖精》如同很多中國傳統故事一樣,講述的正是官家驅邪趕鬼的故事。在漫長的中國歷史和文學再現中,地方官員和鬼神的鬥爭曠日持久,能否鎮撫甚至驅除鬼魂直接影响管辖區域的秩序和安定。自宋代以来,官員便以各種驅魔手段來治理鬼神,從陽間官僚權力、軍事武裝到採納道教儀式。在廣為人知的包拯故事中,包青天就靠皇帝賜欽賜的青天三鍘刀「日審人,夜審鬼」,為陽間和陰間世界伸張正義,驅逐邪惡勢力。說書版本的《紅鞋女妖精》名為《平妖記》,裡面提到村民在張科長揭穿巫師把戲後稱他為「張青天」,在在說明傳統文化的痕跡滲透到革命的敘事——當邪惡勢力破壞根據地的太平,黨便化身驅魔人。

有趣的是,黨敵視巫覡的態度和帝制晚期的王朝官員一脈相承,因為無論對王朝還是革命政府,巫覡都是意識形態的異端,只是王朝政府常聯合「三教」(儒道佛)壓制巫覡,而中共則借用科學的話語。

改造巫神

延安以毛澤東直接領導的一場全黨思想改造的「整風運動」著稱。很多人不知道的是,《紅鞋女妖精》的背景「反巫神」運動(1944-1945)是整風運動延伸至黨外人士的最先嘗試之一,並為建國以後的群眾運動設下重要的參考案例。在這場主張破除迷信的運動中,「封建文化」並非完全扞格不入,而是有意無意間佔有一席之地。

整風運動從建構論述、聽取和精讀政治文件開始,繼而待教育人士排隊摸底和審查,向黨交心交代個人歷史,最後經過高壓的批評和自我批評:舊人得救,新人誕生。放在「反巫神」鬥爭的處境,建構政治論述的過程還和一場矚目的命案審訊有關。在1944年4月16日,2000多名群眾聚集延安的中心廣場,他們參與巫神楊漢珠的公開審訊,他被指殺害居民常志勝的26歲兒媳白氏。兩週後,《解放日報》頭版刊登一篇名為《本市楊家坪巫神楊漢珠傷害人命判處徒刑》的社會新聞報導,並配發社論《開展反對巫神的鬥爭》,奠定反封建迷信的論述基礎,拉開反巫神的戰幔。

在這篇報道中,楊漢珠指懷孕的白氏受到「鬼病」的困擾,於是進行了一系列驅鬼的儀式,包括在她的手和鼻孔下連扎了三根鋼針、用桃樹枝抽打她、用油浸掃帚在她的房子掃火,並在她面前點燃鞭炮。在狂風夜,楊更將白送到磨坊繞場一圈跪下,然後在她的頭上放鞭炮,直到她昏倒送回家。後來白氏流產,楊漢珠繼續他的驅鬼儀式,不但剝去她的衣物,用桃枝和驢蹄抽打,還用鞋帶綁住白女士的中指,再用筷子夾緊,直到繩子壓進她的肉裡,大量流血。更可怕的是,楊強迫她吃驢和馬的糞便,並燒紅鐵棍,燙她的鼻孔裡匿藏的鬼,甚至在她的生殖器上燃燒黃紙。白氏求救無門,最後不堪虐待斷氣身亡,而家人因斥巨資驅鬼而破產。

借渲染怪力亂神來反怪力亂神,可以想像如此繪形繪色的報道引人注目,並在邊區口耳相傳。但康笑菲質疑了報道的可行性:農村地區多尋求女巫和產婆應對不適的孕婦,為何常家卻僱用男巫師?何以家人任由自己家的媳婦在其眼皮下虐待而不置一詞?巫師驅鬼儀式的暴力常常施加於自身(如吞劍)或者稻草人,楊巫神是否真的如此侵害白氏?

更進一步,康笑菲指出這個反迷信的敘事是高度性別化的,形塑一個中共拯救女性的雄渾敘事。一個沈默的受害女性,一具被摧毀的生育女性身體,始終佔據反巫神敘事的中心。在帝制中國,女性身體的純潔、貞節和生育至關重要,中共的反巫神故事利用了根深蒂固的傳統性別觀念,構成牽動人心的敘事力量。這一敘事的深層結構是,當農村婦女受到神權摧殘,傳統家庭的父權無力抵抗,一個新的雄性形象帶著科學的力量而來,那正是中國共產黨:他不僅拯救女性於封建迷信之中,還重奪女性生育的話語權。

在鄉村世界,巫神本是捉妖打鬼、救病醫人的專業人士,如今在黨的宣傳上卻被「妖魔化」成了假託鬼神、謀財害命的兇手。除此以外,黨報還將巫神形容為「鴉片鬼」和不事生產的「二流子」。但是,黨眼中的巫神雖有罪但罪不致死,在那個中共需要自力更生、生產自救的年代,巫神是不可放過的勞動力。於是黨寬大處理,推動巫神改邪歸正,重新做人——做一名投身延安大生產運動的光榮勞動者。

具體而言,這場改造巫神的運動首先從黨考察巫師群體開始,黨會挑選最服從和老實的巫師作首批再教育目標,並促使表現良好的巫師坦白交代。接下來,政府人員帶領悔過的巫師巡迴,目的是教育其他巫師和村民。當足夠多的巫師服從黨的教育,為期三天反巫神大會召開,過程有領導講話和巫神的坦白發言。此後,黨的工作人員還與每位巫神單獨會談,安排他们進小組學習,并帶到批評和自我批評的大型會議中。最後,改造運動以巫神的立約結束:「我們約定,再不務神。遣送斬剁,都是騙人。講求衛生,破除迷信。各種嗜好,都要改正。參加生產,鬧好家務。互相監督,教育別人。違犯此約,甘受處分。」

教化和修身自省雖是儒家傳統,但改造巫神運動顯然也有類似的形式。在道教、佛教和民間宗教的儀式,於神靈面前悔罪思過、發誓改過是常見做法,改造巫神同樣借鑒了這一種形式,只是新的權威是帶著科學力量的中國共產黨。在明清時期,鄉間流行鄉約,由村中領袖訂立鄰里鄉人共同遵守的的規約,維護「禮法統治」,巫神改過自身的立約也有鄉約的影子。簡言之,改造巫神的方式並非全然是中共的發明,箇中有傳統文化和宗教生活的印記,巫神和鄉民是在熟悉的設定和儀式下行事。

值得注意的是,中共在邊區的反巫神和衛生宣傳同步進行,不但借鑑傳統文化,還參與傳統文化活動。陝北地區多廟會,這些廟會集酬神、娛樂和做買賣一身,是人民群眾聚集的熱鬧節日。看準廟會的熱鬧,中共也參與廟會宣傳反迷信和衛生知識,從籌辦廟會、安排展覽和文藝表演到派駐醫生等等。從書中可見,廟會有自身的形式和內容,中共不一定能主導廟會的籌辦和改造,就算改造也不容易成功,反而很多時是黨融入廟會作政治宣傳,成為廟會活動的一部份。由此看來,民間的習性和宗教的力量深入民心,不是那麼容易就被政府馴服。

新鬼舊恨

除了陝北的老人家,無論是反巫神運動還是《紅鞋女妖精》,在今日中國的公共記憶中都未必留有印記。中共建國後,由於服務新的政治需要,新的政治敵人和鬼故事紛至沓來,覆蓋了原來陝北的巫神和紅鞋女妖精。

在1949年後,中共進一步消滅被稱為「封建迷信」的民間信仰,但地主、富農、反革命份子、壞分子和右派這些階級敵人,才是政治鬥爭的主角。因而反巫神的《紅鞋女妖精》亦變得不合時宜,淡出人們的視野,取而代之的是講述階級矛盾和中共救世的《白毛女》。這個家喻戶曉的政治鬼故事有多個版本,在1967年文革期間成為樣板戲,其要旨是:舊社會把人逼成鬼,新社會把鬼變成人。

故事發生在抗戰爆發前的1935年,17歲的佃農姑娘喜兒本來和父親楊白勞相依為命,並與鄰居青年農民大春相愛。因生活所迫,楊家向地主黃世仁借了高利貸,後者看中喜兒,迫使楊白勞賣女還債。在農曆新年前夕,楊內疚自殺,喜兒被迫與大春分離。在黃家,喜兒每日都受到地主的信佛母親虐待,後來更被黃姦污。當黃及其母親打算賣走懷孕的喜兒時,喜兒逃到山洞並誕下孩兒。在荒野和山洞生活三年,她衣衫襤褸,全身毛髮變白,成為活生生的鬼魂;有次她在寺廟祭壇偷食物時,被村民發現,以為是「白毛仙女」降世。其後,曾經離村而加入八路軍的大春隨軍回鄉,帶領新政府替喜兒申冤雪恨。故事的結尾,地主黃世仁受到群眾批鬥,地主和財產重新分配給農民,而喜兒和大春有情人終成眷屬,和其他村民過上幸福美滿的農耕生活。

康笑菲發現,這個原是口頭故事、後來經黨的文藝工作者改編成秧歌舞(1943年)和歌劇(1945年)的政治宣傳,本來傳遞的是《紅鞋女妖精》一樣的反迷信敘事。然而,這個政治主旨不夠宏大,於是改為突出舊社會和新社會的鮮明對比,並強調階級仇恨和農民解放。在國共內戰即將爆發之際,中共的政治宣傳不能再停留在延安時期的反迷信社會改革,而要凸顯中共比政治對手國民黨優勝,是歷史的選擇,人民的選擇。

冤鬼復仇,重見天日。喜兒代表舊社會的鬼魂,大春體現新政府的光明;一個受害女鬼的救贖,正是中華民族的救贖。在這個故事中,中共驅邪除惡,批鬥階級敵人,帶領苦難的中國人走向人民解放的理想世界(新中國)——黨正是中華民族的驅鬼大師。

陰魂不散、陰差陽錯

最後,讓我們回答本書的標題:魅惑的革命(Enchanted Revolution)。這個概念來自韋伯的袪魅(disenchantment),指科學、理性和現代性將引致「世界的袪魅」(disenchantment of the world ),而宗教將失去魅力。

中共應許一場世俗化和現代化的革命,建立一個世俗化和現代化的民族國家,康笑菲卻告訴我們,原來中共的政治話語和傳統宗教有錯綜複雜且不無矛盾的聯繫:鬼神陰魂不散,陰陽觀歷久不衰,只是被革命敘述移形換位,新瓶裝舊酒。事實上,革命恍如「舊中國」的「天命」,中共的革命恰恰生產新的魅惑覆蓋舊的魅惑,令陌生的意識形態變得熟悉。在革命狂熱的年代,我們還看到中共在文革用「牛鬼蛇神」指涉知識份子,而毛澤東被神化為頂禮膜拜的對象,就像「舊中國」擁有超凡力量的神靈。黨並非不語怪力亂神,反而持續借鑑甚至生產「政治正確」的鬼神話語。

當然,政權從來不能壟斷鬼故事的流通和意義變異。就如書中指出,《白毛女》的討論竟然陰差陽錯地在2022年的中國捲土重來。這年初,一條關於中國農村八孩母親的短視頻在微博上引起網友熱議,視頻中的女子穿着單薄,手中拽緊一把筷子,脖子上拴着鐵鏈,被鎖在一間老破土房裏,髒亂的炕子上還有一碗冷掉的飯和饅頭。這個視頻旋即引起風波,被稱為豐縣鎖鏈女事件。在輿論熱議中,有人將豐縣鎖鏈女類比為現代版的白毛女,更改編《白毛女》的曲調,矛頭直指不作為、怠政和包庇罪惡的政府,以及壓迫婦女的社會制度和文化。

「太平之世,人鬼相分;今日之世,人鬼相雜。」「舊社會把人逼成鬼,新社會把鬼變成人。」僅以《喻世明言》和《白毛女》的兩句「鬼話」作結。

其他參考資料:

1. Jan Kiely, Vincent Goossaert, and John Lagerwey, Modern Chinese Religion II: 1850 - 2015 (Brill:Leiden, 2016)

2. 宗樹人、夏龍、魏克利主編:《中國人的宗教生活》(香港:香港中和出版有限公司,2014年)

3. 林振源、潘君亮主編:《優遊於歷史與田野之道:勞格文教授榮休紀念譯集》(香港:香港中和出版有限公司,2023年)

4. 裴宜理 ( Elizabeth J. Perry):《安源:發掘中國革命之傳統》(香港︰香港大學出版社,2014年)

5. 高華︰《紅太陽是怎樣升起的:延安整風運動的來龍去脈》(香港︰中文大學出版社,2000年)

6. 周錫瑞 (Joseph W. Esherick) :《意外的聖地:陝甘革命的起源》(香港︰中文大學出版社,2021年)

7. 彭麗君︰《複製的藝術:文革期間的文化生產及實踐》(香港︰香港中文大學出版社,2017年)

破除封建迷信,可以思考一个问题,每年灵隐寺的头炷香是谁烧的?

越南也有庙宇拜胡志明

干死习近平

第三张备注写1955年,图片却是文化大革命,年份应该是出错啦

@kes 不止出租車司機。一般的家庭甚至軍隊都有這種用毛澤東像驅邪避鬼的故事。這種操作甚至不限於大陸,台灣的國軍也有用老蔣像避邪的故事。

90年代,中國的出租車司機會將毛澤東像掛在車內倒後鏡上,用來辟邪擋殺保平安。

很好的文章。有趣之处在于,坐稳了既得利益者的位置之后,如今的地方小干部成了最爱搞些“封建迷信”的人群,听过很多求助于鬼神、八卦、风水以求仕途稳定的例子。

讓想到了儒道釋馬四教合一第一人郭繼承😂

新时代叫魂

有趣

呃从小就听白毛女的故事,一直以为是有故事原型的,还记得大人告诉我她是因为没有盐吃才头发变白的。。。读了这篇才猛然发觉这故事的诡异之处。好希望这本著作能有中文版本。

《白毛女》最出名的改编是央视的小品吧!欠钱不还的杨白劳诡诈黄世仁。“人-鬼-人”让我想起央视一部关于日军战俘的纪录片的总结。