在全民皆攝影師的時代,一場運動的參與者本身就是運動最直接的記錄者,在香港雨傘運動之中,高舉雨傘的人被拍攝,下一秒很可能就是他高舉相機/智能手機,轉過身去拍攝那個放下相機舉起雨傘的人。在這種影像飽和之中,所謂的專業攝影師如果要區別於Facebook上往往是第一手熱辣辣影像的製造者,必須要另闢蹊徑,因為所謂紀實攝影的第一規條「你拍得不夠好是因為你離得不夠近」(羅伯特.卡帕)在這種肉搏戰一樣的佔領運動已經失效,因為人人都離中心那麼近,全民運動中所有人都成為中心。

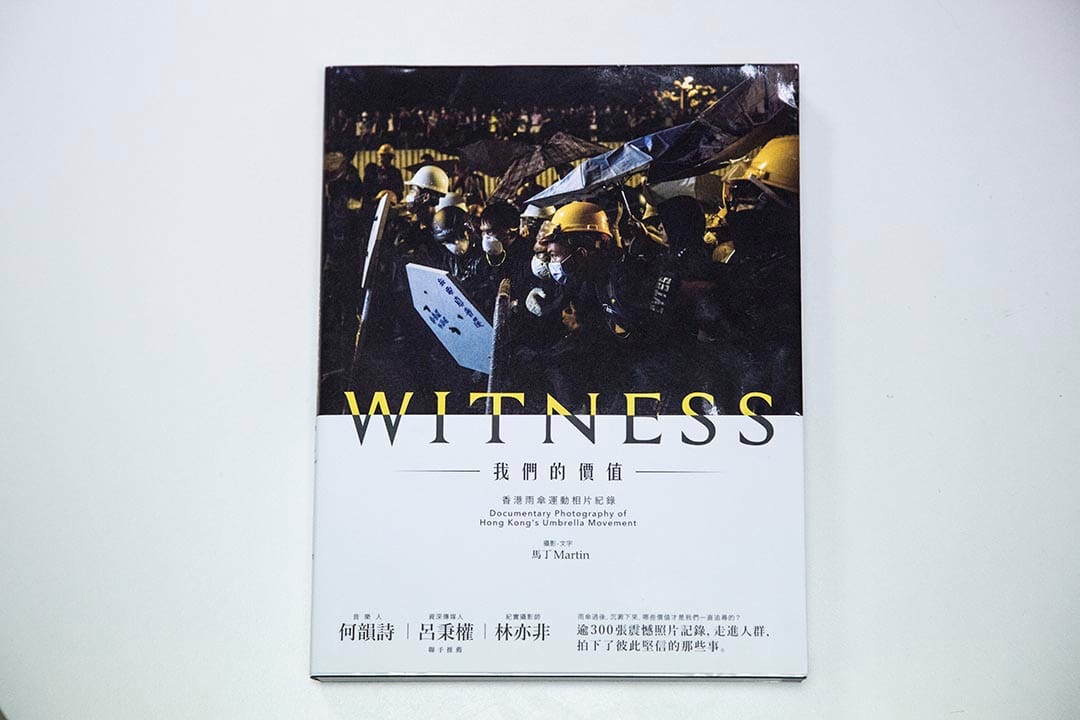

如此情勢下,首先突圍而出的,依然是遵守傳統新聞攝影理念,但做得更多以求以量取勝的攝影師。無法迴避的一本攝影集當然是馬丁的《我們的價值》,這本厚達數百頁的全彩色影集幾乎無孔不入地記錄了928之後運動的方方面面(遺憾的只是928當天及此前,馬丁不在香港,成為他的記錄最大的缺失)。馬丁雖然是商業攝影師,並非專業記者,但他在整個拍攝之中無處不表露出一個戰地攝影記者的素質,在他的影像中最能傳達的是:這是一場多面向的戰爭,除了劍拔弩張的示威者與警察之間的衝突,馬丁還善用特寫去挖掘個人內心的「戰爭」,雖然他沒有拍到928那天的催淚彈的硝煙,他卻拍下了因此深埋在人心的硝煙。這一點超越了他影像語言的保守,成為《我們的價值》的最大價值。

與之相比,本來是紙媒攝影記者的譚志榮採取的卻是並不那麼新聞攝影的敘述方式,按理說他長期置身佔領區的第一線,無數晚上直接和留守者一起睡馬路共同進退,他完全可以交出一本更全面的雨傘運動全記錄。但譚的《我們不是暴民》(四筆象出版)在編輯選擇上頗見心思,剔除了大多數衝突的時刻,而去凝視那些決戰前後的人的肖像、他們晨起或者熟睡時的那個「純真時刻」,讓你看到的絕非「暴民」而是赤子。此外,對一縷縷斜穿過密集樓群的陽光、黑夜裏散落街道的物件上面的微光,譚志榮願意為之停步,也顯示出他並非一個攝影記者而更像現代意義的「影像拾荒者」,他撿拾了這場運動的草根、即興、野生等另類價值。