问:过去你的纪录片作品一般跟维权抗争运动相关,这次为什么会做“夹边沟”这个历史题材的纪录片?

艾:这可以说是意外促成的。2014年清明前,我到甘肃敦煌旅游,计划中也包括顺便去夹边沟看看。3月底我到了天水,那里的右派老人说起清明节要去夹边沟纪念,还说起他们建了纪念碑,但是碑被砸了。

对我来讲这是一个重要线索,这里出现了一个冲突,这个冲突是我非常关注的。近年来各地开始出现有关过去悲剧事件的纪念碑,碑是一个记忆,纪录片也是一个记忆。砸碑的事情,天理不容。地方政府怎么可以这样做?但我没有想到要拍片,因为文字和影像方面已经有了不少关于夹边沟的叙述。

4月4号,我到明水见到参与祭奠的五七老人(注:1957年反右运动中被划为右派的老人),还有夹边沟遇难者的子女,还有兰州的右派难友、具体负责建碑事宜的张遂卿先生。张先生事先告诉了大家有关清明祭奠的消息,结果我们一到酒泉,维稳干部就出现了,警察也可能早就把老张盯住了。

我们把东西放在宾馆方面就租车去夹边沟,维稳干部跟着拽着说不能去。我们没理睬,招了一个出租车就走了。但是他们根据车牌号通知了出租车行,车行不停地打电话要司机返回。后来我们还是往里去,但路上早就设了岗,说什么军事演练,不让去。这个情形出现在(纪录片)第二集的开头。

第二天我们又叫了一个车,先去看了石料场里被砸的碑,然后去到接近夹边沟的路口,前一天设的岗已经撤除,我们以为可以进去,结果到夹边沟林场大门口,那里又设了岗,两排穿迷彩服的人站在那里。

这个情形后来成为本片第一集的开头,由此拉开夹边沟祭事的序幕。观众也就和我们一起进入到冲突中,这是一个当下的冲突:有关记忆和禁忌。但当时我还没有把握,不知道是否有充分的人脉线索可以支持完成这个作品。

问:后来怎样终于进到夹边沟里面的呢?

艾:五月份我又去了一趟。先到兰州,再到酒泉。事先我约了协助老人们建碑的师傅,他是夹边沟移民,他了解建碑过程,曾负责这个工程。

清早六点,我和一位志愿者朋友从酒泉下车,约好的师傅没来。我隐约觉得有车跟我。后来我告诉师傅说我们到了一个牛肉面馆。师傅来了,和我们一起坐下来吃面,用眼睛扫了一下,意思是“他们”在旁边。他说,今天你不能去,他们准备好了不让你们去;说是上面昨天就给他电话了,他不能陪我们。我就说我们不去夹边沟。他和监控他的人就先离开了。

我们转道去了高台明水拍外景,当天傍晚回到酒泉,立即叫了出租车去夹边沟。但司机不知道地方,我们在新添墩当地老百姓的坟场转到天黑,也没有找到右派坟场——其实它就在不远处。

第二天清早,打个车再去。这次进到了峁家山风口,找到了那个右派坟场。沙地里还能看见当年埋人的破棉絮,遇难者的衣服也还在。我和我的朋友从坡底一直走到山坡上。四周的人很容易发现右派坟场有人,也没处躲。我们在那里大概逗留了一个多小时,来了两个人阻拦我们。

我不想发生冲突,我们就两个人。要是录像带被拿走了,这一趟就白跑了。看见有人来,我就把摄像机给了我的志愿者朋友,我说你开机,对着人拍,随便拍什么。

那两个人盘问我们是哪里的,来干什么,说这里不能录像。我说不能录我们就回去。他们说,那你们不能走,我们要打电话给区里……他说的地方话我也不太懂,反正意思是打电话给区里的国保。我们就被滞留在那里,一旁是被挖掘破坏的夹边沟纪念碑遗址。我老想把录像带藏起来,但其中一位女士就跟着我,说去方便也要跟着,就没什么地方可藏。他们把我们扣了大概几十分钟,就让我们走了。

这样我第一次拍到了夹边沟右派坟场里面的状态,努力了四次,第四次才进到了夹边沟里面。

问:为了拍这部片子你付出了怎样的努力呢,比如去过多少次?

艾:去了多少次我自己也记不清楚了。我是从2014年4月4号开拍,大概一到两个月会去一次。到现在,一年半都过去了。

这个作品要有足够的视听元素才像纪录片,不然就像访谈。从纪录片的性质来说,我更关注故事及如何讲述。包括到外景地,重现大漠戈壁的生活环境。我希望观众有设身处地之感,然后才去想:我们要不要否定那个时代。

比如说风的声音,50多年过去,现在一些地方造林多年,周边大片农田,已经听不到原始的风声了。特别强大的风沙声音,我是跑了很远的路,去了未被开发的沙漠地带,特别是在荒岭高处才录到。我觉得,这种风声和他们讲的风沙之夜吻合。

比如零下三十七八度跳进雪里,很难呈现。但是多少要让观众看到冰雪,所以我春夏秋冬都去过。

片子里人物提到的地名我尽量去。比和凤鸣教授讲她去明水寻亲,那一条路我们重走了一遍。从她启程的农场到柳园车站,再到明水河老火车站下车。从那里去明水滩。我大致走了两遍。我希望人们在片中看到杨继绳先生讲到的情形,劳教绝不会送你去好地方。从河西走廊往敦煌,再到新疆、青海,戈壁荒漠何止一个夹边沟劳教遗址,又有多少英灵含冤死去!

片中九十高龄的李景沆教授至今依然在追问:没有水源,没有种子,没有工具,把两千多人送到荒野里去干什么?进一步追问下去,我心颤栗:夹边沟惨案难道不是群体灭绝吗?谁之罪?这难道是天问吗?

问:我们看片子的过程中,感觉有几个场景是难以接受的,比方说我自己印象最深的是,一个人被惩罚得不到食物,整夜哀嚎,有人说他的声音像鬼在叫。

艾:第二天他们发现那个人趴在沙堆上死了,嘴里还有没吃完的大便。我想他可能精神失常了。在极度饥饿里,也许他出现了幻觉,在地上抓起大便,把它当成食物了。

这仅仅是我的推理,其实我的经验对此无法解释。在完全非人的对待下,人们可以比动物相争更残酷。我采访的一位管教干部的孩子,他说他去看爸爸。爸爸就让犯人给他们去河里捞鱼。他们吃完鱼,犯人问,那个鱼刺你们还吃吗?他们不要的鱼刺,犯人就捡去吃。

现在连吃剩饭我们都不能理解,但是你想,劳教犯人会吃别人吐下的东西。在极度饥饿或接近死亡时,人的味觉嗅觉可能都改变了,我们无法以常理论之。我和一些年轻朋友一起看片子,有时也会问:到时候把我们几个人关在一起,饿极了会不会互相吃,结论是肯定的。

问:那个时代里的人有反抗的可能吗?

艾:从片中可以了解到,当时被划为异类的远不止知识分子。劳教者中有工商业者,曾积极参与公私合营,结果被划资本家遭到清洗。甚至有管教干部,因为发言涉及家乡饥馑,被遣送夹边沟。还有整风小组领导者,因积极带头,祸及自身。又有同情右派者,或者在工程技术上坚持标准者,还有不说话者,因为凑数被划进去。夹边沟劳教者中很多人是1949年以前参加革命的转业军人,还有支援大西北的年轻干部……

为了维持基本生存,很多人放弃了理想和立场。在极权体制下,人们失去了获得生活资源的自由。计划经济控制了市场,离开单位、户籍,个人无法得到粮油配给。如此,其社会成员的基本生存都被权力掌控了,再加上政治打压,反抗的可能微乎其微。

我对各位劳教幸存者都请教了这个问题:有没有反抗的可能性?影片呈现了他们的回答。人们都挣扎在基本的生存线上,大多数人的日常焦虑是今天能不能吃到一个馒头。

与之相关的是也没有体力反抗,片中人说,十七八岁的人站都站不起来,还怎么去反抗?反抗不了。进一步的后果是内心麻木,这是劳教者的普遍状态:“前面一片黑”,还想什么人类、什么反抗?

听他们这些讲述,我相信观众会思考:这个社会怎么可以是这样的?怎么可以让人们回到动物性的穴居时代?甚至在最绝望时,提前挖一个坑准备好把自己埋掉。这样的时代值得美化吗?

问:现在这些幸存者说起夹边沟的状态是怎么样的?

艾:各有不同。有的人进入状态,有的人保持距离。比如有时人们会以第二人称“你”来讲述当时自己的经历,仿佛事不关己。那时的处境太极端,连当事人也需要用第二人称来建立距离,把自己摘出来,以便平静地讲下去。

我也遇到这样的人,父亲在夹边沟遇难,为了当下的安宁,他们谢绝了我的采访。我理解他们的心情,主要是担心接受采访会影响到自己的晚年生活,特别是会对孩子不利。这种情形让我感觉到,无论他们现在的生活如何好,过去的创伤都没有愈合。当他们说“我不反党,我爱党”时,我看到的却是恐惧。既如此,谁能说那个时代已经远去?

但在片子里也有很多老人,他们勇敢而坚定地讲述过去。尽管也有恐惧,有自我审查,但理性判断帮助他们承担了这份讲述的责任。

我景仰老人们的勇气,也理解人们对安全的基本需要。在纪录片里说话,在目前的社会处境中发言,这和到法庭举证有类似之处。我们必须征得讲者同意,不能把人带到他不愿意承担的风险里。任何受访者都不应该因为讲出真相而被追究,受骚扰。我没有能力保护老人们不受伤害,但是,回避苦难却是对所有人最大的伤害。这些,片中人讲得很充分了。

我能接触到的幸存者,堪称最后的夹边沟人(惨案亲历者)了。他们能替死者说话吗?也许能。但如果说每一个人都是独特的,我们只能说,大量的故事已经永远消失了。

问:在拍摄过程中你跟这些幸存者的关系是怎样的呢?

艾:我们是合作者,他们中不少人有强烈的愿望,要守护记忆,他们都支持建纪念碑。但另一方面,由于政治压力,五七叙事和当代大量的苦难叙事一样,在夹缝中生长,十分艰难。对于年轻一代,也相当隔膜。

我的主要合作者张遂卿先生起到很大作用,他作为建碑人,一直在寻找幸存者、夹边沟遇难者的亲属。尽管有了很多文字记录,他依然不弃不舍地寻找进一步的证据。这种守护和坚持太了不起了,他也承受了很多压力。我相信观众从他和片中人那里,已经看到了一座纪念碑的诞生。

动物都有记忆,何况人。然而未经呈现的记忆无关公共利益,也不能成为社会共识。在纪录片里的讲述是人们整理个人所经历的社会史,并使其清晰化的过程。而一旦清晰起来,记忆的对抗性也随之呈现。

但纪录片高度理论化也不太适合,那就没有故事了。我更关注的是人们的生活,他们怎么经历这一切?如何在绝境中求生?做纪录片是跟人的生命故事打交道,我更关注这个。而生命的经验是不一样的,这种差异特别有魅力。

例如对于死者,很多家庭都有后人返回夹边沟、明水,凭吊长辈;但能够把遗骨带回家者很少。难得的是在天水采访到一位老妈妈,她往返一千多公里,千辛万苦迁丧,居然做到了。又有母亲带着四个孩子,为了生存只得改嫁。就是在城市里工作的医生,也是靠卖血才得到路费去探视丈夫。

问:这个片子是你拍过最长的,而且也是你第一次尝试历史题材?你拍的夹边沟故事跟已有的叙述有什么不同?

艾:是。我没考虑过要拍这么长,没计划过。后来剪辑时觉得有很多人的讲述太宝贵,干脆不考虑片长。先把内容做出来,再想是否合适。

这也许跟做研究的经历有关。我们写文章、做研究首先要找一个问题,正是因为问题是那么重要,我才觉得要拍、要找这个答案。我们必须分清是非,才能建立当下的文化态度和政治立场,如果我们没有是非,谈不上其他,没有建设性可言。

大量的人会认为夹边沟不是一个新故事,但我觉得夹边沟当下的遭遇还没有影像跟进,而这个事件有代表性,象征着夹边沟事件的当下处境:抹除真相,打压言论自由,摧毁记忆——这些都是当下的问题。我们怎么看待过去的悲剧?这个时代怎么看毛泽东时代?要不要守护我们有关历史悲剧的记忆,我认为关系到当下中国向何处去。

另一个,这部纪录片包括了从未被讲述的故事,即夹边沟亲历者后代的回忆。这也许来自我作为女性作者的视角。当一个家庭的主要支撑者被遣送劳教后,他的妻子儿女怎么办?她们经历了什么,亲情如何维系?这是夹边沟故事里很重要的部分。

第三个,我没有孤立地讲夹边沟农场,而是和其他劳教农场的故事关联起来了。影片中也呈现了如蘑菇滩农场、赤金农场、丁家坝农场、饮马农场等劳教遗址。

接受我采访的一位老人当时在赤金农场,他讲到人的濒死状态。我将其讲述插入其中。我觉得这些生命经验对夹边沟故事是重要佐证,很多经验是共通的。何况,如果不是这部纪录片,这位老人的讲述就无法进入影像记忆,所以我没有给自己设限。

问:这一次在呈现方式上你有什么比较新的经验或尝试?

艾:我觉得第一个,纪录片必须提供新的视听证据。有关夹边沟的故事,一方面要找到人证物证,去证明它是真实发生过的。另一方面,我们不能发明证据,必须找到当事人。结果我发现,很多惨案的证据在民间。人证俱在。我们的工作是去收集和保存,将它存入公共记忆。

我在天水看到一个家庭保存了他父亲的来信原件和明信片,真是非常感动。这就是视觉证据,它的证据效力也是文字转述做不到的。影片中还采用了很多家庭保存的老照片,照片上的音容笑貌揭示了被政治斗争所毁灭的生命形态,右派、劳教者不再是抽象的概念,而是可以感知和交流的生命形象。

影片中也采集了新的影像证据,比如在过去的劳教农场遗址,作为场部的建筑都有一个三角屋顶,上面有一个五角星。劳教人员住过的老房子、农场所在地的地貌,很多都是去农场实拍的。此外也请幸存者辨认,找到跟当时的状态相似的外景地,由当事人对观众说:“我们就是在这样的地方挖个洞,住在里面”。

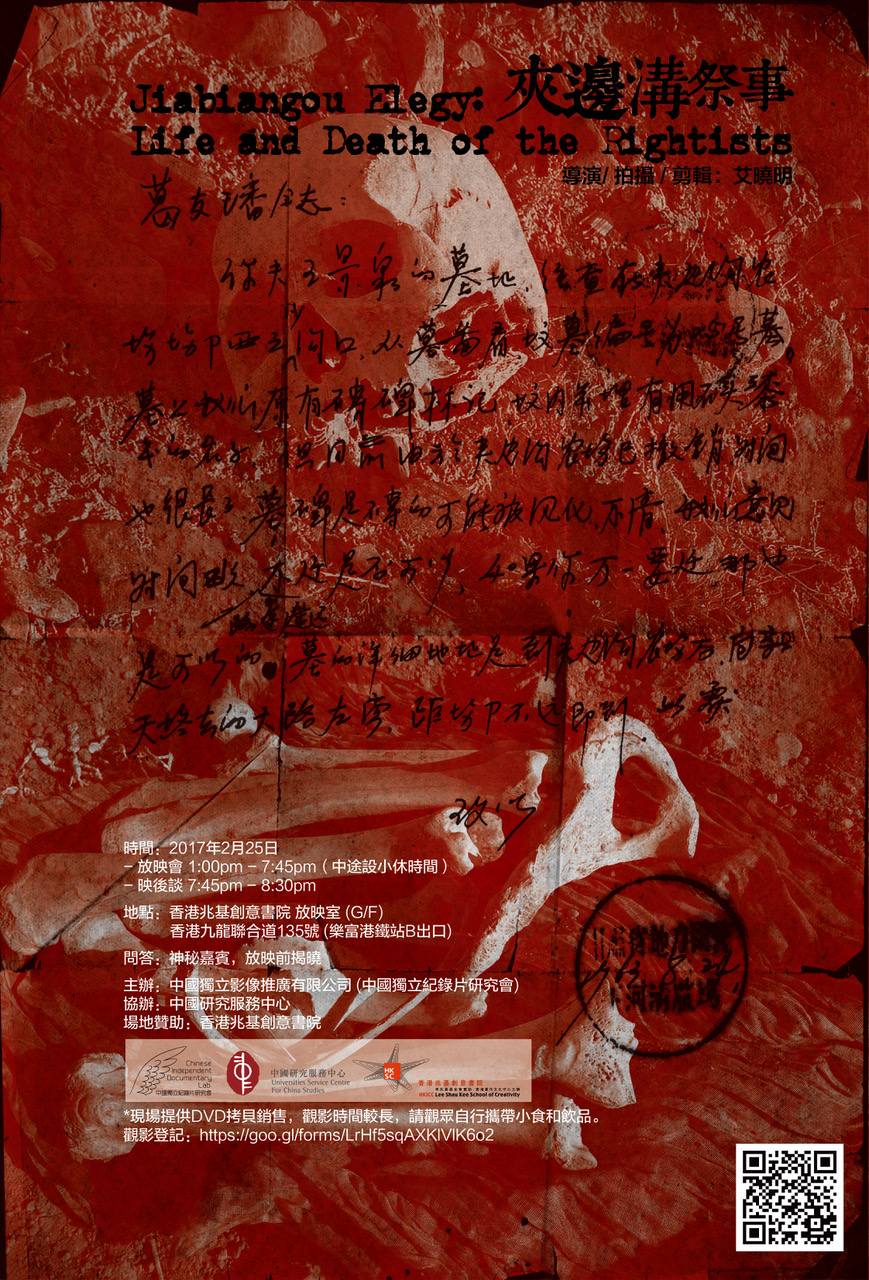

影片里故事的跨度不限于反右到夹边沟农场解散那三、四年,从夹边沟回到原单位,这些劳教者后来的遭遇、子女的故事以及获得改正的结果,也包括在纪录片里了。我最后决定将片名从“生死夹边沟”改为“夹边沟祭事”(这是拍摄的初衷,也是初剪的片名),因为这才是焦点所在。是的,影片寻找生前,聚焦死后,追问为什么我们要祭奠冤魂。

大学的时候在图书馆借过一本讲述夹边沟的书

描述事实的时候不要夹带私货,顺便裹挟别人的感情

@Adwoa 這是微信的新功能,“特殊”圖片攔截(包括發到群中)。至於你說的一部分人的情況,我身邊也很多而且年齡段不限,大概斯德哥爾摩綜合症已經嚴重擴散了吧

我把这里部分有关夹边沟的文章片段截屏成图片发在微信朋友圈,没有显示发不出去,但只在自己的朋友圈看到了,朋友的朋友圈都不显示

那些看似已灰飛煙滅的歷史悲劇會以其他的形式存載在我們的語言、思維模式里。夾邊溝早已不光是個地理上具體的勞改營,而是公共記憶中創傷。這是不會隨著時間自動修復的傷,是可以在人們行為中不斷重複的傷害,只是變換了形式而已。比如我們怎麼對待持不同意見者(不管是極左或極右)? 是不是因為他們跟我們意見相左,就可以理所當然降低他們的人格、懷疑他們的智力、存在的價值、打壓剝奪他們的話語權?而是不是每個人都有機會、有能力判斷所接受的知識和信息?而又是什麼在影響人們的判斷力?夾邊溝不是塵封的歷史,啟蒙每一代都要繼續。

@hualun 我是說我認識的一些,並沒有整體貼標籤,請不要忽視修飾詞,不要斷章取義。發現身邊還有這樣思想的年輕一代,確實讓我詫異和痛心。不存在道德高度的問題,只是如果老一輩這樣,我還覺得正常,因為他們生活在那個變態的年代,又沒有互聯網,信息閉塞。在信息社會裡如果還這麼容易被洗腦,那就真要看看自己腦子是不是過早生鏽了?

我觉得最让人痛心的是,社运人士为这个国家付出了那么多,到头来很多人却看不到这个影片,更多的大众只能从官媒极尽歪曲之能事的报道中了解其人其事,换来一片辱骂和曲解。如果没有被足够广的大众看到,那么这些奋斗真的有意义吗?牺牲和成果悬殊

也有我这样的90后,因为《夹边沟纪事》这本书重新理解和体验了特殊年代的荒谬和疯狂。不知道楼上这样所谓的义愤填膺有什么意义,给80后,90后带上标签,自己抱住道德高地,又可以美滋滋地过上一天了。

理解力与年龄无关。

身边有不少不谙世事的80, 90後在崇拜文革的時代,其中有些人雖說受過大學教育,但是生長在封閉的農村,父母也沒文化,缺乏家庭教育,上大學後接著被洗腦,又沒見過外面的世界,也看不到不同意見,聽不到不同聲音,逐漸轉變為不容忍與自己不同的意見。真的應該造一座文革體驗營讓他們去試試煉獄般非人非鬼的生活!