编者按:2017年1月14日,由影意志 Ying E Chi 主办的2017香港独立电影节请来台湾著名电影人小野老师(李远),希望借座谈会讨论台湾新电影于现今香港的意义。小野老师以参与者角度讲述了当年台湾的政治和社会环境如何造就台湾电影新浪潮的创作环境。四位年轻的香港电影人也谈论了自己对台湾新电影的看法和理解,并连系今天的创作环境,今天香港的创作环境是否能够(或已)推进另一波电影浪潮?不同岗位的电影工作者如何互相协作?

李 = 小野老师

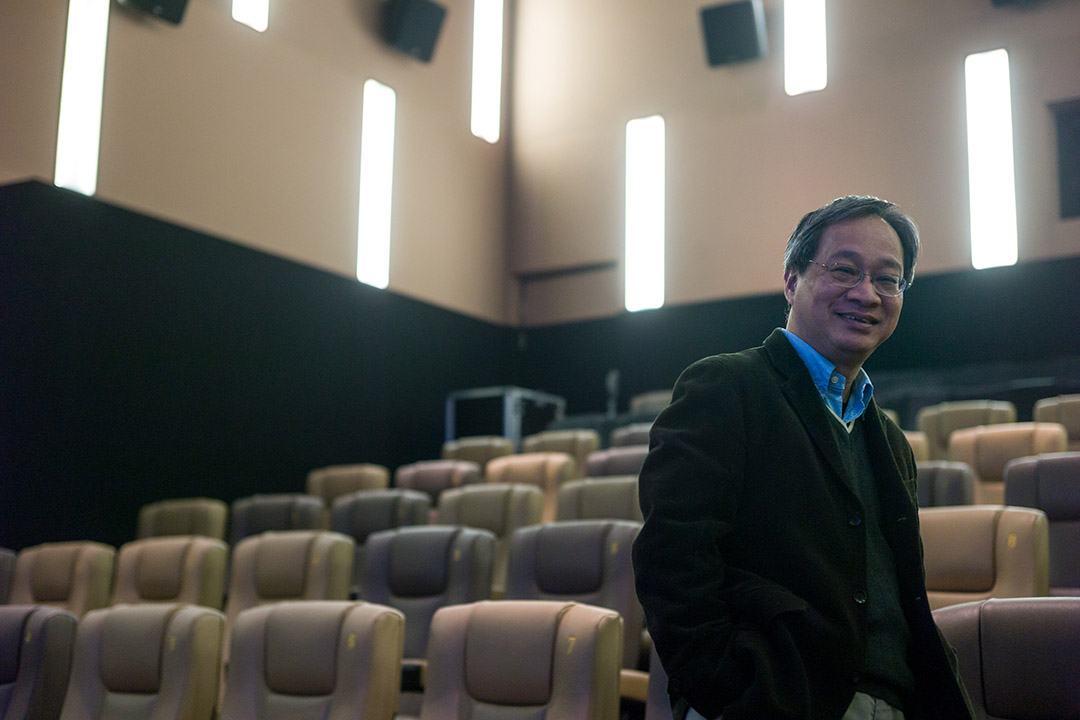

作家、电影人及公民运动者。文学作品100部。电影剧本20部。得过国内外大、小文学奖及电影金马奖、金鼎奖。他的童话曾经得到德国青少年图书馆推荐,电影剧本曾经得到英国伦敦国家编剧奖。这几年积极投入环境生态保护及文化教育相关的公民运动。刚刚接任台湾第一所台北影视音实验教育机构(TMS)的校长,培养电影电视音乐剧场幕后工作人员。

黄 = 黄玮纳

毕业于香港城市大学创意媒体学院,2012入选台北金马电影学院,担当编导。《他们的海》(2014)荣获鲜浪潮大奖,最佳电影及 ifva 金奖等多个奖项,并参展三⼗多个重要级国际影展。

卢 = 卢镇业

毕业于香港城市大学创意媒体学院,独立电影导演兼演员。短片作品包括《打还打,唔好打头》、《春夏之交》、《那年.春夏之后》及《金妹》。

郭 = 郭臻

毕业于香港演艺学院电影电视系,独立电影人及自由业者。短片作品《一天》、《妈妈离家上班去》均获得多个国际奖项;《流放地》获金马奖最佳创作短片提名及中国独立影像年度展短片竞赛最佳导演。《十年》中的〈浮瓜〉为其于2015年完成的作品。

梁 = 梁佩佩

毕业于香港演艺学院电影电视系,在学时期曾参与《一天》及《妈妈离家上班去》编剧一职。近作为《十年》中的〈浮瓜〉。

香港年轻人眼中的台湾新电影

郭:我从读书的时候开始接触到台湾新电影,电影看得不是很多,比较容易看到的是侯孝贤、杨德昌导演的作品。可是关于台湾新电影的书我却看了一堆,因为我觉得那个时期的创作者们的故事很有意思。他们都是在用一种非常真诚的态度去拍摄生活和社会,以及一些历史的东西。“究竟台湾人是怎样的?”这个问题在他们的电影中常常出现。我觉得,因为香港和台湾有着类似的殖民历史,所以电影里的很多情感比如乡愁都有共通之处。在美学方面,我也从台湾新电影中受到诸多启发。比如,如何用写实的手法去拍摄那些故事?如何不被情节带跑,从而保留更深层的意义?

很多台湾导演提醒我说《十年》你一定要去看,看了你就会发现香港年轻导演起来了。那种状态很像1982年台湾中央电影公司里一群年轻导演起来的样子。

梁:今天是我第二次看杨德昌导演的《海滩的一天》,第一次看是十年前。那时候,杨德昌导演刚刚过世,我们学校有纪念放映。但我那个时候完全睡着,无法理解整个故事以及他所要表达的意涵。今天再次看这部电影时,我完全投入进去了。我发现它的力量和影响到今天为止仍在。

黄:这一两年我有重新回头看一些台湾新电影,对我来说这是完全不同于校园时期的思考模式。刚开始读电影专业的时候,我是以一种学习的心态来看电影的,常常会按下暂停键去分析电影中的剧情和结构。现在当我以另一种模式来欣赏台湾新电影的时候,感触很不一样。因为喜欢电影,我从香港电影开始慢慢接触其他华语地区的电影。那个时候大陆的电影,尤其是第五代导演的作品,更像是一本历史书或是一堂历史课。那个时代,大陆电影中都揹负着“大时代”、“悠久历史”的集体性概念。但那个时候,我觉得台湾新电影很有趣。透过影片,我可以看到在那个时代里,每个具体的人是如何生活。

卢:我也是从大学开始接触到台湾新电影。那时候常常在学校的图书馆找 DVD 看。那时候看的第一部新电影是《一一》,看完之后很震撼便顺势找更多电影来看。大学时期,我在电影史这门课上的论文就是关于台湾新电影的,看了很多影像文字资料之后觉得他们很厉害。在学院里,基本上都是作品本位,更多地强调故事和技巧。但是看到1987年台湾新电影宣言中导演们提出的三个质疑让我觉得很震撼。当我毕业后开始拍自己的独立作品或参与一些电影讨论的时候,都会想起那个时候的台湾电影人。

三十年前的台湾,今日的香港

李:去年,我在台湾电影节上看到一部由香港年轻导演合拍的一部电影《十年》。看之前,很多台湾导演提醒我说这部电影你一定要去看,看了你就会发现香港年轻导演起来了。那种状态很像1982年台湾中央电影公司里一群年轻导演起来的样子。

和三十年前的台湾一样,现在的香港有一种奇特的气氛。社会压力很大,导演反而能找到很多议题。反过来看,现在台湾新导演所面临的困境就是整个社会自由到不能再自由,已经没有什么议题可以拍摄了。

我看的时候真的吓一跳。因为我一直以为回归之后,香港人言论自由等方面都会受到诸多限制,导演可能不太敢去触碰一些敏感题材。就像三十年前戒严时期的台湾,电影必须接受审查。

1982年,我们直接说服了中央电影公司的老板,投资四个年轻人拍电影。当时这四个年轻导演都没有拍过长片,有两个拍过电视单元剧,一个是杨德昌一个是柯一正。那时候,整个公司都不太相信这四个年轻导演,但第一部电影《光阴的故事》票房很好。那个时候台湾社会很封闭,没有看过这种艺术类型片,而且我们的宣传标语是“中华民国第一部艺术电影,你看不懂”。我们的宣传海报是四个人的背景,和之前的商业电影宣传完全不同。这种方式刺激了很多大学生,所以电影票房很不错。

在这之后我们就立刻着手拍摄第二部电影《儿子的大玩偶》,请来了三位年轻导演,侯孝贤是其中之一。在拍这部电影之前,侯孝贤处于商业体系之中,他并没有自觉走入新电影这种风格。那时候他说,“《光阴的故事》非常成功,可不可以再找两个年轻导演,我可以带他们。”从这里可以看出,那个时候侯孝贤心胸很宽广,很想提拔年轻人。当时我们有找到李安,他是我们看到的最有希望兼顾艺术和票房的导演。但是李安那时候正在纽约大学读书只能作罢。后来我们退而求其次,找到万仁导演和曾壮祥导演。他们都是海外留学归来,带回了很多西方的电影知识,完全不同于本土导演侯孝贤。

这部电影改编自黄春明的小说,他当时是台湾乡土文学的代表。那时候政府比较害怕乡土文学,有人评论道台湾乡土文学专门讲工农兵,非常具有社会主义思想。在那个反共的年代,黄春明被视作危险人物。所以这部电影一拍出来,就有人写黑函检举我们,认为这部电影批判了六十年代美军占领台湾之后的社会氛围、批判台湾是殖民地,还批判了台湾的贫穷。因为这部电影要被禁掉,在媒体上引起热议,反而让电影名气大增票房大卖。这部电影其实拍得很艺术,但票房高达三四千万。

从1979年“美丽岛事件”到1982年新电影时期之前,整个台湾的社会气氛非常紧张。戒严之前这五年,各方势力崛起,社会十分混乱。到了1987年,新电影票房出现问题,整个社会开始反扑,批评新电影只拍艺术不考虑商业。在这种舆论中,终于发出了台湾新电影宣言。三十年前,包括我在内的五十多个电影人文化人发出宣言,希望政府鼓励新电影。

所以当我看到《十年》这部电影的时候,我发现这群香港年轻导演所面临的困境和压力和我们当年的状态有点像。虽然台湾和香港的历史背景不同,但社会的紧张气氛和压力是一样的。

杨德昌跟我讲过一句话,“当你在打篮球时,如果身后有个人比你高要‘盖火锅’时,往往投篮都能投进,因为压力很大。”当台湾解除戒严之后,社会压力消散,台湾电影的力量反而减弱了。西方甚至有很多人认为台湾新电影就结束语1987年的电影宣言。事实并不是这样,1989年侯孝贤导演的《悲情城市》得到威尼斯影展最佳影片奖。从那之后,随着李安、蔡明亮等导演的加入,台湾新电影在1990年代之后逐渐走出一条新路——国际影展,但台湾本地的市场渐渐流失。

和三十年前的台湾一样,现在的香港有一种奇特的气氛。社会压力很大,导演反而能找到很多议题。反过来看,现在台湾新导演所面临的困境就是整个社会自由到不能再自由,已经没有什么议题可以拍摄了。除了《十年》之外,我还看了好几部香港短片,都非常有想像力。台湾社会变自由之后,这种想像力反而缺失了。

社会议题 V.S. 电影语言

主持:很多台湾电影人都觉得,香港年轻导演的作品涉及社会议题更多,但也有人对这种题材的电影产生质疑。比如,有些人认为《十年》在议题上的影响力盖过了本身的电影语言,议题很有力度但表达技巧却遭人诟病。对年轻导演来说,如何在二者之中找到平衡呢?

2014年雨伞运动对《浮瓜》来说很重要,那时候出现了很多我们从未接收过的资讯。后来,我们尝试从香港的新闻事件中抓取人物和故事,去推想未来的香港将会如何。文本上就慢慢出现了很多剧情的内容,戏剧化却又有合理性。

郭:在《十年·浮瓜》之前,我没有拍过这种类型的电影,对我来说这是一种新的尝试。在这之前,我的作品关注的更多的是个人生活以及写实的故事。但是在接到《十年》拍摄计划后,跟编剧一次次的讨论之后确定了现在的形式。其实当时我并没有思考很多电影语言的东西,只是确定想用黑白来呈现故事。一般来说,我都是通过剧本类型来决定拍摄手法。《浮瓜》是一部剧情主导的戏,所以电影语言更偏向于类型电影的语言。我觉得在拍摄这种关于社会议题的电影时,更重要的是找到一个创新的观点,这样自然会延伸出一种新的电影语言。

梁:我是《浮瓜》的编剧。那时候曾经出现过很多版本的故事,我从欧洲一些共产国家倒台的大事件中抓取出一些小细节,来表达我对香港的想像。但是这些情节都太戏剧化,于是就在不停地推翻这些故事。2014年雨伞运动对这部电影来说很重要,那时候出现了很多我们从未接收过的资讯。后来,我们尝试从香港的新闻事件中抓取人物和故事,去推想未来的香港将会如何。文本上就慢慢出现了很多剧情的内容,戏剧化却又有合理性。

黄:从学生时代到毕业后,我拍摄的题材其实很少涉及香港社会议题。其实我一直在思考自己创作的原动力,比较关注于内在的探索。到现在我也很怕去触碰一些宏大的社会议题,不是说我不关心,而是我没有信心去清晰地表达自己对整个香港社会的理解。

卢:我的第一部长篇《那年春夏.之后》就是一部关于社会运动的影片,但其实是很个人的东西。这部纪录片我拍了两年多,如果不拍摄我也会身处于那个场景当中,我本身都会参与到社会运动当中。我想看到关于这些社会议题的作品,我有很多疑问,所以就通过拍摄影片的形式去探索了。

李:为了纪念台湾新电影三十周年,我们做了一部纪录片去了解全世界的影评人和策展人如何看待台湾新电影。其中很多大陆导演认为,将这些新电影三十多年前的社会背景拿掉,电影依旧成立。电影中一些人性的东西是永恒的。社会议题只是电影的背景,其中的美学,叙事以及人性的共同点让这些电影历久弥新。

那时在台湾接受教育的年轻人非常可怜,他们既接不上中国真正的历史,也接不上日据时期台湾的历史。在新电影开始之际,台湾有了民歌。我们唱自己的歌,却不知道自己是谁。

反过来看中国大陆第五代导演,那时候正值十年文革,那时候通过口试方式招进来了第一批北京电影学院的学生。这群人后来就成为了非常著名的第五代导演,比如张艺谋、陈凯歌还有田壮壮。

我和他们的第一次见面就是在香港。在1980年代,台湾导演和大陆导演是不能碰面的,也不能看大陆的小说。当时我们是通过香港影评人的安排,大早上在一家还没开门的餐厅里面偷偷会面的。餐厅全部是黑的,两边人马从后门进来,那种满满靠近的感觉很奇怪。回到台湾之后,我们都不敢承认有过这次会面。

其实台湾战后这一代的精神生活是很贫乏的。我们从小接受的教育就是绝对不能接触大陆的文学。那时在台湾接受教育的年轻人非常可怜,他们既接不上中国真正的历史,也接不上日据时期台湾的历史。在新电影开始之际,台湾有了民歌。我们唱自己的歌,却不知道自己是谁。

在这种文化空白之下,我们这群崛起于1980年代的导演突然有了很多题材可以拍,所有的台湾历史、文学作品以及社会议题都成为了我们电影的素材。1980年代台湾新电影的机遇就是源于此前社会的封闭。这些导演都是在很贫乏的社会环境中长大,可是他们对一些人文的东西充满了渴望。在电影中处理人物时,他们都是充满了情感的。所以有人说侯孝贤的每一部电影都很悲伤,因为主题都涉及到离别或死亡,可是在他的电影中你又能感觉到他对整个世界充满了眷恋。像这种优秀的电影就和社会议题没什么关系。

所以说,电影的好坏绝对不是看它有没有触碰到社会议题,社会议题只是给导演提供灵感的时代背景。如今台湾年轻一代导演不是不愿去碰社会议题,而是没有什么可以表达了。台湾政党轮替数次,贪污腐败依旧,当年对自由民主的热情逐渐消退,理想甚至幻灭。所以台湾新一代导演转向拍摄一些小的议题比如个人生活,于是就越走越窄。

近年来香港有很多不错的独立短片,主要是缺乏和普通观众接触的平台和机会。香港的放映机会太少。但是去年《十年》的放映中有很大一部分是社区放映,效果很不错。

对香港新一代导演来说,并不是这个社会议题比较多,而是他们生活在一个动荡的年代,他们会触及更多非商业性质的题材。现在很多香港导演去大陆发展,反而空出一大片空间供年轻导演施展拳脚。回归之后,很多人觉得香港电影逐渐失去本土特色,因为香港导演和演员越来越重视大陆市场。可是也正是如此,香港年轻人有了更多的机会。

香港“新电影”未来市场在何处

郭:目前,我还没有想像过自己作品的市场。我已经拍了九部短片,在国际影展的曝光多于在本地的放映。我现在的愿望很简单,就是希望自己的作品长寿一些。去年,《十年》在香港社会有很大回想,票房也不错。虽然这和社会气氛有关,但我觉得这也彰显了一种可能性。近年来香港有很多不错的独立短片,主要是缺乏和普通观众接触的平台和机会。对我们这种短片来说,香港的放映机会太少。但是去年《十年》的放映中有很大一部分是社区放映,效果很不错,我觉得这就是一个机会。

黄:毕业之后,我有在电影工业体系中混过一段时间。在那期间,我感到很失望,我发现自己无法在体系之中生存下去,所以后来我就跑出来做独立影片。现在拍电影没有考虑票房都问题,我认为电影总能碰到对的观众。

卢:我想在香港拍独立电影的人都有很多类似的经验,我觉得用作品的生命而非市场来表达这种想像会比较准确。我觉得我们都有想过如何让自己的作品存活得更久一些,所以有时候会想独立电影的发行可不可以有一些新的方式。

观众:市场并不是单指商业市场,而是我们要如何去发行香港本地独立电影。现在我们讨论独立电影,都会从主创的角度去谈而忽略了发行。除了思考如何拍好一个故事之外,我们是不是也应该去考虑如何将一部影片推广出去?

黄:《十年》之后,香港发现原来本地有这么多优秀的独立短片,于是他们开始去留意。我觉得香港观众正在改变。

李:电影圈除了电影工作者之外,制片和行销人员都很重要。另外,我觉得这种独立电影节非常重要。在台湾电影非常不景气的时候有些导演就自己办16cm电影节,其中最有名的就是魏德圣。当他还在办学生电影节的时候,他不曾想过自己将来拍摄的商业电影会卖到五亿七千万。当时他很努力地办电影节,不停地去大学里演讲。所以对独立影片来说,校园院线也是一个不错的方法。

有反對有限制才有好的電影,大陸的電影不反映現實,不想像未來,除了紀錄片,好看的太少了