那是一段没有回头的生命旅程。

1949年1月5日,王木永带着妻子王玉花及1岁大的长子从埔里出发,他们先是搭巴士到彰化员林,然后改搭火车到台北,接着再转车前往东部。从苏澳搭上船准备偷渡到八重山时,已经是17天后了。但这艘25匹马力的走私船并不是他们最后的交通工具,越过国界,在与那国岛停留一晚,隔天再改搭45匹马力的船只,渡过海上狂乱、婴孩惊恐,最后终于抵达了石垣岛。

这是王玉花第一次离开台湾,到冲绳一座陌生的岛屿,而这一待就是一辈子。

已经89岁的王玉花,在全家归化日本后,改名玉木玉代。她与44岁过劳早逝、改名玉木真光的先生,一共育有7名子女。在石垣岛67载,如今开枝散叶、儿孙满堂,家族成员逾百人,是当地相当庞大的一户人家。

旅日导演黄胤毓花了一整年时间,从石垣岛、西表岛、宫古岛、冲绳本岛、日本本土与台湾各地,访谈超过150人,最后选定玉木阿嬷一家,完成《海的彼端》这部纪录片。

台湾人移往八重山的起点,可回溯至1920年代,当时他们或到西表岛从事矿坑工作,或到石垣岛发展凤梨产业。1935年,王木永与哥哥王能通跟着员林出身的实业家林发,一同前往石垣岛成为凤梨农民。无奈受二战波及,1944年王木永放弃岛上生活,随疏散船回台避难。返台后,王木永在埔里与王玉花相识相恋,但因女方养母反对,两人决定私奔。二二八事件爆发后,王木永被警察以“非法诱拐”为由遭到审问。在社会弥漫不安与恐怖气氛时,王能通一封“不来八重山吗?我来安排偷渡船”的家信,改变了这对年轻夫妻的一生。

冲绳有一群很难拍的台湾人

“我知道冲绳有一群台湾人,很想去看看,后来开始做研究才发觉,哇,这个题材很复杂、很难,要花很多很多时间。”2013年开始,旅日导演黄胤毓花了一整年时间,从石垣岛、西表岛、宫古岛、冲绳本岛、日本本土与台湾各地,访谈超过150人,最后选定玉木阿嬷一家,完成《海的彼端》这部纪录片。

题材很复杂,但黄胤毓却想拍得很纯粹。有别于移民血泪史般的控诉或身份认同的议题取向,他决定用一个家族来讲故事,“确实有人问我怎么不这样拍,但长达一年的田野调查最后集结起来的移民群象,让我思考蛮多的。”黄胤毓告诉端传媒,如果把不同家族“悲惨”的事情断章取义剪辑成片,可能会造成另一种偏颇;而且“那个东西太强烈了,但实际对他们而言,这些不是每天要去想的事情。或许也是因为他们都过了那个阶段了。”

“那个阶段”究竟是一段怎样的生活?以玉木家而言,第一代要解决的问题是“生存”。片中,玉木阿嬷诉说起那段刚到石垣岛的日子,“那时候没米可吃,吃蕃薯(地瓜)……真辛苦,想说接下来要怎么活下去。”丧夫后,玉木阿嬷还得强悍起来,开面店遇到坏客人时,“跑50公尺抓到他,拿起草鞋打他,骂不要随便欺负人,不要以为我丈夫早死就好欺负。”一直与玉木阿嬷住在一起的二儿子、经营APPLE青果店的玉木茂治在影片里回忆时,十分敬佩母亲的坚强。

不愉快的经验

“什么是苦,没有东西吃就是苦。生病没得医就是苦。”黄胤毓有感而发地说,对流浪到异乡讨生活的人来说,没饭吃、没生活能力、没土地,这些才是真正影响到他们的,身份认同、国籍上的苦反而还好,“被欺负不是什么问题,打架打回去就好。”

尽管如此,玉木家第二代仍饱尝“台湾人”身份所带来的不愉快经验。茂治在镜头前坦言,他是成年后才说得出自己是台湾人,“小学时代,同学会拿石头丢过来,骂台湾猪。所以就把台湾的事情隐藏起来,常常被欺负很惨。”玉木家大女儿登野城美奈子也是因为先生的妈妈一句,“绝对不能和台湾人在一起”,最后靠着母亲给的50美金,两人私奔到了那霸,“『在一起吧』的感觉,就两个人一起私奔了。”

相较玉木家第二代“无论逃到哪里,也改变不了你是台湾人的事实”这种心境,不少八重山台湾人第二代选择了转身抛弃。“他们不愿意被知道有台湾血缘,有些人结婚了,太太、小孩都不知道他是台湾人。”黄胤毓解释,日本是一个单一民族,在日台湾人、韩国人,只要是非日本民族,先天就会遭到一定程度的歧视,“活在日本社会这个现实,面对那样的压力时,就会选择不公开。”不过,在这群人中,其实是有想追寻台湾的人,但“被以为是日本人”的那个保护层,还是必须牢牢地披在身上。

我是台湾人

作为混血的第三代,茂治的儿子、重金属摇滚乐团“SEX MACHINEGUNS”(性机枪乐团)的贝斯手玉木慎吾,不但经常在演出中高喊,“冲绳县石垣岛出身的台湾混血,我是慎吾,”且因为在《八重山的台湾人》一书中看到关于自己家族的故事,开始对阿嬷过去挂在嘴边的台湾有了“啊,原来是这样啊!”的心情。特别是陪阿嬷探亲、第一次踏上台湾土地后,也思考到“家族的事情,还有很多需要知道的。”

在这群人中,其实是有想追寻台湾的人,但“被以为是日本人”的那个保护层,还是必须牢牢地披在身上。

玉木阿嬷则是对台湾人的身份始终带着骄傲。前总统李登辉伉俪今年7月底应日本“全国青年市长会”之邀赴石垣岛演说,担任致词嘉宾的玉木阿嬷一开口就说,她出生埔里,是1949年到岛上的台湾人。“我有点惊讶,”当时在现场的黄胤毓回忆道,没想到阿嬷活到这个岁数,要自我介绍时,还是会先说我是一个台湾人,而不是讲自己是石垣岛的台湾人。

在冲绳习俗里,85、88、97岁生日都属大寿,88岁又被称作米寿。2015年3月28日,玉木阿嬷在石垣岛的北京饭店迎接了她的88岁寿宴。影片详实把玉木一家为阿嬷准备庆生的前期工作、当日宴席、心情点滴等,一一纪录下来。最后的大合照,百来人的背景是一幅中华民国与一幅日本的国旗,传递不论是埔里或石垣岛,对阿嬷而言都是家,都有最深的亲情羁绊。

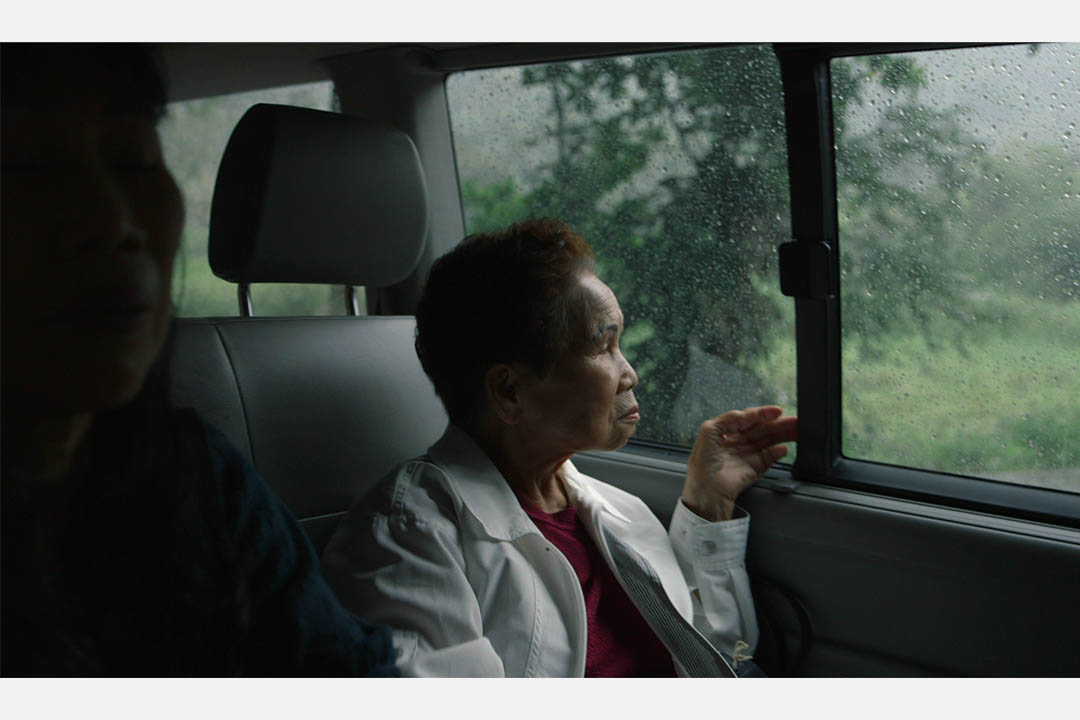

“最后一次,想让妈妈再回一趟台湾吧!”茂治在影片里道出对玉木阿嬷身体的担忧,害怕安排米寿后的这趟台湾行如果黄了,母亲将难以再踏故里。所幸在春天4月,玉木家一行5人,如期到台湾寻亲。“当时我印象比较深刻的是,到第一站埔里时下了一个大雨。气氛很浓厚,感觉好像在拍剧情片,连老天爷都帮我们下一场雨。”黄胤毓笑说,觉得那天好像就该这样,大老远来探亲,碰上那样的天气,然后找到养父母那边妹妹剩下的唯一女儿。

擦擦眼泪,玉木阿嬷跟亲人们道别。“阿嬷好像变年轻了……现在是老奶奶的脸对吧,但看起来却是年轻时的脸,”陪同阿嬷回台的慎吾有着这样的细腻观察。一起到台湾的另一个孙子、美奈子的儿子登野城忠男也发觉,阿嬷看起来真的很快乐。海的彼端的情感是加深了,但阿嬷若是走了,该怎么办?“该做点什么,让这些亲戚不会断掉,能持续下去,”美奈子如此期盼着。可能吗?

黄胤毓并不悲观。他以自己访谈过的某一户人家为例说,这家的妈妈坐轮椅了,亲人想带她回台找妹妹;但这个妹妹失智也坐轮椅,她的家人本来要他们别舟车劳顿到台湾了,但这家人依旧来了。没想到,妹妹一看到姐姐本人就立刻认出来,还问姐姐怎么来了啊?“这家人后来就迷上来台湾边玩边找亲戚,虽然妈妈3、4年前过世了,他们仍然每年都来一次。”另一个家族则是固定在清明节时来台湾,“只要有念头,都可以找到借口的!”黄胤毓笑了笑。

讨厌的回忆过去了

拍摄纪录片期间,导演与摄影师曾借住在玉木家,对这家人有相当近身的观察。黄胤毓眼中的阿嬷“其实蛮好笑的”,在健康因素被儿子下“禁骑令”前,阿嬷天天都会骑脚踏车到处闲晃,是岛上知名人物。不过,令黄胤毓真正动容的是玉木家“豁达”的人生观;像他就特别喜欢美奈子讲道,“虽然那些讨厌的回忆这么多,却只有快乐的回忆会留着。讨厌的回忆都过去了。真的,像是忘记了。”

现在石垣岛对台湾人的印象并不差,当年受歧视的滋味,第三、第四代也鲜少遇到了;在他们心目中,台湾人“勤劳会做生意”、“对岛上经济繁荣有贡献”。

讨厌的回忆过去了,现在玉木家那栋楼天天都是小孩跑来跑去,画面永远不寂寞。仿佛被这家人散发出来的快乐感染,黄胤毓极其温暖地说,“开始长期拍摄这家人是2015年的春天,英文片名就取叫『After Spring, the Tamaki Family...』,把春天这个意象凸显出来,是因为这就是我们对玉木家的印象。”事实上,现在石垣岛对台湾人的印象并不差,当年受歧视的滋味,第三、第四代也鲜少遇到了;在他们心目中,台湾人“勤劳会做生意”、“对岛上经济繁荣有贡献”。

虽然黄胤毓一直认为,以玉木家来谈在八重山的台湾人最适合,但仍有美中不足的地方——台语。父亲早逝的直接影响就是,玉木家第二代的小孩不会讲台语,这与他访谈过的许多家庭形成强烈差异。回想妈妈总是讲台语,但为什么自己总是“只听不讲”,二女儿玉木美枝子道出了成长的苦涩,“因为那时候有被欺负。”如今美奈子不无遗憾地想,“小时候一起讲台语就好了。”

“整部片都讲日文的话,会有一点困难去说服别人这是一群台湾人的故事。”为了打破语言的不平衡,黄胤毓必须从玉木阿嬷下手。“但老人真的有开关,”他有些莫可奈何地说,开关假如对了,阿嬷事情可以记得超清楚;但万一不对,整天就只能浪费掉了。其实时机是有的,“如果那天阿嬷一直听宜兰的台语广播,旁边又没有女儿在,我请她把广播关掉,用台语跟她聊天,阿嬷就顺了。”

走过米寿、回台探亲这些玉木阿嬷人生惊喜的片段,日子终究要回归平常。影片尾声是端午包粽子,阿嬷忍不住抱怨,“吃是大家都要吃,做是我一个人在做,”然后与两个女儿聊着健康、生死,“就是只想死而已。”语毕,阿嬷不好意思地笑了出来,还被美枝子反亏,“这样想的话还会很长寿喔!”包好粽子后,阿嬷带着酒到先生的牌位前,一边倒酒一边讲着无聊的玩笑话,“酒多喝点,中午就喝醉去睡吧。”这就是阿嬷的人生态度。

但阿嬷的生活九成九在石垣岛,收在这里有意义吗?兜了一圈,黄胤毓认为该回到阿嬷在岛上的生活,“那个东西才有重量。”

选择把电影结束在端午、土地公祭,不少人对黄胤毓的决定感到不解。“有人会讲,选在生日宴会,可以让大家边哭边结尾,但我觉得那只是一瞬间,不是生活。”黄胤毓说,他们在剪接上花了许多功夫,做了很多版本,“哭成一团那个太故意、太剧情式了。”结尾在回台湾?但阿嬷的生活九成九在石垣岛,收在这里有意义吗?兜了一圈,黄胤毓认为该回到阿嬷在岛上的生活,“那个东西才有重量。”

给日本的正面思考

这部130分钟的纪录片,除了拍摄当下之外,还使用家庭录影带、历史影片、旧照片、绘画及动画。像是玉木阿嬷与先生私奔、王木永遭警察审问、夫妻俩带儿子偷渡在船上情形等等,就用了多幅绘画来呈现。

黄胤毓坦率地说,当八重山的台湾人并不丢脸,不了解才让这样的身份成为不能说的秘密,但它应该被堂堂正正的讨论,“希望这部片能成为这样的力量。”

被问到画的问题时,黄胤毓频频点头直说,“画我很满意,自己还买了3幅,主要都是在船上的。”他开玩笑说,帮忙画画的太久保薰(Okubo Kaoru),以后可能会变得非常有名,“我先收藏起来,以后这些就价值连城了。”没有全买?黄胤毓用很扼腕地语气说,“没有那么多钱一次买呀!”为了让观众也能欣赏这些作品,10月1日至10月16日,制作团队将在台北的阅乐书店走廊上,连同玉木家的照片共同展出。

对上映后的期待,黄胤毓坦率地说,当八重山的台湾人并不丢脸,不了解才让这样的身份成为不能说的秘密,但它应该被堂堂正正的讨论,“希望这部片能成为这样的力量。”自从《海的彼端》脸书粉丝页成立以来,黄胤毓发现关注者中,有家族亲人曾前往八重山,战时避难回台后就未再去的人。视觉艺术家李若玫便是一例,“我们会在10月2日举办一场慎吾和若玫的对谈。”当天李若玫还将播放2009年,她与家人远渡冲绳寻找阿公过去驻足在那边点点滴滴的短片。

日本的上映计划会在明年春天,玉木阿嬷那时已90岁了。日本社会将怎么讨论这部影片?黄胤毓安静下来沉思了许久说,“现在还不太敢去想耶。”有些担心有些期待,他以在日朝鲜人梁英姬拍摄家庭纪录片《亲爱的平壤》自我勉励,“当时它正面造成日本人去思考,日本国内其实还有很多其他民族,我希望这个故事也能带给日本人这样的视野。”

想看這部紀錄片了