那是一种慢的科学。在清晨的贡贝溪国家公园山谷里,一位绑著低马尾的年轻的金发白人女性,坐在山坡上的草地上,被阳光照得闪亮。她穿著一件浅绿色短袖衬衫和卡其色短裤,脚踏高帮黑色帆布鞋。她身体微微前倾,透过一副黑色望远镜试图锁定荡漾在树林间的那些能够呼唤其名的黑猩猩。她不记录体温,不测量距离,而是在日复一日年复一年地学习牠们如何生活、相处、争执与安抚。

在那之后的数十年间,无数个这样的画面成为了灵长类学史上最具象征性的瞬间。这种带著情感的观察,一种“温柔的科学”在当时被视为不合规矩。正是这种反叛,Jane让科学变得有人情,重构了科学史上一次温柔却又深刻的转向,不再能轻易维持“文化”与“自然”断裂分割的边界,最终让人类不得已重新定义自己。

在过去的一个世纪里,灵长类学改变了我们对于黑猩猩(Pan troglodytes)的认知。研究发现,牠们不仅聪明,而且拥有丰富的社会生活与情感,这最大限度地模糊了人类与动物的界线。在这之前,达尔文及其追随者们始终相信,只有且仅仅只有人类才富有情感并且懂得使用工具。这个观念的转变,要归功于Jane Goodall博士在20世纪中期开始在非洲坦桑尼亚所做的有关黑猩猩的研究。

然而,今天人们再度提起她的时候,又将她放置到一个神龛中,成为环保偶像、和平的代言人,甚至是一个“与自然和谐共处”的理想化身。但在学术史与灵长类学、或者说人类学的脉络中,她的实践十分复杂。作为一个没有受到过专业训练的年轻女性,她既是方法论上的挑战者,也是学科边界的麻烦制造者;她的研究被批评为“过于人性化”,却同时开启了我们探讨生命的伦理契机。

重读Jane,不只是回到那段被浪漫的田野,而是去追问:当观察者与被观察者的界线被反转,我们该如何重新理解“科学”这件事本身?更重要的是,Jane的“温柔”背后,一个人、一名女性,承载了关于感性与理性、柔软与反叛,怎样的复杂性?

高度男性化的知识生产的裂缝

Jane的研究,从根本上动摇了二十世纪中叶灵长类学的核心假设。她的贡献不仅在于发现黑猩猩会使用工具、拥有复杂的社会关系与暴力行为等灵长类学意义上的划时代革新,更在于这些发现共同撕开了“人/动物”、“自然/文化”、“理性/情感”之间长久以来的知识裂缝。

早在十八世纪后期,关于猿猴的自然话语就已经在西方世界发迹,并逐渐建构出以“理性的人”对立于“本能的兽”的近代科学秩序。到了二十世纪六〇年代,灵长类学仍是高度男性化、制度化的科学领域。研究者往往需要保持严格的“观察距离”,就算在圈养的情况下,动物也被视为实验对象、被编号,与动物的情感连结则被认为是“干扰变量”。

但在Jane这里,这种单向的视线被扰动了。她拒绝将黑猩猩作为被动无情的研究对象。在她的无数个访谈里,她喜欢用“观察”(observe)一词去替代科学家们常用的“研究”(research)。她给每一个黑猩猩个体赋予名字:David Greybeard,Flo,Fifi,Goliath⋯⋯随之而来的是情感纽带的产生,性格迥异的个体,以及历史与情感的出现。

她的观察也揭示出自然的阴暗面。在1971年,Jane长期观察的黑猩猩群体出现了前所未有的社会瓦解。这场长达四年的“内战”使群体一分为二,逐渐分成南、北两个派系,且彼此间的往来急遽减少。她在田野笔记里记录了那种冷静而残酷的场景:雄性黑猩猩潜入对方领地,包围孤立的个体,暴力攻击至死;被打败的雄性甚至会被阉割或剖腹,以惩罚其“叛逆”。导致战争的原因难以确定。1970年底,年长的雄性猩猩Leakey死亡,“群体就开始分裂,似乎他是南北两派之间的桥梁。”新的领袖Humphrey被南部的黑猩猩兄弟Hugh和Charlie挑战,并在随后的数年里,“叛变者”陆续被杀或消失。

后来,美国杜克大学的约瑟夫费尔德布鲁姆(Joseph Feldblum)及其团队在重新检视了Jane的田野笔记之后发现,这场分裂的脉络与人类的政治冲突极为相似。牠们的社交网络分析显示,黑猩猩之间的社会偏好早已预示了分裂的方向,即一个社群如何在紧张的关系中逐渐分裂为对立的两方。

暴力在这里不再是人类的专利。虽然贡贝黑猩猩的“战争”是唯一有记录的黑猩猩群体分裂案例,且黑猩猩的暴力极为罕见,一旦发生往往残酷到极致。Jane观察到的不只是野性,而是权力、联盟与背叛的复杂缠绕。黑猩猩的暴力既是自然的,也是社会的;雌性黑猩猩为了控制交配殴打伴侣,也会在群体冲突中抢走、杀害甚至吞食幼崽。这些“野蛮的谋杀”(barbarous murder)挑战了西方长期以来将暴力视为“文化产物”的观念,暴力并非文明的堕落,而是生物与社会结构之间的连续谱系。

这些细节和发现在当时的科学界几乎被视为“异端”,也使她的研究从科学层面进入哲学与伦理的层面。她迫使同行与学界面对一个问题:如果黑猩猩会使用工具、会组织政治联盟甚至发动战争,那么“人”到底是什么?

面对这样的挑战,她迎来的是来自体制的排斥和怀疑。身为非学院出身者,她被批评缺乏专业训练、过于感性,甚至因女性身分被认为“不可靠”。

而正是这种“感性”,让灵长类学的知识生产出现了裂缝。

女性身分的解殖与再殖

这个裂缝不仅关乎方法论,更关乎谁能代表“自然”,谁能被看作“知识的主体”。在高度男性化的科学体系里,Jane 的存在本身是一个异常:一个年轻白人女性,在动荡不安的殖民末期的东非,与一群黑猩猩共处。

一九六零年代,坦噶尼喀独立为英联邦王国,随后与桑给巴尔人民共和国合并为坦桑尼亚联合共和国。这正值Jane前往贡贝进行研究的初期。当非洲各地正努力挣脱殖民统治、追求政治主权时,来自英国的年轻白人女性被媒体描绘为“独自进入荒野”、探索人类起源的先锋。她就像“现代伊甸园”的使者,象征著人类与自然、科学与伦理之间的重新和解。

Jane带著至高无上的科学目标去寻找人类最近的亲属。她自己在“Jane Goodall: An Inside Look”中坦言:“我是一个入侵者”(I was an intruder and a strange one of that)。然而,在她坚持的注视和等待下,她最终被允许成为“人类”的化身,一位能够与自然对话的女性先知。

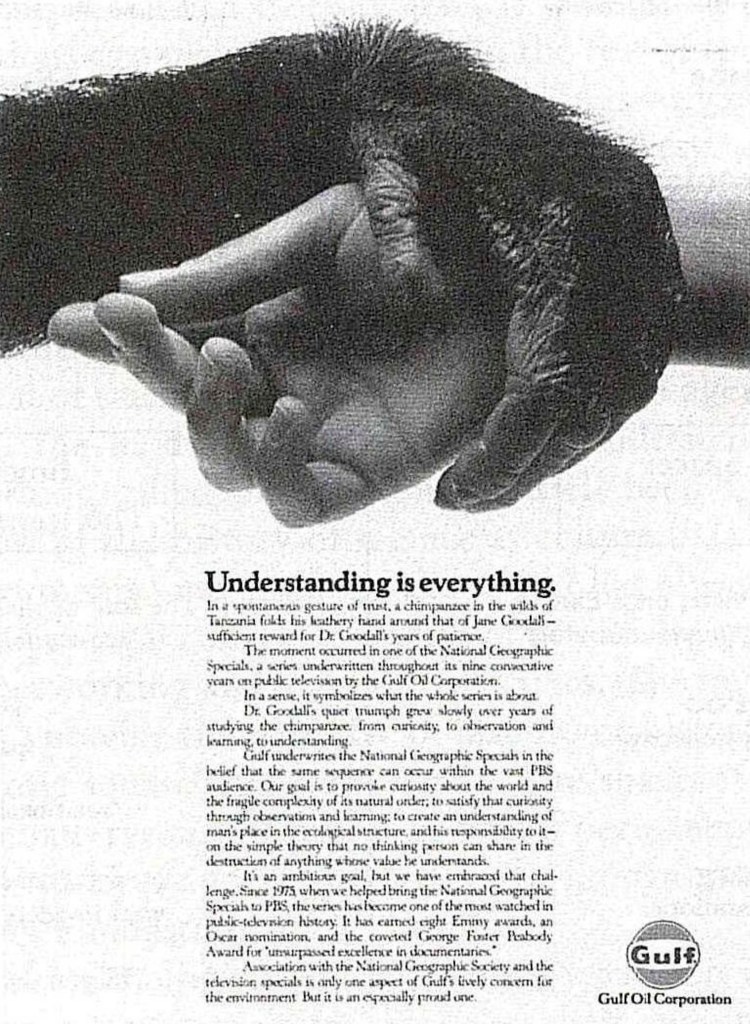

科学成就之外,媒体与企业对Jane形象的塑造也揭示了知识生产的裂缝。1984年,七姊妹之一的海湾石油公司(Gulf Oil Company, 简称GOC)为庆祝其资助“国家地理”自然纪录片九周年,发布了一则广告。画面里,一只黑猩猩的手与一位年轻白人女性的手轻轻相碰,配文写道“理解就是一切”。广告解释词宣称,这象征著跨越人类与自然的鸿沟,包括信任、责任与沟通。

在这个叙事中,Jane变成了“Dr. Goodall”(Jane1965年在没有学士学位的条件下破格拿到了剑桥的动物行为学博士学位),她的温柔被转化为一种“女性化的科学”,用来对抗冷酷的军工与技术理性。广告尤其针对对市场行销与公关传播领域经验不足的受众,以及缺乏对美国GOC所带来的非法活动信息的读者。而其中的潜台词是邀请观众忘却石油企业的殖民历史与生态掠夺,将Jane的形象重写为一种救赎寓言:从“好奇”到“观察”、从“学习”到“理解”,似乎一切在她手中都能被治愈。

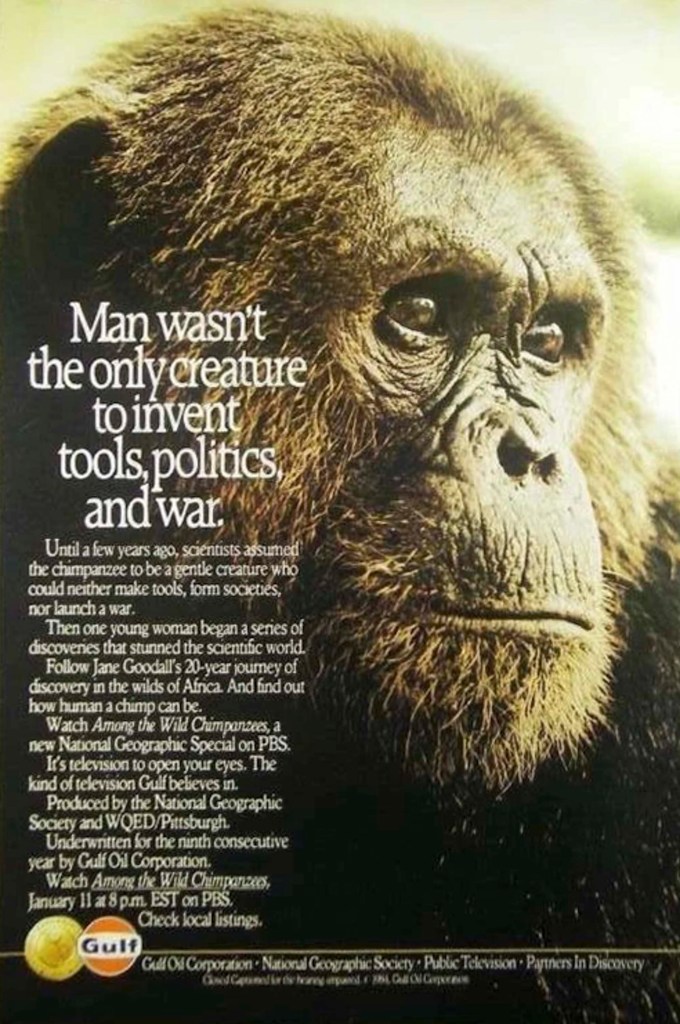

同年,GOC又推出了另一则名为“The Man Wasn’t the Only Creature to Invent Tools, Politics, and War”的广告,语言更加直白,几乎冷峻地重申“人与动物”之间的界线。广告写道: 直到几年前,科学家仍认为黑猩猩时温顺的动物,不会制造工具、不懂社会、不懂战争。然后,一位年轻女性开始了一连串震惊世界的发现……来观看“Among the Wild Chimpanzees”,看看黑猩猩能有多“人性”。

似乎从那时开始,“黑猩猩有多人性”被重新包装为一种娱乐与启蒙的消费体验。Jane的二十年田野被压缩为“发现”的茶余饭后,一种为美国中产家庭甚至全球观众准备的晚间教育节目。Gulf Oil 的标语结尾写著:“这是能打开你双眼的电视——正是我们相信的那种电视。”在这里,“人性”成为一种由企业赞助的可见商品,科学被情感化、品牌化,而自然则再一次地被作为可被观看、命名、理解与消费的他者。

这两则广告构成了现代性神话的双重面孔:一面是温柔的理解,一面是权威的发现;一面是白人女性与自然的共情,一面是新自由主义资本与科学联手重申人类中心主义的秩序。而在这样的叙事中,“理解”与“代表”往往成为了同一个动作。那只向黑猩猩伸出的手,不仅没有削弱、反而强化了白人男性的神话——那种用理性和成功掩盖了资本主义经济市场的冷酷侵略性。

于是,Jane Goodall的影像,将科学与殖民历史、性别与种族的权力关系紧密连结在一起。黑猩猩的手成为非洲、大地与第三世界的隐喻,而非洲的土地与人民再次被排除在了“人类故事”之外。“白人之手”又获得了对自然的再次命名权。看似无害的接触,其实是一场表征神话,科学被描绘为能为自然发生的语言,而自然本身则被置于沉默。

Haraway写道,“Jane/Dr.Goodall几乎被塑造成新的亚当”,她被动物“授权”重新为世界命名。这种命名的权力,正是殖民秩序与现代科学共享的象征结构。在非洲人寻求自我主权之际,一位白人女性却被塑造成跨物种桥梁,取代了非洲作为历史主体的可能。

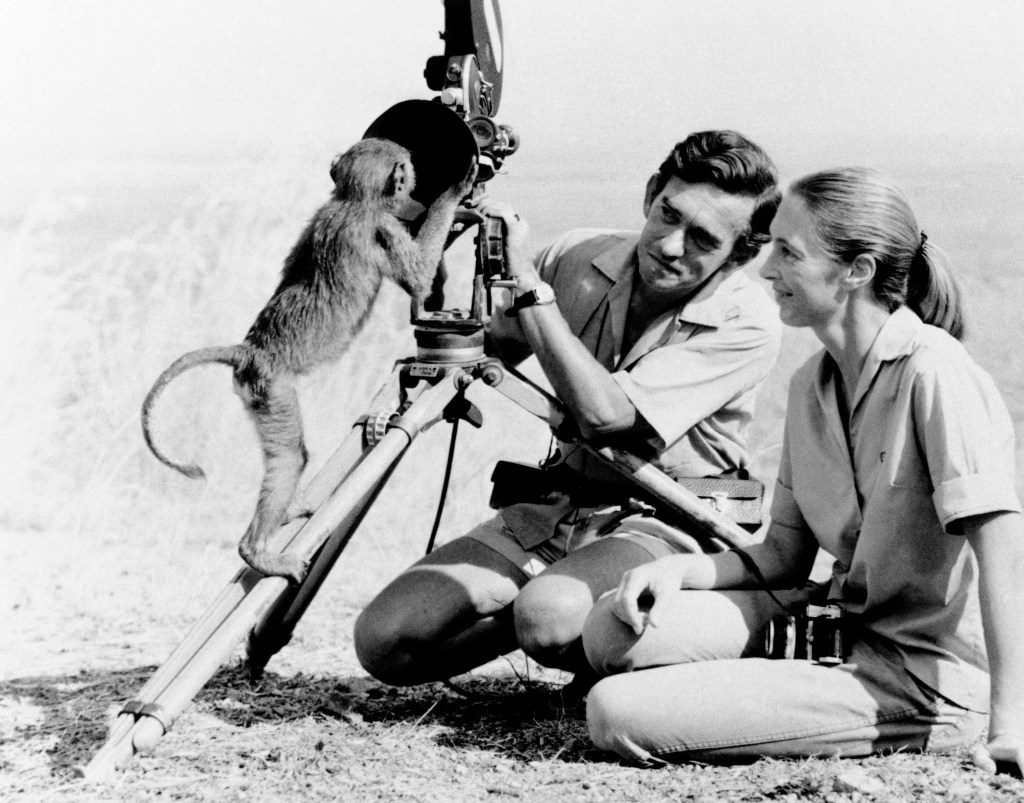

Jane在殖民地非洲的田野工作,无法脱离权力与特权的座标。她的身体既是边缘者,又是权威的象征;她既不属于“男性科学家”的体系,也难以完全逃离殖民地科学的结构。这种张力,使她的田野既是知识现场,也是权力与伦理纠缠的场所。而她与“国家地理学会”之间的博弈从未停歇。Jane在贡贝的研究初期,学会给予了她非常慷慨的资助。作为交换条件,学会获得了她所有文字作品,以及当时担任学会摄影师的Hugh van Lawick的摄影作品,即她首任丈夫作品的首发权。

Jane希望出版内容和影像集中在科学知识,但学会更倾向于呈现“Jane和她的黑猩猩”具有亲情性质的爱心故事。纪录片中,浓郁的胶片镜头捕捉了Jane的母亲在山间溪水中洗脸的场景。她拿起一块绿色肥皂搓出泡沫,抹在脸上时眼睛几乎睁不开。随后,她将肥皂放在旁边的岩石上,但肥皂沿著光滑却不平的岩面滑入溪水,被冲走。这种浪漫化的呈现无疑助长了观者对田野工作的理想化想像,也吸引了之后许多年轻的科学家进入灵长类研究领域。

Jane的研究确实让我们重新认识了黑猩猩,也动摇了人为中心的科学秩序。但她的形象被全球媒体挪用之后,却同时强化了另一种殖民话语:自然仍由西方人来发声,非洲及广大第三世界仍被观看。

当我们重读Jane,不应仅停留在她作为一位女性科学家的个人突破。更重要的是我们可以看到整个知识体系如何透过“感性”——她在田野中投入的情感、耐心观察和与动物的共情——来重构自身隐含的殖民阴影。也正是这种“感性”与“矛盾”,让灵长类学的知识生产出现了裂缝。这个裂缝不仅挑战了男性化科学宣称的客观性,也让种族、性别与殖民背景下的权力关系浮出台面。

它让人们开始意识到,科学不只是发现真理的技术,每一个科学行为,都同时塑造了世界的秩序与权力分布。

“靠近”方法论的优势与争议

Jane Goodall 的田野方法核心在于“靠近”,但这种靠近并非随意接触,而是建立在长期共处、耐心等待与互惠信任之上的。她的方法与动物行为学中的“习惯化(habituation)”密切相关:透过长时间坐在同一个山坡上,保持静止和非威胁,黑猩猩逐渐习惯她的存在,最终在她面前进食、哺乳、争执与拥抱。这种“被允许被看见”的互惠关系,既是方法策略,也是伦理实践:观察不仅是凝视,更是一种共处的契约。Jane 也通过给每只黑猩猩命名,使个体差异和情感连结具体化,促进了习惯化的进程,也加深了她对社会网络、工具使用与暴力行为的理解。

在动物学的传统框架下,科学追求距离、客观测量和可重复性;人类学则透过沉浸式田野和共情理解文化脉络。Jane 却将这两者混合成一种“危险而引人争议”的跨物种田野方法:她通过长期共处、耐心等待和习惯化策略,逼近黑猩猩,让牠们接受她的存在,从而得以观察最细微、最复杂的社会互动,包括工具使用、社会联盟、暴力冲突甚至哀悼行为。

这种方法带来前所未有的洞见,但也直接触碰科学界禁忌:她打破了“观察者应与动物保持距离”的规则,把情感、伦理和科学混为一谈。

然而,这种方法也带来尖锐的矛盾。Jane 的人性化叙述曾被科学界批评:她是否将人类情感投射到黑猩猩身上?她对行为的解释是否过于主观,甚至可能扭曲科学结论?然而,从近半个世界以来灵长类学研究的视角来看,Jane的方法可以被理解为一种实践宣言:黑猩猩的行为并非完全自然,而往往受到过去、现在的人类存在与活动的影响;研究者不必刻意假装这种影响不存在,而应承认它,并把它纳入观察;所谓的“自然”状态并不存在。更重要的是,人与黑猩猩在历史长河中在生理、演化与行为上的相似性,使得两者的互动具有特殊意义。Jane 透过互惠信任和情感连结,把这种意义转化为对社会关系、工具使用和伦理实践的深入理解。

哲学家Dominique Lestel曾指出,Jane的田野方法展示了动物行为学与民族志之间的潜在共通性,两者都以长期的共处、情境的体验,以及对“他者行为的理解”为基础。她的田野并非冷静的测量,而是一种与动物共在的观察实践。这种方法在今日似乎可以被重新理解为一种“多物种民族志”的先声,即知识不再建立于距离与分类,而是建立于接近、关系与伦理之中。

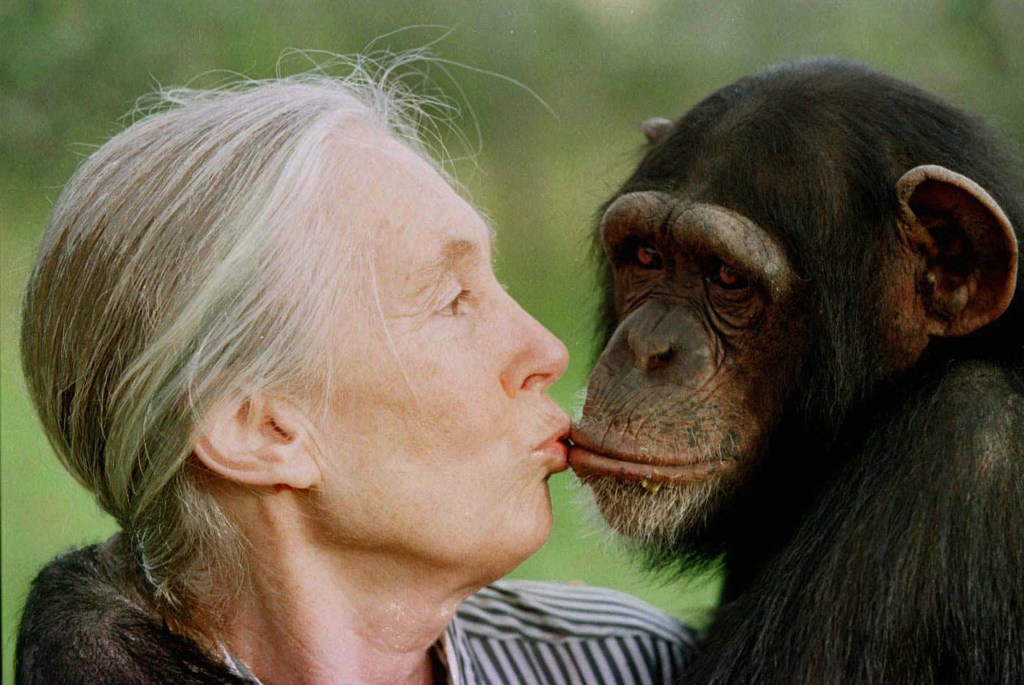

不过,如果放在今天的灵长类研究标准与 IUCN 指南语境中,Jane 的方法无疑是一种“危险示范”。国际自然保护联盟(IUCN)灵长类专家组(Primate Specialist Group Section for Human-Primate Interactions)在2021年曾发布“非人灵长类动物影像负责任使用最佳实践指南”(Best Practice Guidelines for Responsible Images of Non-Human Primates)。根据这个指南:研究者不得与野生灵长类过于接近,必须保持至少 7 米(23 英尺)的安全距离;不得与动物同框拍照、自拍,亦不得手持或喂食,避免传递“动物是娱乐或宠物”的错误讯息。这些规范不仅保护动物福利,也避免错误的跨文化解读,尤其在社交媒体盛行的今天,任何亲密照片都可能被无意或故意地扩散,引发不必要的模仿行为和保育风险。

然而,Jane 的核心方法恰恰违背了这些规范:她长期坐在黑猩猩的栖地中,透过习惯化使牠们逐渐接受人类的存在;她给每只黑猩猩命名、与牠们互动、拍摄近距离影像。从动物学角度,这提高了研究的可见性和细致性;从民族志角度,这建立了互惠信任和深度理解。然而在今日的守则框架下,这种“靠近”具有潜在伦理问题:因为人与黑猩猩高度的基因相似性,它可能增加疾病双向传播风险,也可能让公众误以为与野生动物亲密接触是安全且可取的行为。

这就形成了一个尖锐的矛盾:Jane 的方法既是科学策略,也是一种伦理实践;但它以一种突破规范、冒犯现行守则的方式呈现,使得她成为科学界和动物保护者之间的争议人物。对动物保护者而言,她的方法存在风险;对哲学家与跨物种民族志学者而言,她的田野展示了科学如何通过“靠近”来理解生命复杂性,揭示了人类中心主义的局限。

换言之,Jane 的位置极具张力:她同时挑战了男性化科学、突破了动物行为学的严格距离规范,又在伦理与方法论的灰色地带中,促使后世重新思考“科学靠近”的可能性和限度。Donna Haraway也提醒我们,Jane对黑猩猩的凝视是温柔但同时是具有权力性质的,她将人类的情感投射进黑猩猩的世界,也以此重新界定了何谓“被理解的他者”。

那些曾经被视为神圣不可侵犯的分界,进一步被贡贝黑猩猩的研究所动摇,在根本上跨越了社会科学与自然科学的方法论价值。在这样的田野里,科学与伦理不再分属不同领域,观察也成为互相塑造的过程;科学并非冷漠的测量,它是与他者共在的实践;但这种实践必须承担风险,也必须面对规范与伦理的批评。

从田野到世界的伦理延伸

在科学界取得突破之后,Jane离开那个待了超过二十载的田野。

她正在做一些具有更大尺度的回应。她没有放弃田野,对她来说,这是一场从观察走向回应的迁徙。多年与黑猩猩共处的经验,让她无法再以看似中立的科学姿态面对牠们的命运,栖息地被破坏、捕杀与非法交易成为牠们命运的日常,科学研究与开发经费的分配权,被北方的欧美国家学术机构所掌控。

Jane的田野实践因此延伸成了一种公共行动,也很大程度上标志著灵长类学伦理意义的转折。在推动黑猩猩与森林保育的同时,她也不忘关注当地社区的生计与教育。在她看来,保育动物不能与人类社会脱节,黑猩猩以及牠们生活的森林,不论是过去还是未来,都与人类的经济结构、农业政策与文化想像紧密纠缠在一起。这种对于“共生网络”的理解,使得她的工作超出了学术范畴,因此也成为一种具有伦理的行动研究。

这样的职业转向也让她再一次陷入了新的张力。部分学者认为她离开了科学,批评她过于道德化或者媒体化。她的讲座与纪录片充满情感,却被质疑削弱了学术严谨。她的讲座与纪录片充满情感,却被质疑削弱了学术严谨。但也许正如 Donna Haraway 所言:科学的问题不在于情感,而在于谁能够被允许去感受。到今天为止,在这个科学被视为权威的时代,Jane所带出的“共情”作为一种知识方法,成为了一种挑战主流科学规范的情感政治。

同时,她的行动也揭示了知识权力的不平衡。从非洲的田野到全球的讲坛,她始终意识到“谁在为谁说话”的问题:人类为动物发声,学者为地方社群发声,而这种代言关系往往伴随著结构性的权力差距。她试图将这种单向发声转化为对话,让动物的故事、地方的声音与科学的语言交织。

Jane于1977年成立的 Jane Goodall Institute 也开始在亚洲行动。她至少17次访问中国,推动“根与芽”(Roots & Shoots)环境教育计划,覆盖了超过25个省份,合作学校超过1000所,培训数万名教师,通过讲座、校园活动和实地体验,把保育理念落实到学生日常生活中。她还在日本东京、大阪、京都等地的学校和博物馆举办讲座,放映野生黑猩猩的纪录片,并安排学生进行“模拟保育行动”:例如模拟森林监测、设计保育海报、讨论人类开发对野生动物的影响等。印度、印尼与马来西亚的行动也类似,她透过社区活动、研讨会、植树和募款,将青少年纳入保育实践,使教育、保育与伦理理念在不同文化脉络中落地。

同时,也有批判性的声音指出:Jane的全球巡回虽然启发人心,但其教育与保育倡议往往带有欧美视角,可能忽略了亚洲各地的文化、经济与社会差异。她提出的保育理念和方法,虽以共情与行动为核心,但在某些地方可能仍属“外来解决方案”,形成单向代言的风险。

活泼的91岁老人

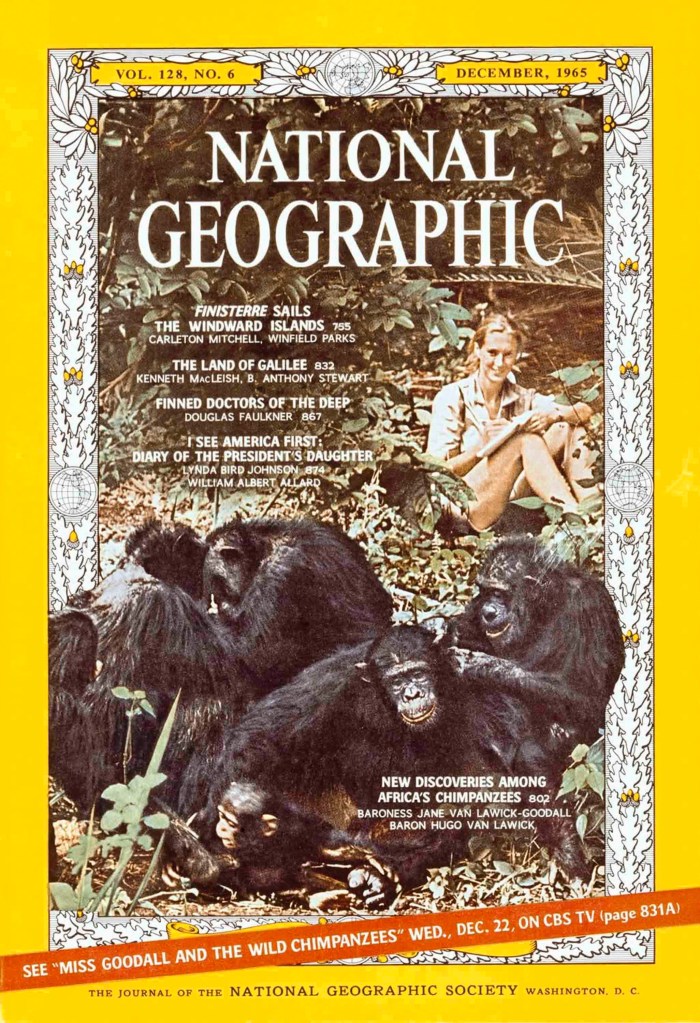

二〇二五年五月,一档名为 Call Her Daddy 的热门播客邀请了 Jane Goodall。节目一向以讨论两性与女性处境闻名。主持人 Alex 问她:当年第一次登上《国家地理》封面时,外界对她外貌的关注,她怎么看?

Jane 笑著说:“有些嫉妒的男科学家说,我之所以上封面,是因为《国家地理》想要有双漂亮的腿。要是今天有人这么说,大概会被告吧?但那时我只想回到黑猩猩身边。如果这双腿能让我拿到研究经费⋯⋯那就谢谢它们吧,它们确实挺不错的。”(“Some of the jealous male scientists said, she’s just got the notoriety and they want her on the cover because she’s got nice legs… So if my legs were getting me the money, thank you legs. They were jolly nice legs.”)

这是一种典型的 Jane 式幽默:带著自嘲、从容,却暗暗把权力关系反转。当主持人问她女性如何将被物化的处境转为优势时,她回答:“我不知道,我只是接受他们的看法,然后想,哦,谢谢你们,这帮了我。”

这样的回答并非天真,而是一种策略。她没有在认同性别偏见,她以柔软、非对抗的姿态,迂回地介入了一个由男性权威构筑的科学体系。她没有直接挑战权力,而是用看似“温柔”的方式,让自己得以在体制缝隙中发声、行动。这种女性化的科学实践,其实带著强烈的反叛性,它以“被看见”的身体为代价,换取了“让他者被看见”的空间。

在学界之外,Goodall 的个人魅力早已被媒体塑造成柔光之下的符号,包括微笑、标志性的白发造型、与黑猩猩同框的影像。这种形象让她成为环境主义的象征,也使她的“温柔”被过度简化为性格特质,而非方法论。事实上,她的温柔从不是被动的个性;它是一种介入世界的策略,一种面对权力与差异时仍保持细致观察的能力。她早年的笔记与书信里,充满著人性的挣扎:整理数据、争取经费、忍受孤独与疾病。那是一种以脆弱为代价的坚韧。

从人类学的角度来看,这种“温柔的田野”正是一种知识实践。它拒绝支配,也拒绝浪漫化;它让研究者在与非人生命的相遇中,被迫重新思考自身的位置与责任。她的观察笔记里,充满著对细节的体察,一个眼神的迟疑、一个黑猩猩幼崽的触摸,这些被科学文体所排除的片刻,恰恰构成了田野经验的核心。

Donna Haraway 在《When Species Meet》中指出,真正的共处不是模糊差异,而是承认彼此的有限与脆弱。Jane的研究提醒我们:在理解他者之前,我们必须先学会与他者同在。这种伦理性的在场,与其说是情感的流露,不如说是一种方法的自觉,一种让科学变得更有人情的方式。

作为研究者,我们常在田野中体会到这种矛盾的共存:科学要求距离,而理解需要靠近。Goodall 的贡献正在于,她让这两者不再相互排斥。她的“温柔”是一种方法,更是一种研究的姿态,一种对世界保持开放、对他者保持敬意的知识伦理。

二〇二五年十月,Jane离开了我们。

参考文献:

Haraway, Donna. “The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others.” In Cybersexualities: A Reader in Feminist Theory, Cyborgs and Cyberspace, 314–366. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.

Haraway, Donna. “Morphing in the Order: Flexible Strategies, Feminist Science Studies, and Primate Revisions.” In Primate Encounters: Models of Science, Gender, and Society, edited by Shirley Strum and Linda Fedigan, 398–420. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

Haraway, Donna. When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.

Lestel, Dominique. “Ethology and Ethnology: The Coming Synthesis. A General Introduction.” Social Science Information 45, no. 2 (2006): 147–153.

Feldblum, J. T., S. Manfredi, I. C. Gilby, and A. E. Pusey. 2018. “The Timing and Causes of a Unique Chimpanzee Community Fission Preceding Gombe‘s ’Four-Year War‘.” American Journal of Physical Anthropology 166, no. 3: 730–744.

Fuentes, Agustin, and Kimberley J. Hockings. “The Ethnoprimatological Approach in Primatology.” American Journal of Primatology 72, no. 10 (September 2010): 841–847.

Goodall, Jane. Beyond Innocence: An Autobiography in Letters: The Later Years. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2002.

Langergraber, Kevin E., Carolyn Rowney, Grit Schubert, Cathy Crockford, Catherine Hobaiter, Roman Wittig, Richard W. Wrangham, Klaus Zuberbühler, and Linda Vigilant. “How Old Are Chimpanzee Communities? Time to the Most Recent Common Ancestor of the Y-Chromosome in Highly Patrilocal Societies.” Journal of Human Evolution 69 (2014): 1–7.

Muller, Martin N. “Chimpanzee Violence: Femmes Fatales.” Current Biology 17, no. 10 (2007): R365–R366.

Meloni, Maurizio. “How Biology Became Social and What It Means for Social Theory.” The Sociological Review 62, no. 1_suppl (2014): 8–30.

Pavelka, Jiří. “Strategy and Manipulation Tools of Crisis Communication in Printed Media.” Procedia – Social and Behavioral Sciences 191 (2015): 2161–2168.

Peterson, Dale. Jane Goodall: The Woman Who Redefined Man. Boston: Houghton Mifflin, 2006.

Williamson, Judith. Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising. London: Marion Boyars, 1995.

评论区 0