“全民强制社保”近日在中国引发强烈争议。这项被误传为“社保新规”的政策源自中国最高法发布的司法解释,其明确:用人单位与劳动者约定或者劳动者向用人单位承诺无需缴纳社会保险费的,人民法院应当认定该约定或者承诺无效。

这意味着,多年来被默许的劳动者“自愿”放弃社保的约定均属无效,企业如以此为由未缴纳社保将面临高额赔偿,情节严重甚至面临行政处罚。

一时间众声喧哗。有人认为“强制社保”终结了“血汗工厂”,保障了劳动者医疗、养老底线权益;反对者则担忧小微企业成本激增,可能加剧失业风险;也有论者认为,“不是劳动者需要社保”而是“社保需要劳动者”,认为“强制社保”在当下出台是为缓解财政压力。

事实上,由于经济下行、失业率攀升,中国社会近几年已出现年轻人断缴社保的现象。而社保中,特别是养老与医疗保险早在十余年前就拉响了“收不抵支”的警报。随着老龄化加深,“养老金耗尽”的危机因“强制社保”争议引发全社会焦虑。

中国民政部预测,到2035年,中国60周岁及以上人口占全国总人口比例将超过30%,迈入重度老龄化社会。而今年3月发布的《中国养老金精算报告2025-2060》推算指出,城镇职工养老金累计结余将在2044年耗尽。

这一时间点比此前预测的2035年推迟了9年,但危机并未解除。中国养老金面临的复杂现实是,城市与农村、沿海与内地省份、体制内外的巨大不平衡。延迟退休、全国统筹、“强制社保”等措施即使能为养老金问题的解决创造“缓冲期”,80后、90后面临的仍将是是养老危机恶化的未来。

游离在养老保险之外的弱势群体

中国养老保险制度经历数十年演变,确立了“社会统筹+个人帐户”模式,社会统筹部分实行现收现付制,即当期征缴的养老保险费用直接用于支付当期退休人员的养老金;个人账户部分实行基金积累制,属于个人所有,但不能随意支取。

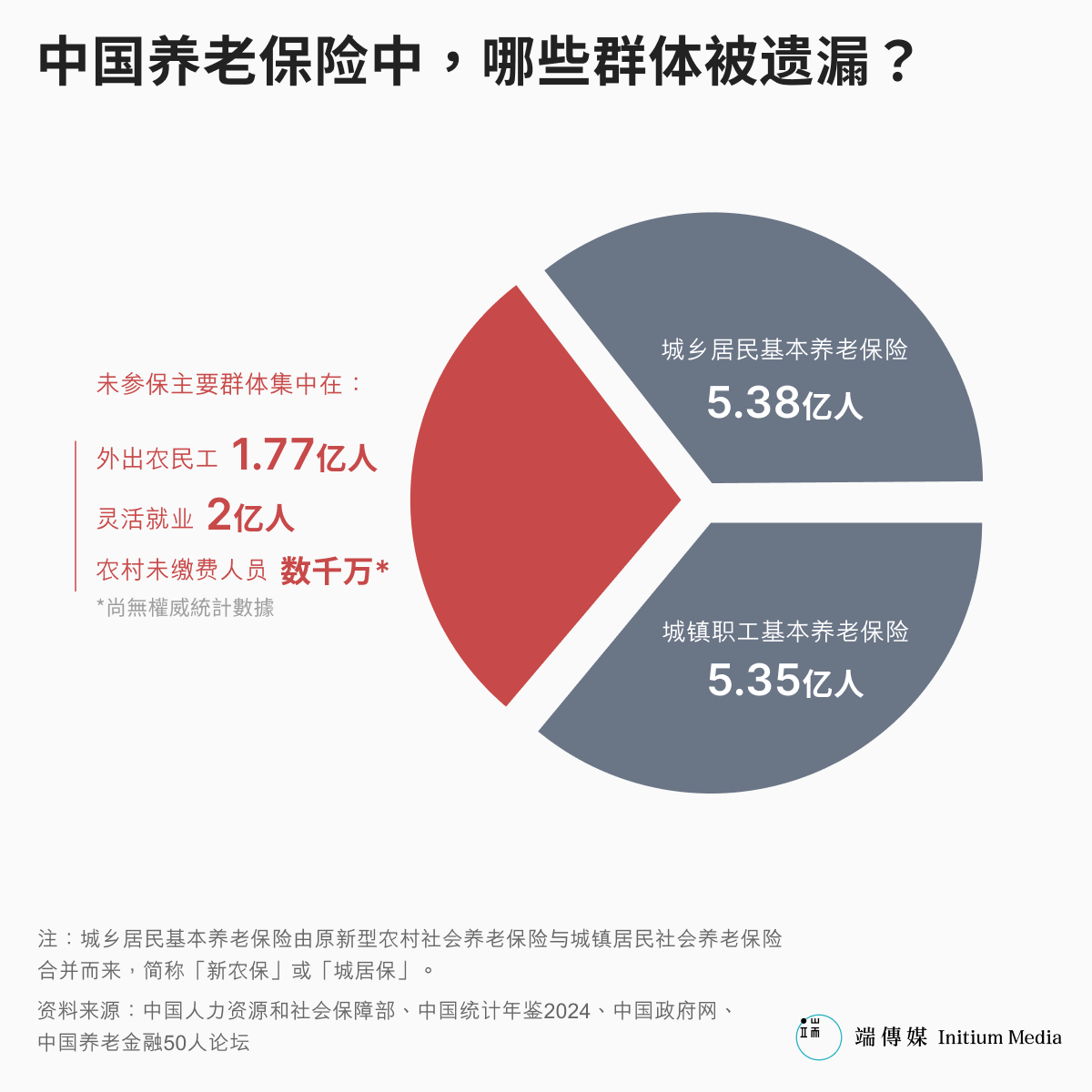

据中国人力资源和社会保障部(下简称“人社部”)报告,截至2024年末,全国参加基本养老保险约有10.73亿人,其中城镇职工基本养老保险参保人数5.35亿,城乡居民基本养老保险参与人数5.38亿。

基本养老保险覆盖缺失的群体主要集中在外出农民工、灵活就业人员(包括新就业形态劳动者)和部分农村人口。其中,灵活就业人员严格来说属于“非正规就业”。

这三类群体中,外出农民工约1.77亿人(数据截至2023年),其中一半以上从事第三产业,养老保险覆盖率低于10%。养老保险覆盖不足有多重因素。一是因为劳动关系不稳定、对社保了解不多、维权意识差,出现雇主诱导不缴纳的情况。二是农民工多主动与单位约定不缴纳社保。比如,几千元月薪的农民工宁愿放弃参保,多拿几百块钱寄回老家。三是制度性障碍,比如参保跨省转移耗时长、需线下办理,农民工“钱留人走”;此外,养老保险规定须连续缴纳15年才能享受养老保险,农民工在城市务工通常在10年内,断缴时有发生。

灵活就业在官方描述里,指个体经营、非全日制或兼职、自由职业以及新就业形态,比如自由撰稿人、家政工人、摆摊商贩。新就业形态是指单位和个人之间的“平台网约就业”,包括外卖骑手、网约车司机、直播主播等。

根据中国国家统计局数据,截至2024年底,全国灵活就业人员规模在2.4亿人左右,占劳动人口比例接近三分之一。目前尚没有灵活就业人员参保率的数据,但武汉大学管理学博士薛惠元等人的研究指出,2020年灵活就业人员城镇职工基本养老保险参保率仅为28.5%。由于缴费标准高、手续繁琐、户籍地和工作地限制等问题,他们游离在养老金制度之外。

除上述属于城镇范围的参保人数,尚未有任何官方发布的农村未参保人数。《中国农村养老金融调查报告2022》调研发现,约10%的受访农村居民未参加任何基本养老保险,按农村常住人口数量4.65亿人估算,约有4600万左右农村居民未缴纳养老保险。未参保多因为收入低“缴费困难”、“养儿防老”观念,以及不知道如何参保。

深度老龄化,养老代际矛盾突出

中国养老金问题还面临严重的代际冲突。据中国民政部数据,截至2024年末,全国65周岁及以上老年人口2.2亿人,占总人口15.6%,全国人均寿命预期达79岁。中国金融学会副会长张晓慧表示,中国从老龄化到深度老龄化仅用21年,是世界上最快速老龄化的国家之一。这一周期美国用了72年,瑞典85年,英国46年,日本25年。

与此同时,中国出生率持续低迷,加剧劳动力短缺的情况。国家统计局数据显示,2024年,中国全年出生人口954万,出生率6.77‰,虽然较2023年增加52万,实现2017年以来首次回升,但生育率仍处超少子化阶段。再加上育龄女性持续减少,中国总和生育率到2024年已降至1.07左右,远低于世代更替水平(2.1左右)。虽然中国已放开生育,但女性生育意愿受到经济、社会等结构性压力所压抑,也迫于社会支持、托育资源紧缺。

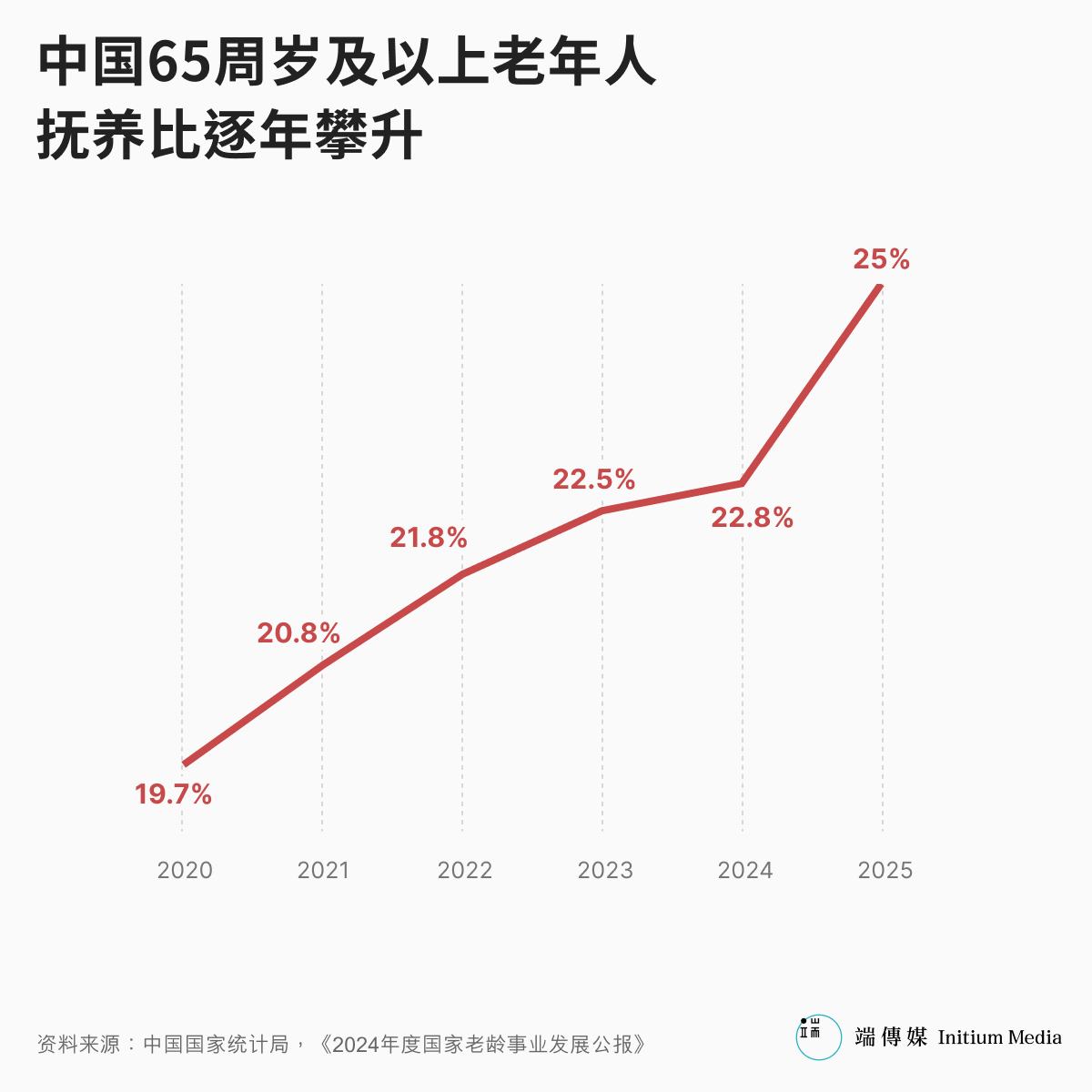

老年人口“抚养比”的恶化反映了这一难以逆转的漫长趋势。“抚养比”指标通常用来衡量65岁及以上老年人口与劳动年龄人口的比率,即劳动力人均抚养负担。《2024年度国家老龄事业发展公报》显示,中国65岁及以上老龄人口抚养比为22.8%,即每100名劳动年龄人口(15-64岁)需负担22.8名65岁及以上老年人。

在现收现付模式下,一些正在经历经济困境的年轻人,缴纳社保的意愿也在降低。他们对生育率感到悲观,认为到自己退休时已经领不到养老金,断缴现象普遍。低迷的就业环境和非全职就业时自缴社保的经济压力,是放弃社保的主要原因。

今年夏天,一则名为《加班回家,遇到我交的社保正在翩翩起舞》的短视频点燃了中国“牛马”的焦虑。加班到晚上九十点回家的年轻人,看到花着他们的“血汗”工资当退休金欢乐的大爷大妈们,哭笑不得。这样的调侃背后,是对养老金可持续性、社保代际公平、社会资源分配以及经济前景的不满与悲观。

中国人民大学人口与发展研究中心教授陈卫认为,随着中国社会老龄化逐步加重、生育率持续下降,真正的考验将从2030年开始。在那之后,中国老年人口抚养比将快速上升。根据预测,老年人口抚养比将在2035年、2050年分别达到36.3%、53.5%,并于2084年达到峰值87.5%。

此外,据西南财经大学和清华大学学术团队研究,低生育率对老龄人口抚养比的影响预计将在2050年之后的五十年显现。2050年65岁及以上老龄人口抚养比为50.0%(这一数据和陈卫的研究相近),预计2075年达到 76.6%,2081年之后,65岁及以上老龄人口抚养比将始终高于100%。

不同城市不同标准的老年生活

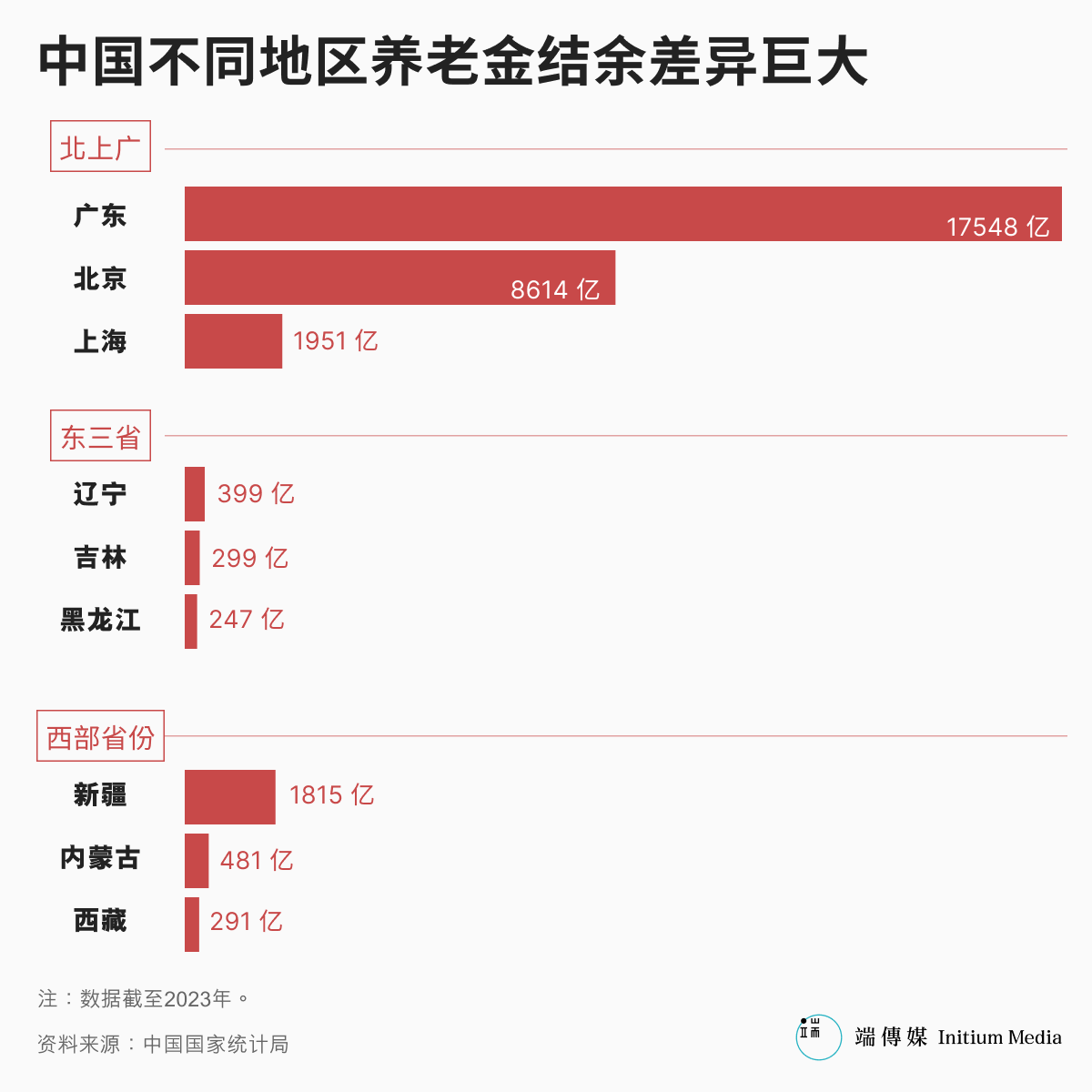

养老金在中国的地区差异也是长期以来养老公平问题的症结。中国养老金计算遵循“多缴多得、长缴多得”原则,这一原则与地区经济发展水平密切相关。同样缴纳15年社保,北京及东部沿海一线省市与黑龙江等东三省相比,差距高达上千元。

退休人员每月领取的养老金主要包括基础养老金和个人账户养老金。其中,基础养老金以所在地月平均工资为基准,而收入的多少也决定了个人账户累积的金额。人力资源和社会保障信息服务平台“人社通”数据显示,2024年全国各省份城镇在岗职工月平均工资在5700元至10000元之间,北京非私营单位年平均工资高达224608元,地区间薪资水平有显著差异。

北上广等发达地区的养老金结余也明显高于其他地区。据国家统计局数据,广东2023年底累计结余约1.8万亿元,是全国最高,这主要得益于大量外来务工人员流入,缴费人数增长对冲了老龄化影响。东三省结余压力最大,缺口超千亿,需中央拨付资金。其中有老龄化率高、劳动人口外流、生育率全国垫底的原因,也因为近年来经济转型困境、缴费基数持续下降、社保缴费激励不足。

为平衡各省之间养老金结构性矛盾,保障困难地区的养老金发放,2022年中国开始实施企业职工基本养老保险全国统筹制度(此前为省级、市级统筹),在全国范围内对地区间养老保险基金余缺进行调剂,由中央和地方政府分担支出责任。

据财政部数据,2022至2024年,地方上缴资金分别达到2439.6亿元、2715.8亿元和2531.8亿元,中央拨付资金分别达2440.4亿元、2716.3亿元和2532.6亿元,基本保持收支平衡。地方上缴的最大贡献者是广东。2023年,广东上缴资金达到1158亿元,占全部上缴资金的47%,而东北三省合计净获调剂资金约为1300亿元。

西部地广人稀的内蒙古、新疆和西藏也与北上广有较大差距。北京和上海养老金结余高,有多方面原因,本身社平工资(当地在岗职工平均工资)全国最高,所以缴费基数就高;金融、科技、央国企等高附加值行业集中,企业盈利与缴费密度高;年轻劳动力持续涌入,退休人员外流少;两地也有财政补贴给予部分灵活就业人群。

另外,两地最早开始养老基金的投资与运营,比如委托投资比例高,率先完成国资划转(注:指央国企将部分股权或资产划转给全国社保基金理事会持有,以增加社保基金规模和收益,从而弥补社保养老金的不足)任务等。

然而,由于中国资本市场尚不完善,无法将养老金过多寄托其中。人社部2024年末数据显示,养老基金投资运营规模2.3万亿元,只占当年累计结余8.72万亿元的26.8%。

靠养老金能过上体面生活吗?

尽管中国已经连续十余年上调基础养老金,人们依然很难期待退休后能过上体面的老年生活。

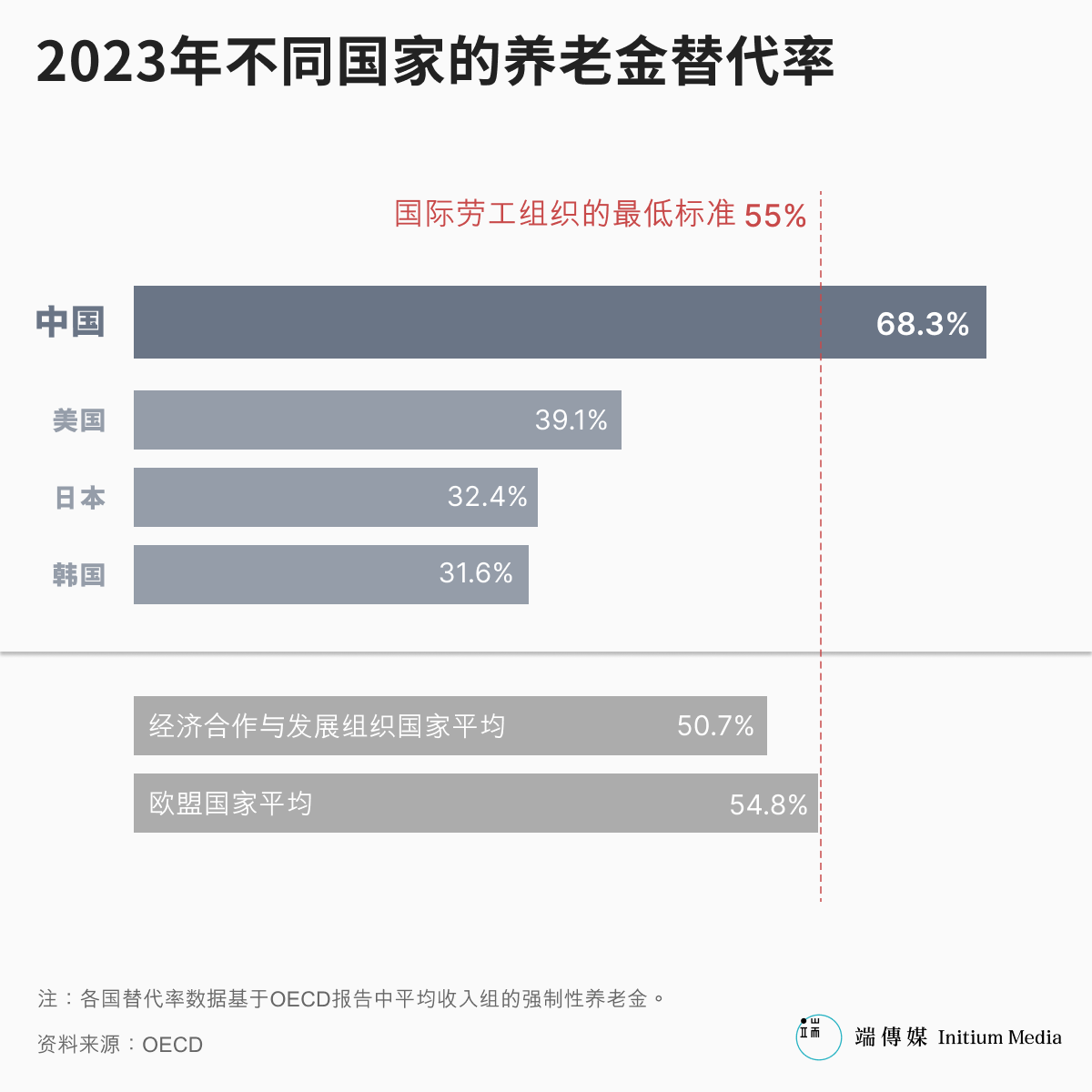

“养老金替代率”是衡量退休生活质量的重要指标,指退休金与退休前收入的比例。养老金替代率越高,越能维持其退休前的生活水平。

国际劳工组织(ILO,International Labour Organization)约定,养老金替代率低于55%退休生活质量会显著下滑。世界银行测算认为,养老金替代率不低于70%方可维持退休前的生活水平。全球范围内,因为经济和收入水平的差异,以及社会保障制度的不同成熟程度,各国实际替代率也有明显差距。

根据经济合作与发展组织(OECD)2023年的报告,以平均收入组的强制性养老金为基准,中国养老金替代率高达68.3%,远高于同样面临严峻人口问题的日本和韩国。由于养老金替代率通常呈现收入越高替代率越低的特征,这一数字并不能真实反映中国的退休生活质量。

据财新网报道,2021年中国城镇职工养老金的平均替代率仅为43.6%。另据粤开证券研究院计算,2024年中国城镇职工养老金替代率为52%,较2018年下降了8.7个百分点,并呈现逐年降低趋势。可见大部分人群未来面临的是养老待遇逐步恶化的现实。

尽管中国政府正以各种措施改革养老保险体系,包括提高除强制性养老金之外企业年金和商业保险这类“自愿性养老金”在养老保险体系中的比重,但悲观的前景很难在短时间内扭转。

在中国内部,人们对养老不公更直观的感受是,城乡和体制内外的不平等。根据现行养老金安排,领取居民养老保险的农村居民平均每个月只有240元养老金,与城镇职工养老的差距高达14倍。而自2014年启动的养老金双轨制改革,10年过渡期过去仍未实现体制内外养老待遇的平等,万元月均收入在退休后的养老金差距可能高达两三倍。在这样的现实下,难以找到工作,甚至领着一份低于父母退休金的年轻人,对这种不公感到愤怒的同时,也只能涌向拥挤的考公赛道,想象一个安稳的老年。

文章写得非常好,为你点赞。