在茶果岭村天后庙,罗悦屏向天后娘娘上三炷香,深深鞠躬,眼神沉稳。不久后,这座三级历史建筑以外的范围,大多数将会被清拆。

茶果岭村位于香港九龙东的油塘及观塘之间,早期为客家居民聚集之地,有400年历史,曾以采石业、渔业为主轴,不少殖民地建筑在村内取材。1940年代,大量战后难民涌港,他们依山搭建简易的铁皮或木屋居所、发展工业,但因为不时引发火灾,这些寮屋区常被诟病环境恶劣、危险。

最高峰时期,茶果岭村多达三万人居住。但自70年代起,村内不时传出政府要拆村的消息,村民开始思量不要花钱翻新寮屋纷储钱搬往私楼或是申请公屋。80年代,政府兴建东区海底隧道时,收回大批土地。而村内火灾,也使政府加快协助村民上楼,村人口逐渐减少,旧村民离开、新租客和寻求便宜单位的新移民搬入。至今正式开始清拆,留下的村民更是寥寥无几。

人称为“扭计叔”的罗悦屏是旧村民之一,他在村内出生,人生和村紧密扣连。茶果岭村的四大姓家族包括邱、黄、邓及罗氏,73岁的罗悦屏在这里成长,在这里变老——直至2019年,时任特首林郑月娥正式宣布要拆毁发展三条城中村——茶果岭村、牛池湾村和竹园联合村。去年7月,茶果岭村开始第一期清拆工程,目前清拆期限延长至今年底。

对这条重建在即的城中村,村民有不同的告别式。有人继续与街坊开会、留守;有人分批移植十数年种下的植物;有村民第一次做演员,把自己的记忆变成社区剧场。同时间,也有人仍然为安置问题而苦恼中。

家正被逐渐清拆,扭计叔希望在这里留守最后。“起码一砖一瓦, 人情美好,有什么事大家可以亲自做。现在你说要拆村,我觉得很不舍得。”他说。

麒麟守护神

天后诞当日,16只麒麟狮头身披五彩鱗甲,被安放在福德祠旁。那是每年均会订制的麒麟装扮,一直由茶果岭麒麟队保存。队长扭计叔大汗淋漓,他刚带队舞麒麟,小心翼翼把麒麟狮头放好,他身形瘦削,眼神仍闪铄着一种精灵。

甫坐下,扭计叔便滔滔不绝地讲解每一个麒麟的花纹和细节。麒麟头上有鲤鱼,象征年年有余;蝴蝶、八卦、麒麟吐玉书,祝愿村民步步高升。麒麟头的眼眉和耳朵均藏有机关可郁动,舞麒麟时眉飞色舞、耳听八方。

麒麟于300多年前流传到香港,是客家传说中的吉祥瑞兽,集龍头、鹿身、马蹄、牛尾、狼额于一身,村民相信它会守护茶果岭村,保佑渔夫出海平安。每逢节庆,麒麟队均会表演;天后诞时,麒麟队会前往天后宫进行拜祭与表演。

扭计叔说麒麟正气,爱生物,茹素,“连一只蚂蚁都不会踩死。”

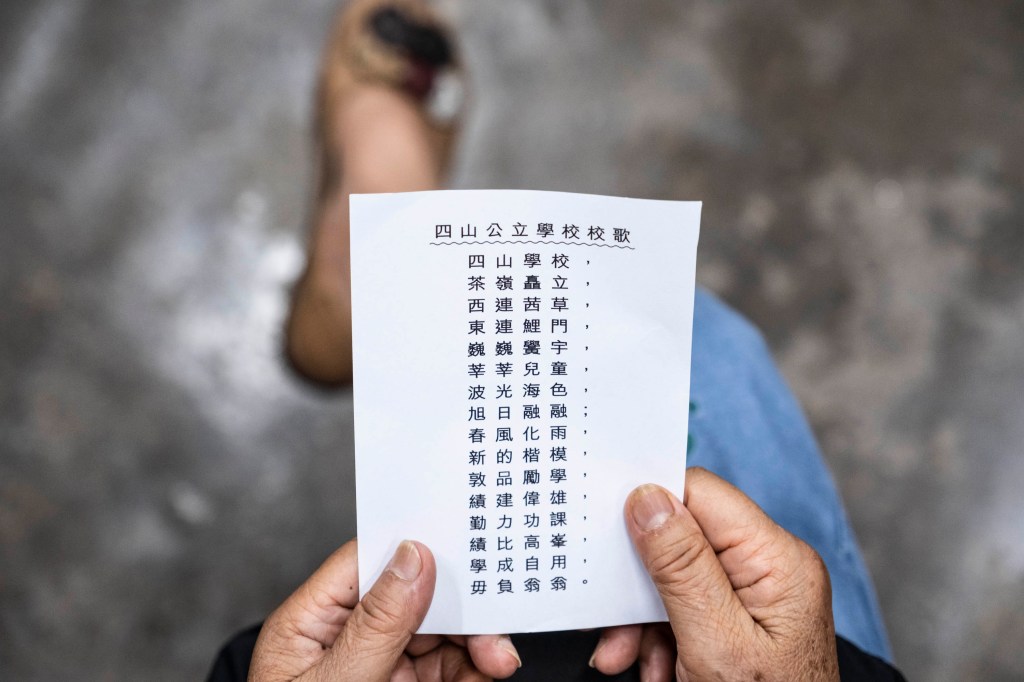

10岁时,扭计叔在旁观看村民舞麒麟的英姿,已觉得非常醒目。其后村内学校四山公立小学举行校庆,老师找同学参与舞狮表演,他便拜师学艺。“因为当年表演都是老人家,没有后生出来,所以我就站出来了。”

从此,扭计叔和麒麟的缘份从未间断。他小时“百厌”,经常打架,所以被称“扭计叔”,但舞麒麟训练他纪律和专注力,要心无杂念。

他的格言是要像麒麟一样保持正气。“生活环境就好像一张纸,染好便好、染坏便坏。我的做法是不要害人。”他说。

茶果岭村在40年代开始涌进难民,这也包括扭计叔的父母,他们在大陆出生,来港定居,扭计叔在七兄弟姊妹中排行第五。村以前曾经是有名的高岭土矿场,盛产高岭土,即是可制造瓷器的白泥。扭计叔的母亲当年除了照顾孩子外,还要在矿场打工,担泥、洗泥以养家;爸爸则偶尔当赌档“捞家”。

那时候的茶果岭村,帮派以暴力解决问题的情况很常见。也许是麒麟庇护,常打架的扭计叔没有加入帮派。他小时候多病,家人把他契给天后娘娘,望祂保佑扭计叔健康。及后他身体逐渐强壮起来,自此便很服天后,提醒自己不要学坏。

“我不喜欢加入(帮派)、不喜欢做坏人,因为剧集中的坏人都好像石坚一样,好快死㗎嘛。”扭计叔笑说。

若说麒麟是村的守护神,为人类排难开运,扭计叔成年后,便是慢慢用自己的方式延续村文化、守护村民权益。他于1993年共同创办麒麟队、担任队长,一边兼顾正职及家庭。

“希望不要失传,因为是师傅教落的东西。”他说。

1970年代,见及茶果岭村多次大火,扭计叔和街坊自发成立防火队,夹钱买灭火器;又组织义工队,到街坊住所更换残旧喉管,担当吃力不讨好的义工。其后,他更参与村公所事务、参选区议员等。1993年,茶果岭村发生水浸,街坊失去证件、相片等,扭计叔和几位居民自发成立茶果岭村关注组,帮街坊解决问题。村内卫生环境不佳,他们又成功争取建设一栋现代公厕。

“最紧要唔好怕蚀底。蚀底就无人搞的了。”扭计叔说。

直到近年面对拆村,要争取的事更难了。

按政府计划,茶果岭村的原址将发展以公营房屋为主的新社区,连同牛池湾村和竹园联合村,三个项目将由2029年起分阶段提供约8700个公营房屋单位。后者的部分住户已陆续迁出,至于茶果岭村,因为约四分一土地属私人拥有,政府称会提供安置计划帮助村民过渡。

得知正式拆村消息的扭计叔非常不舍得,又觉得要拆也没办法,发声也没用。但很快,他又动身去为街坊做事。关注组一直就安置事宜和街坊及政府开会、写信给立法会议员、举横额请示政府等。扭计叔和地政总署开会,谈保留麒麟队会址;又和房委会、房署开会及写信,反映街坊难以负担1万元一尺的400呎房协私人单位。

扭计叔认为,是街坊的力量才可造就改变。“靠我一人的力量不行,有群众的力量才可以做到每一件事情。”他说。

村的说书人

4月,茶果岭村的空地正在上演村故事剧场,六旬的珍姐七情上面地演出。其中一幕讲述一名母亲在工厂弄伤手指需要入院,村民阿姨急急前往她居所,把紧急消息告知她一对子女,并暂时照顾他们,直至该名妈妈出院。之后她又讲述另一个故事:茶果岭村曾经发生数次火灾,多次都是因为煲汤出事,火灾波及邻居,烟雾弥漫……

这些故事大部分都是珍姐在茶果岭村的亲身经历。“如果自己没有讲出(这些故事),没有其他人讲到、或者会知。”她说。

炎热又多蚊的一天,珍姐邀请记者前往她家做访问。她从茶果岭道沿路的一棵树摘下白兰花,放在家中饭桌上,为屋子带来隐隐花香。

以前珍姐一家七兄弟姊妹,住在现今茶果岭道公厕的位置,那里当时还是海边。当年的屋子像大澳的棚屋,屋子底部有四条木柱扎根海里,门外有甲板。天热时,珍姐和兄弟姊妹会在甲板放帆布床、尼龙床,在外面吹著晚风入睡。

在已经消失的海边,她曾经在端午节看著龙船“合义龙”,被街坊从沙滩直接推送进大海。这艘逾60年历史、20米长的龙舟“合义龙”,曾是每年村民在端午节的重要伙伴,龙舟下海,就是向天后娘娘祈求风调雨顺、渔获丰收。

对恪守客家传统的村民来说,天后信仰是生活不可或缺的部分。成年后,珍姐的哥哥曾在花炮会中向天后娘娘求女,并约定会供奉3000只红鸡蛋。结果,嫂子诞下女儿,一家人立刻帮忙还神,答谢天神保佑。

“我们染鸡蛋染到手软。但无得唔做的,始终你答应了天后娘娘。”珍姐说,染红鸡蛋的锅至今还放置在厨房,她不舍得丢掉。纵然不是客家人,珍姐也因为融入村内客家文化而信天后。“只要你信,便会应验。”她说。

茶果岭村寮屋区往往给人不卫生、老鼠横行的刻板印象,“但我们从小到大在这里住的,当你在一个环境已经习惯了,你都不觉得是什么。”村里生活叫她最难忘的是村民的深厚感情。中秋节,街坊经过他们家聊天、赏月,分享月饼。孩童时期生活简单,村民在冰室前的大笪地一起喝红豆冰,已经玩得好开心。

成家立室后,珍姐和丈夫由茶果岭村搬到屯门定居。1997年金融风暴时,珍姐家人生意不顺,辗转于2000年又搬回村。她从小已经听说茶果岭村会被清拆的消息,因此政府正式宣布时,她不感意外。“顺其自然,到时先算。”结果,珍姐一住便是25年。

如果可以选择,她想留下。珍姐现在和一对孙子女及先生同住,房屋是老旧建筑,通往房间及天台的楼梯由木板砌成,加上前业主僭建的部份,空间较为阔落。每逢过时过节,她的兄弟姊妹就在这里吃饭,最少十几人。

对于发展,珍姐认为讨论没有意义。“我们一般小市民,政府说怎样你就要依循它去做的。难道你可以反对吗? 我们都没有什么能力去反对它。”

纵然没有反对,珍姐还是去参与剧场、接受访问,以自己的方式和茶果岭村说再见。今年,许多记者走入茶果岭村采访,珍姐周一到周六都需做清洁工作,以仅有的休息日出席剧场排练,又接受访问。珍姐说参与剧场首先是为自己,“起码我自己也有一个怀缅。”她笑指,很多村民住村多年,都不曾听说村的历史故事。

“可以做到的,就自己去做。最重要是我们有一个安居之所就可以了。”珍姐说。

珍姐说接受了政府的决定,认为最重要是“有得拣”,选择心仪的社区安置上楼。上楼以后,她觉得建立邻舍街坊社群相对村内会较难。“以前不锁门的,有些屋都不介意打开门, 一有生面口的人走进村来我们就知道。”即使在后期的茶果岭村,很多旧居民已撤出,加入不太认识的新住户,珍姐还是认得他们,会点头打招呼。

但情怀过后,始终“有得住”最紧要。

茶果岭园丁

天后庙之外,在茶果岭村的圣马可堂是另一个不会被清拆的建筑。

在教堂旁边的走廊,整齐地放置了一排植物盆栽,盆栽内的薄荷叶、玫瑰,龙脷叶、四季桔,香气满溢。后面的角落则摆满了一盘盘蕃薯苗、珍珠菜。

这些都是由郭志云——一位神秘低调的街坊,自发当社区园丁种植的。

在一个乌云密布又潮湿的五月下午,郭志云穿戴水靴、额角滴汗,坐在圣马可堂旁,用胶兜细致地冲洗儿子最喜爱吃的蕃薯叶。他年逾古稀,皮肤黝黑,说话轻声慢语。他和太太及两位子女同住在茶果岭繁华街的一个单位,以前从事三行工作,现在半退休。

十五年前,郭志云看中茶果岭村租金相对便宜,从观塘搬进村内。进村不久,他便开始种植物,作为精神寄托。他主要打理茶果岭村已有的植物,有时亦会带新种子回来种植。

若有街坊想吃他种的菜,他一律送赠,坚持不收费。访问前一天有位太太经过花园,说喜欢他种的艾草,他随即把艾草剪下,给她拿去洗澡、驱风。

“喜欢我的盆栽可以整盘拿走……多人种更好。”他爽脆道。

他对植物的用心,吸引到圣马可堂的负责人注意。由于圣马可堂是茶果岭村可保留的少数建筑之一,负责人遂提议他不如在堂区花园里面种植。职员后来更邀请他到堂内聚餐,“我炒了一碟蒜蓉炒珍珠菜带去,他们整碟吃得光光的。”他笑言。

郭志云带我们在小花园游走一圈。“你看,这里本来杂草横生,都是我修剪好。”郭先生弯下腰,端详大闸旁干净的石罅隙,颇为自豪地说。

不过,并不是每棵植物都可以存留下来继续生长。眼前的一些盆栽植物,原本是郭志云在村内的另一块田地种植的。这两块田最先由两位茶果岭居民打理,他们均年事已高,数年前发现郭志云对种植独有的热情后,便放手交给他打理。

“我在他旁边种花,看见花草很漂亮,他说不如你去种吧。我用一手抽两桶水上去浇,他看毕,全部(地)给了我种。”郭志云说。自此,他风雨不改,每天打理两块田以及十棵木瓜树,将田地变成茶果岭村的社区花园。

现在,两块田因为拆村工程均已被围封,目测还剩下三、四棵树,结了绿色的果实,旁边放有他的农具。这天,一名戴着工程帽的工作人员略带警惕地走近,简短询问是否地政署人士,后便走开。郭志云指,两块田地应该不属私人土地,政府收地无可厚非,就两块田地向他赔偿4000元。

他边叼著烟,边俯身俐落地摘下珍珠菜,包好一大扎,小心翼翼放在一个环保袋递给记者。“拿回去尝尝,试试味道如何。”语毕,他又背诵起煲汤食谱。

郭志云说自己在中国大陆长大,经历过军队训练,生活清贫刻苦。他没有那么看重清拆的得失,“从小到现在,这么大年纪有什么没有见过,所以这些东西很看得开。”他说时面不改容。

“我们这种人,能拿起,能放低。”他说。

把种植多年的植物移至圣马可堂旁边的盆栽,可算是他对茶果岭村的告别式。“这些我最满足,我已经拉(保留)了一大部分。” 他抹了抹汗,目光不离脚下的心肝宝贝。

郭志云未有打算结束他的园丁生涯。他多年前申请了公屋,今年终于可以在附近的蓝田区上楼。选择就近的单位,其中一个原因是方便每周回村,打理圣马可堂花园。

寮屋:暂准的存在

入村数次,茶果岭村的寮屋已陆续被围封,贴上承包商及政府物业的告示;街道亦有规划痕迹。

曾有民意调查反映,有一半村民想走,一半想留,部分村民则要求“原村安置”。现在,受访的街坊均表示接受安置;有部份老街坊指希望留守最后一刻。有街坊关心村内猫;有士多、冰室老板坚持继续运作,昔日的店舖证书、殖民时期的收据、报章访问等,至今仍贴在墙上。

目前,茶果岭村的收地安置尚在进行。地政总署回复指,截至2025年8月底,在930个受影响住户中,已完成处理逾八成半的资格审核工作。当中440住户已上楼或被获特惠津贴;约130户已获确认初步合资格,尚待进一步审批。

其余有230户不符合安置补偿资格,原因包括在港拥有住宅物业、为现有公屋租户、不符合最低居住年期规定等。署方指,正积极处理余下约70宗申请,尚待有关住户提交齐备的文件;另约60个住户仍未配合署方进行资格审核。

在这场拆迁中,并不是每个人都顺利“有得住”。这关系到寮屋在香港的角色——舒缓房屋供应不足,但位于“灰色地带”的临时搭建物。

二战前,劳工在船坞或矿场等就业地点附近搭建寮屋,作为租金低廉的临时居所。其后,大量难民涌入香港,寮屋人口一度占全港四分之一。直至1982年政府为寮屋进行登记,已登记寮屋获“暂准”存在,政府也认定茶果岭村连同牛池湾村、竹园联合村为九龙东三个寮屋区。

但由于政府当年旨在逐渐拆除寮屋,刻意不提供设施及公用服务,居民生活水平往往比其他其他类型房屋低。随著时间推移,香港寸金尺土、公屋轮候时间亦长﹐寮屋亦成为新移民及低收入家庭一种廉价房屋的选择。

在茶果岭,有人住在一间寮屋十数年,怎料获地政告知寮屋从未登记,不符合安置资格,一般将获得仅万多至几万港元的搬迁津贴;有住了多年、双亲持双程证的中学生在清拆期限后一天才满十八岁,或未符合资格上楼。有街坊表示,希望政府可以酌情处理诉求,别让他们“瞓街”;亦有人指,地政人员解说不足。

69岁的三哥,十多岁时搬入茶果岭村,辗转搬出又回来,从此以村为家,买屋定居。他在村内经营回收场生意,又和茶果岭村关注组一同跟进安置事宜。居住茶果岭村逾20年以上的他,据官方政策,毋须入息审查便可获派公屋,但他目前无法获得安置。

早前,三哥被告知获派“过渡性房屋”,他当时认为这意味著几年后需再度搬迁,自己“已几十岁, 不想搬几次”,其后与职员通电时,告知不希望被派的公屋是“过渡性”。三哥指,当时职员没有进一步解释何谓“过渡性房屋”,只是确认三哥放弃该房屋。后来经过社工解释,他才了解“过渡性房屋”仍是公屋单位,待启德新屋邨建成后,他可选择搬往启德或留在原区。

8月7日,三哥收到地政文件,确认他“无意接受”在安置前暂时租住房协或房委会的租住单位作过渡安排,“个案已经终结,无法获得任何安置或补偿。”

三哥指,寮屋补偿政策及用语复杂,要理解是吃力的,但在误解当前,地政人员通话时没有即场解说;有区议员和社工尝试为他与地政沟通交涉,厘清三哥接受公屋单位安排,目前尚未受理。

就算齐备资格审核的文件,街坊也遇上不少困难。由于村内曾经发生大火,有村民担心影响收信,往往在官方文件上填写亲戚地址为自己住址。不少人因为缺乏多年地址证明作为安置文件,需要重新补领入境处文件。

目前,三哥把个案投诉到申诉专员公署。“其实我们每一个市民都有苦处,你有没有体谅他的苦处?”三哥苦笑。“我们觉得政府现在那个硬性规定,是完全没有什么商量余地。”

各自的告别式

今年中三的 Yanna,在茶果岭村戏剧排练中认识了珍姐,听她说村里的故事,“我也是那时候才知道,茶果岭村以前真的有卖茶果,有点颠覆了我本身的印象。”她侧侧头说。

她五岁时搬进茶果岭村,和父母及唐猫“蛋挞”同住,是茶果岭村新一代的年轻居民。“我搬过来后,觉得这里好像有点荒废,没什么人知道,又比较清静,但是原来以前是这么热闹的。”

Yanna 给人印象斯文淡定,说话声音小声而成熟。Yanna 一家住在郭志云田地对出的一所铁皮屋,爸爸其后改装屋子,安装冷气、设置通风天窗、以及专为小猫“蛋挞”而设的猫门,方便牠自由出入。纵是铁皮屋,也逐渐有了家的形状。

在村里居住,她的家与大自然非常接近,一出家门便能看到郭先生的田地、以及后山凌乱又迷人的翠绿景色。她偶尔会出去散散步,呼吸新鲜空气,享受城中村独有的风景。

“以前我们家外种了百香果树,最茂盛时,棵树沿著铁网一直爬,大概横跨三四个铁网。树上面会结百香果,有游客以为是野生,会摘一两个走。”她觉得茶果岭村很宁静,街坊之间很友善、亲密,以前会跟小朋友一起跑过横街小巷。

但过了十年,到拆村一刻,她才发觉自己不认识从前的茶果岭村,不知道原来四山学校以前那么热闹。

Yanna 从小习惯了几年就搬一次家的频率,搬进茶果岭村时亦已经听说会拆村。对她来说,“家”就是一家人好好地坐在一起吃饭。“可能不关环境事,反而是家里的生活和人,即是习惯的生活模式、和家人齐齐整整是比较重要的。”她说。

之后,她会和家人上楼,搬入启德公屋。在旧家,她可以拥有一间自己的睡房,但新居比起旧居的空间更要窄细,她的床不能搬过去。但她最不舍得的是“蛋挞”的木造柜子。柜子是爸爸亲手制造,有猫抓板和窝子,因为面积较大,不能保留。搬屋后,“蛋挞”会搬往 Yanna 的哥哥家。

纵然对拆村有心理准备,但要面对时不免难受。访问于搬屋前一天进行,Yanna 还未收拾要搬家的东西,“想明天才搞,想到就很烦。”她皱眉说。她想在这个家能住多久就多久,一方面是在这里上学比较熟路,另一方面是,“想逃避现实,因为也不想搬。但你改变不了现实,所以尽量可以留多久就留。”她说。

Yanna 明白发展是必须,但认为有些建筑,如四山学校,挺有历史及保留价值。

“可能住在别处的居民会觉得,这些地方比较古老,跟不上城市(发展),或者会影响市容;为了整个城市,这些(发展)是必须的;你要配合整个节奏来走的。建屋都合理,但情意上会觉得有点残忍。”

拆村提案拍板后,Yanna 不时在村内拍照,为这里留纪录。离开前,她会在村内再走一次,尽量记著每个细节。“慢慢行的话,可能要行一个钟左右。”她说。

茶果岭村终须成为过去。“(茶果岭村)是人生的其中一段旅程,是一段很难忘的回忆。”她说。

拆村工程已经维时一年多,扭计叔直言“好累”。他周一至六都要上班,难得周日休假,还不忘传送村内黑雨水浸情况的相片给记者。

5月,村内唯一的四山小学传来突发被清拆的消息。旧生和街坊一直争取保留学校,但学校未被列入历史建筑评级,其独特外型属摩登流线型建筑风格,在香港同类型建筑中相对较罕见。四山小学同届同学设立 WhatsApp 群组,召集其他旧生在学校前唱校歌,扭计叔有空便响应。

“从第一届到现在四十多届,每一个同学都有感情的。”他说。

8月中,珍姐和她教导的社交舞旧生,在街坊常称谓“海天”的空地烧烤。这是她离开茶果岭村前最想完成的告别派对,大家拍照留念,开怀大笑。以往,她每年至少一次在海天举办烧烤派对,这是自疫情后第一次,亦是最后一次,“之后要去酒楼聚脚,形式、意义不再一样。”她说。

珍姐的孙子刚中学毕业,当晚携同朋友一起参加。孙子自4岁起已在茶果岭村与珍姐同住,拆村后,珍姐将迁至红磡,孙子则将搬往油塘和父母同住。距离远了,一个月见一次可能已算奢侈。

珍姐坦然面对。“都应该放手。”她说。

评论区 0