“其实我不钟意元朗,但是这种不钟意是来自一种钟意。”

“你住元朗?”刚认识的大学同学总会半开玩笑问:“元朗还有没有牛?”言者可能无心,红眼却听出弦外之音,“就是看不起我出生的地方──那些同学通常都是住市区。”二十年前的旧事,红眼仍然记住,无论如何也不是一件小事。

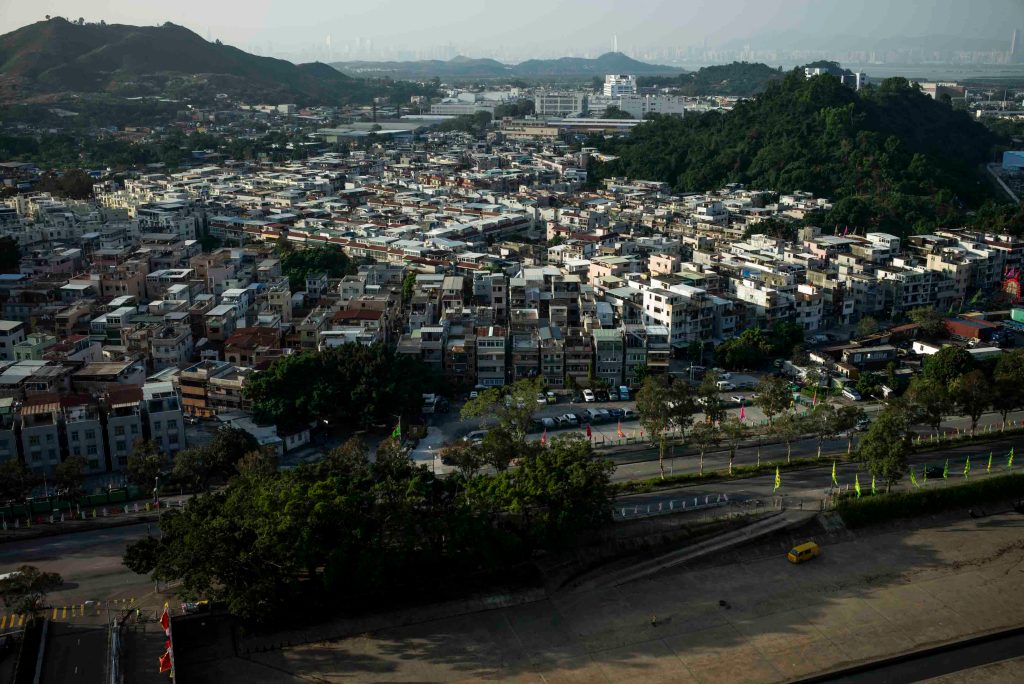

香港说大不大,说小不小,大致分成港岛、九龙、新界,及离岛。不计离岛,假如你要横越东西(元朗至柴湾)或穿越南北(鸭脷洲至上水),距离大约是45公里,开车要45分钟,坐公共交通工具则至少要90分钟,繁忙时段出入需时更长。曾经有网民讨论跨区上班的地狱路线,连同行路、等车、塞车,部分路线可以长达120分钟,足够飞一程台北。假如算上一来一回耗费四小时,甚至可以飞一程东京。Threads 上有一篇回响甚大的帖文,说明了香港人的距离感──柴湾、鸭脷洲、元朗、上水都“好远”,台北、东京、首尔都“好近”。类比台北人的距离感,大约就是淡水、基隆、中坜都“好远”,香港、冲绳、东京都“好近”。

红眼在元朗土生土长,期间曾多次离开,第一次是去台北读硕士。回港后,红眼投身媒体行业,做报馆早出晚归,收工已经是翌日凌晨,回到元朗只会在“东方点心”食宵夜。后来转到杂志工作,忙起上来,平日有时索性在观塘朋友的工作室留宿,元朗成为周末过夜的“酒店”。期间,他曾经离开元朗,搬到女朋友的住处,又试过搬去天水围。2019年社会运动之后,加上新冠疫情影响,他才开始留在元朗生活。

2019年7月21日之后,香港人对于“元朗”这个地名又有了新的“集体记忆”,元朗人红眼更是车厢里的亲历者,但作为作家,如何叙说?“721(元朗白衣人无差别袭击市民事件)是一个转捩点。”关于元朗,红眼有很多很多话想说,但不知从何说起。“我一直没有办法阅读关于社运的作品,遑论书写。”红眼说:“(721之后)我找不到一个方法,写到我想写的立场,表达到我对元朗的感受,而又不觉得心虚。”直到2021年11月,M+博物馆开幕,他遇见久违的“红楼阁”霓虹牌匾。那一刻,红眼仍然觉得是“阿爷显灵”,指点他如何书写元朗的故事。

721之后,“我找不到一个方法,写到我想写的立场,表达到我对元朗的感受,而又不觉得心虚。”

沉淀两年多,2024年3月,红眼正式在《明周》发表连载小说《红楼阁记》。故事以元朗为背景,人物原型大多是他的家人、朋友,甚至是他自己。红楼阁是一间酒楼,小说围绕多间元朗食肆展开故事,食肆随时代更替由地理座标演变成时间座标,在虚实交错之间,串连家族史、元朗史以至香港的大历史。

由圆塱到元朗

元朗有一条大马路,大马路上有条轻铁轨道,刚好将元朗分成两半。⋯⋯阿爷以前人脉广,大家都喜欢跟他打交道,新年派利是要派足半条大马路。而我大舅父说得豪迈,另外那半条大马路,以前都要交租给我外公。——《红楼阁记》

“编辑曾取笑我是元朗少爷仔。”红眼自嘲。小说中的“我”,阿爷是从广州南下的生意人,外公是元朗大地主的后人。“元朗很多东西都不好。” 红眼直言,叔伯兄弟全都是围村人,母亲也是围村人,从小只觉得他们声大夹恶,野蛮粗鲁。

元朗,古称“圆塱”,“圆”意指丰满,“塱”意指低洼地。元朗三面环山,一面临海,中间就是一片土地肥沃的平原,居民曾以耕种及捕鱼维生,该区盛产丝苗米,堪称香港本地的渔米之乡。元朗位于新界西北,历史源头可追溯至秦朝(公元前214年)。清朝顺治年期(1661年),明朝遗族退守华南沿海,清政府下“迁界令”,焚毁沿海居民的田地及居所,强制居民迁入内陆,以图断绝抗清势力的支援。此令亦波及香港全境,新界顿变荒地。复界后,清政府鼓励内地乡民南下开荒,大批客家人落户新界,组成村落。当时海盗仍然猖獗,村民为求自保筑围墙、建城河、起炮楼,形成“围村”,在元朗亦非常普遍。

1898年,英国逼使中国签订《展拓香港界址专条》,新界居民曾激烈反抗。1910年,港英政府订立新界条例,列明“任何有关新界土地的法律程序中,法庭有权认可并执行任何影响新界土地中的中国习俗或传统权益。”政策变相界定了新界的“传统”,例如可以宗族、家族祖或堂的名义注册土地,遗产亦根据《大清律例》只传男丁。直至政府在1994年订立《新界土地(豁免)条例》,遗产习俗才告废。

1960年代,港英政府锐意发展新界,收地兴建新市镇,新界村民认为补偿不合理,乡议局与政府关愈趋紧张。为了安抚村民,政府于1972年推出“小型屋宇政策”,容许男性原居民一生向当局申请一次,于其乡村内建造一座最高三层,每层不超过700平方呎的丁屋,毋须向政府补地价。从此,元朗区内大兴土木,开始转型为新界西北的“次区域中心”。轻铁于1988年通车,红眼生于八十后,正好见证元朗都市化的过程。

当年,大马路一带已经开满酒楼,几乎每一条街、每个路口都找到一两间,比今日的便利店还要多,随便一数,七十年代末就有恒香、荣华、龙城、嘉好、嘉丽华、庆年华和好相逢,元朗正要从围村小镇发展成新市镇,可谓遍地商机,有元朗乡绅日捧场。——《红楼阁记》

“元朗人以前都是这样,识饮识食,常讲赚钱,或者争家产分钱。”红眼坦言自己小时候都是“很元朗人”,2013年在台湾读完硕士,回港投身传媒后才开始有政治触觉。经过2014年的雨伞运动、2016年的鱼蛋革命以及2019的反送中运动,红眼自觉转变很大,最大的转捩点是721事件,刚好从中环回元朗,“很幸运地”成为被选中的一个,在列车上亲历木棒和铁枝在身旁穿插而过的惊栗。

721之后,内心有一种感动,召唤红眼重回元朗生活。

谁的元朗?

“我很难告诉其他人,其实我很了解白衣人想什么,因为我从小到大都在接触这些人。”

“反对社运的人是特别有趣,他们的故事是更加变态。”红眼说,他想写元朗的故事,其中一个很重要的原因是觉得721 之后,有很多事情没办法被了解。“我很难告诉其他人,其实我很了解白衣人想什么,因为我从小到大都在接触这些人。”

元朗是一个围村社会,一个极度封闭的地方,从前如是,今日如是。“他们有他们的逻辑,例如你们不够我了解元朗,凭什么觉得元朗不好?”其他人想改变元朗,他们都会觉得被侵犯,他们认为社运就是有一群本不是在元朗成长的人在“搞乱档”,所以要赶走那些人。“那一代人就是这种想法,我在小时候也有这种想法,但是这样解释的话,别人会觉得我很‘蓝’。”

外人难以理解元朗人的想法实属正常,但是无法与家人沟通才叫红眼感到悲哀。即使自己在721的列车上死里逃生,母亲好像不当是一回事。对母亲而言,最大的影响是菜价贵了,然后归咎于“那些人在搞乱档”。“妈妈认为最重要是食,最重要是平(便宜)。我理解她,但我无法跟她沟通,而我亦知道难以要求老一辈的人改变根深蒂固的思想。”

随着审判开始,司法系统有司法上的解释,传媒报导有传媒的角度,红眼很明白元朗会被写成某一种模样。“我很熟悉元朗,这是唯一一个地方,令我有‘家’的感觉。”他知道自己有心结,他知道自己有感受,他想向别人解释自己对元朗的理解,但是他甚至无法阅读社运相关的作品,“连读都读不到,要怎样写呢?我跨越不到那个⋯⋯又不能说是创伤──我找不到一个方法书写又不觉得心虚。”

那段日子,红眼写了很多影评,做了很多明星访问。“九唔搭八,但我做得很开心,都是一个出口。”他笑言,就像打机先做支线任务储经验值,“我知道自己总有一日会写元朗。”

如何写得不心虚

走进红楼阁,再走过那幅锦绣山河的屏风,早已高朋满座的大厅尽头,就是阿爷订的台。而且阿爷总是坐正中央,背靠左边金龙,右边金凤。每一年跟阿爷过中秋节,他一定都是坐在红楼阁的这个位置,从未变过。——《红楼阁记》

2021年11月,红眼因工作参与香港M+博物馆开幕,遇见久违的“红楼阁”霓虹牌匾。今日回想,红眼仍然深信那一刻是“阿爷显灵”,指点他如何书写元朗的故事。

“如果你没去过红楼阁,你没见过元朗最风光的年代。”这是《红楼阁记》的开场白。

小说中,阿爷过身之后,伯父们各有所好,过时过节很少再去红楼阁。现实中,因为立场和价值观的分歧,红眼无法再参与任何家族饭局,父母亦没有勉强他。新冠疫情之后,有亲戚骤然离世,也有亲戚移民。弹指之间,红眼惊觉一个家族的故事无声无色地完结了,元朗也变得越来越陌生。“你会想为一个地方写回忆录,因为你觉得它已经告一段落。”红眼说:“正如一个歌手通常都是在引退或离世后,才会有人想制作他的传记。”他觉得,某部分属于他的元朗已经完结了。

“你会想为一个地方写回忆录,因为你觉得它已告一段落。正如歌手通常都是在引退或离世后,才有人想制作他的传记。”他觉得,某部分属于他的元朗已经完结了。

元朗乡绅多,茶楼多,但其他楼面派头再大,始终不及它优雅。阿爷喜欢红楼阁,自有其因。香港回归之后,过了几年红楼阁便易手,里面还是以前那一对金龙金凤、锦绣山河,但名字变了,感觉就是不同。——《红楼阁记》

红楼阁易手的时候,红眼大约十岁,并不觉得有什么大不了。重遇红楼阁的牌匾,触发他动笔在社交媒体分享感受。他一边写一边搜索记忆,没想到会从红楼阁拉出了一张元朗饮食地图。红眼其实不太在乎食,只是从小就被教导要记得元朗有什么什么餐厅,然后他发现,自己有很多宝贵的回忆都是与餐厅有关。“我觉得从餐厅作为地标入手是一个不错的写法,一个令我不心虚的写法。”

到头来,元朗人最重视的食,成为他写小说的锚。

红眼从自身出发,选出大约二十间餐厅,再搜集资料写故事。红楼阁是阿爷的象征,嘉城是外公常去的地方,胜利牛丸是爸爸带他去的。升上中学,“我”会与同学去帆船快餐;后来情窦初开,带女朋友去父母当年约会的西餐厅祖凡尼失望而回,就改为去约会胜地加勒比餐厅,皆因附近有一间元朗比较体面的时钟酒店“乐趣小筑”。

家族史-地方史-香港历史

这些地标,构成了红眼的元朗。然而,留下至今的所剩无几,其中一间仍然营业的是“金苹菓饼店”。一个平日下午,红眼带记者来到店外,雪柜内摆了十多个蛋糕,只有两个黑森林和一个什果蛋糕,其余都是金黄色的蛋糕。“芒果铺面蛋糕最出名,我家任何人生日都是食这个蛋糕。”站着闲聊的几分钟,至少有四五个中年叔伯姨婶光顾,一进店就直取芒果铺面蛋糕,肯定是预订客。“我妈每次都是预订,有八折,很抵食。”红眼说。

小说中的每一个地标都与特定年代相连,红眼写家族史,同时也写元朗的地方史,还有香港的大历史。“我”在第一章结尾说:“元朗没落,在我回忆里,就是从红楼阁结业开始。”阿爷与外公过⾝不久,香港回归后,除了红楼阁结业,嘉城也宣布结业。昔日可以筵开百席的大酒楼无人接手,半年后分拆出租,变成嘉城商场。

当初酒楼上那些每⼀间都有名有姓的熟客包厢,后来就变成了⼀格⼀格的㓥舖。⋯⋯总之⼈迹罕⾄,与死场无异。楼下的⿓城⼤药房倒是风⽣⽔起, ⼈⺠币愈来愈受欢迎,每天都有络绎不绝的⼤陆⾃由⾏和⽔货客。——《红楼阁记》

回归之前,地产商早已进军⼤西北,李氏买下⼤半个天⽔围打造嘉湖⼭庄,郭⽒则发展元朗市外围开荒,楼盘名为新元朗中⼼。从地段来说,新元朗中⼼不太吸引,附近⼀⽚荒芜,只得九广铁路的巴⼠总站及轻铁维修⾞厂。“我”的母亲眼光独到,不知哪来的胆量,沽出了原本的⼤⾺路物业,在未入伙的新元朗中⼼买了三个单位。

“芒果铺面蛋糕最出名,我家任何人生日都是食这个蛋糕。”

九七金融风暴来袭,“我”一家成为众多负资产家庭之一,三个单位化为乌有。直到政府在⼋乡动⼟兴建西铁站,“我”妈和几位姨妈因为外公的渔塘⽽意外得到⼀笔赔偿。两个舅⽗责怪外婆偏心,吵到几乎拆了整个⽥⼟厅。外婆觉得委屈,没几年就郁郁⽽终。“我”妈痛恨外公,骂他连做⿁都⼼肠坏,偏偏留下⼀个渔塘害死外婆,非要弄得家散⼈亡不可。

2003年,西铁通⾞,“我”爸已经需要长期服药治理糖尿病,昔⽇的轻铁总站改建成元朗站,新元朗中⼼则成为铁路上盖物业,楼价⼤升。新元朗中⼼也改了个时麾的新名字叫YOHO,开始了好几期拓展⼯程。

“我”妈常说,如果当年挨得住,我们后来会很不⼀样。

写地方,更想写人

这句对⽩,“我”牢牢记了廿年,很深刻。以前“我”直觉认为阿荣很易相处,甚少⾒到他那么狼戾的⼀⾯。

“我了解这个地方,知道街道有什么变化,餐厅有什么好食,但是这些都很表面。”红眼说,除了餐厅结业,他还想写这里的人。“当你要写一个人物,你要就从那个人物的角度思考——为什么一个人会这样做?”

小说中有一位二伯父是校长,“我”跟堂表哥、堂表姐一样在二伯父做校长的小学读书,都是二伯父的主意。“我”妈曾经因此不悦,“我”在入学前曾做智力测试,本是资优儿童,大可报读外面的学校,毋须看起来像要攀关系才有书读。无论如何,每一年的班主任出于讨好二伯父,往往特别用栽培“我”。

那一年,老师安排“我”参加全港常识问答比赛,二伯父也在同年密锣紧⿎参选元朗区议员。学校有超过⼀半老师和⼯友都义务加入二伯父的助选团,变相成为他的竞选总部。众望所归,⼆伯⽗⾼票当选。那个周末,他包起整间“⼆记”举⾏庆功宴。

选举始终也是比赛, ⽽所有比赛的结局都是残酷的。几年之后,⼆伯⽗连任失败,议员办事处转眼变成便利店。那一年,⼆伯⽗宣布荣休,同样在⼆记设宴,盛况⼤不如前,尽显人情冷暖。随着⼆记结业,“我”在元朗再也找不到那么正宗的上海菜馆。

“有时,你很少如此认真去思考一个人。”即使是爸爸、妈妈、前女友、旧朋友,他们可能都是你熟悉的人,“但是当你真的要写出来,你才了解自己是怎样看待一个人。”红眼与记者坐在安兴街足球场的观众席,说起因为写小说而重新想起一个人,他是阿荣,带“我”走出元朗的中学死党。

“我”抽的第一根烟,就是阿荣递给“我”的。阿荣除了是我的同班同学,也是“我”创业的第一位合伙人,曾一起夹份炒卖波鞋。“我”总是储起波鞋不舍得穿,阿荣则无论是否合穿,每⼀次买卖之前都要穿⼀穿上脚,就像试鞋要落地踩两脚才安乐。

“嘿,我要每⼀个买鞋的⼈都是穿我旧鞋。”

这句对⽩,“我”牢牢记了廿年,很深刻。以前“我”直觉认为阿荣很易相处,甚少⾒到他那么狼戾的⼀⾯。

“阿荣就是在这个球场被偷了一只Casio全黑大G电子表。”红眼说:“写完他的故事,我好像了解他多一点。”他希望,写元朗人可以令他更了解元朗,“最后⋯⋯不一定找到答案,但我希望知道多一点。”

另一个时空:如果元朗是我钟意的模样

“很多朋友问过我,你会移民去什么地方?你想在什么地方死去?”

小说里面的“我”,比现实的红眼大了几岁。“隔几年,有些距离,似是而非。”红眼说,小说有很多人事物都是从记忆拼凑出来,有时候不是很连贯。或者,不连贯都没所谓,当中有真有假,就是写小说有趣的地方。小说里有很多事情都真的发生过,只是时序不同,红眼趁机重新编写“我”的过去,以及元朗的未来。

在某一个时空,立法会全票通过一个新市镇复兴计划,透过AI系统运算,于人工岛上还原香港旧社区,保留不同年代最有特色的建筑和商舖。理念有点像电影片场,假设AI重建新元朗,你经过美亚办馆再往前走⼀分钟,就会看到千⾊广场的仿古⼤钟,即使两者相差足足半个世纪。

元朗获选为首个实验地区,“我”因为撰写《红楼阁记》获邀加入新元朗重建小组,初听计划觉得挺有意思,但是也有很多疑问,譬如在⼈⼯岛上重建了另⼀个元朗,还原了跟以前⼀模⼀样的红楼阁,其实都已经不是原本的红楼阁。

“我”亦没有预计到,“元居民”和“本土派”会因为人工岛政策互起冲突,大马路一分为二,瘫痪了整个元朗的交通,警方最后以武力清场,元朗在战后发生第一次全面宵禁。

小说的结局,红眼想好了,记者也知道了。

“很多朋友问过我,你会移民去什么地方?你想在什么地方死去?”红眼认真思考过,答案是一定不会在元朗,“元朗只是我人生之中一个很短的年代,总会有完结的一日。”旧元朗只能活在AI人工岛上的新元朗,正如红眼在小说写过的许多地标,在现实已经不存在,元朗已经变得不再一样。

“其实我不钟意元朗,但是这种不钟意是来自一种钟意──如果元朗是我钟意的模样就好了。”红眼说:“我觉得元朗已经没有办法再成为我钟意的模样,我也知道自己终有一日会离开,所以想趁自己对这个地方仍然有感情的时候,写完这个小说。”

“写《红楼阁记》,就是告别我曾经喜欢的元朗。”一个红眼曾极欲逃离的家,曾当成是酒店的家, 如今在生活的家—在将来,或许都只是存在于虚拟世界的回忆碎片。

评论区 0