大S徐熙媛,知名台湾女星,主持人、演员,2025年2月2日于日本与家人旅游时因急病逝世。48岁正值壮年,本应如日中天,突然的离世消息格外令人错愕。作为知名艺人,徐熙媛早年的娱乐综艺、偶像剧集几乎辐射整个华人社群,近年也因其婚姻家庭的变动而备受关注。浏览徐熙媛逝世的海量相关新闻,就仿佛跌入资讯的酱缸。无论媒体报道还是社会舆论,不少都集中在她的恋爱、家庭史上:前两年她的离婚、和前夫一家的纷争、新婚姻与新家庭等。

专页平台“休班记者”统计,截至当日香港时间下午3时15分,《hk01》的App至少出了18个push,《星岛日报》亦有15个;文章数量更令人吃惊,《01》出了61篇相关短文。有媒体用上徐熙媛与前夫汪小菲尚在交往时期的亲密合照,这一新闻选择也引来网民的不满。在社交平台上,有网民这样总结“媒体道德天与地”:同样面对她的逝世,有的媒体“简介大S生平、主力介绍歌影艺主持成就指出成名原因、略提曾经历两段婚姻及有一子一女、之前较严重病史”(香港的Now TV被点名表扬),有的媒体“下方走马灯列一堆前男友”。

难以想像又并不意外的是,在徐熙媛死亡的新闻出现之后,占据版面、讨论度最高的,是她的前夫汪小菲。在徐熙媛的家人于日本忙于处理其身后事务的同时,汪以高调姿态出现在公众视野中,面对镜头流泪鞠躬,冒雨步行半小时(这段淋雨视频很快被配上动情音乐,由其母张兰的工作室社交帐号发布到网上),在社交平台上对“老婆”喊话“我好想你”⋯⋯,尽管他已有一名结婚一段时间的现任太太。

徐熙媛离世消息当晚,新浪微博热搜前十有4条都有汪小菲的名字,第一第二条分别是“汪小菲说大S是我的家人”“汪小菲台北街头淋雨”。网络迅速分成两派,不少人质疑以汪小菲、张兰多年来对徐熙媛的骚扰和诽谤,如今却在前妻一死时就大肆表现深情姿态,有吃人血馒头之嫌;也有不少声音声称汪小菲对徐熙媛用情至深,甚至指责徐如今的家人对她照顾不周。

女明星,被遗落的成就,影响与局限

女明星骤然陨落了,而外界回溯的重点全在她的感情生活。

诚然,徐熙媛哪怕在演艺圈,也有她的特殊之处:蔡康永曾将徐家比作台湾真实的《楚门的世界》,不少媒体的讣闻如今也写着她落幕了“楚门人生”;也有人把徐家比作华语世界的卡戴珊,她们的生活如同一场接着一场的真人秀,徐熙媛的每一段恋爱,她和妹妹徐熙娣的个人生活、喜好、发展、她们的社交圈,数十年来都事无巨细地展示在大众媒体的曝光之中。有些意见也许认为,因为这种高度的曝光,大众在她离世后仅聚焦在其私生活是情有可原的,但我有不同想法:恰恰因为她事业和生活多年以来的全方位透明,对于她个人成就和影响力的忽略才更显得吊诡。

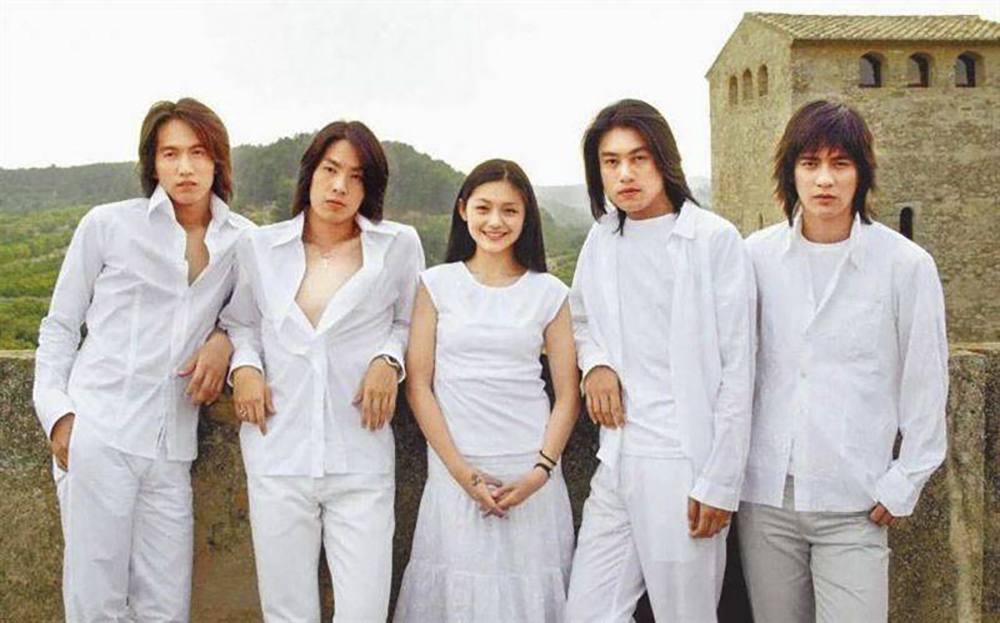

在真人秀之外,徐熙媛明明留下了大量非常有影响力、几乎可谓是一代人童年回忆的作品。她主演的偶像剧《流星花园》几乎横扫东亚,成为台式偶像剧的开山之作,后来在《转角遇到爱》《泡沫之夏》中也延续其在台偶作品中的稳定发挥。作为主持人,她和搭档们从《我猜》系列到《娱乐百分百》等台湾娱乐节目探索出来的台式主持风格,新鲜热辣,也在那个年代挑动不少人的神经。

甚至作为歌手,她早年和徐熙娣创作的专辑《变态少女》至今依然不时引起回味,被认为是一张充满先锋和邪典意味的唱片。她作为演员也曾逐渐从偶像剧走向大荧幕,往更严肃的舞台发展——最接近的一次,大概在是与古天乐合作的电影《保持通话》中,得到了金像奖最佳女主角的提名。彼时是2009年,是她认识汪小菲并闪婚的前一年。她结婚后便迅速从演艺视野中隐退了。公开记录中,她最后一部担任演员的作品是2012年的《车手》,此后她便仅出现在真人秀综艺之中。

细数起来,关于她的影响和争议有很多。徐家姐妹出格的主持风格,在当时被认为是大胆、前卫、挑战权威,她们当年支持性少数、鼓励“自由天性”的金句多年之后也常被提及,不少观众表示自己作为弱势群体从她们的节目中找到认同和慰藉;另一方面,也有相反意见认为,这种所谓的大胆其实仍在框架之内,很多理念看似突破其实划定了安全范围,我们很难忽略她们奔放外壳包装下保守、主流、乃至有霸凌之嫌的内核。

而徐熙媛的“爱美”同样曾掀起热潮,2004年《美容大王》一书一发布就拿下各大畅销榜单冠军,其追求美的极致手段令人咋舌。“美”的标准被分类和商品化,大概也逐渐从这个年代起步,而这种态度在当下也被重新检讨:女性如此推崇“白幼瘦”、追求外表亮丽的价值观,是否真的有助于女性的主体性发展?曾经看上去成为时代弄潮儿的,如今可能落后于时代了。

哪怕在政治层面,徐熙媛也有过她自身的风波:在台湾本土社会,作为外省人后代的其中一个演艺界面孔,徐氏姐妹早年顺应社会思潮,把本土文化的“台”构建为一种土气、老套的文化。尽管诸如讨厌“布袋戏”一类的言论发生在她的20几岁,但其长久且潜移默化的影响力至今也在被人探讨。而哪怕直到近年,徐熙媛被卷入署名支持《国安法》疑云、于日本抢购口罩、在社交媒体指控蔡英文“屠杀我们”等举动,也每每掀起政治笔战——最讽刺的是,因为两岸婚姻的特殊,在离婚大战进入白热化的阶段,指控徐熙媛的政治立场“台独”也成了汪小菲的舆论武器。

一切是非功过,随著伊人逝去,在后世诸君的评述中却只剩寥寥数笔。一些严肃媒体会包含这些基本介绍,一些女性主义自媒体会讨论以上部分内容,但大部分的追溯与分析,都专注在她的数段恋情,她一地鸡毛的离婚过程,她和前夫谁欠了谁的钱,她的抚养权纠纷。无论是热爱她的,从她最后一段感情中提取出高度戏剧化的浪漫,还是痛恨她的,认为她是戏耍北京耿直爷们儿的魔女——他们都只关心她的感情生活。

如果仅以她是台湾楚门、求仁得仁来解释这种舆论生态,我难以被完全说服。没有人聊她在台式偶像剧发展历史中的角色和影响力——可能对于一些人来说,讨论(女性受众爱看的)台湾商业偶像剧的文化影响过于难登大雅之堂了;没有人讨论她们引领的台式综艺主持风格到底怎样矛盾地结合了前卫和保守,当中哪些被人认为是先锋,哪些又可能包含著隐晦的有毒文化?没有人系统地讨论她这些年来的身份认同和作为名人的政治角色;没有人把她放回不同的时代脉络中,去讨论她的外貌理念有哪些进步与落后,给大众带来了什么影响。甚至哪怕面对她活成台湾楚门这个前提,也没有人展开来说说这种演艺圈明星的私生活展示方式,在后来如何影响了娱乐产业、媒体和明星们的人设。

可以分析甚至批判的有很多,但作为一个知名女性,她的一生如今仅仅被扁平化到她的爱情和家庭之中。

浪漫化叙事:“舔狗沸羊羊”和“追妻火葬场”

用浪漫爱视角解读一切的看客,从窥探一个女性的情感生活为起点出发,以为男方塑一个“深情男”金身为终点。在这个过程中,塑造一个完美的男性情人是最重要的,而女方仅仅是使得男方形象更完整立体的工具人。汪小菲表现出来的深情款款,对于某些受众来说,其重要性甚至超过了徐熙媛的生命消逝本身。

在与徐熙媛的离婚争议开始之初,汪小菲一直有大量的支持者,这些支持者相信汪是一名深情、单纯、性格激烈的爱人,而徐是感情当中的算计者。汪小菲镜头前的每一滴眼泪他们都恨不得掰开分析。

被追捧的汪小菲形象,大抵属于强势的霸道总裁和弱势的深情男主的结合体,在一些网民的想像中,如果他在,他会骂骂咧咧、强势霸道地要求感染流感的徐熙媛就医,并以此反衬徐的家人对她“照顾不周”。这种叙事的建立,首先建基于大量的信息污染,其次也建基于公众对于“被坏女人辜负的深情男性”形象的需求。从胖猫到汪小菲,在这些都市传说中,公众只要获得一丝线索,得到一点暗示,就能非常主动地“吻上去”,热情加入塑造一个深情男性形象的行列,为这尊塑像添砖加瓦。

主流男性共情这种形象,他们对这个形象投射了自身的求偶挫败,一次又一次满足地重温某一种“坏女人辜负我”的叙事,无论现实中他们是怎样糟糕的伴侣。从古早百度贴吧时代,充满羞辱意味的“屌丝与女神”到近代的“舔狗/沸羊羊和拜金女”,这一类都市神话建构的都是一样的叙事:男性在异性恋关系中是付出者、下位者,女性只要胆敢看不上我,便是不知好歹、心机算计的。这种构建出来的受害者心态带来一种“性别亡国感”,充满号召力地建立起男性联盟的纽带,于是我们看到他们在围剿徐熙媛这件事上万众一心。一些女性也需要这种形象,这个逻辑则简单得多,深情男性的存在是浪漫爱叙事能够成立的前提,只有这种男人存在,令人心疼,她才能一次又一次义无反顾地投身到异性恋浪漫爱的实验中去。

而另一批热衷于分析汪小菲眼泪的人,是部分之前也认为他是个糟糕的情人和家人的看客。在他们的想像中,汪小菲是个不懂事的大男孩,因为自己的折腾终于永失挚爱,继而想像并反复琢磨汪的追悔莫及和心碎。

尽管“追妻火葬场”类型的故事,在近年网络小说界已经是被反思、调侃乃至瞧不起的一种文类,但在现实中大概仍然很能切中大众的心理。对汪的各种评价包括“你可以继续闹,她已经不会回来了”或“他就是那种又花心又同时深爱一个人的人”,把他代入某一种回头后悔的深情男主的想像中,所谓“他坐拥万里江山,享无边寂寞”,“女主失去了生命,他可是失去了爱情”。1980年代出版的《阅读浪漫小说》一书,就分析过这种文本类型,故事中的男主常常因自己性格的局限和客观的误会而(有限度)虐待女主,并且在女主离开后幡然悔悟,改头换面变成一个专一又温柔的伴侣。

这种虐待女性剧情中的奇特爽点,是基于主流异性恋浪漫关系中两性地位的极度不平衡。女性通常处在失权的位置,需要负担更多的物理和情绪劳动,也在现实中经常遭遇男方的不尊重和不忠贞,而女性对此无能为力,只能自己消化,因而在幻想世界中,男性的冷酷和糟糕都是有原因的,来自于他过往的创伤之类。这些文本坚信,在男方糟糕的表面人格之下,有一个等待打磨的好情人。

在小说的这种关系中,女性通过两种手段能让自己看似掌握回一点点权力:一是可以用无限的包容、柔性的手段让男方离不开你;如果这都不行,女性也没有别的办法,她们可以调动的唯一终极手段就是自己的离场。她们真心相信女性可以用自己的退出惩罚并改变男方,真心相信自己的退出对“渣男”会是一个巨大损失,真心相信这个举动有巨大的能量,能够让男方心痛,并脱胎换骨。

这是“追妻火葬场”在虐待女性中寻找到莫名爽点的源头,是失权者幻想中的终极报复,倘若做个类比,大概像青春期的小孩在家长老师那受了委屈,想像自己可以自杀,想像用伤害自己、登出生命的激烈方式来让对方后悔。这种激烈的哪吒情结,是因为小孩面对成人作为失权者,自己的退场是唯一能给自己稍微赋权的手段。这个类比跟女性退场惩罚男人的区别,大概是很多父母真的会心碎,尽管也不一定真的会认识自己的错误。

汪小菲失去了一个相伴多年的家庭成员,其本人的当下情绪我并不想揣测动机,只是难以忽略的是,汪被指控多次出轨,暴力对待徐熙媛,并且在离婚后拒付赡养费,对对方做了大量的指控、中伤和骚扰。然而在女方离世时,一部分舆论是如此轻易地接受了这个“BE爱情故事”剧本,并且迅速发展到心疼男主角。

类似地,徐熙媛逝世的舆论中,同样有不少“最令人心疼的是(徐的现任丈夫)具俊晔”一类论调。作为徐熙媛的伴侣,具当然承受悲痛,但当我们把“最令人心疼”这样的共情点仅落到死者的丈夫身上时,我们默认的价值排序是怎样的呢?

一个女性的生命消逝了,她有过复杂人生,她不是任何浪漫惨烈爱情故事的注脚。而对于某一类全能自恋、表演型人格的男性来讲,一个深情的过往爱情形象是建构他社会形象的一部分,也符合社会想像,百利而无一害,强化某种情绪最终不但可以滋养其自恋,也带来更多实际的利益。而看客们又在其中投射了怎样的剧本呢?根据追妻火葬场文的调性,接下来剧情大概是“男主追悔发疯”“男主冷落、折磨第三者恶毒女配”“男主心碎折磨自己,报复婆婆”,乃至大打出手殴打现任之类的,把疯狂深情男主的形象做实到底,这样大概就最符合大众想像了。

信息污染

前文提及,疯狂深情男主的形象建立,首先建基于大量的信息污染。倘若观察简体中文网络平台和繁体中文网络平台,就会发现各自讨论的事实基础都不一样。

自几年前离婚的与论战开始,简体中文网络上就有大量不利徐熙媛、利好汪小菲的谣言和八卦在网络流传。这些内容包括,徐家姐妹吸毒,徐家姐妹台独,徐熙媛婚内出轨,具俊晔吃软饭,汪小菲赡养费“养光头”……而在徐熙媛死去的四日内,网络上已经开始流出大量新的假消息。娱乐新闻媒体人“萝严肃”2月5日在微博至少辟谣了三条假消息,包括网传“大S血氧跌到89,却因为订了回程机票不去就医”,包括“大S去世前拉着母亲的手,说自己想穿着和汪小菲结婚那条白纱裙离世”,包括“大S骨灰回台是由汪小菲包机”。此外在网上流传的谣言还包括,具俊晔给徐熙媛买了21份保险,徐母删除所有具俊晔相关动态(实际上是IG story 24小时自动删除)等。

可以被证伪的谣言已经至少有这么多条,还有大量三言两语难以解释的扭曲和娱乐化,以及隐形的舆论操控。徐熙媛死讯曝光后,大量报道集中在热议其母亲和妹妹前一天在社交平台上贴出跳舞短片。萝严肃也整理了徐熙媛逝世时微博热搜与此前她指控汪小菲家暴时的显著不同——如今热搜上全是写着“汪小菲”大名的深情表白,而被指控家暴那次,所有热搜都没有“汪小菲”三字,仅以“前夫”指代。在离婚骂战期间,诸如“床垫”“电费”“光头克妻”,这一类吸引眼球的猎奇字眼,构成了受众对整个故事的基本印象。

这是离婚争议以来汪徐之争的每一个来回的套路:汪小菲方抛出要素,媒体和受众乐此不彼地拾起“吃瓜”为己所用,徐熙媛方疲于奔命地自证和解释。在海量的信息污染下,网民们认知的事实大相径庭,继而思维方式都潜移默化被影响,而辟谣和自证轻易就被新一轮的猎奇要素淹没。自认“中立”的网民,最后抛下一句,“看烦了,有完没完,两边都不是好东西”——然而当一个人开始各打“两边”的时候,我们通常已经知道他站在哪一边了。萝严肃那个的辟谣微博至今仅有数千转发,她呼吁微博方自律、管制热搜上谣言,种种喊话仿佛精卫填海,令人顿感无力。

一名媒体人朋友回忆,当年报道离婚骂战时,他和同事讨论的报道方向是从法律角度切入,在为读者在骂战之外找一点有所感悟的东西,“但这种稍微认真一点的内容最终还是被当时海量的‘床垫’贴文给淹没,那也成了大S在很多人心中的最后一段印象,一个抛弃家人的人。甚至吸毒的虚假新闻内容在自媒体上比比皆是。但事实是,她一个人在这几年身体比较差的状况下,独自面对了多少舆论压力,为了追求自己的幸福,付出了多少?……或许在她离世的当下,少一点发一些明显是假新闻的内容”。

简体中文世界的信息污染程度之强大,所制造出的泡泡真空多么牢不可破,由此可见一斑,而最让人无言的是,这仅是一桩娱乐界的新闻,一名富商和演艺名人的婚姻,背后不是多么了不得的势力,普通资本似乎就已经能够对大众认知的事实随意形塑,搓圆按扁。倘若是面对更大的社会事件,公共议题,我们看到的资讯,又会是什么样子呢?

被浪漫化的死亡

去年11月,上海自媒体博主沙白白公布消息,表示由于自身红斑狼疮疾病的恶化,决定前往欧洲安乐死。该事件引发了一轮关于生命自主性和死亡的浪漫化的探讨。钦佩沙白白的人生态度的人不少,认为她活得极致,活得精彩,并且自主地保有对自己人生的掌控权,在可控的时候果断划下休止符,展现了一种先锋的对待生命的态度;而也有人对此有保留意见,认为早在病情可控的阶段,沙白白不顾医嘱,选择极限运动、美黑等加剧了病情恶化,质疑“美丽死去”的迷思是否是把死亡浪漫化、戏剧化的表现,乃至更进一步,思考“美丽死去”的叙事为什么总只应用在女性身上,这是否也是客体化观赏女性的视角在生死观上的体现。

众说纷纭,但至少沙白白的安乐死来自于她自身的选择。

在真人秀世界的呈现中,徐熙媛的性格风风火火,有“侠女”的外号,被自己的姐妹小团体称为“大王”,更曾在采访中以“狼”自居。她年轻时曾表示不惧怕死亡,认为死后的世界非常美丽。她性格外放,敢爱敢恨,被外界视为一个很有生命能量的人。然而一个很有落差的事实是,充满生命能量的人并不等于身体健康的人。

基于徐熙媛的人生态度、生死观,以及她主动、丰富的情感经历,一些文章把她的死描绘为一个侠女毫无遗憾地、年轻又漂亮地潇洒离开,人间走一遭。然而这是我个人没有办法认同的视角。一个大情大性的人,却忍受了十余年出轨、暴力的家庭关系,终于离开后探索新生活仅三年,期间外界诽谤和羞辱从未止息,很多事还没处理明白,深爱的儿女还那么年幼,尚待相伴走过的时光原本那么长,就这样因为早年生育和其他磋磨,常常受到病痛折磨,早早退出人生,这在我看来是没有办法被浪漫化的死亡。

当然,这种视角对于生者来说,大概是充满善意的安慰,但事实是,看客无法替当事人宣布无憾,或者决定死在哪个时期是最“美丽的时期”。或者说,不应再以浪漫与否的戏剧化视角来解读任何一名真实女性的死亡。

倘若要在这一场死亡中寻找安慰,我想更真实的安慰是如同一位网友所说:“她最后几年的挣脱和反动,为自己争取到了回归母系家庭中享受关怀的机会,和最后临终时的尊严。”

评论区 0