“T”

宾夕凡尼亚州是个有趣的地方。

1773年波士顿殖民者登船顷茶,敲响了美国革命的第一下钟声; 1776年,《美国独立宣言》在宾州费城起草、通过并签署,美国在此向世界宣告《人人生而平等》,人民有权推翻暴政。 本来就已经有原住民居住的这片土地,自始成为白人殖民者的“美国”。

美國的開國神話,大概是世上被傳誦最廣的創世故事之一,而費城無疑是就是這個創世故事的中心。制定對抗英國策略的大陸會議在這裡召開,全美最早的廢奴組織由貴格會在此成立;它是美國革命後的第一個首都,也是美國最古老大學之一,長春藤大學賓大(UPenn)的所在地。在費城市中心的美國革命博物館,遊客可以花5塊錢美金,買到像明星海報一樣一卷卷放在收銀機附近的《獨立宣言》——雖然以價錢推測,有可能不是美國製。不遠處有免費參觀的自由鐘,上面寫著來自《聖經》利未記的美國精神宣言:「在全地居民中宣告自由」。

但自费城开车往西走,州际公路旁的宾州风景更像我熟悉的美国中西部:延展至地平线尽头的麦田、玉米田、还有锈带工业时代的遗痕。 这些就是特朗普口中的“美国腹地”,对工作勤恳、对上帝虔敬的美国人的家乡,被东岸精英们唾弃、遗忘之地。 在费城和匹兹堡讲科技、医疗、金融业和教育的时候,T关心的是农业、能源(包括宾州的重点议题水力压裂)、林业和小型制造业。 一个宾州,里面有两个截然不同的世界。

今届大选,有19票选举人票的宾州,是摇摆州中的大奖。 自1992年克林顿赢得宾州起,它就属于最可靠的中西部蓝墙之一; 之后的戈尔(2000)、克里(2004)以及奥巴马(2008及2012)都在宾州胜出。 2016年,宾州和威州、密西根州同时投向特朗普; 拜登在2020年把宾州重新翻蓝。 今届,宾州仍然是最关键的战场,将决定谁赢得白宫。

10月底到11月初,我从密西根州开车前往宾州西北部,由西北部最大城伊利(人口:94831),穿过广袤的,被称为“The T”(因为宾州的地图减去西南部的匹兹堡和东南部费城地带,就像一个“T”字)或“Pennsyltucky”(指从宾城中部到肯塔基州的农业区)的宾州腹地——最后抵达纽约。 整段路程长约450英里,时长约8小时,跨越阿帕拉契山区和波科诺山。 大选前夜,我问生活在“T”的人,他们是谁,他们想要什么?

人们平常不会想起“T”。 但每四年一次,T会用选票,成为美国的主人。

10月27日:伊利,宾州西北部

(人口:94831; 2016:特朗普; 2020:拜登)

“他们可能觉得我们没救了吧。”

伊利(Erie)是我看过的,其中一个最“锈带”的地方。

在写维珍尼亚州的《Deer Hunting with Jesus》里,Bob Bageant这样形容衰颓的前工业小镇:“走在这些城镇的街道上,你会看到被遗弃的工业遗骸...... 角落的商店门窗封闭,房屋在遗忘的岁月重压下倾颓。”在伊利,这些遗骸无处不在。 只消在市中心走一圈,就会遇到三、四个人来问:不好意思,能不能给我几块钱? 廉价杂货Dollar Tree门口有几个中年人在白天醉酒争执。 而那些曾经有无数工人进进出出的厂房,现在成为了露宿者临时的家,还有名为过去的鬼魂盘旋的地方。 这个城市散发着浓烈的衰败气息。 无怪伊利Barnes & Noble书店里卖的关于这个城市的书,只围绕着三个主题:鬼、船难、凶杀案。

伊利有几条铁轨,从美国五大湖之一的伊利湖(Lake Erie)湖边延伸,往西一直到俄亥俄大城克里夫兰,往东一直到宾州最大城市费城。 在二战后,伊利最繁华的年代,这个城市沿水陆两路往外出口钢材、机械部件、还有各种货船。 到了1970年代,美国整体去工业化,伊利开始流失制造业工作。 其后克林顿在1994年签署的NAFTA,成为了伊利重工业棺材上的最后一颗钢钉。

我在伊利遇上了Mike。 那天我在离市中心6分钟车程的一个街区,参加了一次伊利郡民主党的拜票活动。 这区就在铁轨旁,以前是制造业工人聚居的地方,现在很多房屋已经空置,窗口没了玻璃,用黑色胶袋或木板封住,许多房子前面的走道长满到腰间的杂草。 我走过Mike家门前的时候,他正坐在门口阶梯上抽烟。

Mike看起来很老,颈边纹了个圣母像,留着微微花白的落腮鬍。 他一辈子都在伊利,现在在主干道东12街的仓库,给一家配送公司做装货。 “其他的工作没了之后,我就做这个,还算稳定,但自然比不上以前。”“其他的工作”指现在消失不见的制造业。 十多年前,他在市中心一家做精密加工的工厂工作。 “以前这一带还有工业的时候,订单都是一订几年的大单,根本不愁现金流。 后来就算有订单,都是一次性、小批量的,久了自然就做不下去。”

“现在工作不见了。 而且,这里出现很多问题,”他抬了抬头,示意我看对街一个推着三轮车,看起来很迷惘的白人女人,“例如毒品。”他看看我:“你看得出来她嗑药了吗?”

伊利和许多经历城市衰退的铁锈带一样,是美国鸦片类药物危机的重灾区。 在伊利市中心,大概十多个街区(block)之间,就有五、六家戒毒所。

我在昏暗暮色中观察那个女人。 她在看每一户的门牌,似乎在找路。 但她的神态和姿势有种让人不忍目睹的衰颓感。 我一时语塞。

“你看她走路的样子,很慢,有点颠三倒四。 有时也可以从他们的眼神中看出来,这些上了瘾的人,眼神完全没有焦点。 还有这种神情,这种...... 疲惫,好像生活耗尽了她所有的精力那样。”Mike的语气像个判断瘾君子的专家。 “我也不喜欢注意这种事情,但是当你看到它发生在你认识的人身上时,它就变成了你生活的一部分了。 不想看也得看。”

“天黑之后,你到处走走,就会看到那些在生活边缘挣扎的人。 很多都是好人,只是卷入了一些不好的事情,通常都是身不由己,Mike说,“这个女人可能是受伤后开始吃止痛药,然后就上瘾了。 上一天的班买一天的毒品。 我有个以前一起上学的朋友就是这样,摔了腿,看了医生,医生给他开鸦片止痛药,就这样上了瘾。 戒了几次,又都是回去。”

对于这场滥药危机,伊利发展了自己的语言。 “我们叫它the struggle。”Mike说,“我们会说,he is going through the struggle,即是说他染上鸦片毒瘾了。 没人想提opioid这个字,就绕一圈讲。 上瘾的人,我们叫他们doctor shopper。 因为他们之间都会互通消息,讨论哪个医生是会随便写单子的。”

“你有看到特朗普在这边打的广告吗?”我问Mike。 我在伊利的几天里,酒店大堂电视每小时播一次特朗普竞选办买的广告:因为贺锦丽容许大量非法移民进入美国,芬太尼(Fentanyl)也随之流入; 如果你的社区有毒品问题,记住始作俑者就是贺锦丽。 特朗普阵营的广告也指中国是芬太尼重要生产地,中国供应商通过输入制造芬太尼的前体化学品(precursor),助长了美国的鸦片药物危机。

“看到。 Well,”他呼了一口烟,“毒品是老问题了,你知道吗? 以前是可卡因,现在是鸦片药品,以前是墨西哥,现在是中国。 但人无缘无故不会想吸毒,例如你,就算有毒品放在你面前,你都不会想说不试白不试,why not,是吗? 因为你有受教育、有工作、有家人,你做事情会想想后果。”

“但伊利的问题是,很多人没有这个指望。 另一边没一份好工作在等着你,人就不会想计划未来了。 所以很多人戒了一阵子,又再回去吸毒。 所以,这些不断的finger-pointing都没用,我觉得没用。 这里的人需要希望,一些实质的东西。 好的工作,好的学校,好的医院。 你说都是墨西哥的错,是中国的错,我说这都是Bullshit“。

我问Mike:“你今年要投票吗?”

“有空就去投,今年也许给那个女的一个机会。 但老实说,都差不多。 民主党的资源都投给大城市了,匹兹堡就发展得很好,他们以前也做钢材,但现在有大学,有科研,有医疗产业。 但伊利还是什么都没有。 他们可能觉得我们没救了吧? 看着这些就觉得,我投不投也都差不多了。”Mike说。

“我能理解你什么这么想,”我说,“特朗普老是说‘drill baby drill’,但现在贺锦丽也不反对fracking了。”

“对于水力压裂我也很矛盾。 这里有些人也南下抽页岩气去了,我有些朋友去了Canonsburg和Waynesburg。 他们家人还在这里,所以他们两边来回,去了那边就住拖车里,工作很辛苦,时间长,环境又危险,但薪水跟伊利的没得比。 有些人干了一阵觉得太辛苦又回来了。 不过回来也没待得久,家里人要吃饭,生活逼你去哪你就得去哪。”Mike说。

“不过,对我来说压裂的最大问题,在于污染了伊利湖。 伊利唯一的生机,就在湖边。 你不要看现在湖边这样子,夏天的时候,有嘉年华会的时候,那边还是很热闹的。 我老了还想在这边钓钓鱼。 如果伊利湖被污染了,那伊利才是真正的什么都没有了。”

10月30日:宾州州立大学,宾州中部

(人口:40779; 2016:希拉里; 2020:拜登)

“如果贺锦丽输了,我觉得美国真的要完了。”

从伊利驾车到State College,沿路经过的平原叫阿勒格尼(Allegheny),是阿帕拉契山区(Appalachian Mountains)的一部分。 阿帕拉契山区就是J.D 凡斯的“幻想故乡”(他真正的故乡是一个俄亥俄州的锈带城市)。 而和其他阿帕拉契山区地带一样,这一带是Trump Country,特朗普的腹地。 如果这一带的牛、羊和马有票,应该都是要投给共和党的。

但State College自然是例外,因为这里有宾州州立大学,美国的公立长春藤之一。 在这里,我找到住在中西部大学城多年的我习以为常的一切:咖啡店、书店、珍珠奶茶店、13.99美金起加菜另计的四川麻辣烫、连bouncer看起来也不过21岁的酒吧、穿白袜但配拖鞋的大学生们、大学球队形似动物的有点丑的吉祥物。 还有那些在小城书店驻足半天,戴着圆形眼镜,有一头半白鬈发,看起来是某个人文社科学系的进步派犹太裔教授的中年人。 要猜的话,你会猜他们全都已经提早投票,投的当然是贺锦丽。

但这个大学城也有异数。 来自宾州中部Huntingdon的Cara说起她的政治取向的时候,我想起我以往偶尔会遇到的那一种学生:他们来自乡郊,在农场出生成长,没有像许多同辈一样自然地倒向自由派,是大学城里的独角兽。 这些学生会在我讲Black Lives Matter运动的时候,跟旁边(一定会坐在一起的)保守派同学偷偷交换眼神。 我总是想像他们在说:“她是老师,她爱怎么说怎么说,为了成绩忍一下”。

Cara主修商科,但美国的博雅教育传统,让她不能在资产负债表中埋首过完大学四年。 去年她选修的一门美国政治课,让她深深感受到自己在校园里是孤独的。 “那堂导修课,我们在讨论气候变化政策。 明明讲再生能源讲得好好的,不知谁开始骂起特朗普来,突然间,整个教室,所有人都在批评特朗普。 各种难听的话都出来了。 他们说Trump“反科学”,“反智”(anti-intelligence),有人甚至说‘Trump and the morons who love him’(特朗普和爱他的白痴们)会令美国倒退100年。 那就是在说我和我的家人。”

“我什么但怕被群起攻击,所以我想等助教停止这场侮辱民选总统兼跟教育无关的讨论。 但他不止没有停止,还不时点头赞许其他人对Trump的侮辱。”她愈说愈激动。

“你生气的原因是,你认同特朗普的气候政策,认为他退出巴黎协定,或者支持继续钻井和发展石油工业,都是正确的方向吗?”我问Cara。

“首先,他不是反科学,气候变化本来就是有争议的,科学本身就不断推翻自己的过程,巴士德提出微生物会引致疾病,哥白尼提出日心说的时候,也没人相信他们,最后不是证明了他们都是对的? 而且我觉得所有人都把特朗普的话看得很literal(只看字面上的意思)。 他不是反对气候科学,他只是将经济利益放在同一个天秤上,做出更平衡不会向其中一方一面倒的取态而已。 继续钻井和发展石油工业并不是因为他反科学,是因为他关心这些行业的工人的利益。”她像在发表一场演练多时的演说。

Cara现在已经不是去年的那个不敢在导修课发言的女生。 她加入了College Republicans(宾州州立大学共和党),在宾州中部这片自由派飞地找到了志同道合的人。 “现在有很多保守派的组织可以加入,Young Americans Foundation、Turning Point在这里都有分会。 其实我们并不是少数。”

相比之下,Emily在大学里就如鱼得水。 我见到她的时候,这位19岁的少女正在大学主楼Old Main附近派发单张。 单张上写着:“贺锦丽将捍卫安全、合法的堕胎权:今年3月,她成为了史上第一位探访堕胎诊所的总统或副总统”。

我跟她说起我和Cara的对话,她说:“I know where she's coming from。 虽然有点困难,但我觉得不同政见的人是可以学习不带恶意地对话的。 不过,我会说因为这是个自由派的城市,所以很多人才觉得很安全,例如作为拉丁裔的我,其他少数族裔,或者LGBTQ的朋友,或者犹太裔或巴勒斯坦裔的学生,他们都不用太担心被排挤。 但另一边的人会令很多人觉得很不安全,会在那边觉得安全的都是白人。”

“但你认为,在例如堕胎权这种议题上面,你和那位保守派的同学能找到共通点吗?”我问。

“我不觉得这种议题应该分党派,其实绝大部分的美国人都不认同推翻Roe v Wade,这是特朗普最不受欢迎的立场,你有看前几天《纽时》的报道吗? 他现在都不敢再提堕胎权问题了。 如果她不是那些宗教狂热的人,只是个一般来自宾州乡郊的保守派,我认为她早晚会明白,保守派推动很多议程时,首先拿来开刀的都是女性。”

Emily续说:“我的祖父母是从墨西哥移民来费城的,我已经是第三代,但我很清楚许多拉丁裔女性因为语言障碍、教育和经济水平等问题,在还有Roe的时代已经没能获得最基本的医疗保障。 所以,Kamala对于堕胎和生育权利的捍卫我是很欣赏的。 今届只要女性投票率够高,特朗普就会输,因为这个是全体女性的议题,不是民主党议题。”

“但宾州的民调还是很接近。 如果贺锦丽真的输了,你会觉得怎么样?”

“首先,我们很有信心不会输!”Emily瞪大眼睛。 “不过,on the off chance,我们真的输了,那我想美国要完了。”她叹气。

“但那就代表还有很多事情要做,例如阻止特朗普实行2025计划。 反正不是起来反抗,就准备搬去加拿大吧。”

11月1日:艾伦敦,宾州东部

(人口:125000; 2016:希拉里; 2020:拜登)

“很多人觉得,你们只是纸上的美国公民,实际上就是一个中美海岛。”

就算你不知道艾伦敦(Allentown)是个拉丁裔占多数的城市,你的耳朵也会告诉你:在市中心往附近任何一个方向走,不论是路过的车、餐厅还是随便一个在街头的少年,都在播音器上大声放着拉丁音乐。 在这些街区,还有贴在门窗上的西语标语:Latinos con Kamala(拉丁裔支持贺锦丽)。

根据2020年的人口普查,位于利哈伊(Lehigh)郡的艾伦敦有约5成半人口是拉丁裔,当中又有一半,即约3万3千人是波多黎各人。 今届选举,拉丁裔选民投票意向出现明显重整:根据民调,特朗普在这个群体的支持度达到4成,是共和党史上最高。 但选前8天,特朗普在纽约Madison Square Garden的一场造势大会,却可能改变这个趋势; 在会上,一位受邀前来的脱口秀演员所讲了一则“笑话”:他说外面有一座“漂浮的垃圾岛(floating island of garbage)——就叫做波多黎各”。 他还开极度龌龊的玩笑说,拉丁裔生很多孩子,因为他们喜欢“come inside”。

纽约的造势大会不是特朗普第一次得罪波多黎各人。 2017年飓风玛莉亚吹袭北太西洋,波多黎各有数千人死亡,数十万人家园被毁,断粮断电; 这场飓风被视为波多黎各近年最严重灾难。 但特朗普去视察灾情的时候,不止态度敷衍,说波多黎各“很脏”,多家媒体还报道他无故拖延给波多黎各的200亿美元救援款项。

在艾伦敦超过40年的Luis记得很清楚:“我的祖父母住在Ponce(波多黎各南岸大城),他们在灾后停电超过6个月,没有灯火,没有冰箱,没法保鲜食物,我们在这里寄电池给他们,但运费又贵,送货又慢,通关又花时间。 我叔叔的家的屋顶没了,因为补给品来得太慢,他们补不了屋顶,每次下雨就打着伞坐在家里。”

“所以听到特朗普说,因为波多黎各很多贪污舞弊,所以要延迟放款,我就心想,这个混蛋!”Luis一边说,一边也没忘了收钱。 我在他在艾伦敦市中心的美食车点了一份empanadas,长得很像炸饺子的炸卷饼,里面放了鸡肉和芝士,是波多黎各有名的小吃。 “我本身已经不喜欢他,但那次之后我就觉得,这个人就是个absolute dick。”

“但你有认识MAGA的波多黎各人吗?”我问。

“当然有。 波多黎各人有很多在美国本土混得很好,虽然在艾伦敦或费城没那么多。 要找有钱又爱特朗普的波多黎各人,你要去佛罗里达,去奥兰多、Tampa那种地方。 我有个表亲在基西米(Kissimmee; 在佛州奥兰多南面不远的小城市)那边做针对移民的地产生意,从个体户开成小公司风生水起之后,就开始vote his pocketbook(为照顾自己的账簿而投票)了。 他觉得特朗普承诺一上来就减税,减税肯定对从商的人好。 就算穷的波多黎各人也会因为讨厌移民而支持特朗普,他们怕更多人进来抢工作,怕贺锦丽搞不定经济。”

没等我插话,他自己接下去了:“不过,特朗普在纽约的那个造势大会,我觉得蠢极了,真的把这里的波多黎各人得罪光了。 以前我没有特别说自己是民主党人还是共和党人,也没有很热衷于政治,就是投过奥巴马,之后我都没有再投票,尤其2016,两个候选人我都很不喜欢,就更加不想投票。 但今年,因为特朗普讲了这番话,我下周二会去票站支持贺锦丽。”

“我觉得她应该感谢特朗普,送了这么一份大礼给她。”Luis边说边处理另一个顾客的下单。

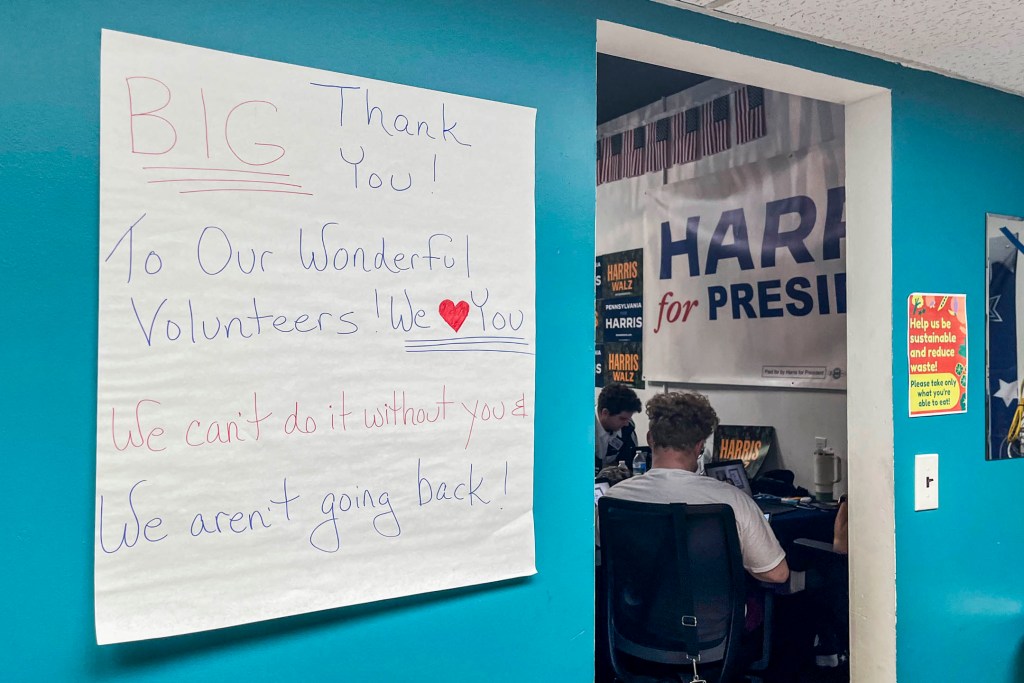

当中学老师的Anita也是波多黎各人,我在11月3日遇到她的时候,她正忙着给民主党当义工,在市区的PPL中心附近准备贺锦丽第二天的到来。 11月4日,作为这次大选最后一轮的GOTV(get out the vote),贺锦丽会再来艾伦敦催票; 民主党明显觉得宾州选情随时会因这里的波多黎各人扭转。

Anita跟Luis一样,认为纽约的造势大会,将会是给特朗普面上的一记直拳。 “这里的人都认为,在造势大会是不可能有未经审核的演讲词,所以他的烂笑话都是被特朗普的竞选办核准过的。 他们是什么这种笑话好笑? 正如你不会说,你看佛罗里达州就像是个垃圾州,或者加州是个垃圾州,什么就能说波多黎各是个垃圾岛? 波多黎各明明是美国一部分,我们是美国公民。”

“波多黎各人是不是都有这个感受? 觉得自己要常常提醒别人,其实自己也是美国公民。”我问。

“完全是。 正如很多人都会问我,你是美国公民吗? 你是走哪条路成为公民的呀? 你拿的是什么签证呀? 然后我就会说,我是在宾州费城出生的波多黎各人,波多黎各人本身就是美国公民。”Anita说,“而且,住在岛上的波多黎各人没投票权,就算是在美国军队服役的波多黎各人,只要还是岛上住民,就不能投票。 很多人觉得,你们只是纸上的美国公民,实际上就是一个中美海岛。”

“而特朗普造势大会的笑话,之所以在我们这个社区爆发开来,是因为他再一次证明了,波多黎各人在他眼中是多么不重要。”她在PPL中心门外跟我说,手中还捧着一大叠Harris-Walz的标语。 在PPL中心附近的路已经插满贺锦丽的标语牌,她还赶着要去再多插一些。

11月4日:摇摆州报道的尾声,纽约市

(人口:8258035; 2016:希拉里; 2020:拜登)

著名政治顾问詹姆斯 Carville说过一句话:“宾州就是匹兹堡和费城,中间隔了一个阿拉巴马。”我在过去一星期穿越了这个阿拉巴马。 如果只看有宾大、华埠和76人的费城,你不会觉得宾州是个战场州,但它中心那片广阔的“枪支与宗教之地”,却令宾州注定是一个在过去与将来之间,被不断拉扯的地方。

在大选前夕,我从宾州经新泽西州到达纽约市,给租车公司退还开了三星期的SUV; 反正单是塞在Jersey City到曼克顿之间的车龙,就让我不太想继续开车了。 在纽约,开车是个选择,但在绝大部分地方,你只有开着车,才会见到那个看不见但确实存在着的美国。 那里有另一种生活方式:在全世界唯一的一个超级大国,还是有很多人的生存状态,取决于头顶上的天空,脚下的泥土,无边的田野,还有那条穿过田野,随季节变迁的溪流。 在我们谈论AI时,他们关心的是饲料价格和农场的传染病。

到了纽约,同事传来一个meme:贺锦丽和特朗普看着美国国旗,单手按心口唸着:我宣誓效忠The United(Swing)States of America。 生活在宾州的“T”地带,还有威斯康辛和密西根州乡郊和锈带的那些人们,因为2016年的“倒戈”,得以每四年成为新闻焦点一次。 正如Mike对我说的,这会儿来伊利的记者,可能是伊利之前三年接待的记者的总和。

我就是这样的一个记者。 在威州六年的生活经验也许让我知道这群人,但我从来没有这样聆听过他们的想法,因为我活在一个自由派的,学术的泡泡里。 我以为锈带想要工作,即便那是最肮脏危险的水力压裂工作; 但Mike说,他想要的是不受污染,能让他安静养老的伊利湖。

在宾州匹兹堡出生的散文作家Annie Dillard说过,“宾州都是古老的山丘和坚硬的土地,这里的人们是土地的一部分,他们的根深深扎在这里。 这是一片把里头的人们和所有的过去,都紧抓不放的土地。”

11月5日,这片古老而偏执的土地的集体意志,将会决定美国的命运。

评论区 0