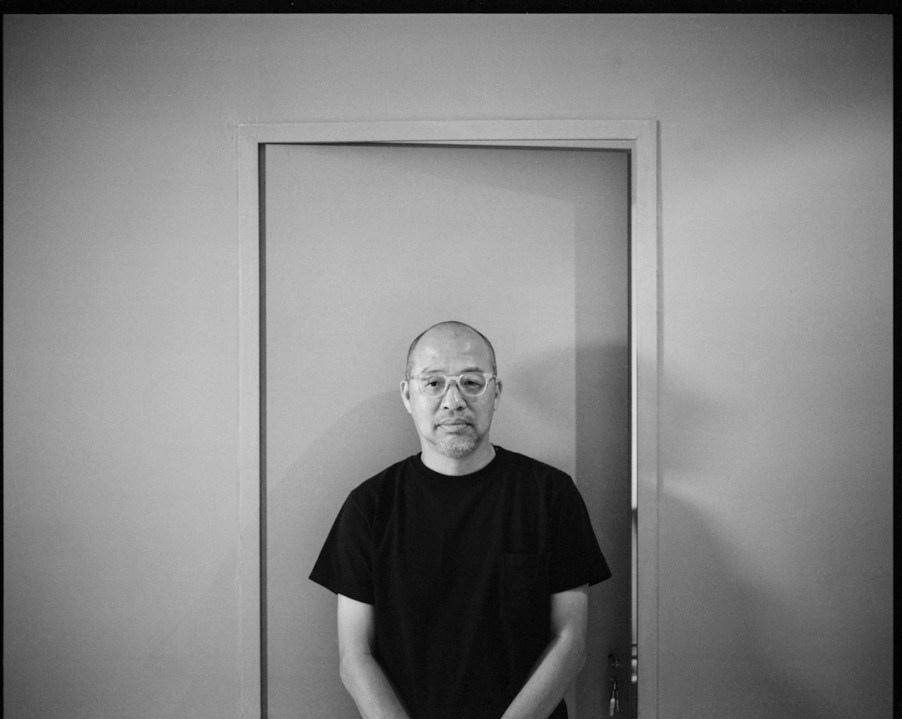

余伟建 Vincent 前一阵特别想去北京,去捕捉十九大气氛下的中国心脏。“不一定要进会场,就在那个城市中到处走,去捕捉那种空气,那种人的状态,当然,最后可能什么都没有。”他剃一个光头,架一副太空感的白色塑胶眼镜,浑厚的镜片遮不住直勾勾的锐利眼神。

在新闻摄影的行当行走超过三十载,现供职美联社,曾获得世界新闻摄影大奖,53岁的Vincent说,他总是在等待一个又一个的decisive moment(决定性瞬间)。有摄影师说,他像杀手,“拿着把刀一进去就插你,很精准地插向你,然后就走”。他不置可否。假若说年轻时,他捕猎的范围是一个个新闻事件,现在的他有了一个更加广阔的猎场。“一个事件有decisive moment,整个历史都有它的decisive moment”,十九大就是历史长河中的一个关键瞬间,他恨不得马上飞去北京。

但香港一个展览拖住了他。今年是香港主权移交20周年,Vincent筹备了个人展览,展出自己镜头下横跨20年的香港影像。十九大10月18日开幕,展览21日开幕,他本来订了机票,想溜去北京三晚四日,眼看布展工作一团乱麻,还是不得不取消行程,留在香港。

我觉得香港最美好的时候,会逐渐改变,可能将会在一个不太长久的时间里。

“牢牢掌握宪法和《基本法》赋予中央对香港、澳门全面管治权......”18日,中共总书记习近平在大会开幕式上说。Vincent很在意“牢牢”二字。在香港土生土长,拍摄过的香港横跨两个政权,但直到最近一两年,他才尤其感觉,香港在快速拐弯,奔着一个让他忧虑的方向。他不想具体描述这数年来的政经大事,而选择将忧虑融入展览——展厅的门帘上,两只大眼睛盯着每一个穿梭而过的观众,眼睛里倒映着冰冷的坦克,一盏大红色射灯,狠狠打在大眼睛上。

这是Vincent 1992年的作品,拍摄于当时的新华社香港分社,按快门的那一刻,他预感“big brother is watching you”。25年过去,他感觉预言正变成现实。“我觉得香港最美好的时候,会逐渐改变,可能将会在一个不太长久的时间里——历史中,十年、二十年可能都不是很长,而我希望纪录这个过程,”他少有的放慢语气,缓缓说:“我想我要开始认真纪录香港,相对上更加认真的。”

获得一个瞬间,获得一个影像

Vincent 天生是个急性子,说话快,动作快。他生于六十年代,尚未腾飞的香港,小时候顽皮,注意力不集中,不受老师待见。约莫到了中五,不得不思考一下前程了,但除了喜欢画画,不知道自己还能做什么。一次,一个师兄带了一部相机回学校,在那个相机并不普及的年代,Vincen头次发现,世界上有一部机器,可以让人瞬间留下眼前的画面。

“我能获得一个影像,这是多么美好,这是我能掌握的,这件事是从我而来的......”而且这种“获得”仅需一瞬间,最适合他这种急性子,Vincent当下决定,以后就干摄影了。

中学毕业后,他考入观塘职业培训学校,这是当时香港唯一提供全日制摄影课程的学校,有“香港摄影师摇篮”之称。学校毕业之后,他走上新闻摄影之路,先在《晶报》的黑房冲菲林三个月,后来跳去英文报纸《虎报》(The Standard)做摄影记者,1989年,被美联社招揽。

一个老前辈对他说,“要想拍出好照片,就要最早一个去,最晚一个走。”Vincent真的这么做。“虎报的时候,我是奉Bresson(著名法国纪实摄影师布列松,1908-2004)做神,每一个assignment(拍摄任务),都是怀着『决定性时刻』的态度去处理,如果我影不到,只是我自己太差,是有的。”Vincent回忆说。不过一个决定性瞬间的背后,往往是漫长的等待和积累。

1998年,香港启德机场即将搬迁,他拿着相机在机场附近等待着。市民三五成群,抬头仰望,看着一架架飞机起飞降落。“他们似乎在,悼念什么,”Vincent说,一两个小时过去了,起起落落的都是新式型号的飞机,突然,一架国泰747旧款飞机起飞了,Vincent马上按下快门,他感觉,这瞬间里有一个旧时代。

2009年,中国建国50周年,北京一片红,在三里屯刚刚开业一年的Apple Store附近,Vincent足足守候了两天,“等事件出现”。第二天下午,一面大型荧幕上突然出现电影《建国大业》的红色广告,瞬间出现了,他隐约觉得,这个红色的画面和来自美国的Apple Store交叉混合,暗含了一切。

怎样抓住一个决定性瞬间?Vincent说,取决于每个人对“事物核心”的理解。“不单是技术构图的,你要找到事件的核心,要不断思考核心在哪里,你就要对社会、对新闻事件愈来愈了解,而且需要更深入地了解。”即使没有拍摄任务,他也喜欢去新闻发布会现场,特别是有大人物的现场,无分光谱的,什么人的讲话都听听,“梁振英的,彭定康的,何君尧的也很有趣啊”。

2010年,北韩劳动党举办建党65周年大型阅兵式,据说金正恩将在仪式上第一次露面——此前外界只见过一张金正恩七岁时的黑白照片,美联社派Vincent到北韩。这已是他第五次到北韩拍摄。经验有时候并不是好事,第一次相遇,才有新鲜感。现场,大批摄影师都去围观大型阅兵式,Vincent不感兴趣,转而走到了另一个角落,那是观察典礼大台的好角度,他冥冥觉得,这是金正恩在全世界面前第一次公开露面,将是一个历史时刻。他静静等待,直到金正恩走出台前,坐在金正日旁边,两人之间隔着一两米的距离,都双眼直视前方,没有交谈,但一瞬间,金正日望向了儿子,隐约露出狐疑的、忧虑的眼神,Vincent 按下了快门。

这一个封闭国度中的暧昧瞬间,让Vincent 夺得2011年世界新闻摄影大奖人物组第三名,也成为唯一一个曾入围这个顶级大奖前三甲的香港摄影师。

摄影师的岔路和回归

入行30多年来,Vincent身临无数重要现场,香港雨伞运动、旺角骚乱、泰国红衫军冲突,还有坂神大地震、汶川地震、福岛核泄漏等灾难现场。能否抓住一个重要瞬间,就看你在当下选择去哪儿,走哪条路,在一个位置上决定等待多久,累了的时候,你会选择离开还是坚持?会坚持等多久?

这像人生的隐喻。如果摄影是Vincent本能的热情,那么摄影记者不过是其中一条路,多年来他曾跃跃欲试,有没有其他更好的岔路?1985年,Vincent刚入行时,“摄影记者”在香港还是一个稀罕的工种,全港只有少数报纸聘用专业的摄影记者,其他媒体,摄影全由记者兼顾。直到八九天安门事件,业界才猛然意识到影像的重要性,同时,伴随着香港纸质媒体在九十年代的百家争鸣,蓬勃发展,摄影记者的岗位也突发猛进地增长。

不过在媒体之外,纪实摄影的生存空间始终不大。90年代初,Vincent 选择离开美联社,一边在一个机构做图片编辑,一边尝试走独立纪实摄影师的路。但一直不太顺利,1997年回归前夕,他又返回美联社。

“我当时想,快回归了,如果我要纪录,回AP可能会更好,也可能是借口......”

2010年,他作了一个更大胆的尝试——在香港,开一家商业摄影画廊。他想看看,有没有可能让摄影师靠卖自己的作品而生存。“很自私地说,我希望透过Gallery卖自己的相片,以及他人的相片,令我自己和其他摄影师,可以透过卖相去生存,”Vincent说。他当时在上环开设Upper Station Gallery,画廊维持两年之后,终因不断亏损而忍痛关闭。

今天回头看,他认为Upper Station的尝试在摄影推广方面是成功的,但在商业上是失败的,一大原因,是他这个摄影师不懂生意,另一原因,是香港的摄影的收藏和买卖市场不成熟。“摄影是一个repetitive(重复性)的东西,在这么多艺术品的媒介上,它占的位置是相对低的。”他坦承。今天,香港仅有极少的进行商业买卖的摄影画廊,能凭“卖相”维生的摄影师,寥寥可数。

我当你是Robert Capa,Ansel Adams,所有以前的master,如果现在进入Instagram,力量都会被削弱。以前是一张,放在墙上,你会觉得,『哇』,现在呢?

而另一边,新闻摄影的行业生态已在短短二三十年间,经历了颠覆性的改变,形成相悖矛盾的现状——摄影技术的门槛不断降低,越来越多人怀着热情投入这个行业,但伴随着大众媒体的衰落,新闻摄影的岗位不断减少,许多媒体因为预算紧促,减少聘请全职摄影记者,转而选择和freelancer合作。

今天,摄影的路是更窄了还是更宽了?Vincent觉得,难以一概而论。“你看Instagram,不断有image看,太多了。我当你是Robert Capa,Ansel Adams,所有以前的master,如果现在进入Instagram,力量都会被削弱。以前是一张,放在墙上,你会觉得,『哇』,现在呢?有上千上万张,不断去冲击你。”Vincent 说,他长期“鄙视”使用Facebook和Instagram等社交媒体,但一年多以前,想着让更多人看到自己的作品,他还是开始使用,还很快上瘾,但最近,他又越发怀疑这事了。“Instagram上的人,他like你可能只是他想你like回他,毕竟他会花多少时间去看你的相片呢?一张相会看多久呢?这有点反智。”

放下对器材和经验的执着

不过Vincent肯定的是,他已经没有足够的时间再去探索各条岔路了,现在他只有一个目标——继续摄影。

他最理想的摄影状态,是专心直接地投入一个事件,单纯的心无旁骛。2011年,日本福岛发生核泄漏灾难,Vincent代表美联社去当地拍摄,无意中他使用了手中的iphone手机去拍摄。“我发现用iphone令我很直接和感觉某件事时,可以立即拍摄那个感觉,用一般相机是没有那么直接那么快……整个过程,我拍了很多,我怀疑有六千张,”数十年来长期习惯使用专业相机的他,那次放下对器材和经验的执着,“在这个过程,我愈来愈有passion…那个器材是变得很低…就很专心,很『原点』。”

后来,他再去日本广岛拍摄,出门工作时,身上只有一本书、一部用来看资料的ipad,和一部手机。完全沉浸在一个陌生的世界,捕捉一个个决定性的瞬间,是Vincent最热爱的,也是他冥冥中感觉的一种使命。

28年前,Vincent曾错过了一个让他至今遗憾的决定性瞬间。1989年3月,他被美联社聘用,三个月后,他在公司收到一封电报,通知坦克即将出动去天安门。他向上司请缨去北京,激动地说,“This is very important to me!” 上司冷冷回了一句:“This is important to everybody.” 到了6月5日,Vincent才有机会去北京,任务是去送100桶胶卷给同事。他还记得,那天刚到北京,他的同事、摄影师Jeff Widener就向他展示一张自己当天早上拍的照片:天安门广场上,一个男人拿着两个塑料袋,孤零零地站在四辆坦克面前。

“我当时什么都不懂,但我知道我错过了一个重要的时刻。”Vincent 说,他从此希望人生不要有第二次同样的错过。

金日成逝世100週年?金日成何年逝世?

當預見的恐懼如約來到時,我們該如何應對?視頻最後那段畫面解釋的很透徹。感謝端分享。

好看极了!

歷史在變遷,攝影也在轉變,我覺得當 Vincent 拿起 iphone 拍攝照片、使用 instagram 的 moments 也很 decisive 啊~

寻找自己生命和自己所处世界中的decisive moment

好文!

有人選擇做一個銳利的旁觀者,為歷史作註腳,有人選擇投入社會改革的浪潮,嘗試改寫命運,都同樣有意義

六四事件當時的我還是個小四的學生,那個畫面到現在還是衝擊著我的心靈,每個人的心裡都會有無數張存底的照片或畫面,而這張照片就是會讓人久久無法忘懷的。

这个坦克人的照片在外国真的好出名但是我作为一名国人不要说见过这张照片了 这件事也没有听说过 唉…