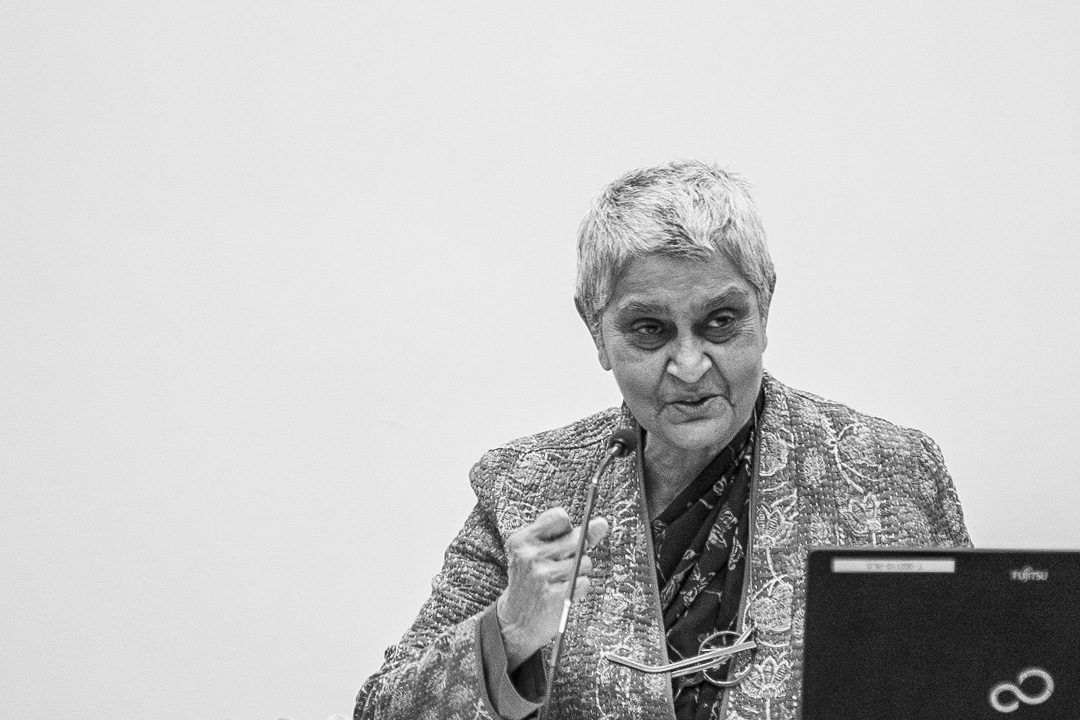

【编按】:史碧瓦克是当代知名的马克思女性主义者、后殖民论述的重要理论家,发表于1987年的《在其他世界》是她的第一本个人论文集,也是影响后世深远之作。2021年12月,联经出版了由李根芳翻译的《在其他世界》,再度引起学界对史碧瓦克学术理论的讨论。学者戴远雄从去欧洲中心面向著手,谈谈史碧瓦格的跨文化论述之重要性与启示性。端传媒获授权转载。

今天史碧瓦克广泛被文学、文化研究、社会学、人类学和哲学研究者阅读,后人从不同的角度继续发挥其创见。《在其他世界——史碧瓦克文化政治论文选》(In Other Worlds: Essays in Cultural Politics)是史碧瓦克第二本著作,代表著她从博士论文阶段的英语文学研究,转而迈向后殖民研究的重要阶段,有助开启了上世纪80年代以来底层研究(subaltern studies)的风潮,影响遍及非洲和亚洲。

我认为史碧瓦克不仅对文学和文化研究有重要贡献,而且对欧洲哲学有重要启示,因为她提供了跨文化的角度来审视哲学一向宣称的普遍主义(universalism),而其起点是经由翻译德希达(Jacques Derrida),吸收当代法国哲学的成果,逼使欧洲哲学正视其排斥的异文化,进而开展批判欧洲中心的跨文化论述。

批判与坚持:要把“面容”还给他人

首先,史碧瓦克在《在其他世界》延续了德希达的解构实践(deconstructionist practice),但不再局限于解构欧美的哲学和文学作品,而是指出它们如何有助我们重新认识非欧美的文本。

众所周知,史碧瓦克在1976年出版德希达《论文字学》(De la grammatologie)的英译本,并撰写长篇译者导言。德希达的解构不是一个个规条或一套理论,而是主张批判地阅读一个文本,需要指出文本意图带给作者的意义和遗漏的地方,从而突破作者框定读者理解的范围,所以解构是一种阅读策略。[1]虽然德希达解构西方形上学传统的逻各斯中心主义(logocentrism),史碧瓦克却观察到他从没有尝试解构东方的思想,东方思想是他不认识的异域,因而也无法借由东方来突破西方形上学的框架。[2]

《在其他世界》里〈国际架构下的法国国女性主义〉一文提到法国女性主义哲学家克莉斯蒂娃(Julia Kristeva)的《关于中国女人》,史碧瓦克批评她“没有引用任何的档案证据”[3]的第一手资料去理解中国女性,却论断中国传统对女性更少压抑,毛泽东的革命政权如何解放女性等,只是反映了她身上带有殖民者的态度。[4] 与之相反,史碧瓦克提倡的“国际架构”(international frame)并不是要用西方哲学或女性主义概念去衡量东方文化,也不是要对西方和东方加以平衡的比较,而是要向第三世界的经验开放,“学习去跟她们学习,对她们说话”[5]。也就是说,不要想著利用欧美的女性主义去“解放”第三世界的女性,这只是顾著“我是谁”,忘记了问“其他女性是谁”。[6]用德希达的话来说,我们不要把他人的“面容”(visage / face)视而不见,不要化约其为自己可以决定的内容,要把“面容”还给他人。

如何研究底层:让不可见变成可见

其次,史碧瓦克正是要把这种正视他人的伦理态度实践到底,落实在后殖民的研究里。

《在其他世界》的第三部分〈走入第三世界〉翻译和评论了印度当代作家玛哈绥塔.戴薇(Mahasweta Devi)的小说作品,代表了“底层研究”(subaltern studies)的方向,也可能是全书最引人入胜的章节。史碧瓦克之所以译介玛哈绥塔,因为后者并非靠印度之外的欧美女性主义思想来解放女性,而是发掘本有的历史传统,再加以冲击既有的权力位置。

玛哈绥塔的〈都劳帕蒂〉(Draupadi)中的主角都帕蒂(Dopadi)代表农民起义,虽然饱受印度男性军官凌辱,却同时手无寸铁地挑战了男性军官,不仅是一则“女性在革命中的奋斗寓言”[7],同时也是重写印度史诗《摩诃婆罗多》,因为这部史诗的女主角也叫都劳帕蒂。玛哈绥塔的另一篇小说〈乳母〉[8]中的主角雅修达借由丰富的母乳,为其他人哺乳来赚钱,改善家庭的生计,而且因为她成为了众人的“母亲”,所以得到其他人尊崇。雅修达一方面是被压逼者,被丈夫无穷地索求性满足,另一方面也是自主的女人,比丈夫更有力地获得经济权力和社会地位,因而小说呈现了十分复杂的现实。

史碧瓦克认为这篇小说有力地质疑西方马克思主义,因为它忽略了女性借由生育也可以成为主体,同时也批评自由主义只重视来自第三世界的精英女性,因为她们成功进入了和白人精英相同的阶级,可以追求性欢愉的自由,不受家庭和丈夫的压逼,却漠视了第三世界的底层女性的实际经验,她们总是被逼在父权压逼和劳动困苦中,幸运的话才能偶尔获得自由。

因此,我们可以看到,所谓底层研究并不是单纯的书写底层,找出社会被受压逼的族群,通过书写让他们从不可见变成可见,更重要的是,底层研究扮演了超越西方哲学(形上学、马克思主义或女性主义)所宣称的单一普遍真理,寻找另一种国际主义,也就是可以包含第三世界独特的后殖民处境论述。[9]因此,底层研究不是单纯地认同或赞扬底层经验的政治表述,它同时批判第三世界后殖民处境当中的压逼。史碧瓦克后来在〈底层可以说话吗?〉(Can the subaltern speak ?)一文中,更清楚地主张底层研究要呈现去殖民空间的异质性,从而使之走向建立统识(hegemony)的道路,也就是逐步动摇以欧洲为中心的知识体系。[10]

警惕欧洲中心论的声音正在出现

《在其他世界》出版十二年后,史碧瓦克出版了《后殖民理性批判——迈向消逝当下的历史》(A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present),书中第一章就解构西方现代哲学对第三世界文化的偏见,例如康德对土著的蔑视,黑格尔贬斥印度思想为愚昧,马克思对“亚细亚生产模式”缺乏历史认知等。[11] 此举并不是要借由批评西方哲学家无知(毕竟没有人可以对所有文化都通晓),而否定他们整套理论的有效性,而是通过矫正他们对第三世界的错误偏见,避免欧洲哲学继续做殖民帝国的共谋,阻止哲学家有意无意间在文化的角度上证明欧洲文化更为优越,来支撑政治经济上对第三世界的宰制。

我认为《在其他世界》对欧洲哲学的启示在于警惕其欧洲中心论,无视欧洲知识体系对异文化的偏见和无知。事实上,近年不论欧洲学界或华文界都有不少学者致力以不同方式来摆脱欧洲中心论,跟史碧瓦克有类似的看法。出生塞内加尔的哲学家Souleymane Bachir Diagne就曾指出“对哲学史作出后殖民的重写意在指出,例如把历史看作由“圣经和希腊人”组成的单一轨迹所构成,由耶路撒冷经由雅典,再到罗马,然后到海德堡、巴黎和伦敦,这是完全是错误的。”[12] 这并不是意味著要把欧洲哲学对各种课题的研究都全盘放弃,反而是要扩充欧洲哲学的范围,让哲学走出意识到自身的局限而走向其他文化。Diagne认为即使接受后殖民的挑战,哲学也不应放弃对普遍知识的追求,因为“普遍之知识(the universal)不是就此给予的,而是在不同的抗争里被经验到,也在这些抗争汇聚和共同发生的过程里,在团结之中,彼此分享著共同的解放目标,普遍之知识以尚未能被解读的方式而受到测试。”[13]

2022年2月20日

(戴远雄,国立中山大学哲学研究所约聘助理教授)

[1] jacques derrida, of grammatology, trans. gayatri chakravorty spivak, baltimore: johns hopkins university press, 1976, 158.

[2] spivak’s preface, of grammatology, lxxxii.

[3] 史碧瓦克著,李根芳译《在其他世界》台北:联经,2021,页295 。

[4] 同上,页297。

[5] 同上,页291。

[6] 同上,页320 。

[7] 同上,384。

[8] 同上,522。

[9] 同上,434。

[10] gayatri chakravorty spivak, “can the subaltern speak?,” in can the subaltern speak?: reflections on the history of an idea, ed. rosalind morris, new york: columbia university press, 21-80.

[11] gayatri chakravorty spivak著,张君致译《后殖民理性批判——迈向消逝当下的历史》台北:国立编译局,2005,页9-130 。

[12] souleymane bachir diagne, “on the universal and universalism,” in ed. souleymane bachir diagne and jean-loup amselle , in search of africa(s): universalism and decolonial thought, trans. andrew brown, cambridge: polity press, 2020, 23.

[13] 同上,29

有趣。