中国方面近期多次引用《开罗宣言》及《波茨坦公告》等文件,作为其对台湾拥有主权的历史与法律依据。但9月13日,美国在台协会(AIT)在回复台湾中央社查询时直指北京的说法“完全错误”,并强调《开罗宣言》及《波茨坦公告》等二战时期的文件“从未决定台湾的最终政治地位”。此举引发中国外交部强烈不满,也在台湾政坛与媒体引发广泛讨论。

此前,中国外交官员强调,二战期间的《开罗宣言》和《波茨坦公告》明确要求日本归还台湾,作为其主权依据,并称这是“战后国际秩序”的一部分,而认为《旧金山和约》因为未邀请中华人民共和国参与,属于“非法、无效”,不能构成台湾主权问题的法律依据。AIT则表示,中国政府散播这些“虚假的法律叙事”,是其更广泛的政治行动之一,意图在国际上孤立台湾,并限制其他国家与台湾互动的主权选择。AIT发言人并明确指责中国“有意歪曲”《开罗宣言》、《波茨坦公告》及《旧金山和约》等二战时期文件,借以支持其对台湾的主权主张和对台施压。

在AIT发表声明后,台湾《联合报》发信向美国国务院求证,并获国务院迅速表示支持,确认AIT的言论“准确地传达了美国的立场”。国务院发言人重申,美国将持续支持台湾应对来自中国的军事、经济、法律及外交压力。华盛顿与国际伙伴坚定支持台海的和平与稳定,并反对任何一方单方面以武力或胁迫方式改变现状。

此外,在AIT做出台湾地位未定论的表述后,多名前AIT官员也对此作出表态。前AIT主席卜睿哲(Richard Bush)和前副处长王晓岷(Robert Wang)分别向媒体证实,美国的一贯立场就是台湾的政治地位并未由任何二战后的文件所决定,并期望此议题能以和平方式解决。他们特别提到,美国的《台湾关系法》(TRA)是此立场的基础,该法案表明美国与中国建交的前提是“台湾的未来将以和平方式决定”。卜睿哲并称,这是他首次看到AIT如此具体的措辞。

中华人民共和国向来坚决反对对于“台湾地位未定论”。北京主张,基于《开罗宣言》与《波茨坦公告》,台湾在二战后已“归还”当时代表中国的中华民国,而中华人民共和国作为中华民国的继承者,理应拥有台湾主权。但“中华民国”到底有没有拥有过台湾,还是只是一个流亡政府或军事占领政府,便成为了此后台湾主权的最大争端。

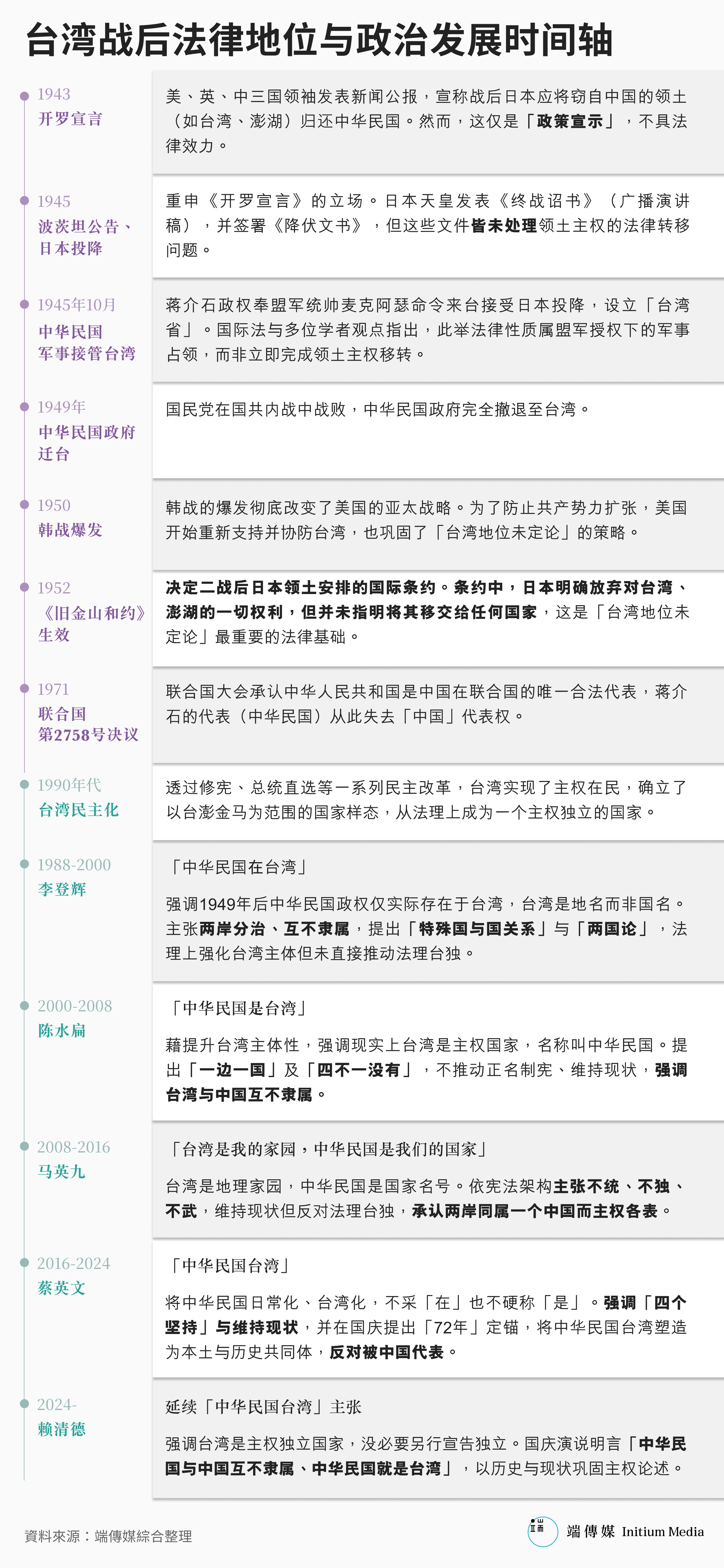

历史文件之争:台湾战后法律地位的转折

AIT发表声明后,马英九基金会执行长萧旭岑对提出批评,认为此言论“将台湾置于险境”,并质疑根据《中华民国宪法》规定,台湾主权属于中华民国。AIT的新论述违反了美国的“六项保证”,包括“未改变对台湾主权的立场”。

台湾外交部引述部长林佳龙发言表示,现实上台湾由中华民国治权所及,两岸互不隶属。此前,林佳龙于今年7月出席“世界国际法学会与美国国际法学会2025年亚太研究论坛”时,首次以台湾外长身份公开阐述台湾主权的法理基础。他在开幕演说中明确指出,具国际法效力的《旧金山和约》才是决定台湾主权归属的国际法文件,其效力已取代《开罗宣言》及《波兹坦公告》等战时政治声明;林佳龙并强调,该和约未将台湾移交给任何国家,而中华人民共和国也从未统治过台湾。

林佳龙也指,台湾自1980年代推动民主化,并在1996年完成首次总统直选后,中华民国的中央政府与民意代表皆由台湾人民选举产生。外交部也在16日的记者会补充,这使得中华民国政府成为唯一有效统治并对外代表台湾的合法政府,并历经三次和平的政党轮替巩固民主,确立了“中华民国台湾”与中华人民共和国互不隶属的客观现状。

美国圣汤玛斯大学国际研究讲座教授兼系主任叶耀元对此表示,美国对台政策核心为“一中政策”,亦即美国认为世界上只有一个中国,就是中华人民共和国,美国了解(acknowledge)中国对台湾的主权宣称,但两岸的分歧要由双方的人民透过和平的方式解决。叶耀元指出,美国对台核心政策并未处理台湾主权问题,也未提及台湾主权是中国的。

国民党则声明,台湾主权归属中华民国毫无疑义;无论是二战后期及战后的文件,包括《开罗宣言》、《波茨坦公告》、《日本降伏文书》、《旧金山和约》,乃至于是1952年的《中日和约》等,均已确认并以法律实践将台湾、澎湖及其附属岛屿(包括钓鱼台列屿)归还中华民国。

国民党表示,二战后期由中华民国、美国,以及英国三国领袖会谈后拟具之开罗宣言规定,“使日本所窃取于中国之领土,例如东北四省、台湾、澎湖群岛等,归还中华民国”;而后,由中华民国、美国、英国与苏联共同发布之波茨坦公告第八条更重申,“开罗宣言之条件必将实施”。直至日本天皇向盟军统帅无条件投降后,签署之日本降伏文书更明白宣示接受波茨坦公告,等于接受开罗宣言所为之战后秩序安排。

东吴大学政治学系助理教授陈方隅对端传媒解释,许多人认知的“1945年台湾光复、回归中华民国”其实是一个不符国际法事实的历史迷思。他说明,二战期间的《开罗宣言》与《波茨坦公告》,本质上仅为同盟国领袖的“政策宣示”新闻稿,不具备领土主权移转的法律效力。

陈方隅指出,真正处理日本战后领土安排的关键国际条约是《旧金山和约》,该和约只规定日本放弃对台湾、澎湖的主权,却刻意未言明其归属,他认为,这正是美国为防堵共产势力扩张,并拯救当时已在内战中败退的中华民国,所精心设计的“台湾地位未定论”。

陈方隅认为,台湾的主权是透过内部演进确立的,自1980年代民主化运动,1996年总统直选后,中华民国政府的合法性完全来自台湾人民的授权,此刻起,台湾已实质上成为一个主权独立的国家。

民进党则对AIT的表态表达肯定并强调台湾与中国互不隶属。民进党秘书长徐国勇表示,AIT重申《开罗宣言》《波茨坦公告》《旧金山和约》等二战文件“并未决定台湾最终政治地位”,这样的说法与长期以来台湾主权主张一致。

针对AIT日前重申“台湾地位未定论”引发讨论,陆委会副主委昨(18)日回应表示,AIT的说法是“重申立场”,与台湾政府对联合国2758号决议案的立场一致。陆委会强调,联合国2758号决议案只处理了中国的代表权问题,并未处理台湾地位问题,也没有确认台湾属于中华人民共和国的管辖范围。对于外界质疑政府是否在操作“台湾地位未定论”,副主委表示这属于对历史的诠释不同,包括蒋介石曾称台湾为“托管地”等历史文件都确实存在,但各有不同解读。

陆委会副主委进一步指出,政府所关心并坚持的历史事实是,开罗宣言与波茨坦宣言等二战时期文件签署时,只存在中华民国,中华人民共和国尚未建立,整件事情“跟中华人民共和国没有一点关系”。陆委会强调,中华民国建国至今已有114年,在台湾屹立不摇,并且“与中华人民共和国互不隶属”。

从“托管地”到“未定论”:开罗宣言、旧金山和约,决定了什么?

从历史来看,1948年底,国共内战局势急转直下,国民政府败退之势已定,美国等国际社会开始热议“台湾前途”,甚至出现将台湾交由联合国托管的声音。蒋中正为部署撤退,于同年12月24日任命陈诚取代魏道明,出任台湾省主席,稳固台湾此最后的根据地。

1949年1月5日,陈诚甫一上任,便在记者会上宣示“台湾是剿共的最后堡垒与民族复兴的基地”,此言论却引发蒋介石电告训斥。

根据台湾国史馆资料,蒋介石于1949年1月12日电告台湾省主席陈诚的手令,明确指责其于1月5就职记者会上公开宣称“台湾是剿共堡垒与民族复兴基地”言论不妥,因为台湾在国际法上的地位,在对日和会(即对日和平条约)缔结前,仅属“我国一托管地之性质”,并非正式中国领土。

蒋介石手令中的“对日和会”,指的是二战后同盟国(包含中华民国)与日本间的和平条约,先为1951年的《旧金山和约》,后是1952年《中日和约》(日华和平条约)。

不过,《旧金山和约》中,日本仅“放弃”对台湾及澎湖群岛的一切权利、权利名义与要求,却未明文规定将其主权移转给任何一方。随后的《中日和约》也只是重申日本依据《旧金山和约》的放弃条款,同样未明确指出主权的最终归属。

过去,“台湾地位未定论”是独派建国理念的基础,独派普遍认为,正是因为台湾的主权归属在二战后从未被正式决定,台湾人民才拥有决定自己未来的“住民自决权”。独派认为,《开罗宣言》与《波茨坦公告》仅是战争时期的意向声明或新闻公报,不具备国际条约的法律约束力,其地位已被后续更具法律效力的《旧金山和约》所取代。既然日本放弃了主权,又未言明归属,台湾在法理上便进入了主权未定的状态。因此,后续占领或统治台湾的政权,其合法性都存有疑问。

基于“地位未定”的共同前提,独派内部衍生出几种不同的建国路径。法理建国派认为,二战后代表同盟国接收台湾的中华民国政府,仅是暂时的军事占领或代管机构,并未因此取得台湾主权。随著中华民国政府在1949年失去中国大陆治权并迁台,它实质上成了一个“流亡政府”。

演进建国派则承认中华民国在台湾的治理事实,但认为主权已透过民主化过程悄然转移。此派观点认为,即使台湾最初地位未定,但经过数十年的有效治理,特别是经过国会全面改选、总统直选等民主化进程后,台湾的主权事实上已经透过人民的实践,确立为“主权归属于台湾人民”。

前总统李登辉的“特殊国与国关系”论述也与此脉络相关。他认为“台湾是一个主权独立的国家”,但国名(中华民国)与现实不符,是一个“不正常的国家”,因此需要透过“正名、制宪”来达成国家正常化。此派别倾向于将“中华民国”的外壳予以保留,但逐步将其内涵“台湾化”,最终目标仍是建立一个被国际承认的台湾国家。民进党的《台湾前途决议文》即是此路线的产物,主张台湾已是主权独立国家,名字叫中华民国,主权属于全体国民,不必另外宣布独立。

此外,台湾历史学者陈翠莲在《重构二二八》一书中指出,第二次世界大战结束后,根据盟军的规划,对战败国日本所占领的地区应实行军事占领。她强调军事占领不等于主权移转,占领地的领土主权不会因此转移给占领国,当地居民的国籍不会改变,也无须效忠占领国。当时,中华民国政府是代表盟军,前往台湾接受日本投降并进行军事占领。然而,国民党政府的实际作为却与此国际法原则相悖。

陈翠莲提出“美中体制”的概念,美国为掌握战后国际优势与远东秩序,选择国民党做为合作对象,而中国因内战、统一问题需要美国提供军事、经济等各种挹注,双方在互蒙其利下建立了由美国主导、制定重要政策,中国政府配合、协助、执行的主从性合作关系。

陈翠莲论证,中华民国政府虽然在此体制下行事,表面顺从盟军安排,私下却借机“偷渡”其对台湾的主权主张。陈翠莲表示,国民党政府一方面执行军事占领的事实,另一方面对台湾人民大力宣传“台湾光复”、“回归祖国”等口号。这种宣传制造了一种台湾主权已无争议地回归中国的错误认知,欺骗了当时对“回归祖国”抱有期待的台湾人民,也进一步因高压、腐败以及与台湾社会脱节的统治模式,让台湾人民在战后期望“当家作主”、实行地方自治的梦想产生巨大落差,最终引爆了二二八事件。

北京对“未定论”强烈不满,美国为何此刻重申?

自第二次世界大战结束以来,台湾的法律地位一直不确定,各方持续对其主权提出异议。在韩战爆发(1950年)后,美国总统杜鲁门(Harry S. Truman)宣布“台湾海峡中立化”,并派遣第七舰队防卫台湾。当时,美国同时声明:“福尔摩沙(台湾)未来地位的决定,必须等待太平洋地区安全恢复、与日本签订和平条约,或由联合国审议”。

《旧金山和约》被视为最关键的法律文件。在此和约中,日本正式“放弃对台湾、澎湖群岛之一切权利、权利名义与要求”。然而,该和约并未指明主权的“接收方”是谁。正是这种“仅放弃、未言明归属”的状态,进一步强化了台湾主权归属未定的观点。

中方将“地位未定论”视为对其国家主权与领土完整的挑战,但美国与许多国际法学者认为,这两份文件是战争时期的意向声明,设定了日本投降的条件(包含放弃台湾),但并非转移主权的正式法律条约。

远景基金会执行长赖怡忠指出,北京政府根据“国家继承”理论,宣称其已继承中华民国,因此享有《开罗宣言》与《波茨坦公告》的权利,并常引述联合国第2758号决议为其主张背书。基于此,北京不承认1952年的《中日和约》,并在1970年代与日本另订条约,虽同样连结前述宣言,但始终拒绝承认作为二战后秩序基础的《旧金山和约》。

赖怡忠分析,北京如今透过法律战拒绝《旧金山和约》,其意图在于对整个战后国际秩序的根本挑战。北京认为此体系给予西方战略优势,随著自身实力增强,现正试图以实际行动改变其所认定的不公平全球结构。

不过,1979年美国与中华民国断交,转与中共建交后,情况完全改变。美国承认了中华人民共和国是“代表中国的唯一合法政府”。这个外交承认的直接后果是,美国不再承认“中华民国”可以代表“中国”,美国因而退回至“台湾地位未定论”的模糊立场。

美国对于现状的解释基于其“一中政策”(One China Policy),其根植于《台湾关系法》、三份联合公报以及“六项保证”。美国认为,维持现状是维护区域和平与繁荣的关键。美国的“一中政策”不挑战中国关于台湾是其一部分的立场,但也不认可此立场,并强调和平解决两岸分歧。“一中政策”的中心原则包括:承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府;了解(acknowledge)而非接受(accept)中国关于台湾是其一部分的立场;强调和平解决两岸分歧。

美国反复重申的立场是反对任何一方单方面改变现状,这意味著不鼓励北京诉诸武力,也不鼓励台湾宣布独立。美国支持台湾的防卫被视为抵抗修正主义以维持现状,而非支持台湾走向正式独立。

然而,北京认为美国的政策发生了微妙转变,例如前总统拜登多次明确表示愿意在中国入侵时保卫台湾,这与美国过去的战略模糊政策有所不同。美国官员近期关于联合国第2758号决议的声明,声称该决议并未决定台湾地位,这也被视为挑战中国的“一中原则”。

实际上,台湾地位未定论自1950年美国首次提出以来,便成为中美外交交锋的核心议题之一。中美双方每逢台海危机、国际法讨论或主权相关争议时,皆有公开、激烈攻防。此次AIT直接驳斥中国引用二战历史文件作为对台湾拥有主权依据的说法,并明确表述“台湾地位未定论”立场,这种明显的反驳在过去二十年来极为罕见。

此外,美方在此次事件中的反击更为公开直接。AIT这次选择以具名发言人回应媒体主动查询,并以过去较少采用的明确字眼否定中方主张,突破过往“模糊策略”。AIT选择主动回复并使用过去极少见的否定性表述,有别于“一中政策下的战略模糊”作法,引起广泛解读与外交反应。

叶耀元认为,AIT此一表态,在于中国对台军事威胁层级提高,美国必须透过强化国际论述给予台湾空间与能见度,同时,中国持续在国际社会扭曲论述与假消息侵蚀台湾主权,美国必须与之对抗。

他也表示,美国对台政策从1979年双边断交到现在都没有改变,只是要不要从战略模糊往战略清晰前进而已,而战略模糊有其效用,但战略过于清晰可能进而导致中国更为冒进,大幅威胁东亚安全。

陈方隅进一步分析,当年的“地位未定论”在客观上保全了中华民国政权,如今美国重申此立场,则是为了反制中国的法律战。他强调,中共宣称拥有台湾的唯一法律连结,便是建立在“台湾经开罗宣言回归中华民国,而中共已继承中华民国”的论述之上,因此厘清这段历史至关重要。

已故台湾国际法权威学者丘宏达曾深入论述“台湾地位未定论”。他反驳中华人民共和国的“自古以来”说,强调无论中华民国或中共,都不能仅凭战胜国身分主张台湾主权,必须有国际法依据。他指出《旧金山和约》只规定日本放弃台湾,未明定主权归属,致使台湾主权“未定”。

丘宏达认为,中华民国虽实质统治台湾,但须透过国际法取得主权。他提出可援引“先占原则”(无他国主张下的有效统治)及“时效原则”(长期统治的合法性累积)来强化主权论述,但这不适用于从未统治台湾的中华人民共和国。

他主张分析台湾主权须综合考量国际法、历史文件与治理现实,不应局限於单一视角。

中研院特聘研究员吴介民则将台湾视为一个“主权争议国家”(sovereignty-contested state),他指出,台湾的国家地位持续受到中华人民共和国政府的挑战,且其法理上的国家地位未获西方国家承认。

尽管法律地位存在争议,但吴介民强调,从社会政治角度来看,台湾作为一个“成熟的国家”在运作,并维持著“事实上的独立”(de facto independence),得到世界上大多数国家的默许承认。

吴介民认为,台湾在1970年代至2010年代的民主化进程,重塑了台湾人民的国家认同,将台湾建构为一个现代民主国家。这种新的民主国家身份无法再被限制在其原先处于劣势的国际地位中。台湾社会的中国认同被台湾认同迅速取代,挑战了《上海公报》中“海峡两岸所有中国人”的前提。

政治好难。。。

烏克蘭人口領土大約在俄羅斯的三分之一以及四分之一,以色列軍事科技大抵超越周邊鄰國一代並有核武器。台灣所面對的國防挑戰比烏克蘭以及以色列要大得多。

認同@anonymous3 的發言。補充一下中英聯合聲明的部分,之所以他會被淪為廢紙,是因為英國(以及香港)缺乏對違反聯合聲明進行懲罰的實力又或是動機。問題在於台灣是否願意比對岸老中們付出更大的代價,犧牲更多去捍衛民主價值。包括美國國防部以及智庫等估算的5% GDP軍費,更長時間更精實的兵役。俄烏戰爭以巴戰爭也許會是台灣想要學習的榜樣。但中國並非如教派衝突林立的阿拉伯諸國,也不是腐敗破落吃老本的俄羅斯。面對軍事科技近年幾近反超美國的中國,台灣人要想清楚what makes Taiwan different and important。拋棄價值,不僅會失去盟友,也會失去團結。

台湾的处境很艰难,很多人都看在眼里,怎样处理,大家各有方案,我无意,也无能一一置评。不过“未定论”绝帮不了台湾,最多好像“大罢免”的二阶联署31:0一样。台湾的未来最终还是要靠实力说话。楼下有朋友说“更军事力量有什么关系”,我来告诉你有什么关系。“未定论”是二战和国共内战的结果,这是军事力量的关系。台湾未被中国共产党“解放”是朝鲜战争和“中美共同防御条约”的结果,这是军事力量的关系。今天“台湾是一个主权独立的国家,它的名字叫中华民国”前半句和后半句不都是军事力量的结果吗?

没错,这很不公平。我可以这么说,因为我不是台湾人,我可以站在道德制高点上指指点点。台湾人可不行啊,这种“事主变公亲”本事可应对不了中国啊。法律条约可以有用,高明的政客,可以周旋于列国,将条约实质化,李登辉就是个中好手。它也可以是废纸一张,很明显中英联合声明并没有保护香港人,以致他们只能承受如此惨烈的结局。民进党的朋友啊,你们好像没有看清楚你们面对的是一个怎样的敌人。抗中保台可不是一场“不是因为成功才努力,是因为努力才成功”的无悔青春。要抗中保台,你做好了牺牲自己生命的准备吗?而且,你能说服国民党和民众党的妈妈们牺牲她们子女的生命吗?或者我说的这些根本无所谓,毕竟选举才惟一重要。

端传媒整理的有关蒋介石奉命接管台湾,是民进党最近的主张。这是否史学界的普遍主张,我表示怀疑。首先蒋介石固然在盟军内身兼中国战区总司令,但这并不等于他需要“奉命”于盟军总司令,一国时任元首奉命于另一国将军,这严重违背政治与外交伦理,同样也与史实有出入。尽管当时中国并未如英美苏一样拥有决定世界格局的实力,未能出席诸如卡萨布兰卡会议,德兰黑会议,雅尔塔会议,但蒋作为中华民国代表出席过开罗会议,与会者为丘吉尔和罗斯福。 而波茨坦会议,尽管蒋未参与,但会后波茨坦宣言上有其署名。其次,麦克阿瑟的命令是要求各地日本军队向盟国投降,特别是在中国,台湾,和北越的日军向蒋介石投降,与图表所称“蒋介石政权奉盟军统帅麦克阿瑟命令来台接受日本投降”不符。然后,有关台湾前途的“中日和约”未被提及。尽管我一向赞同“战争即道理”,并不认可台湾前途可以由战败国置喙,但很明显其中第四条提出中日在1941年以前所有条约,均因战争结果而归无效。这一点可以引申为马关条约失效,而台湾重归清帝国,并由中华民国得以继承,这一点由清室退位诏书予以确认。当然日本对此有其它解读,不过如前所述,它是战败国。

美国的“台湾地位未定”和民进党说的不是一回事。美国的“未定论”是对它一贯的“一中政策”的战略清晰化表述,基本上还是中国代表权不涉及台湾主权的意思。“台湾地位未定”即对中国主张的“台湾是(中华人民共和国政府唯一代表的合法)中国不可分割的一部分”这一观点不予确定。而民进党的未定论则是对更早时间的地位未定,即中华民国对台湾的主权地位未定。这种主张也基本上属于“今天早上,我左眼看到鬼”。地位未定还选什么总统,家家酒吗?

彭明敏时代的“未定论”,有其价值。它为对台湾在戒严时代的被殖民状态提供了理论支撑。但时过境迁,96年总统直选以后,台湾摆脱了殖民统治,成为了一个民主共和国。过去的理论就让它留在过去,现在翻出来于现实无益。我当然知道民进党在打什么算盘,无非是以地位未定论否定过去的国民党,从而否定现在的国民党。好吧,想法很好,和“大罢免国民党立委”以及“小罢免柯建铭总召”一样想法好。从两蒋时期的“中华民国到台湾”到蔡英文的“中华民国台湾”,台湾人好不容易找到了自己的最大公约数,现在的民进党政府是觉得台湾人太有共识,要时不时团结“十讲”一下吗?

謝謝端。

如今世界上有一种独特的存在形态和原因力:推动社会往战争与毁灭方向运动的“正义”“说理”。很明显,有些意识形态比另一些更加具有自我毁灭的倾向。美防长说:“硫磺岛体现了我们共有的战士精神。”历史与正义还重要吗?面对实用主义解读,首先难道不是洞察他的政治目的和利益所在吗?不过,正经的社会科学家大概不会相信上述胡言乱语。

跟军事力量有什么关系,什么东西。任何事情都唯力量论,那还拿那些文书出来干什么,直接打仗啊,不是牛逼吗,把台湾日本韩国全都种族灭绝,自然就没有人再来逼逼这些烦心事了不是。没事就拿武力威胁,谁跟你“共同”问题。

圖片下面的描述漏掉了宋美齡

台湾问题向来不只是台湾的问题,是两岸的共同问题。端画出的时间线,除了联合国决议时间点中大陆参与,其余都是台湾的单方面立场,有失偏颇。等大陆军事实力更加强后,自有定论。