请跟著端旅行,一起踏上梅英东笔下的大地,深入东北,重回满洲。

以下摘自《在满洲:探寻历史、土地和人的旅程》,获“八旗文化”授权刊出。

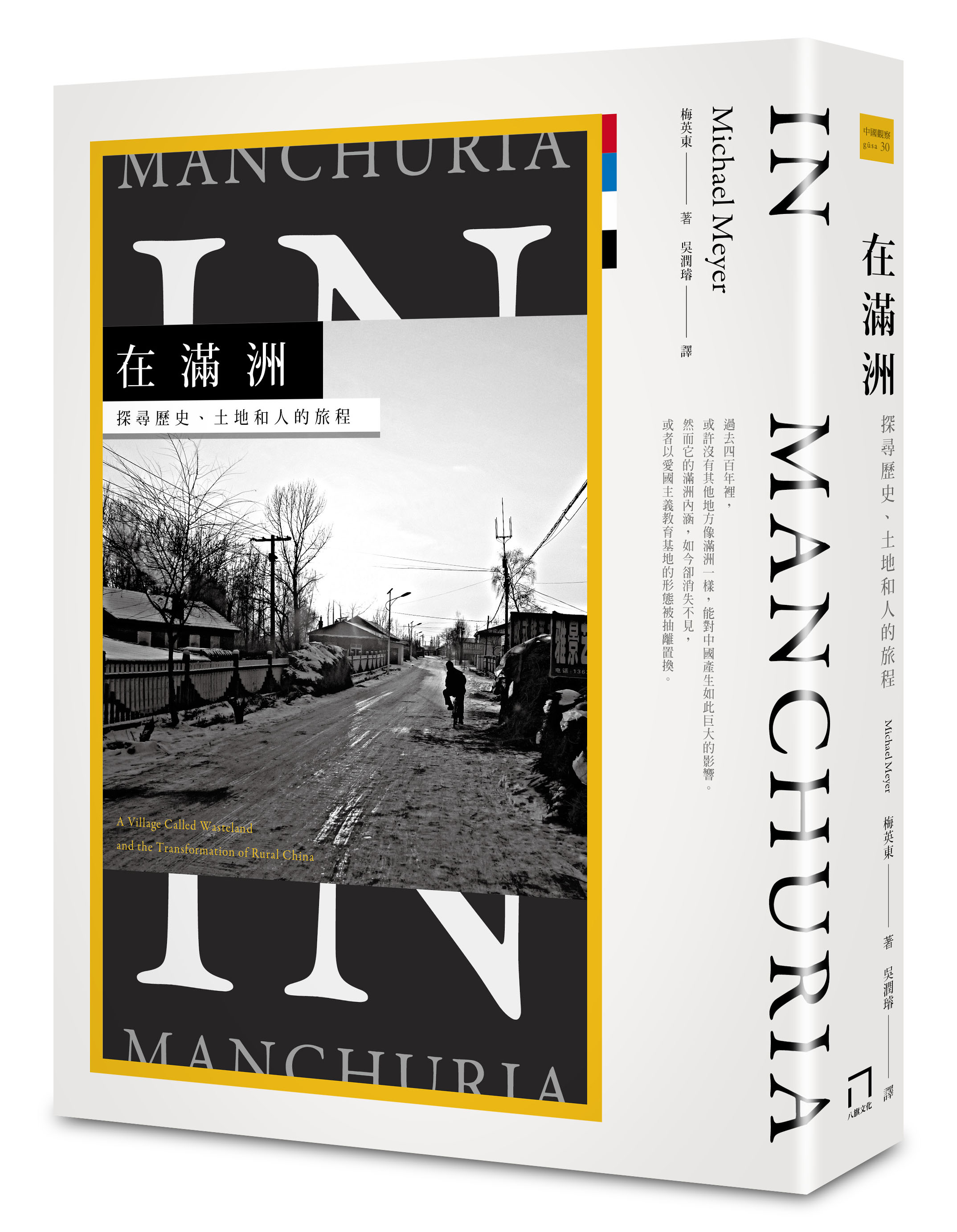

《在满洲:探寻历史、土地和人的旅程》

出版时间:2016年3月

出版社:八旗文化

作者:梅英东

译者:吴润璿

我还有最后一间博物馆想去参观,它位于满洲的南端顶点。过去一个世纪以来,大连和邻近的旅顺这个火车铁道的终点站历经了俄国、日本与中国的统治。我认为历史与文物随著时光流逝累积于此,就如同排水口外的残渣一般。

从大荒地村出发的慢车行经了640公里之后,在大连站放我下来。那依旧是栋在日据时期兴建的朴素白色建筑,轴心般的马路连接起数个圆环所组成的点状区域,通往著前南满铁道旅馆。百年之久的结构透露出它的年岁:旅馆服务台问我是否可以洗冷水澡,因为大楼管线十分拥挤,而只有少数几个房间能正常供应热水。

这座旅馆属于日本人设计要围绕市区中心广场建筑群的一部分,之前是纪念日俄战争中的阵亡将士。在某个日本文官女儿的回忆录中,她回想起1932年时看著庆祝建立满洲国的游行队伍穿过这座广场。

“白天时,高校学生跟在学校乐队之后,迈著大步挥舞著日本国旗。入夜后,他们举著白底红点代表日本国旗的纸灯笼,如同几千颗闪闪发光的红球波浪,都涌进了公园。”

纪念碑已经消失无踪,闪亮的玻璃帷幕办公大楼使得广场旁殖民地风格的低矮石建筑物相形见绌。回忆录作者的昔日房舍位于鹤岗有著整排房屋的延街大道上,跻身在中国新富家庭更新过的房舍之间。别墅还是展现著──一如她书中所记载──红色的屋顶、奶油色的墙面,“就如同孩童故事书中插画般明亮”。昔日的日本小学如今依旧“静静地坐落在公园边高大槐树的树荫下”,只是现在用中文在上课。

还有一小块俄国区存留下来,位于火车站的后方,有一区木造两层楼的住家重新漆上开心果般的青绿色和柠檬黄,还被命名为“俄罗斯风情街”。在人行道的购物区,撑著洋伞的中国游客为双筒望远镜、贝加尔湖牌香烟,以及伏特加酒讨价还价。

这一小块原本的聚落建于1903年,隐身在前方的商店之后。我在蓝色的锡箔板之间游走,不只踩进昔日时光,也踩进一滩臭水坑中。过去宅第的木制窗框已经腐蚀,砖头也历经了风吹雨打,披屋上还有昔日的花园。当初为百户人家兴建的邻近小区,现在户数已经超过十倍之多了。

一群老妪坐在昔日马车屋的拱门下聊天。其中有人邀我一起坐下。

“你有祖先住在这里过吗?”她开口问我,阶梯因为我们的体重发出吱吱声。

她说有时候外国人会缓步漫游这个地区。中年人都是白人,通常他们都不会说中文,她也不会讲俄文。夕阳正西下,蝙蝠在黄昏中绕著圈子飞著。我问这名老妇人,那些人都做些什么。

“他们就是看看。”她看著她的墙壁说。

然后呢?

“然后他们就离开了。”

回到蓝色的锡薄板的另外一头,大连挤满了成双成对或成群结队的海边度假观光人潮。单人旅行最糟之处就是在人群中独自用餐。落日西沉,盛装打扮的女子穿著高跟鞋从门口走下来,用英文问到:“按摩吗?”接著又说:“酒吧吗?”我怀念起吉林市更为单调的语调,那里卖袜子的大婶单纯无邪地问著:“你好,买袜子吗?”

在天津街上,我走进书店买了大连地图,经过一个摆著新书的书架,像是《实用羽球英语》,或者书名如《别害怕》、《我的孩子》,还有《失败不是个选项》之类的育儿丛书。我也翻了《美国总统家书五十封精选》,谁会知道拉瑟福德.海斯(Rutherford Hayes)是如此软弱之人?书中最后一篇是比尔.柯林顿(Bill Clinton)的信函:“亲爱的。我感到自己像是被用过即丢、用旧了,也不重要了。”

我也是,莫妮卡(Monica Lewinsky)。我也是。

在一段漫长而孤单的寂寞旅程中,我买了路边小贩的牡蛎煎饼和烤鸡心,搭上前去海星湾浴场的巴士,买了一瓶冰啤酒、脱掉了鞋袜、走在冰冷的沙滩上,然后步下了黄海。站在波涛打到小腿高的海中,我升起思念大荒地村的乡愁。

==========

大连非比寻常地竟然没有该市的历史博物馆/爱国教育基地。1990年代,这座城市是由改革派的薄熙来管辖,他拼命型塑大连为中国最现代的都会区,要成为“北方的香港”。过去只开放给官员的滨海风景区现在开放给民众,有干净的海滩,还有新建连结到市区的电车。革命烈士的雕像现在都被足球明星给取代,大连足球队曾经是中国最强的队伍。薄市长曾经承诺市区不会塞车,在红绿灯上增设左转专用号志(当时在中国相当罕见),并建立起一支骑马的交通警察队。这个全由女性组成的小队穿著紧身的白色短衫和海军蓝的裙子,吸引了中国与世界的媒体关注。大连非常不一样,与你看到的寻常中国城市不同,它有一年一度的“时装周”。

薄市长盖了一座博物馆,但并非针对该市纷杂的过往,而是锁定未来。“大连现代博物馆”就在海星湾浴场附近,它那白色廊柱式建筑对照著日本设计的大连火车站。据闻薄市长本人深入检查过这个计划,细到黑色大理石地板的亮度也过问。他是知名革命元老(薄一波)的儿子,在体制中成长。他知道博物馆在本质上是中国共产党的宣传品。不过,大连这座博物馆的主调是发展,而非正统。

我在开幕的1999年曾经造访过一次。“欢迎来到未来。”满脸笑意的解说员当时这么说著。“未来”看上去是仿制的。当我用摇杆操控著萤幕上一台油轮驶进大连港、在空旷的大街上驾车飞驰,以及在海岸边搭著飞毯翱翔时,解说员还低声鼓励。从萤幕上看来,大连蜷缩在起伏的丘陵之间。我的飞毯往上扬升,远离了现代博物馆的未来展示:浪漫的海滩城市、无交通阻塞的城市、时尚之都、足球之城、海鲜之邑。谁还会想去看大连的过去?萤幕上只展现无边无际、万里无云的晴空。

薄市长的美化行动吸引外资进驻,凭著城市绿化和低廉房价,还有把昔日工业港口转化成观光重地的成绩,因此获颁“联合国人居奖”。经营大连七年,薄熙来被拔擢为省长,之后升为商业部长,接著被指派主掌中国最大的城市、位于长江畔的重庆。2012年,该市的公安局长逃离重庆,跑到四川省的成都美国领事馆寻求庇护,指控薄熙来的老婆(谷开来)为了一桩仲介交易案而谋害了一名英国商人。她认罪,并被判死缓。检察官指控薄熙来收贿与在担任大连市长期间滥用权力。2013年,薄熙来被判终生监禁。

因此,当现代博物馆的新任馆长洗刷掉薄熙来的建树,一点都不让人惊讶。模特儿般的骑马女警也被打进冷宫,一如这片飞毯模拟器、联合国奖章,还有足球队。(拥有该市球队的大老板被控行贿这名前市长,其中包含赠送他老婆一栋价值300万美元的法国南部别墅。)南满铁道的遗物,包含了生锈的号志和车站铃铛,也全都烟消云散。

不过,我看到一间挂满中国国画的房间,另外一间则摆满景泰蓝花瓶。这栋四层楼的博物馆还包纳了这些小小展示品,展示著“国家重要历史主题”──“封建主义”、“贫困”、“战争”以及“解放”的绘画与雕塑──和前者相比起来简直相形见绌。

“现代博物馆有其目的。”新派任的馆长在他那有如展示厅大小般的办公室中告诉我:“甚至是在薄同志遇到麻烦之前,我就希望能把这间博物馆改为一座真正的博物馆,而不是个公关场所。”

我沉坐在一张套著椅套的柔软椅子中。陶瓷茶杯摆在我们面前明亮的桃花心木长桌上,正冒著热气。我后悔穿著短裤而来。

馆长刘广堂是名相当殷勤的中年男士,说话速度跟喷火一样快。他指著我光溜溜的双脚说:“你都湿了。”

“我没带替换的衣服。”

“外面下大雨。”

“这是我迟到的原因,非常抱歉。”

“司机迷路了吗?”

“我搭巴士来的。”

刘馆长60岁的脸上咧开大大的笑容:“你住在哪?日航?香格里拉?康莱德?”

“如家酒店。”我说。这大概是个二星级的旅馆。

刘馆长跟我咧嘴一笑,把大笑藏在心里。“你真小气!”他大呼著:“来、来、来,咱们去吃午餐。你该吃东西了。喜欢吃寿司吗?隔壁就有一间很棒的餐厅。”

十分钟后,我赤著脚就坐在他旁边。“上班时间不能喝酒。”刘馆长看著菜单说。他点了杯麦茶。

我来大连找刘馆长是因为他之前在不远的“旅顺博物馆”服务了30年。我想透过单一展馆随著每次政治风向变化而改变展示品这点,来看出满洲所历经之巨变的模样。我对此深感好奇。

旅顺博物馆对于修正主义有著难以克服的弱点。日本人在外海上击沉沙俄海军,并在1905年赢得了日俄战争,他们将旅顺的前军官俱乐部改建成他们欣羡中华文化的证据──一场殖民者公关活动,与大连现代博物馆鲜有差异。

“你从来没去过旅顺博物馆?”刘馆长在咀嚼著黄尾鲭鱼的空档问我。

“我上次,也是唯一一次去旅顺是在1999年。我因没有申请就前往,而遭到警方逮捕,还因此被罚钱。”

刘馆长笑说:“没错,那是个骗局,他们以前都那么干。他们在哪里抓到你的?”

“公厕门口。”

他窃笑著说:“你付钱了吗?付了多少?”

“我跟他们讨价还价,砍到两百元,并要他们带我到邮局去汇罚金,我这样才有报销的收据。”

刘馆长放声大笑说:“太聪明了!你真小气!”

他的助理匆忙赶去付帐,然后他要助理跟我一道前去他的前职务之地,还说我应该“提些问题做为回馈”。一辆馆方车辆载著我们南下驶往40公里外的目的地,我们沿著风景秀丽、蜿蜒曲折的双线道海岸公路而行,之后在通过一个长隧道之后,就抵达了旅顺。一路上到海滨与海军基地前都是修剪整齐的草皮。我还认出警察逮捕我的那间公厕――在中国,老旧建物会被夷为平地,但厕所可不会。

“拆掉它们,然后盖新的没有什么好处。”助理她这么猜:“公厕是免费的。”

司机驶进市区,在一栋三层楼,像是960公里远之外、北边哈尔滨成排鹅卵石街道上的石头建筑前停了下来。溥仪在1931年被日本人载往长春登基建立满洲国之前,就被藏在这栋前南满铁道旅馆达三个月之久。看起来员工似乎早就离开旅馆,烟头和已经僵硬的蟑螂散落在咯吱作响的木头地板上。没有告示牌说明溥仪住过哪一间屋。

在旅顺博物馆的入口,我嘎吱嘎吱地走在精心整理过的碎石道上。“看起来我们像是来到了维也纳。”我这么说,而解说员也同意我的看法。

“当日本人从俄国手中拿下这座城市时,他们想要展现出自己当时有多么文明开化。”她说:“这栋建筑物跟中国其他建筑都不相同,甚至跟日本的也不一样。”这让我想起一座哈布斯堡的宫殿。博物馆的两个楼层在朴实的大理石正面都有整排的高耸拱型窗户,两旁被像是西洋棋中城堡模样的塔给围住。只有周遭的柏树能让人记得仍身处亚洲。

进入馆内,我们──在下雨的星期二只有我们几个访客──看过20间陈列厅,展示日本殖民者对中华文明的精选收藏品。古铜器!殷商甲骨!梵文经!丝路木乃伊!成吉思汗的画像!精致的清朝瓷器!博物馆6000件展品放在悬挂吊灯照明的展间内,用镶有日本帝室菊花徽纹的抛光胡桃木玻璃柜给罩著。

我再度被人们能这么深深进入满洲的过去──并且触及──感到惊讶。就在隔壁的前关东军司令部中,我用手指滑过满洲国的地图。地图上有著山海关,满洲旗兵穿过此处席卷长城和整个中国,那柳条边就在大荒地村上方区域形成一个交叉点。这里是满洲里车站以及通往海参崴的铁道。还有哈尔滨,以及这里的旅顺港。长春成了新京──位于地图的中心点──满洲国的首都。年轻的二兵长峰彰被派往防卫边界,还有那些日本母亲把婴儿留下的松花江河堤。这里是哈尔.莱斯为了解救战俘而空降的高丽菜园,而那里是鸭绿江上的断桥。“你位于此处”的红色字体标在大连市,那里有个刘馆长在他的博物馆办公室内等著一名穿著短裤,要带著问题回馈给他的小气鬼。

我问他,旅顺博物馆历经了几十年是怎么想方设法避免被损毁、或被劫掠、或被赶走,甚至是重塑?从来都没有军队进驻?没有被炸弹误击过?文革的红卫兵怎么会遗忘在那步调迟缓的旅顺中还有个装满他们亟欲摧毁的“四旧”──旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯──藏宝箱呢?周恩来总理是否有打电话下达命令要红卫兵放过旅顺博物馆?关于这项传闻,我希望能亲自向博物馆馆长求证。

刘馆长笑著说:“那是流传的说法,不过,实情可不是那么一回事。我们把这些珍贵无价的收藏品全都装箱,然后储藏起来。大多数的展示柜内都空无一物。我和馆员们在大楼正面漆上革命标语、挂起红色横幅,还有锁上前门。那段期间,我还是天天去上班,都从侧门进去,等著红卫兵来到。当他们真的来了,想要砸毁外面的雕像,可是,馆员早已经在雕像周围摆上障碍物。接著,他们想冲进馆内。我告诉他们一切都太迟了,内部都已经被砸毁。我交出一些相对没有价值的物件,他们做做砸毁的样子,然后就离开了。”

刘馆长的口气听起来并非浮夸吹嘘,甚至也不骄矜,他说话的口吻就像是一名被征召前去打仗而幸存的步兵。

“我整个生涯、我的一生,都在保护那座博物馆,还有里面的一切。”他说:“归根究柢,我爱我的国家,我是个历史学者,我热爱中国历史,所有的一切,不论好坏、也不论光荣与卑劣。旅顺博物馆──它的地基、建筑物、收藏品──代表东北独特的历史,以及中国历史中非常多的部分。”

这是我首次听到一名官员以讨喜的语调而非浮夸的口吻谈论历史。“博物馆是做什么用的?”刘馆长问到。“它们是广告品?不是。它们是我们祖先所创建出来活生生的故事。”

刘馆长现在面临著将现代博物馆转型成展示艺术与文物博物馆的考验,他表示他所企盼的就是能将旅顺博物馆内的展示柜给带到现代博物馆内。在这些玻璃展示柜中,参观者在倾身贴近观察文物时,时常会注意到有人在他们身后盯著看而被吓到,不过那是他们自己反射在玻璃上模糊的脸庞。

端旅行与八旗文化合作,将于2017年8月25日-2017年8月31日推出“深入东北,重回满洲”深度游,由八旗文化总编辑富察领军,行经大连、旅顺并沿著当年的南满铁路来到沈阳;再沿著满洲崛起的路线从盛京经承德入关,抵达北京。这两条路线所串联的城市涵盖了浓郁的满洲历史文化要素,及近代史上日俄对满洲的巨大影响。我们会实地考察、反思满洲的崛起、入关和消亡的路线,同时亲眼见证日本在满洲统治与结束的遗迹。

端旅行推出的文化深度游项目专注于知识冒险和在地体验,如果对我们接下来的旅行项目感兴趣,请关注 Facebook 帐号“Initium Travel 端旅行”。

咁我買繁體版算

我就是大连理工的...感慨

这一篇摘得很水!

中文简体版书名是《东北游记》,而且好像是迈尔坚持要用这四个字作为书名的

這個博物館是新建築不是老建築。

聽起來有點像臺北的國立博物館,也是日治時期的遺存建築改建,訴說過去的歷史。

星海灣不是「海星」灣⋯⋯