一种不牺牲日常生活的政治是否可能

“最近我注意到一件事。获得自由的时间越长,我们的自主意识也越发增长。从只会听命、什么都不在乎的傀儡,逐渐产生自我追求。虽然每个人追求的东西不太一样,但终归大家都想在这偷来的时间中造成一些影响,随身边的人、对这个世界……就像是一种证明,证明我们曾经存在过。”--陈木海

游戏主线开始,我就意识到,《沉没意志》不会是一款关于英雄主义、关于底层人民击碎罪恶世界的好莱坞故事。游戏的主人公,你操控的角色“戴士杰”对日常生活有一种过于健康的眷恋:你从睡梦中醒来,阅读女友程芳留下的字条、关掉睡前打到一半的游戏、阅读零食盒的包装说明,你清楚感觉到生活不是一件可以被狠心丢弃的东西。即使你只是短暂地与戴士杰一同活在这个反乌托邦世界中,你也能感受那些漂浮在台北街道中无处不在的焦虑、那些每日新闻中播报的压迫,还有身边的人们所遭遇的不公,被便利店与街边小摊的灯光吸引,扭过头倾听过路人关于扭蛋机和奶茶口味的对话。

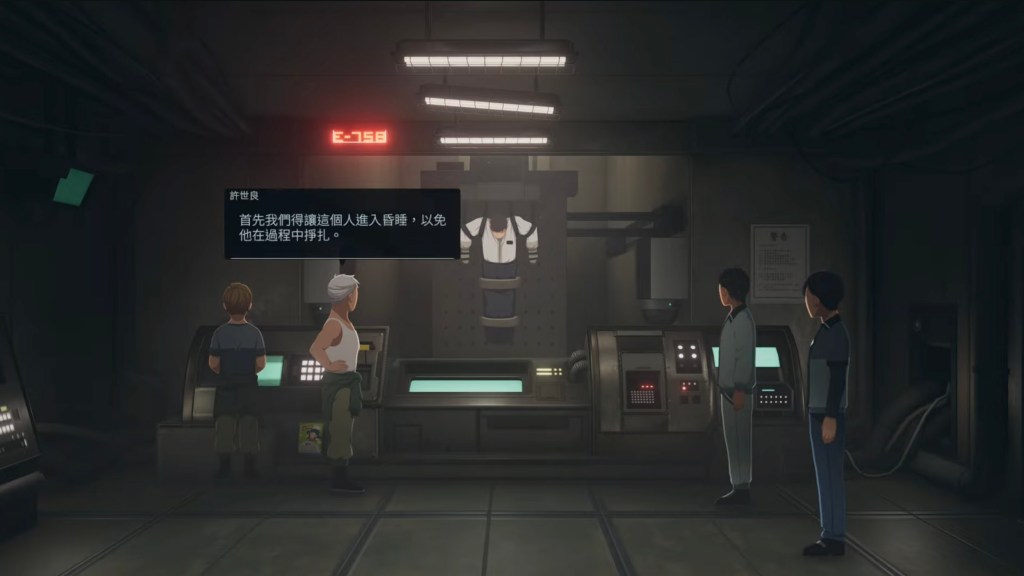

在这个极盛资本主义的世界中,被称为“榨脑”的人脑算力技术已经不是什么秘密:社会在人工智能的压迫下产生出贫民窟和巨量的底层失业者,后者为了维持生活,走入算力工厂,租借自己的大脑给种种智能科技提供算力,而用一年中几个月的时间为这台巨大的城市机器提供原料。政府是站在企业那一边的:没有这些罪恶的产业,就没有生产力和GDP,没有对公民的治理与监视,没有所谓的国家。

故事逐渐展开,你被卷入更黑暗的现实之中:企业正在将克隆人技术投入使用。他们克隆出无数个只有大脑和生存必须器官的畸形人体来取代“高昂”的人脑算力。这些生命体仅仅具有公司为其植入的基本意识,无时无刻不处于巨大的痛苦之中。在这些残酷发电机的另一边,电缆连接的是医院急症室里的呼吸机、城市中的交通信号灯和整个社会的基础设施。

你扮演的戴士杰是一名待业的退伍士兵,一个只想过好自己小小生活的普通人。程芳是他在这个世界上的锚点,两人彼此相爱。士杰从未想过参与政治,只是为了保护这位在科技巨头“万象”工作的AI总工程师女友,被迫掺和进了企业内部的勾心斗角中。程芳芳不一样——在许多意义上,她是个优秀得多的人。她对社会议题充满正义感,总是活跃于各种抗议与游行的前线、也坚持著去查明“万象”高层在背地里开发的技术,她相信著凭借自己的微薄之力也能推动世界向积极的方向进步。

而作为玩家、一名旁观者,一部分的你剧烈颤抖、渴求著对游戏中这个极度残忍的社会做出一丝一毫的改变;另一部分蛰伏于戴士杰的周遭熟悉的温馨之中,舍不得从中抽身而出。如果不去改变,世界将肉眼可见地走向黑暗深处,所有人的生活将丧失变得更好的可能;但倘若发起变革,不仅士杰自己生活中某些宝贵的部分必须牺牲,甚至这个依托于罪恶制度得以延续的社会也有机会陷入彻底的混乱之中。

在和《沉没意志》的游戏制作人Ted的对话中,这种生活和政治之间的纠葛不断浮现。他特意将玩家设定为被放置于戴士杰体内的一个意识躰,这使我们对游戏世界本身有著一种微妙的抽离。尽管我们清楚地知道,士杰是一个再普通不过的小人物,对自己的小家以外的一切都有些漠不关心,但我们并不必受制于士杰对世界的看法。Ted 不希望让玩家去扮演一个陌生人——我们既分享著对士杰平静生活的亲密感,也必须在面对的所有选择中都扮演自己。游戏从一开始就让我们意识到“我是我,我做的选择是我的,和戴士杰无关”。

于是,我们再也无法假装是根据他人的立场做出决定——对所有选择的道德责任都成为了我们自己的。

你愿意为了自己心目中的正义去触犯法律吗?

你愿意为了意义不明的革命去牺牲无辜的人吗?

你愿意为了改变社会的理想去牺牲士杰平凡但可爱的日常生活吗?

面对固化的结构性问题,我们还能做什么?

既然个人如此渺小,我们真的还要尝试去做些什么吗?

“有人问我公理和正义的问题”

“我会为了心中正确的事情,做出任何事情。即使这代表我得做出非常丑恶的行为,即使我所重视的人完全无法理解……必要之恶真实存在,因为世界并不完美,我们总是得做取舍。只要你开始取舍,你就得为一切事务贴上价值的标签,不然无从比较。这个过程往往让你显得……残忍。我无法三言两语告诉你我的标准和价值是怎么来的,因为它是变动的。对我来说,正义是一种变动的价值,唯一能保证的就只有它不是恒定的。我的每一个决定都取决于每一个当下的价值判断。我追求正义,因为正义变动的,所以我也是变动的。我认为坚守一个既定的标准或者准则,绝对是不正义的。”——司徒宁

我们都痛恨电车难题,而《沉没意志》是一场永无止境的电车难题。它不断迫使我们去衡量他人生命的价值、反复检验自身信念和准则的对错。游戏过程中,我常常想起耶鲁大学思想史教授Marci Shore对存在主义的讲述:“必须做出选择——这一重担使我们我们时刻处于痛苦、焦虑与愧疚之中。你无法逃避愧疚,它无处不在,因为生命的条件决定了世界上不存在全然无害的选择。有时所有选择都将招致苦难。”

完美的选择并不存在——当你被放在电车轨道的拉杆背后,你的手总是脏的,总有人会被牺牲。

正当我们左支右绌时,司徒宁出现了。在传统的英雄故事逻辑中,司徒是那种我们理所应当要去依赖的人——她是政府特殊行动小组的“鸮队”小组长,拥有著超人的能力和胆识。她理应向《黑客帝国》中的Morpheus一样戴著墨镜出现、揭示世界的真相,将我们从道德的泥潭中拯救出来、告诉我们什么是真正的正义。

但,司徒让我们失望了。

司徒是一个依附体制的人、一个殚精竭虑的人、一个善变的人、一个让爱她的人永远会失望的人。司徒是那种很难去爱的超人,她没有鲜艳的旗帜、吸引人的理念,她是一个无聊的、极度理性的功利主义式的超人。有著政府给予的特殊执法权和改造人的超凡能力,她永远把自己放在电车轨道的拉杆背后,用高高在上的眼光审视每一个人的价值,为了大局而放弃任何人都几乎毫不犹豫。

司徒一路引导著我们深入秘密研究所、带著我们看到堆叠如山的克隆人培养皿、引导著我们在这该死的研究所中到处装上炸弹。当我们最后在研究所的天台上与科技公司的总裁对峙、手里紧紧攥著炸弹的引爆器、距离胜利只有一步之遥时,司徒出现了。她站在“鸮队”领导人的背后,要求我们交出手中的引爆器——在几分钟之前,政府刚刚合法化了这项技术,我们的调查成为了无政府、反社会的犯罪行为。立刻放弃、归降;还是不顾一切地按下爆炸按钮、毁灭这项罪恶的技术,并且让士杰永远离开程芳、离开他默默爱著的生活、离开这个世界?这成为了我玩过的所有游戏中,思虑最久的一个决定;与此同时,我对司徒宁的背叛感到愤怒。

我问Ted,如果你是玩家,即便你除了将命运交付在她手上之外别无选择,你会愿意去相信她吗?Ted说,会的,但相信一个人和爱一个人是两码事——我会相信她做出的决定是正确的,但如果她会愿意为了做正确的事情牺牲我,我没有办法成为她的朋友或者是家人。

Ted承认,这不是他最初的设想。他本希望通过司徒宁这个角色让玩家反思,为什么现实世界中从事政治的人,总是过于执迷于特定的原则而放弃积极地改变自己理解世界的模式,为什么人们总是因为虚妄的政治执念而导致灾难。但是在完成游戏的过程中,他逐渐发觉,一个绝对理性的超人是难以信任的、是不可爱的。

我们是否还需要革命?

“大家都是在这个病态社会里尽力的人,不必总强迫自己做对的事,有时候做自己想做的就足够了。”——Steam玩家MJ

就一款游戏而言,《沉没意志》有时太沉重、太不给人希望。

我们被迫面对理想的破灭。警察和政府是资本主义大企业的牵线木偶;穷人被制度完全遗弃“反叛警探”司徒似乎接受了无论如何将受限于体制的事实,不愿在紧要关头与权威和法律分道扬镳。

我们被迫目睹整个社会的运转如何建立在罪恶的剥削系统之上,肿瘤彻底代替了正常的社会器官。在跟随士杰进入“搾脑”工厂之后,我们发现虽然“搾脑”技术对人脑算力造成的伤害无法弥补,但它又是许多无路可走的底层人民在绝望时的唯一谋生手段。

游戏发行后,Steam的评论区里常常有人问,为什么游戏中没有一场颠覆性的、拨乱反正的革命出现。Ted觉得,这个世界上其实没有什么好被颠覆的东西。怎么颠覆呢?暗杀一个总裁够吗?炸掉一个工厂够吗?毁灭一种技术够吗?制度无处不在,我们都是制度的一部分,你没有办法毁掉一个制度、而不同时毁灭所有人的生活。

但《沉没意志》中也有朝夕陪伴你的可爱的普通人。在卧底“搾脑”工厂的过程中,我们发现工厂职员并非消极的资本同谋,而是以各自的立场试图为他人带来更多福祉:“筛选组”的人负责面试、收录身体状况合格的劳力,他们了解穷人的困境,希望在提高劳工福利的前提下保全这个工厂;“操作组”的人则负责将劳力接入“搾脑”系统,他们目睹劳工承受的身心折磨,希望尽早废弃这个工厂,即便这会导致上万人失业、走上不归路。

Ted热爱著这些现实主义的普通人——所有人忙于自己的生活,以富余之力在现有的体制中斡旋、做些修修补补的工作。Ted说,你不能仅仅反对剥削本身,而不去关心每一个被剥削者的生活。

评论区 0