那只猫是在通往顶楼的阴暗楼梯间找到的。

曾经被全家养得圆润亲人的小猫Kuro,后来变得骨瘦如柴,眼神里满是畏惧。自从外公卧床后,家里的气氛就变了。脾气日渐暴躁的外公总是吼著违心的话:“不要管我了,反正我就是被抛弃了!”他令身边的人感到害怕,连申请的外籍看护工都待不住。于是外婆的生活被长照工作填满,原本常在人脚边撒娇的猫,成了妨碍动线的“绊脚石”,时常招来不耐烦的喝斥,渐渐地,学会了躲藏。

外公过世后,早已心力交瘁的外婆再也无力看顾Kuro,母亲的手足间也因承受不了长期的长照压力而撕破旧情。当亲戚奉命来接走Kuro时,全家在透天厝里翻箱倒柜、此起彼落的呼喊,最终才在通往顶楼的角落上找到了唤不著的牠,眼神直愣愣。

这一幕,令当时23岁的郑采妮印象深刻。这不只是一只猫的遭遇,在她眼里,更像是整个家庭在“老、病、死”这头巨兽面前,日渐崩塌的缩影。外公的吼叫、猫的恐惧、家人间因照护责任与开销而引发的争吵,以及外婆被消耗殆尽后的失落。这一切都让她清晰地意识到,原来现实中,“陪你慢慢变老”从来就不是一件浪漫的事。

郑采妮是所谓的Z世代,对她及同侪而言,当他们想像自己的晚年时,脑中浮现的,早已不是含饴弄孙的温馨画面,而可能是这只缩在阴暗角落、无人看顾的小猫。面对这样的未来,他们做出属于这个世代的回应:看似认命,却也挣扎著想要完整掌控自己的人生。

失速的岛屿:还未反应,就将老去

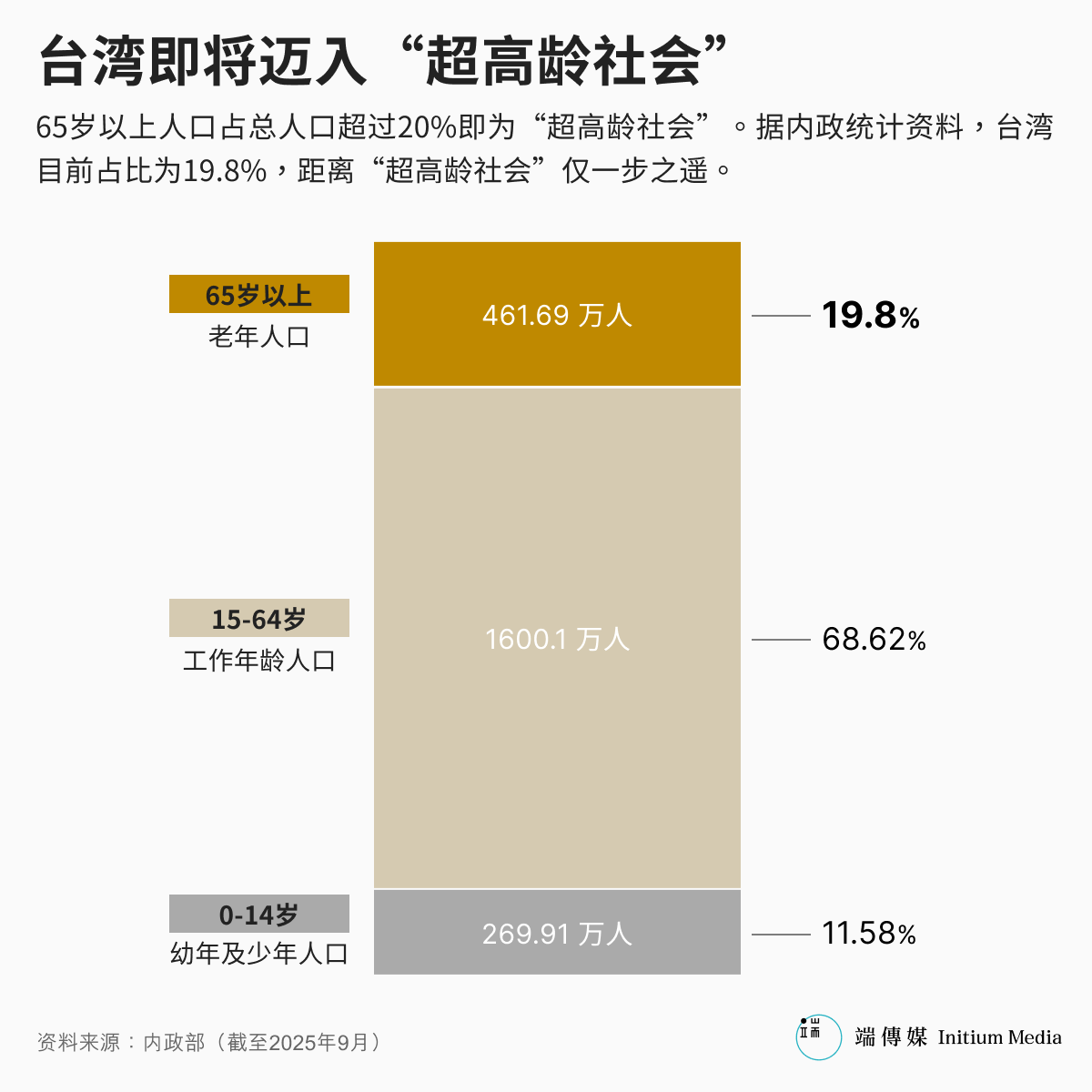

台湾社会的老化,几乎是在人们还来不及反应时,便迎面撞上。1993年,依据世界卫生组织(WHO)的定义,台湾步入“高龄化社会”(老年人口占总人口比例高于7%);2018年,跨入“高龄社会”(高于 14%)。在今年9月底,据台湾内政统计资料显示,65岁以上人口占比已是19.80%,距离正式迈入“超高龄社会”——亦即65岁以上人口占总人口超过20%——仅差一步之遥。这意味著,街上每五个人,就会有一位长者。

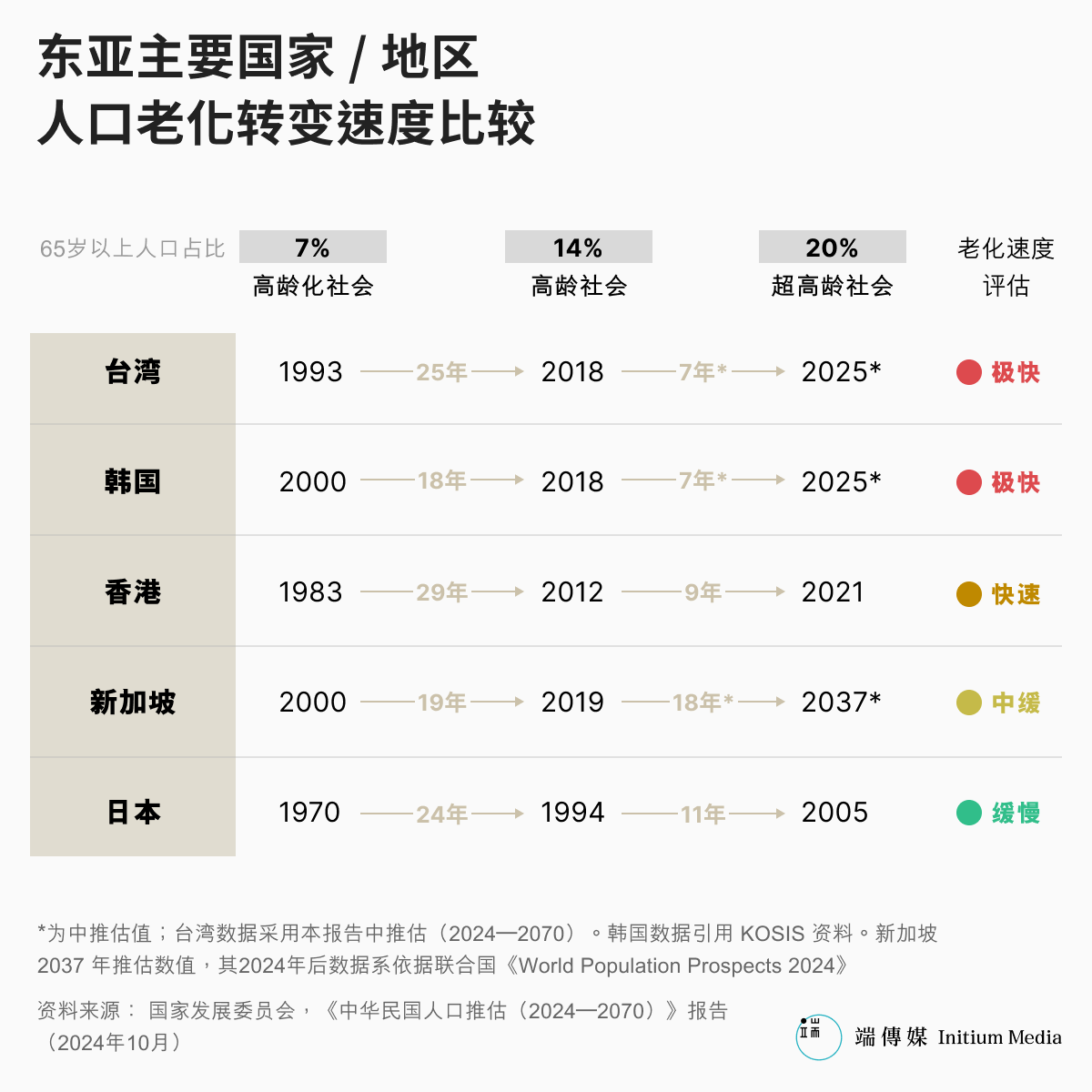

真正令人怵目惊心的并非比例,而是“速度”。

从“高龄社会”奔向“超高龄社会”,据国家发展委员会2024年发布的报告指出,德国花了36年,邻近的日本也花了11年;台湾,只用了短短七年。在少子女化趋势的加乘下,人口变迁就像是一班失速列车,社会的应对机制、公共建设乃至人们的心理准备,都远远赶不上人口结构的剧变,缺工潮、长照问题等一一浮现。

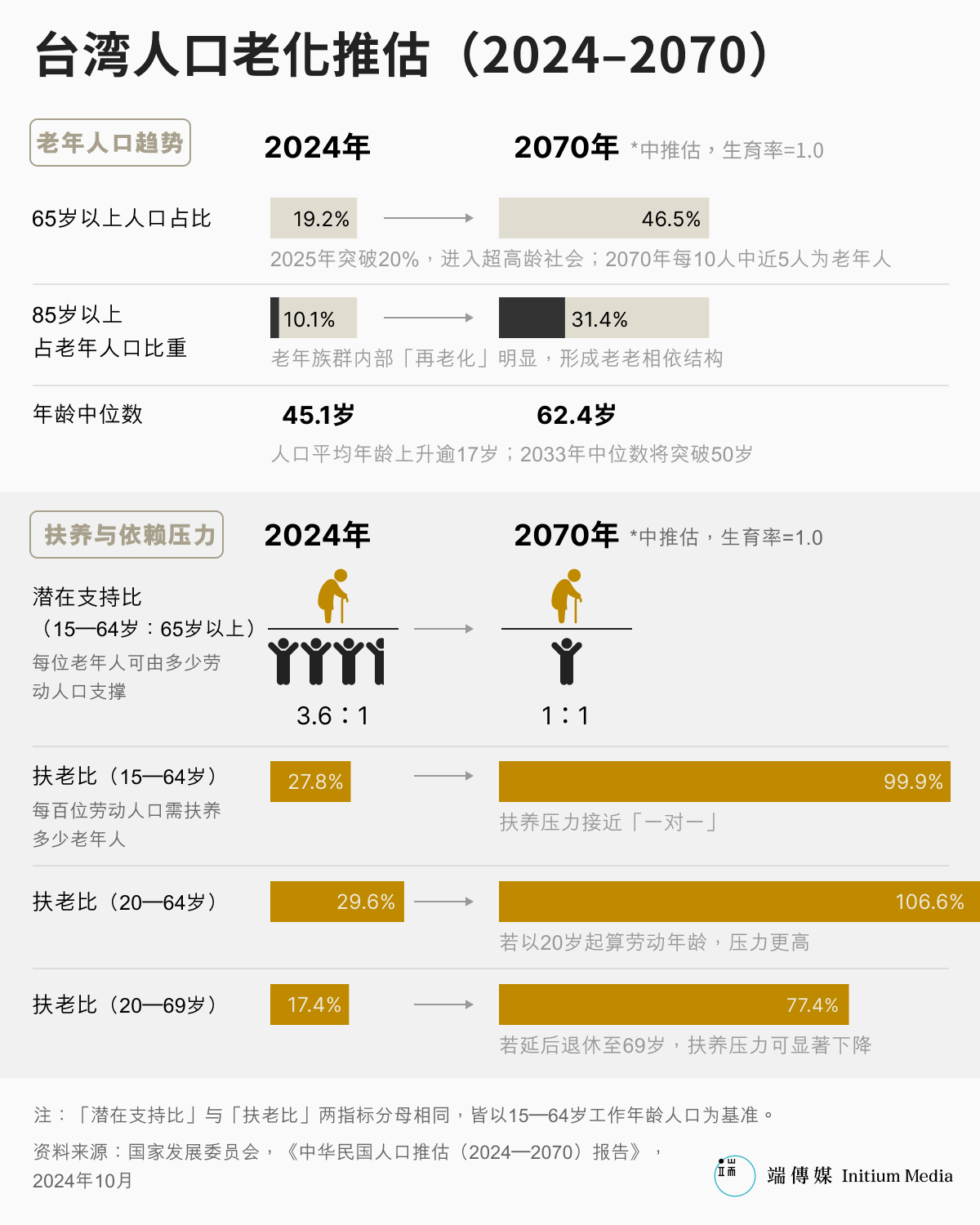

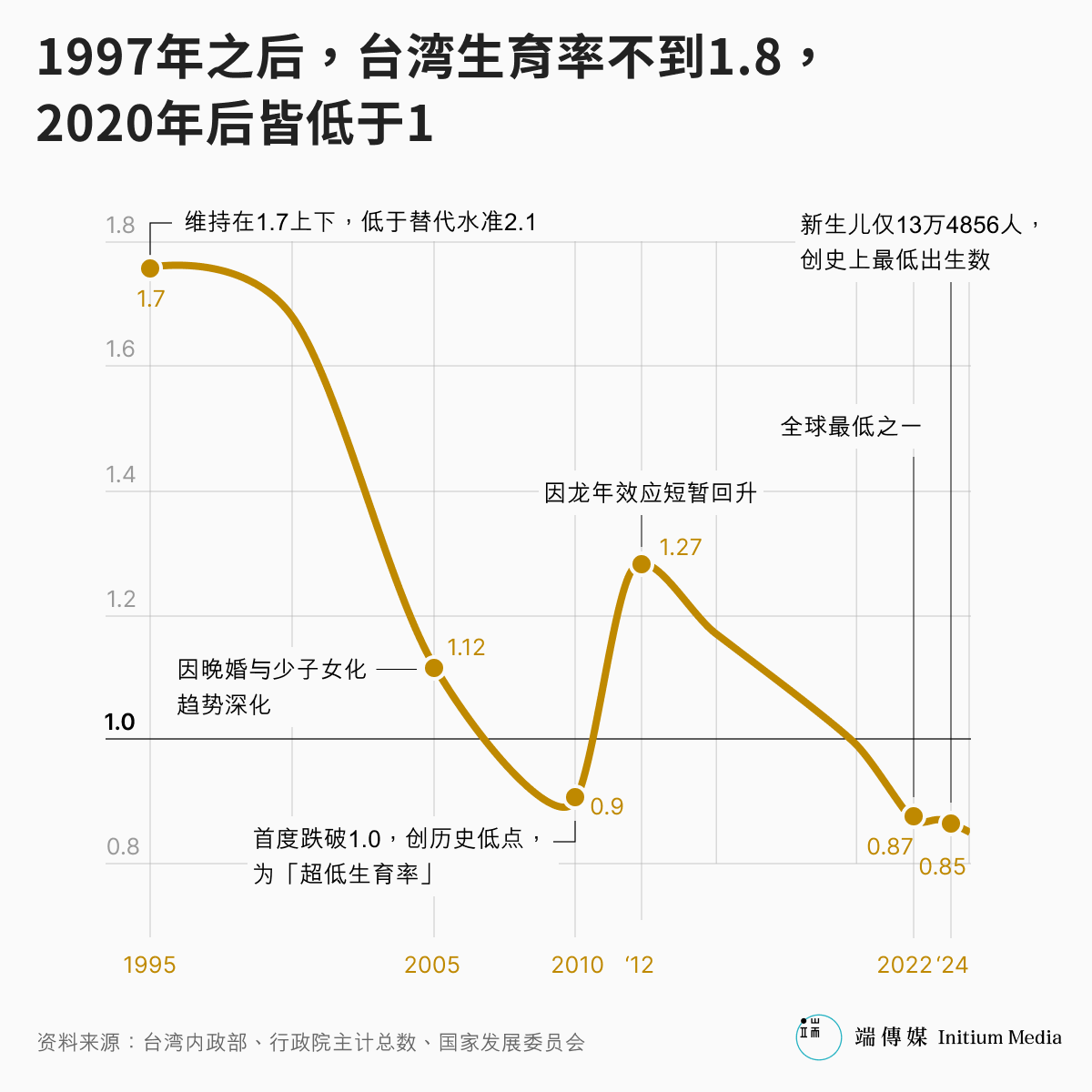

此外,台湾的生育率长期低迷,近年来稳坐国际排名最末段,2024年的生育率仅0.87。国家发展委员会推估,用来表现社会扶养负担的“扶老比”(每100个工作年龄人口所需扶养的老年人口数),将从2020年约5.4名青壮年扶养一名老人,恶化至2040年的2.7:1,到了2070年,更将趋近1:1的极限景况。此意味著,一个工作人口必须独自负担一名老人的生计。这是台湾社会不到50年后的将来。

而今年(2025),台湾扶老比预计为29.29,约莫是三位工作年龄人口一同扶养一个老人。

劳动部统计,台湾人口退出职场的平均年龄不到65岁,相较日本、韩国等邻近国家还要早。目前Z世代的父母正逐渐进入退休阶段;当这一代看著上一代走向“老年”,也仿佛是提前预见未来的自己。

郑采妮现在25岁,她说能想像到自己“最老”的样子,就是她父母现在的模样,“身体慢慢退化,还必须付出金钱和精力在照顾上一代长辈上。”但她没自信能做到父母现在所做的一切——作为独生女的她,将没有兄弟姐妹分担未来的扶养责任。

而此回应了彭婉如文教基金会执行长王兆庆的预测:在Z世代一一迈入壮年的未来,台湾将成为“零家庭照顾者”社会,原本负担大部分长照责任的子女,未来将没有能力继续负担,少子女化、高龄化导致劳动力萎缩的状况下,公共长照制度的财源也必须另辟蹊径,不能单靠劳动人口支撑起整个社会的长照需求。

但事实上,台湾社会并未给Z世代足够的信心,未来能发展出稳定的公共长照制度财源。他们对步入老年之前必须先面对的长照责任、经济难题等,有不同程度的担心。

生于新贫时代的“独扛世代”

Z世代目前的年纪大约落在18到28岁之间,正是接受高等教育或是初入职场的年纪。人们常说“25岁”是人生的一个槛,社群媒体Threads上,一则关于“25岁”的热门贴文这样写道:“25岁后的聚会话题改变:聊工作事业、聊身体健康和保健食品、聊股票投资、聊结婚规划、怎么好像快要30岁了。”又或写道:“爸妈年代的25岁:买车买房。我的25岁:再撑几分钟超商就有即期食品折扣了。”

相较父母辈在25岁时可能已成家立业,甚至哺育著下一代,Z世代的青春似乎被无限延长,平均婚育年龄不断向后推、买房成了遥不可及的梦想;另一方面,他们却又被现实加速催熟,不得不面对青年贫穷与父母的长照问题。

“反正我们再怎么努力,也比不上比我早十年、二十年进入产业,占据位置的人。”今年25岁的黄子维以一种理所当然的语气说,即使看开也挣脱不了捆绑他的结构性困境。他自大学毕业前就不断尝试各种新事物,在职场前辈眼中是“没定性”的年轻人,在他自己看来,却是面对分配不正义时的务实选择,“我无法跟前人竞争,也根本不想竞争。”在不同行业间跳跃,他只想找到自己能舒服一点的求生姿势。

Z世代成长于台湾经济趋缓、薪资冻涨的“新贫时代”。据劳动部统计,2024年15至29岁的全职工作青年经常性月薪中位数仅3.1万元新台币,其中大约有100万人低于此薪资水准。求职网调查更显示,近四成39岁以下青年劳工,每月财务状况为赤字。低薪、高房价、不稳定的就业形态,让“努力工作就能安享晚年”的父辈许诺,成为遥远的神话。

国科会人文社会科学发展中心博士级研究人员林凯衡观察,现代社会虽然仍会有一些新兴产业出现,但就职位结构来说,目前已经趋于稳定,没有多少可以突破的空间,年轻人会认为在未来升迁的道路上没有太多机会。

他也指出,既有结构下的竞争愈趋激烈,想争取高位的人,必须拥有一定的资本,而年轻人即使没有竞争的意愿,在很多情况下仍被迫竞争。他认为像“厌世”、“躺平”等年轻文化衍生出的用词就是在此背景下开始流行。

从2023年的《台湾青年政策意向调查》的结果可以读出,18至29岁的受访者中,有七成的人认为“青年世代贫穷,如低薪过劳问题”是迫切议题;其次,有五成五的人的人认为“青年居住与交通问题”迫切;“婚生教养与长者照护问题”列在第三,约有五成二的人认为是迫切议题。这三大议题揭示了现代年轻人的困境,光是活在现下,就有经济、居住、生养、长照等难关要克服,对于自己的未来,更是没有余力去仔细规划。

因此,黄子维拒绝为了40年后的老年生活,牺牲此刻的真实人生。“如果我去考虑往后家人长照的需求和我的老年生活,我现在的选择就会因此受限,”他坦言,“我可能必须少花点钱、去找更高薪的工作、不能常常跟朋友出去玩,但这些对我都很重要。我去年办生日派对花了一万块,但我就是需要,我还在想今年25岁生日要怎么办。”

同样25岁的谢秉颖也说,自己不像有些朋友认为一定要生养小孩,据他观察,没有家庭愿景的人占多数,比例大约是六比四。

林凯衡以世代生长环境解释,过去的世代,也就是Z世代父母一辈,跟著台湾产业升级经历了一段物质生活大幅提升的时期,从物质较为匮乏的小时候,到工作一段时间,开始有机会买房、买车、结婚、生子,似乎一切不出名为“人生”的轨道上。但Z世代自出生起,父母就尽其所能提供更好的物质生活,习惯了这样的生活后,Z世代之后自然也不会希望妥协于所谓生活品质,他们对于工作、成家规划在人生蓝图中不断后延,但刚出社会的低薪不足以回应在居住、成家上的需求,导致人生开始脱离过去世代买房、生子的轨道,倾向去选择自己可以掌握的消费。

在现下,努力工作、节俭生活、储蓄并不能保证负担得起购屋、婚育所需的花费,但Z世代还是可掌握与朋友去咖啡厅聚会、追星、上优质发廊的消费,林凯衡如此描绘Z世代的消费观:“我没办法买房,但我可以拥有一只很好的手机。”

除了经济结构转型造成压力,家庭结构的转变更让他们成为责无旁贷的“独扛世代”。在少子女化的浪潮下,他们多为独生子女或仅有一名手足,据内政部统计,1997年之后,台湾的总生育率在1990年代和2000年初持续低于2,平均每名妇女一生约可生育1.1至1.8名子女。这意味著,未来父母的长照重担,将无可避免地、且更集中地落在他们肩上。他们亲眼目睹,并将亲身经历这“可预见的重担”,让他们对“老”的想像,从安养,变成了恐惧。

我们看过长照如何摧毁一个家

“我不要变得像那样。”谢秉颖语气坚定地对我说道。

过去每个周末,他时常跟著母亲往返外县市,探望罹患帕金森氏症的外婆。八十多岁的外婆,身体机能退化得飞快,“仿佛每隔一段时间回去,她就又缩小了一点”,变得像孩子一样需要时时关注,连自行活动的自信都已失去。即使是面对简单的复健动作,“她也不觉得自己做得到,需要旁人不停地鼓励。”

后来,外婆因健康因素住院,谢秉颖隔著玻璃,看到躺在病床上、身上插满管子、身旁堆满仪器的外婆,她眼神涣散,对外界刺激已不太有反应,直到曾孙被抱到她面前,眼睛才开始咕溜地转,接著,凹陷且爬满皱纹的面容上的瞬间涌上湿气。

“老人需要很多陪伴。”看到这幕,对即将踏入职场的谢秉颖,他感觉到的是沉重,再来则是无力感。回想起这个场景,他说自己没自信能在未来高压的工作环境与耗神的长照之间,达成平衡。

不仅没有自信给予被照顾者足够的陪伴,他也“不想变成外婆那样”,没办法控制自己的行动和思考。

这份恐惧,源于上一代血淋淋的教训。

黄子维回忆外公过世前,家族为了照顾责任、花费与后续的遗产分配而四分五裂,他摇摇头说:“简直拖垮了我们家”。郑采妮也看见,外公卧床后,家人间的争吵让家里的气氛凝重到令人窒息。

对这些家庭而言,“长照”不只是一个社会议题或政策名词,而是充斥著泪水、争执与消磨的集体记忆。他们看著一个老龄病人如何瓦解整个家庭的经济与凝聚力,也看过那所谓的“爱”,如何在日复一日的照护压力中,被消磨殆尽。这些烙印在成长经验中的场景,形塑了他们对“老病”最写实的认知,也是最现实的体认。

郑采妮看见上一代因为长照工作分配不均的问题而互相指责,最后甚至导致家人间关系破裂、恶言相向,身为独身女的她,一方面虽庆幸自己没有手足、不致与家人撕破脸,另方面又担心自己未来能否独自扛起照顾的责任。她认为,即使现在有很多补助和服务可以申请,但对于需要长照的家庭还是“远远不够的”。

而她的父母为了不成为女儿未来的重担,已经开始培养运动习惯、固定补充保健品,管理好自己的健康状态。他们一家人从现在就开始改变生活中的微小习惯,为“老”做打算。

但并非每个家庭面对这个越来越清晰的未来都有共同计划,黄子维和谢秉颖从未与手足讨论过相关问题,仍旧“走一步算一步,反正最后谁来照顾爸妈,不是我就是你”。

如果无法优雅,至少让我自主

看见高龄现实生活的种种不堪,几乎所有Z世代受访者都对我提及,希望未来有“安乐死”选项可以选择。他们强调生命自主,希望自己可以在老年时,对自己的生命拥有自主决定的权力。这不仅是因为对失能的恐惧,王兆庆认为,这也反映出年轻人“对制度的不信任”,从目前的长照制度来看,他们不相信自己年老时,社会的长照制度还能支持他们颐养天年。

卫福部统计,2023年台湾人平均余命为80.23岁,然而平均健康余命仅72.45岁。也就是说,每人一生中将有7.78年处于需要协助、卧病或失能的状态,仰赖他人照顾,不健康余命的日子较2022年又延长了0.37年。

根据2024年的研究,健保资料库显示有五千多名位被诊断为轻度至中度的阿兹海默症的患者,存活中位数为7.69年,但65到70岁的患者失智后平均余命仍有十年。也就是说65岁到70岁的失智患者,仍有十年之长必须与疾病共处。且随著寿命延长,此类无法完全治愈的疾病可能越来越恶化,加上其他慢性病逐渐浮现,照护问题变得更加难解。

在漫长的不健康余命背后,伴随著一件又一件的社会悲剧。2024年12月,台湾一名73岁退休建筑师,因长期独自照顾罹患罕病的妻子,疑似不堪长照压力,将妻子推下14楼杀害后投案自首。这类“老老照护”引发的长照悲歌并非个案。24岁的Midori(化名)表示,看到这些社会事件之后,他开始研究长照保险等商品,虽然目前能动用的资金,但他仍想为自己和家人的未来保一份保险。

在这样的背景下,不难理解为何Z世代会做出看似“激进”的选择。

在探视完外婆返家的火车上,黄子维和母亲为教养问题激烈争吵。母亲为他以经济考量为由放弃学术生涯落泪;黄子维也哭了,他对母亲说,“这不是谁的错,人生本来就充满痛苦。”

在昏黄灯光的车厢中,黄子维脱口说出那个他埋藏心中的“安乐死计划”。但话一出口,他便感到懊悔,他知道,那是一名母亲难以承受之痛,自己一手带大的孩子,竟不爱这个世界,甚至要主动离开。但这个念头,对黄子维而言,则像是一条清晰的底线。

“如果我55岁时(台湾)安乐死还没合法化,我会自己发起公投、一个一个去搜集连署,把我的权利要下来。”他对我说,如果还是没办法成功,他要用“壮烈”的死法死给大家看。

他的语气笃定。这份决意的背后,是他不想再将生命自主权让渡他人。他不想连这件事都无法自己决定。

2024年底琼瑶离世时,留下的书信中写道:“这是我的愿望,‘死亡’是每个人必经之路,也是最后一件‘大事’。我不想听天由命,不想慢慢枯萎凋零,我想为这最后的大事‘作主’。”黄子维对媒体以“轻生”作为报导用字感到不满,他相信琼瑶清楚意识到生命意义,是在不受任何外力干扰下做出自主行动,而“轻生”一词像是谴责作出决定的人不珍惜生命般。

“我喜欢‘向死而生’的精神。”他说,人在直面死亡时,反而可以激发出对生命的活力与真实渴望、活出自我。黄子维将安乐死视为人生目标,平时热切地关心公共事务,相信能透过社会改革,改善他者的困境——即使他口中的那个“未来”,实际上没有自己。

“我不能接受自己需要麻烦他人照顾,才能活下去。”这句话,几乎是所有受访Z世代的共识。

在过去,死亡在台湾社会是个禁忌话题。但在这个资讯开放、更强调个人自主性的世代,死亡、特别是“如何死亡”,成了一个可被理性规划与讨论的人生选项。2018年,由妇产科医师江盛领衔的“死亡权利立法”公投连署虽未成功,却已在社会播下种子。脸书社团“安乐死推动联盟”中,充斥著癌末病患与长照家属对“善终权”的迫切呼喊。

林凯衡则看到,近年来台湾的教育越来越强调“适性”发展,传统社会框架逐渐消解、孩子拥有各式各样的选择,Z世代可以透过反思自我,找出最适合的道路。从职场、家庭一路向前,会遇到无数需要自己做出决定的路口;Z世代可能也会认为,生命的终点也应该是有选择的。

谢秉颖则看到,父母辈在世代变迁中所面临的处境。他说,父母那一代人,上头面对思想传统顽固的长辈,下要面对想法新潮的子女,使他们卡在新旧观念的转变期。这个世代的人,可能从未深入思考自己工作的意义,只是依循著“找工作、赚钱、养家”的社会刻板印象。

他也观察到,现在的年轻世代非常注重向内探索,甚至到了“疯狂内观”的程度,但这也可能是一种逃避社会责任的表现。

对Z世代而言,安乐死并非厌世的表现,而是在预见自己可能“活得没有品质”时,保留的最后选择权。它被画在人生规划的终点,一种对个人尊严的捍卫,在被恐惧和失序淹没的未来中,至少可以相信自己最后仍保有主导权。

终老的权利,也分阶级

然而,对某些人来说,想像老年,甚至规划如何“好好终老”,本身就是一种奢侈。

“我去查过,那种老人的共生社区,好一点的好像年费要700万左右。”Midori一边读研究所,一边在华语中心兼课。受访时她脸上略显疲态,小声抱怨著“现在身体常常一堆酸痛”。她的时间被学业与工作填满,收入仅能打平自己的开销,对于网路热议的“孝亲费”议题,她只觉得“那是有余裕的人才会去想的事”。

生长在新移民家庭的她,底下来还有两个弟妹,父母经营餐饮店拉拔他们长大,虽然父母希望可以资助她在攻读研究所时的生活费,但Midori坚持自己打工、不靠家里,将资源留给弟妹。对她而言,先是满足当下的生活,然后提供家里生活费,最后才轮得到思考自己未来迈入高龄的景况。

想像老年,Midori最恐惧的,是在无人知晓的角落“孤独死”。这个在日本、韩国已成严重社会问题的现象,正悄然在台湾蔓延。

Midori害怕的并非死亡,而是“孤独”。“情感上失去寄托,没有家人朋友在身边,或是没有人因为自己不在而难过,”她说,这更令人感到害怕。

老去之后,Midori打算搬到乡下,一个“环境悠闲,不像大城市一样令人感到压力”的地方。而“负担得起”的顾虑,是假设自己老去后,直觉般进入想像中的门槛。

内政部统计,今年第一季全台“仅老人居住”的住宅已逾85万,其中老人独居宅数亦高达65.52%。对Midori而言,连安乐死都是有资本门槛的选项,她更担心自己连选择的机会都没有,就先被贫穷与孤独淹没。

终老的想像,背后呈现了鲜明的阶级差异。

像郑采妮这样的都市白领,顶著“国立大学广告系出身”的头衔,初入社会仍感叹“穷到没时间赚钱”,正职的薪资被长工时稀释,在正职外也鲜少留有时间、体力兼差赚外快。为了应对不可知的未来,她积极开源,健身、吃叶黄素,只因为“连生病的余裕也没有”,病假即使有支付半薪,仍是一笔损失,何况随之而来、或大或小的医药费支出,她连健康都得撙节。

这也解释了为何在普遍低薪的环境下,年轻人正以前所未有的热情涌入投资市场。台湾证交所统计,截至今年3月,30岁以下投资人约220万户,占市场近17%。而在定期定额投资的族群中,30岁以下族群占比36%。谢秉颖也认为,积极理财“怎么样都比放在银行被通膨率吃掉好吧。”

在Z世代的眼中,理财不是为了致富,而是在一个收入不足以保障未来的社会里,为自己打造一艘脆弱但还能勉强漂浮的小艇。

与其想像未来,不如过好现在

Z世代习惯“厌世”标签、能想像到的老年生活只剩一具被生存压力压垮的弯折身段,却又以务实、甚至充满活力的方式活在当下。

郑采妮巨细靡遗地规划财务,是为了在不可避免的责任到来时,能保有多一点余裕。对她自己来说,当自己老去后,还能自在行动去到户外、接触新事物,不被困在一成不变的日常生活,已是理想样态,“老去的心灵,需要更多的刺激来活络自己。”她告诉我。

黄子维将推动安乐死合法化视为己志,为了可以自主决定届时消失的姿态、亲手送走自己。

老旧的价值观已然松动,社经地位结构却根深蒂固。他们仍在这个结构底下、一步步体认到超高龄社会的现实。看著自己的父母为了照顾上一代日益憔悴、甚或反目成仇,而自己,则在漫长的工时与不成比例的低薪间,试著省力的过活,也顺道省下对未来的期待。

这样的生活态度,被上一个世代描述为“厌世”,但事实上,Z世代从未逃避好好活下去的课题,而是紧抓著手中寥寥可以掌握的选择与自由。

开头的Kuro,最终被送到亲戚家,不再是亲戚一起回老家团圆时的固定成员。透过不断有生命离开,“老”的经验在Z世代生命中堆叠成型,有时,他们仍像Kuro一样瑟缩在角落望著“老之将至”,但更有去扭动通往顶楼的门把,决定自己想怎么过的勇气。

(本文实习记者黄郁淳亦有贡献。)

评论区 0