【编者按】本文为历史学家尼尔.弗格森在今年出版的新书 Doom: The Politics of Catastrophe 台湾译本序言,为作者本人专为中文译本所撰写,端传媒获出版社授权全文转载。

一九七一年,亨利.季辛吉(Henry Kissinger)曾问中国总理周恩来对法国大革命有何看法,周恩来回答:“现在要下结论仍言之过早。”这话乍听真是深思熟虑,说明中国人想得就是特别长远,眼光总要放到几百年以后,不像西方政治家往往只看几个星期。但实际上,这应该是冷战期间最令人难忘的一次鸡同鸭讲。美国外交官傅立民(Chas Freeman)在二〇一一年就透露,周恩来当时以为季辛吉问的是一九六八年的法国学运,而不是一七八九年的法国大革命。

对《末日》最常见的批评,就是本书写得太早、出得太快了,因为COVID-19大流行的严重程度与后果,“现在要下结论仍言之过早。”但在我书中的十一个章节中,只有三章是在谈二〇二〇年的疫情。骂我书出得太晚可能还比较有道理,因为要是我在二〇一九年就把书写出来,搞不好还可以多帮上一点忙。但写得太早?期待书籍能跟报纸一样每日更新自然不切实际,但要求历史学家非得等事件结束才能动笔,其实也没有比较合理。谁能说得准疫情何时才会结束呢?本书的主张之一,就是并非所有灾难都是各自独立的事件。比如伦敦就在一三四八至一六六五年间频繁遭受黑死病侵袭,二十世纪的流行性感冒更是杀人如麻,从未彻底被人类制服。政治灾难也是如此。法国史学之父朱尔.米榭勒(Jules Michelet)的《法国大革命史》(Histoire de la Révolution française)的确等到法国大革命后才动笔,该书问世于一八四七年二月革命前夕至一八五三年拿破仑三世称帝之间。不过相比他的著作,应该有更多人读过爱德蒙.柏克的《法国大革命反思》(Reflections on the Revolution in France)。这本小册子惊人地预言了当传统体制被颠覆以后,只会变成“丑恶卑劣的寡头统治”,最终走向军事独裁。柏克也说中了法国知识分子的乌托邦思想会导致什么后果:“四下环顾尽是荒芜,除了绞刑架外别无他物。”这些话付梓于一七九〇年十一月,比路易十六出逃瓦雷讷还早了六个月,更比他被送上断头台早了两年。有人说过柏克的书写得太早吗?

我之所以要把一场尚未结束的灾难写进历史,是因为从错误中学习永远不嫌太早。我们或许都厌倦了COVID-19的疫情,渴望回归“正常生活”,像是长途旅行才刚开始的孩子一样问著“到了没?”不过SARS二型病毒非常有可能演变成区域流行病,在未来几年不断用各种变种病毒和我们的公卫系统玩打地鼠的游戏。如果是这样,我们最好从现在就开始解决去年所犯的错。

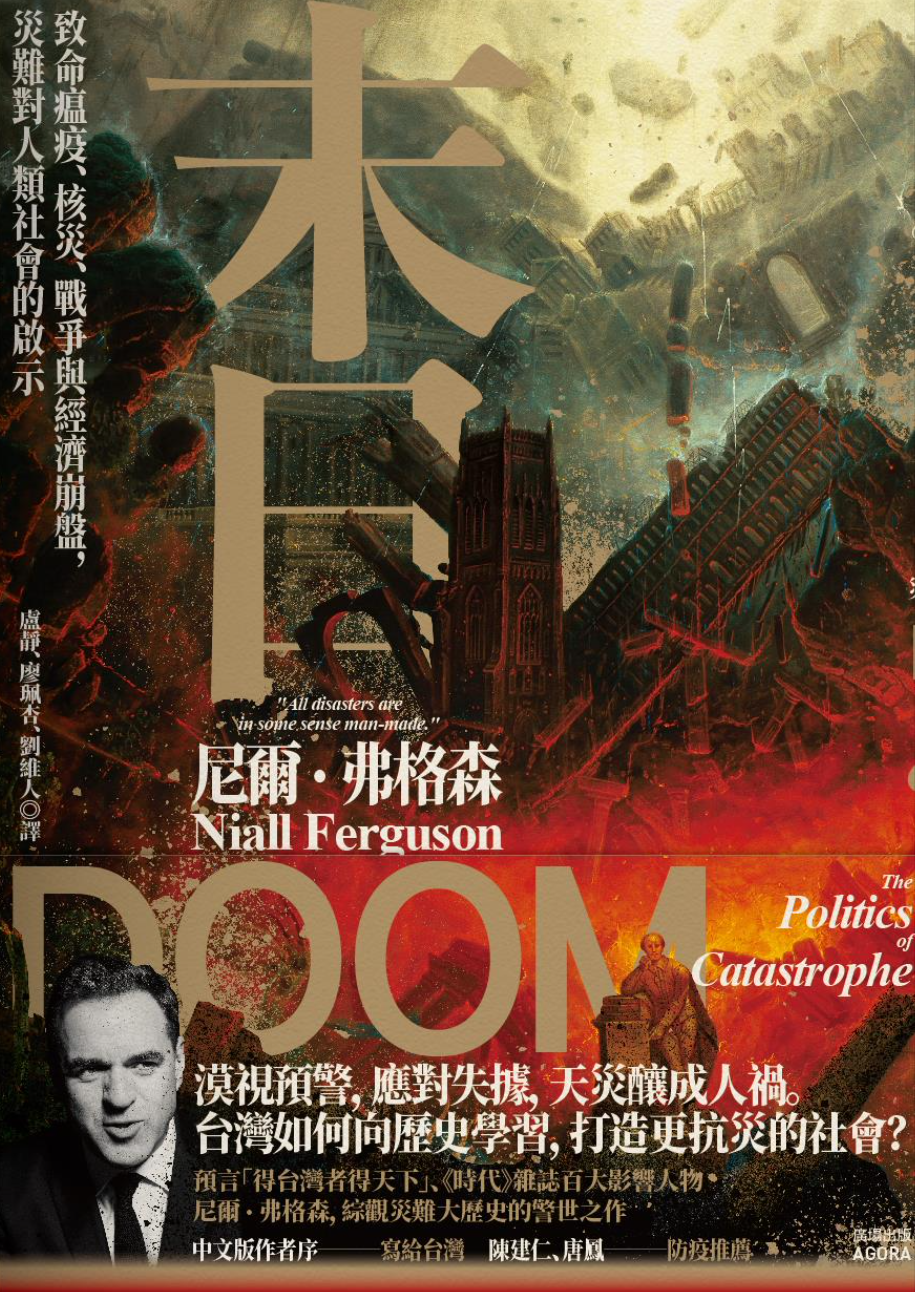

末日:致命瘟疫、核灾、战争与经济崩盘,灾难对人类社会的启示

作者:尼尔·弗格森

译者:卢静、廖珮杏、刘维人

出版社:广场出版

出版日期:2021/09/01

本书对灾难的观点可以概括为以下几点。首先,灾难属于不确定性的领域,本质上就无法预测;虽然乌鸦嘴偶尔会恰好说中,但想要预言灾难多半都会失败。其次,天灾和人祸之间没有明确的区别,因为灾难杀死的人会比往常多出多少,几乎都跟人类所做的事有关。所以同一种病毒对世界各地的影响为什么会有这么大差别,最好的解释就是“灾祸背后的政治运作”。第三,多数灾难之所以发生,关键失误往往不是出在最上层的决策,而是出在指挥系统更下层的中阶管理层(比如费曼说的那位总是见不著人的“金斯伯里先生”,不过无能的政治领袖总是有办法让糟糕的情况更加恶化。第四,当病原体四处传播戕害人体,人心的病征也常随之扩散,两者交加就足以摧枯拉朽──正如战争的胜利需要同时消灭敌方的物资与士气。最后一点,既然灾难无法预测,与其花费行政资源去防备单一但可能错误的灾难,不如对一切灾难的迹象都维持警觉。要打造坚韧乃至反脆弱的体制,关键就在于快速应对早期警讯。然而,若对既有成就故步自封,就很容易反受其害,台湾会在二〇二一年五月爆发疫情就是犯了这项错误。

为什么二〇二〇年会有这么多西方国家无法遏止新型冠状病毒的扩散,创下一九五〇年代以来最高的超额死亡数?反观台湾和韩国等东方国家,却能结合快速的大规模筛检、接触者追踪和隔离潜在患者,成功在初期就控制住病毒扩散,一年多来都不必实施有碍经济活动的外出限制。这个现象使我们更有理由质疑:西方国家为何会面临这种惨况?尽管有些人的确是因为民粹领袖反复无常的领导模式而丧命,但我还是认为不该把西方民主的失灵都归咎到少数几个人身上。就算在没有民粹领袖的国家,公卫官僚体系一样发生了系统性的失误,而这才是问题的症结所在。各国都准备了应对全球传染病的计划,只是这些计划都行不通:各国公卫机构无法快速建立筛检量能、几乎不曾尝试追踪病患的接触史、没有强制执行隔离、放任高危险族群(特别是养老院住户)暴露在感染风险之下。这些错误造成了绝大多数的人命伤亡,而且也都不大可能仅归咎于川普总统或强森首相个人。麦可.路易士在《不祥的预感》(The Premonition)一书中虽然跟我采取了不同的推论,看法却和我相近。他这本新书中也有个乌鸦嘴,指出“川普只不过是百病丛生的共病症状”──如果我们相信英国首相强森的前任首席顾问多米尼克.康明兹(Dominic Cummings)对伦敦疫情的观察,那么强森显然也是英国痼疾中的并发症。康明兹在二〇二一年五月听证会上的证词,重点并不在于首相“不适任”,而是整个政府全都失灵:不只是民选政客,也包括公务员和公卫专家,所有人都“严重未达民众有权期待的标准”。

如果我们以为换个总统或首相就可以让很多人幸免于难,恐怕就只会持续犯下大错。拜登的幕僚长罗恩.克莱恩(Ron Klain)二〇一九年就承认过,倘若在二〇〇九年席卷美国的猪流感有著和COVID-19相近的致死率,那么当年的欧巴马政府在面对疫情上恐怕也没有拿出更好的表现:“只要是可能出错的事情,我们全都做错了……当时大约会有六千万名美国人染上H1N1。猪流感之所以没有成为美国史上伤亡最惨重的事件,纯粹只是因为碰巧这病的致死率不高。我们什么都没有做好,一切都是走运。”

相较于美国,台湾的经验则是惊人的反例。二〇二〇年一月,我正好首次造访台北,那时武汉出现神秘新疾病的消息才刚开始流传。有三件事让我印象非常深刻。首先是一月十一日的总统大选和我这辈子看过的每一场选举一样,运作得非常流畅。其次是无论政府部门还是民间单位的资安与信息战专家,都很清楚中国试图干预台湾的民主程序,并且多少对此感到不齿。最后是台湾运用电脑科学和软体工具实践公共政策的方式,显然比任何西方国家都有创意,这有很大一部分是唐凤在二〇一六年八月加入政府所带来的影响。虽然北京再三保证武汉的病毒不会人传人,但台湾政府理所当然并不相信,而是遵从美国流行病学家赖瑞.布里恩(Larry Brilliant)的忠告“及早发现,及早反应”,实现绝佳的防疫成果。整个二〇二〇年下来,台湾的COVID-19确诊病例不到八百人,死者更只有七人。有部分当然是因为台湾的官员已经从SARS和MERS这两场冠状病毒疫情中记取了教训。但二〇二〇年的台湾能有此成就,还有很多原因。举例来说,当初缺乏口罩时,政府就架了一个网站来配给口罩。如果台北爆发疫情,官员也计划把城市分成好几个不同的区域来管理。而且尽管有这么严格仔细的预防措施,学校依然没有停课。

《末日》在二〇二〇年十月底交稿后,我就只能针对一些细节处进行校对修改。不过接下来这七个月里,又有了很多重要的新发展,有些在我的预料之中,有些则出乎我所料。我对西方疫苗的乐观态度是对的,不过就算当初再怎么有信心,我也没料到莫德纳和BNT疫苗的保护力会超过90%。当初各国政府在围堵病毒时弄得手忙脚乱,也让我估计之后采购与分配疫苗时会一塌糊涂,没想到最后会这么有效率。

我原本也预期COVID-19最后的致死率,会和一九五七、一九五八年的亚洲流感相近,杀死大约0.04%的全球人口。这点的确是我太过乐观。考虑到开发中国家倾向低报和疫情有关的死亡人数,目前的死亡人数约在0.095%至0.17%之谱,比我原先预计的还高出不少。当然,二〇二〇至二〇二一年间死于COVID-19的人数还是比不上一九一八至一九一九年间的西班牙流感,当时大约有1.17%的人死于疫情。就算采用《经济学人》评估的最大值,后者的超额死亡数依然高了一个数量级(译注:二〇二一年五月十五日,经济学人经建模评估全球的超额死亡数约在七百万至一千三百万之间)。若考虑到患者的年龄分布,以及损失的生命年数,COVID-19还是比较接近一九五七年的亚洲流感。尽管如此,我还是低估了新变种病毒的问题。这些变种能让感染过早期病毒株的人再次感染,同时也会降低疫苗效力,我也因此低估了巴西、印度、南非及周边地区后来几波疫情的规模。我也没想到二〇二〇年成功遏止病毒扩散的亚洲各国政府,会正好因为这份成就而在疫苗接种上落后。当传播力道更强的新变种病毒传入,并在二〇二一年的五至七月引爆新一波严重疫情时,台湾几乎没有准备:他们当时只有0.01%的人接种过第一剂疫苗,筛检量能也在安逸中衰减到危险的程度。结果就是确诊病例陡然增加到七千例,死亡人数也攀升到超过七百人。

接著又会怎么样呢?我朋友古乐朋(Nicholas Christakis)就在他新出版的《阿波罗之箭》(Apollo’s Arrow)(译注:除了太阳神,阿波罗也是医药之神和瘟疫之神,曾在《伊里亚德》中以箭矢向特洛伊散播瘟疫)里面问,等到大流行过后,我们是否会像祖父母、曾祖父母那辈人一样,在西班牙流感过后进入“咆哮的二〇年代”:

在目前和不久后的疫情期间,人们也许会变得更笃信宗教,更深刻反省,但等到疫情过后,可能又会逐渐肆无忌惮地纵情声色与快意人生。城市将会重新点起华灯。人们会热切投入运动赛事、演唱会和政治集会,哪里有机会和更多人聚在一起,就往哪里去。每次撑过严重的疫疠,人类不只会感受到全新的意义,也会感受到全新的可能性。一九二〇年代不正为我们带来了广播、爵士乐、哈林文艺复兴和妇女选举权吗?

这是他书里最常被引用,但也是最被夸大的段落。这段话实在是太过美化一九二〇年代——说起那十年的美国,只会让人想起暴力犯罪和顶著鲍伯头的摩登女郎(flapper),而其他国家则充斥著恶性通膨、饥荒、布尔什维克主义与法西斯主义。不管怎么想,二〇二〇年代能不能咆哮出声都令人怀疑,更别提声音好不好听。说不定二〇二〇年代会变成“无聊的二○年代”。

只要世界上还有一大部分的人口尚未接种疫苗,就会持续冒出新的变种病毒,疫情也会反复爆发,让我们必须固定施打疫苗──说不定一年还不只打一剂。我们也得在口袋和公事包里放著烦人的口罩,进办公室或上飞机时也必须填写一堆线上表格。一旦COVID-19获得控制,各国又会重返同样无聊的陈年战场。以色列和巴勒斯坦之间难解的问题就是个好例子:以色列才刚有58%的人完整接种疫苗,达到集体免疫的门槛,马上就有一堆飞弹从迦萨射向耶路撒冷。苏格兰独立运动虽然比较不血腥,但也没有比较有趣──这个议题注定会在英国每日死于COVID-19的人数降到个位数的时候卷土重来。欧洲人很快也会再度吵起移民问题,法国人最近已经起了头。这些事情大概都会没完没了。

然而,就算传染病可能会让我们的日子变得更无聊,但灾难并不会因此停下脚步。正如我在《末日》中所说,就算一场灾难原本是容易预见的“灰犀牛”,实际发生时也可以轻易变身成“黑天鹅”。但是黑天鹅要变成“龙王”那种影响力远不止于生灵涂炭的历史性大灾难,就需要很多条件:在超额死亡人数爆增后,还需要对经济、社会、文化、政治和地缘政治都造成重大影响,汇聚成多重灾难的大合奏。而在我写这篇序言的二〇二一年七月底,这个大合奏什么时候会奏响应该已经相当明显:那就是疫情让我们都无聊透顶的时候。

本书在去年底交稿之际,疫情对经济的影响还不是很明显。当时我问:“我们最该担心的,究竟是经济持续停滞,还是经济活动恢复正常之后陷入恶性通膨?”二〇一四年曾经重提“长期停滞”(secular stagnation)的经济学家劳伦斯.萨默斯(Lawrence Summers),在今年二月回答了我的问题:他警告目前的产出缺口(译注:产出缺口(Output Gap)是实际经济产出和充分就业下潜在经济产出之间的差距,常用来衡量通货膨胀的情势)相对较小,如果实施不相衬的大规模财政刺激,美国就很有可能发生恶性通货膨胀(不过在其他国家,应对政策和景气低迷的程度之间没有那么大的落差)。之前在供给面紧张的疫情期间推出扩张政策,就让恶性通膨的发生机率攀升。如果这个状况继续下去,就不会只是联准会坚称的“过渡现象”了,届时通膨期望值就会逐渐失控,走向一九六〇年代后半叶的局面。“坦白说……我们很希望通膨率可以稍微高一点。按照国内和全球近期以来的发展,实在不大可能发生我小时候那种让人伤脑筋的通膨。”但联准会主席曾说过的这番话,现在可能已是他最大的压力来源。虽然在一九六〇年代末与一九七〇年代初,通膨发生的主要原因是越战失利和以阿战争爆发,而现在并没有什么可以相比的地缘政治冲击,但这也不能保证“稍高的通膨率”可以一直维持在平均2%上下。或许,宽松货币政策的后果不是消费者物价上涨,而是像金融海啸后一样造成资产泡沫化。另一方面,我们也不确定全球粮食和其他消费品的供应问题会持续多久,或是发展到什么程度,只知道开发中国家的公卫危机愈严重,这个问题就会愈大。通货膨胀在国外造成的挑战,可能会比在美国国内还要严峻。

至于疫情的政治影响,就比较容易在七个月之前预见。如果没有这场疫情,川普几乎笃定会赢得连任。英国大选是在全世界都还安好的二〇一九年十二月举行,只能说是强森的好运气。尽管二〇二〇年的各种做为与不做为造下那么多罪孽,川普的选情还是没有兵败如山倒。尽管有群支持川普的暴徒和“匿名者Q”的信众在二〇二一年一月六日闯入美国国会大厦,让许多人重新担忧美国将沦为威玛共和,或是爆发第二次南北战争,但这些灾难预言都没有发生。川普阵营当初在椭圆办公室号召“起义”时,是否曾认真想过要发动政变?或者他只是想对国会施压,却因为国会山庄的警力太少而导致局面失控?针对这群闯入者的研究发现,里头只有一小部分的人跟极右翼或民兵组织有所往来。这些面临指控的几乎都是中产阶级白人(虽然其中很一大部分的财务都有问题),而且绝大多数都是被匿名者Q等流传于社群网络平台的阴谋论所策动。一月份的民调显示,虽然高达70%的共和党选民都不接受川普败选,但是只有很少数人赞同这些人洗劫国家的立法机关。

一月六日这起事件真正的重要性有二。首先是科技巨头终于逮到机会可以把川普逐出社群媒体,乃至于整个现代公共论坛——这比那个匿名者Q信徒所率领的政变有效多了。再来是川普为了反抗选举结果所做的各种蠢事,终于在国会大厦暴乱后画下句点,振奋了民主党政府的士气。素来固守中道的拜登用正常的方式竞选,赢下了这场选战。在他就职的一百天内,民主党内的政策机器就正常发挥,推出了《美国救助计划》(American Rescue Plan)、《美国就业计划》(American Jobs Plan)、《美国家庭计划》(American Families Plan)等一系列纾困措施,总预算将近六兆美金。亲民主党的媒体兴致勃勃地宣扬,拜登会在任内“带来改变”,忽略了目前民主党在参、众两院的优势都很小,跟有大票党内同志来支持各种国内计划的小罗斯福和詹森时代,完全是天壤之别。这些不切实际的经济措施会导致哪些计划之外的后果,其实也不难想像:除了通膨率增加,放弃边境围墙也会导致更多非法移民穿越美墨边境,而在二〇二〇年夏天因为佛洛伊德被害所引发的动荡后,暴力犯罪也将会继续增加。

仿佛要映衬拜登这位新总统的年迈,美国政府如今正逐渐走回曾在一九六〇年代末至一九七〇年代误入歧途的“大政府主义”。相比之下,台湾政府的活力实在令人惊艳。虽然他们的防线终于在五月被新一波病毒给攻破,但接下来情势的发展又继续展现了新型智慧政府的效能。在唐凤等人的努力下,台湾已经备妥了一系列接触者追踪程序,包含官方的“台湾社交距离”。名为g0v零时政府的开源网络也快速架起一个网站,汇聚来自医院等单位的资源,以追踪疫情踪迹。人民也自发性地利用Google地图制作了“风险地图”,协助大家保持社交距离。

唐凤前述作法中最吸引人之处,是她著重于利用软体和智慧型手机,强化一般民众而非政府的防疫能力,这种精神源自于二〇一四年三一八学运,别名“太阳花运动”。唐凤在二〇二〇年接受访问时,曾提到过台湾是怎么利用软体工具,藉著“参与式机制设计”来发挥公民社会的“集体智慧”。举例来说,公共政策网路参与平台和vTaiwan都是以Pol.is这套软体为基础。根据其中一名创办人的介绍,Pol.is的目标就是“化群聚为凝聚”——说得更白话则是“形成粗略的共识”。唐凤认为,这和中国大陆利用人工智慧打造的监控帝国正好相反:“从民主和人权的角度来看,他们发展得愈远,就退步得愈多。我们的感想是:‘呃,千万不要追随他们。’”

唐凤的防疫方针不只让人民获得更完善的信息,也让政府更能掌握实际状况。而在面对假信息和错误信息上,她则是以讽刺取代审查。她曾在去年表示:“我们不是用外出限制来击退传染病,也不是用言论限制来击退信息疫病。”她的办法是采用“妙语对抗谣言”,也就是用好玩的迷因对抗假新闻。如果西方政治家想了解民主的未来,他们真的该常去台北走走。

在我看来,受此次疫情影响最深远的,应该不是美国国内政治,而是地缘政治。所有迹象都显示,尽管华盛顿的政府已经轮替,这场在疫情之前就已展开的二次冷战还是会持续下去。正如我在本书第十一章的预言,拜登政府的确像选前承诺的一样,在各方面的作风都比前任更加强硬,不遗余力地批评中国共产党,当然也没有放过民主和人权这些川普从来不大有兴趣的议题。此外,拜登政府也放弃了川普不分敌我的保护主义,积极团结盟邦以求平衡中国势力,其中又以澳大利亚、印度、日本最是关键。今年三月,国务卿布林肯(Antony Blinken)和中共外委会主任杨洁篪在阿拉斯加的安克拉治会面,双方的激烈交锋与冷战时期别无二致,这是川普时代任何一场会议都比不上的。这就不禁让人想起,第一次冷战刚开始时曾在朝鲜半岛爆发了一场异常激烈的战争。后疫情时代最明显的危机,显然就是逐步升级的台海局势。毕竟,台湾可是同时扮演了前一次冷战中的柏林、古巴和波斯湾的角色:身处强权竞逐的中心,地理上离其中一个超级强权非常近,又距离另一个非常遥远,其尖端半导体产业的重要性也堪比沙乌地阿拉伯的原油。有些书评不理解我为什么要在《末日》的最后一章讨论新冷战的不确定性。显然他们完全忘了在历史上,战争与瘟疫不但是死丧祸乱的两大成因,而且两者如果不是携手并行,就是时常接踵而至。

几年以前,有一位习近平的经济顾问告诉我,习主席最大的心愿就是将台湾纳入中国版图。正是因为如此,他才会设法终结过去中国主席只能当两任的潜规则。习近平之所以大力扩张中国的陆、海、空军力量,并列装东风二十一D型这种足以击沉美国航空母舰的陆基飞弹,最大的理由也是想拿下台湾。借用知名台湾国安记者坦纳.格瑞尔(Tanner Greer)的话来说:“台湾所拥有(或是未来能从美方购得)的任何作战系统,人民解放军全部都有,有些还远比台湾的还要先进。”更重要的是,中国还建立了“反介入与区域拒止”的能力,以拒美国于台湾海域之外。乔治华盛顿大学的前中情局官员韩力(Lonnie Henley)在二月的国会听证会上指出:“如果我们能够解除(中国的整合防空系统),就能赢得战争;如果做不到,可能就会战败。”印太司令菲利普.戴维森(Philip Davidson)上将则在二月警告国会,中国最晚将在二〇二七年入侵台湾。退役将领詹姆斯.史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)最近也出版了《二〇三四:下一场世界大战》(2034: A Novel of the Next World War),小说中第三次世界大战的开端之一,就是中国海军突然出兵包围台湾(遭此重创的美国海军被迫决定“核平”湛江,结果导致圣地牙哥和德州盖维斯顿被毁)。这则故事最难以置信的设定,大概就是战争还要十三年才会发生。史丹佛大学胡佛研究所的麦可.欧斯林(Michael Auslin)则认为,中美海战在二〇二五年就会开打。

长年研究美国外交政策的菲利普.泽里可(Philip Zelikow)和资深外交官罗伯特.布莱克威尔(Robert Blackwill)曾在年初投书美国外交关系协会(Council on Foreign Relations),两人在文章里为美国列出四个可能选项,而他们认为最好的是最后一种:

美国应当……演练一套备用方案,且至少要与台日协同演练,以抗衡任何中国对台湾的航运封锁。另外,美国也要预先布署战争储备,随时准备好运送紧急物资,以协助台湾自卫……美国和盟国也要预想并实际制定计划,才能在军队遭受攻击时切断所有和中国的金融关系,并冻结或扣押中国资产。

不过所有提倡吓阻政策的说法都得面对三个问题。首先,不管用什么方法强化台湾的防御,都必定会让中国震怒,使冷战更有可能变成热斗——尤其是日本也公然参与的话。第二,这些举动等于在昭告中国要把握时机,在美国的吓阻政策升级完毕之前做出行动。第三,则是台湾人其实很抗拒像以色列一样严肃面对国家的存亡。

还有一个问题是,台海局势得要多恶化,才能让拜登政府意识到“台湾危机”正在发生?是中国军队采用小幅度的“隔离”战术,或是全面封锁台海航线,抑或是对台湾发动两栖突击?如果英国军事史学家麦斯.黑斯廷斯(Max Hastings)说得不错,这就会成为二次冷战的古巴飞弹危机,只不过台湾和美国之间的距离,远超过古巴和苏联的距离。要是史塔伏瑞迪斯预测正确,台湾就会更像是一九一四年的比利时,或是一九三九年的波兰。或许还有一种更为合适的类比──也许台湾之于美利坚帝国,更像是苏伊士运河之于一九五六年的大英帝国。当时的埃及总统纳瑟将苏伊士运河收归国有,引发英国首相艾登联手法国和以色列,想用武力夺回运河。结果美国的反对让英镑价格一落千丈,重重羞辱了大英帝国——那一刻让全世界发现,帝国雄狮不过是头纸老虎。我很难想像当中国进攻台湾,拜登政府会像布莱克威尔和泽里可等人设想的一样,同时动用军事力量和金融制裁来回击。当台海战争像两人设想的一样引发金融危机,受创最深的会是中国,还是美国?两者虽然都是超级强权,但美国的GDP正面临3.5%的赤字(二〇二〇年第二季),国际投资部位的净额将近负十四兆美金。然而,如果美国对一九五四年以来最严重的第四次台海危机不理不睬,各大报的头条绝对不会放过这个拿国务卿名字大作文章的机会。

但如果国务卿布林肯“不理”(Blinken blink)台海局势成真,那会对美国带来什么样的后果?美国在五十年前打输了越战,除了对南越居民造成灾难,其实对战略大局影响不大,亚洲并没有接二连三赤化(除了演变成人道灾难与大屠杀的红色高棉)。然而若美国失去台湾,就算只是消极避战,整个亚洲都会看到美国已经无法主宰所谓的“印太地区”。这代表在两百年的衰落和国耻之后,中国终于能实现长久以来重登亚洲霸主之位的野望。也代表中国战略家眼中的“第一岛链包围网”就会出现破口,晶片圣地台积电也会落入北京掌控(别忘了,真正的新石油不是大数据,而是半导体)。美元和美国国债绝对会因此受到重挫,这将会是美国版的苏伊士危机。

亨利.季辛吉曾说过:“每一次成功,都只是让你获得通往下一场更困难挑战的入场券。”五十年前,季辛吉能和中国展开外交对话,的确是项了不起的成就。但这次成就最后却成了美国走向第二次冷战的入场券。当然,失败也是一种入场券。西方各国政府没能像台湾和韩国一样顺利围堵冠状病毒,让它们不得不尽力完成疫苗接种;而没能提早让人民接种疫苗的台湾政府,也不得不在自满过后继续发挥聪明的创意。有时候,历史看起来就像是一连串要命的灾难,但有时候灾难也可以激发出创意的应对之道,就像成功总是令人不思进取。我手上这本瘟疫之年的著作就先写到这里,接下来我得要全心面对另一类传记的挑战(注:尼尔.弗格森已开始其《季辛吉传》第二卷的写作计划,该卷预计涵盖美中建交与台美断交等一九七○、八○年代的重要外交事件)。季辛吉的观察总是让我震惊,因为无论是放在我们每个人的生涯,还是放在人类史上对于灾难的应对成败,都一样适用。

國民黨:「現在要下結論仍言之過早。」

欸嘿,這個提問我不敢輕易回答(雖然我想說我願意),我只敢說這個提問將在台灣人的心中重重的敲響喪鐘,或戰或逃?最後人民做出的選擇都將會是捍衛他/她的愛的各種形式。

我是有啦,你呢?

台灣人有守護國土的決心嗎?